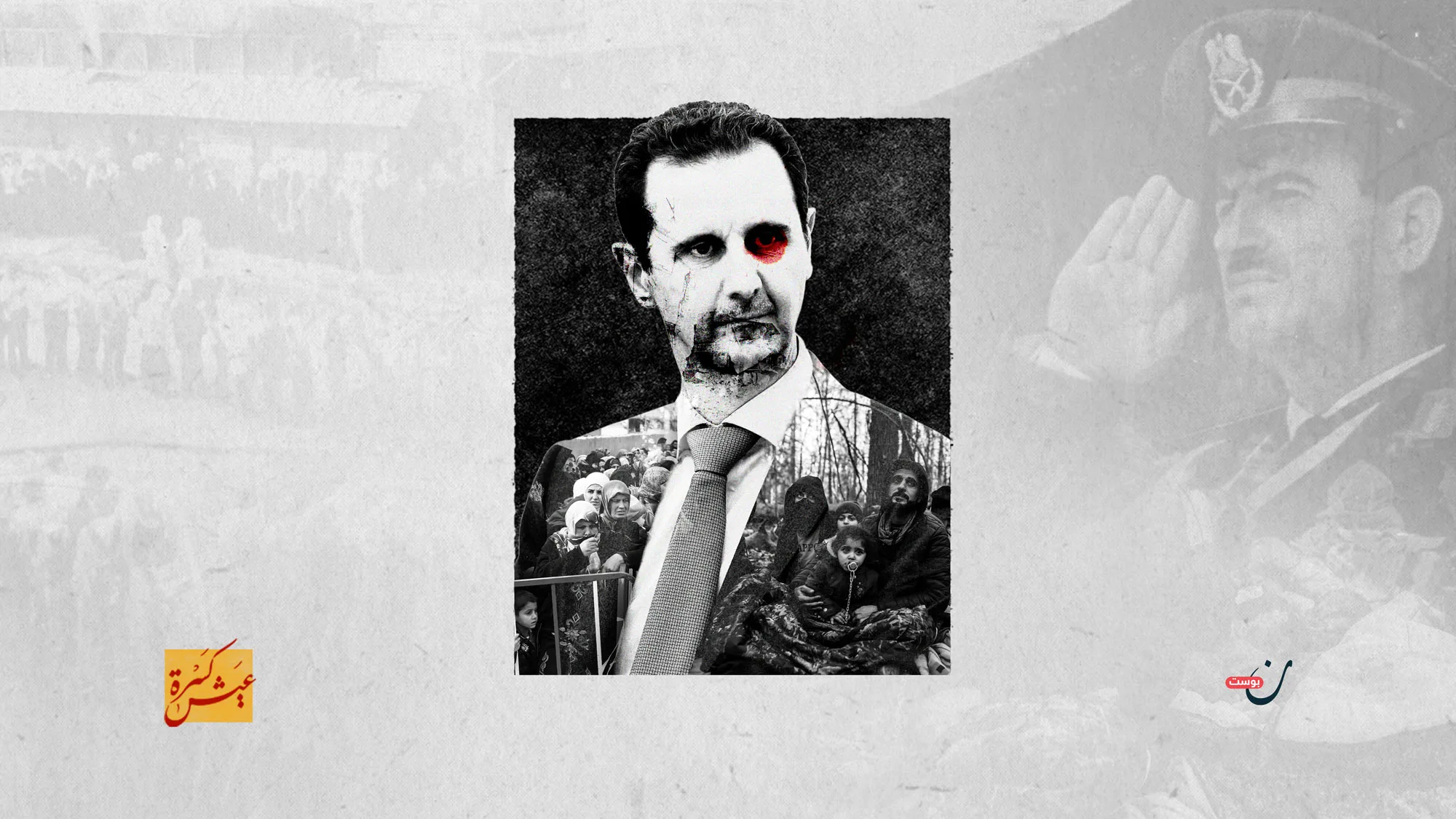

مع سطوع شمس كل يوم يبدأ العديد من السوريين رحلةً جديدةً في عالم اللجوء والهجرة بحثًا عن وطن آمن في المنفى، في محاولة للنجاة من كل مشاعر ومشاهد الموت والبؤس والدمار التي شوه بها نظام الأسد حياتهم في آخر 10 سنوات، ماضيين من أرض إلى أخرى، بحثًا عن مستقر وحياة يتجاوزون بها الماضي أملًا في تحقيق مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم وأطفالهم.

على مرّ التاريخ، توزع التعبير عن رحلة اللجوء ما بين الكتب والروايات والأفلام، فتحدثت عن المنفى بوصفه شكلًا من أشكال العقوبة التي تفرضها الأنظمة الديكتاتورية على مواطنيها ليصبحوا مطرودين من وطنهم لسنوات عديدة – إلى أن يتغير الحاكم – أو للأبد.

ورغم سلبية المعنى الذي تحمله الكلمات الدالة على “المنفى”، وصعوبة التجربة، فقد أصبح الطرد من الوطن في منطقتنا العربية وفي سوريا على وجه الخصوص حلمًا أو ربما غاية، هربًا من الظلم والطغيان والأوضاع البائسة، حيث كانت المنافي فرصة للأدباء والشعراء والفنانين لإخراج إبداعاتهم من رحمها وتمثيلًا للحالة التي يعيشون في ظلها، ما أفرز أدبًا خاصًا سُمي “أدب المنفى” إلى جانب ما سمي “أدب المهجر” وإن كانا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا.

مع انطلاقة الثورة السورية والرد الدموي لبشار الأسد على الشعب السوري المنتفض بدأت الهجرة السورية الكبرى، كشف السوريون عن أدبهم الخاص بالمنفى والهجرة والنزوح، شعرًا ونثرًا ورواية ودراما، و”ألبوم منفى” يعد أحدث عمل مشترك لنشطاء سوريين يروي سيرة المنفي عبر سلسلة صورية تحكي مسيرة شخص طردته الظروف المأساوية من بلاده ويبحث عن “منفى” آمن، وخلال هذه الرحلة، تظهر معاني الشتات والتيه والضياع الذي يمكن أن يصيب أي سوري في بداية رحلته، ولك أن تتخيل كيف أن الانتقال من بيت إلى آخر في ذات الحي يعد أمرًا شاقًا، فكيف بالهجرة والتنقل أكثر من مرة بحثًا عن منفى!

في البداية يحدثنا عمر المصري الناشط السوري وصاحب فكرة ألبوم المنفى، بأن الفكرة بدأت حينما طُلب منه في جامعته نشاط تصويري وسرد قصة، فخطر له أول ما خطر، موضوع الهجرة والمنفى، “خصوصًا أن مأساة الهجرة واللجوء مستمرة دومًا ومؤخرًا كانت أحداث العالقين على الحدود البيلاروسية الأوروبية تتصاعد”.

يروي عمر في حديثه لـ”نون بوست” قائلًا: “قررت أن يكون العمل كبيرًا وليس فقط مهمة للجامعة وبما أنني عملت على عدة تصميمات من وحي المنفى واللجوء، عملت على سيناريو ومن ثم عرضته على أحد الأصدقاء ليتم النقاش وتوضيح الفكرة أكثر فأكثر ومن ثم تحدثنا مع صديقنا من أجل التصوير”.

قصة حقيبة

بدوره يقول عزام عبد الحكيم الناشط السوري والمشارك في العمل في حديثه لـ”نون بوست”: “بما أننا أشخاص عشنا هذه الظروف استطعنا العمل على هذه الفكرة، خاصة أننا نمتلك الأدوات والرؤية اللازمة لمثل هذا العمل، فأنا درست صناعة الأفلام وعمر المصري يدرس التصميم رفقة صديقنا عبد الرحمن قهوجي الذي يمتهن التصوير، التقينا برؤى متقاربة وبعد اللقاء بيني وبين عمر الذي عرض عليّ الفكرة، عملنا على تشذيبها حتى تصدر بأفضل صيغة بصرية وتصل بشكل جيد للمتابع”.

أما عن فكرة الألبوم العامة فقد كانت بحسب عمر “التركيز على الحقيبة أكثر من حاملها لأن القصة أعمّ بكثير من أنها تتمحور حول شخصية واحدة، أما الإطار العام فقد كان عن هجرة حقيبة نحو المنفى فيها ما لا يعوض ولا يمكن الرجوع إليه”، مضيفًا “تم إطلاق اسم “Hiraeth” على العمل وتعني حنين الإنسان لوطن لا يمكنه الرجوع إليه”، ويشير المصري إلى أنهم عملوا على أن يكون العنصر الأكثر وضوحًا في كل الصورة هو الحقيبة وحاملها لكي لا يكون هناك تشتت بالفكرة.

وينقسم العمل إلى قسمين: الأول عن رحلة الهجرة والقسم الثاني عن المنفى، أما القسم الأول من الألبوم بحسب ما يروي المصري فـ”هو عن ألم الهجرة نفسها وترك الأماكن والتأكيد على رمزية البيت ورمزية العائلة أو الذكريات عند المهاجر كون هذان الموضوعان من أكثر ما يصعب على الإنسان عند المغادرة وترك المكان الذي نشأنا فيه”.

من جهته قال عزام: “عملنا على أن يبدو العمل كقصة ذات جزأين، أحدهما عن بداية التهجير ومن ثم بداية الحياة في المنفى، ركزنا أيضًا على أن المنفي شخص لا ينقصه شيء، لكن ينقصه شيء وجداني وهو الذي تركه في أرضه ولا يعوض بأي أمر آخر في بلاد اللجوء”.

المنفى والوحدة

في 3 صور يركز معدو العمل على البحر ذي الرمزية الكبرى لقصص الهجرة واللجوء، الصورة الأولى تكون للحقيبة تقترب من الشاطئ والثانية لشاب يحمل الحقيبة وينام على الشاطئ، وهنا يقول المصري إن المراد من هذه الصور تمثيل الحالة التي تصيب المهاجر و”كوابيس البحر التي تظل تلاحق كل من هاجر مع الأيام”، أما الصورة الأخيرة فتمثل الحنين الذي يبدأ في لحظة بداية العيش على أرض غريبة.

أما عن القسم الثاني من الألبوم يتحدث عن المنفى ومشاعر المنفي والوحدة والتخبط وهنا يتحدث المصري: “فعليًا هذا كان التحدي الأكبر أن نستطيع الوصول بهذه المشاعر عند التصوير في قلب المدينة”، ويشير عمر إلى أن هذا القسم “ضروري جدًا لكي يفهم الناس أن اللاجئ فعليًا ما نجا حين وصل لمكان آمن، ربما نجا من الموت لكن النجاة الحقيقية فيها الكثير من الوجوه الأخرى غير الحياة والموت”.

وعن رمزية الحقيبة في العمل، التي لم يتبين الموجود فيها حتى نهاية العمل، يقول عزام: “هي الشيء الذي من خلاله شوقنا الشخص الذي يرى العمل عن محتوياتها، ليتبين أن فيها صورة وحيدة تذكره بوطنه وتربطه به وهو الشيء الوحيد”.

وعن قصة الصورة التي في الحقيبة يروي عزام عبد الحكيم أنه كمعظم المهجرين والمبعدين، “حين خرجنا لم نحمل معنا إلا متاعنا التي نرى أنه من الضروري حملها في الطريق إلى منفانا، وهذه الصورة التي افتتحنا بها العمل لم تكن من تلك المتاع بالطبع”، ويضيف عبد الحكيم “أذكر جيدًا أن والدي أبدى استغرابًا من اهتمامي المبالغ بصورنا القديمة وكان ردي على استغرابه، أن تلك الصور هي الشيء الوحيد المتبقي لنا ليذكرنا بامتلاكنا يومًا ما لديارٍ ووطنٍ، أما الصورة فتعني لي الكثير، فهي الوحيدة التي جمعتنا كعائلة في مدينتنا الأصلية”.

إلى ذلك يقول مصور العمل عبد الرحمن قهوجي في تعليقه على الألبوم: “اعتبر هذا الألبوم من أهم الأعمال التي عملت عليها في مسيرتي الفنية”، ويشير قهوجي إلى أن أهمية أي عمل فني تكمن في إيصال الفكرة بأقل كلمات معينة، مضيفًا “حاولنا بهذا العمل أن نختصر معاناة شعب بأكمله من خلال عدة صور أشبه بالفيلم القصير”، كما يقول المصور قهوجي إن “وجود الفكرة يدفع بالمخيلة أن تعمل أكثر، بالإضافة إلى أن القصة تعطي المصور مجال أكبر للإبداع وربما فرد العضلات في الصور ومواقع التصوير”.

زوايا مختلفة

يضاف هذا العمل التصويري إلى مئات الأعمال التي تحدثت عن فكرة المنفى واللجوء والهجرة ولكن من زوايا مختلفة، ولعل وثائقي “بوردينغ” لمخرجه غطفان غنوم من أهم الأعمال التي صورت المشهد بكل وضوح، ومن شوارع أثينا عاصمة اليونان تطل قصة الفيلم للحديث عن مآسي اللاجئين السوريين في واحدة من أصعب محطات النفي أو اللجوء الذي رافق السوريين وما زال.

جال المخرج في العاصمة اليونانية والتقى عددًا من اللاجئين الذين يأخذون من هذه البلد محطة للانتقال إلى منفى آخر ويلقون أحمالهم في بلد استقرار جديد ربما لا يطول حتى يبحثوا عن غيره. وعلى الرغم من أن هذا الفيلم تم إنتاجه عام 2014 إلا أنه حجز دوره في الأفلام الشهيرة التي صورت المعاناة. ويركز الفيلم على المقارنة بين ما يعانيه الشباب تحت ظلم نظام الأسد ومعاناتهم في طريقهم إلى المنفى خاصة في اليونان.

الشخصيات التي تحدثت في فيلم “بوردينغ” هربت من سوريا ومن جحيم الاعتقال أو الموت تحت القصف، لكنهم لم يجدوا الحال أفضل في طريقهم إلى حيث الأمن والأمان، حيث كانت أجهزة الأمن اليونانية تمارس التعذيب والإذلال والحرمان، وهنا تصوير للصعوبة الكبيرة التي يعانيها السوري للوصول إلى منفاه.

في مقاله عن الفيلم يقول الكاتب ضاهر عيطة، “انطلاقًا من الربط بين معاناة السوريين في وطنهم، وفي مخيمات اللجوء، راح الفيلم يقدم وثائقه العينية، تاركًا الضحايا وجهًا لوجه أمام الكاميرا، ليروا حكاياتهم، وما يتعرضون إليه من اضطهاد وممارسات نالت من كرامتهم وإنسانيتهم على يد حرس الحدود اليونانية، بحيث أمكن لكاميرا غنوم أن تنقل المعاناة الإنسانية بحساسية عالية، راصدة حشوداً من العائلات، رجال ونساء وأطفال، مبعثرين وسط الحقول، وعلى قارعة الأرصفة، وكان البعض منهم يصر على وضع شريط لاصق فوق فمه، تعبيرًا عن رغبته بالصمت وعدم الكلام، ليستحيل الصمت هنا، إلى صراخ مدفون في أعماق المعذبين على هذه الأرض، طالما وأن مناشدة الضحايا للرأي العام العالمي لم تجد نفعًا”.

الجدير بالذكر أن فيلمًا آخر للمخرج غنوم صور أيضًا طريق هجرة بعض الشباب السوريين الراغبين بالوصول إلى أوروبا ولكنهم علقوا في اليونان. وكان ذلك الفيلم تحت اسم “قمر على سكايب”. هذا الفيلم كان هو الفيلم العربي الأول الذي يحصل على جائزة التميز من مهرجان هوليوود للأفلام الوثائقية المستقلة.

كان المنفى وما زال يولد الأفكار ويدفع بالفنانين والأدباء إلى تصوير الحالة ونقلها، ولأن هؤلاء هم أصلًا منفيين ويعيشون كلاجئين ونازحين ومطرودين؛ أمكن لهم تصوير المعاناة ونقل الأسى الكامن بتلك الحالة بكل تفاصيلها منذ خطوة اللجوء الأولى.