يقول ماركس في إحدى مقالاته ما يفيد أن محاولات الإخضاع التي تمارسها شعوب بعينها على شعوب أخرى، تصيغ -الشعوب الأقوى من خلال هذه المحاولات- قيودًا على نفسها، أي أنها تخلق دائرة من القهر حول ذاتها، ومن ثم تعاني من تبعاته، وفي هذا تجريد واضح للاستعماري من قوته كأداة خيّرة أو مقدسة، وتحويلها على نفسه، كإنسان يمارِس القهر على ذاته في المقام الأول، يخنق نفسه بنير التفوق الإلهي منغمسًا في حمّى الإنسان الأعلى، فيمنح لنفسه صلاحيات ممارسة القهر كفعل مطهّر لكل ما لا يتوافق مع مبادئه.

حيث إن وطأ الأرض فهو مالكها، وإن قتل ساكنيها فهو يعفيها من قذارة، بيد أنه في الحقيقية يكبّل نفسه ويخلق عالمًا جُبِلَ على الغضب والدماء والاستغلال، كمردود لتاريخ آخر من القهر، يقع الإنسان ضحية لذاته، لأطماعه في إثبات امتيازه، لانفجارات شعورية هائلة ذات طابع ديني أو اجتماعي أو حتى سياسي ترسِّخ في رأسه استحقاقية مزيَّفة في التملك وتدفعه لخوض رحلة مقدسة، يقدِّم فيها سكان العالم الجديد كقربان للحضارة، لهذا يبدو أن كل شيء حصيلة نوبة جنون.

يرصد الفيلم الإسباني “إنهم يحملون الموت” (They Carry Death) بطريقة غير مباشرة ولوج روح العالم القديم السامة ناموس العالم الجديد العذري، حيث يعرض الفيلم هذا الصراع في مستهلّه بين بنية استعمارية سلطوية متمثلة في وفد استكشافي قادم من العالم القديم، يقوده كريستوفر كولومبوس عام 1492، وقصة أخرى تستند للخرافة كدعامة أساسية مرسَّخة في وعي العالم الجديد الذي كان مدفونًا في تخيُّلات محدودة لا يداخلها شكّ.

الفيلم من إخراج الثنائي الإسباني صامويل م. ديلجادو وهيلينا جريون، ومن إنتاج بيلي مارتينيز، وشاركَ الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 43، ليعرَض لأول مرة في المنطقة العربية، ويلاقي استحسانًا وحفاوة من الجمهور عقب عرضه، لجودته البصرية الاستثنائية، وتفرُّد أسلوبه السردي.

وحصلَ المصور السينمائي للفيلم، خوسيه أنجل أليون، على جائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني من قبل لجنة تحكيم المهرجان، بقيادة المخرج العظيم إمير كوستوريتسا، بالإضافة إلى ترشُّح الفيلم لجائزة أسبوع النقد الدولي بمهرجان البندقية السينمائي.

يمكننا تقسيم الفيلم إلى قسمَين، قصتَين تبدوان منفصلتَين، بيد أنهما يلمّحان إلى الشيء نفسه. خطّان سرديان يجمعهما الزمان والمكان، حكايتان تسيران بمحاذات بعضيهما، يتماسّان في مواضع معيّنة، غير مرئية، وغير مباشرة، إنما يتصلان في عقل المشاهد بعد الفرجة.

عزز هذا الانشطار القصصي ظهور سرديتان مختلفتان، يجمعهما الشكل واللغة السينمائية والرؤية الفنية، لأن الاثنتين تشاركتا الرؤية نفسها، فهما المؤلفان وهما المخرجان أيضًا، لذا لا يتبدّى نوع من الاغتراب خلال المشاهدة، ولكن الفيلم بشكل عام يتحدّى المتلقّي بعض الشيء، فلا يكتمل إلا من خلال إعمال المشاهد لعقله ومحاولة تفسير ودمج الخطَّين السرديَّين.

لا يعني هذا أن الفيلم معقّد، لكنه يطوِّع اللغة البصرية كلغة خطاب، ولا يسمح بوجود حوار مكتمل يمكن للمشاهد من خلاله فهم البنية السردية، أي أنه يسمح للتكوين البصري أن يتحدث بالنيابة عن الحوار المكتوب، وهذه سمة سينمائية تتميز بها مدارس معيّنة تنتمي إلى السينما البطيئة وتكثيف الصورة، وربما هذا الفيلم هو رافد من روافد تلك المدارس البطيئة الأوروبية والآسيوية.

دمج المخرجان -هيلينا وصامويل- الأقصوصتَين بحيث يشعر المشاهد بتأثير الواحدة منهما على الأخرى، ليتبدّى الفيلم كسلسلة من الأفعال وردود الأفعال، الغريب أن كليهما مستقلّ عن الآخر بشكل صارم من حيث الشكل، بحيث لا تتدخل شخصيات القصة الأولى في أحداث القصة الثانية، والعكس صحيح بالنسبة إلى القصة الثانية، ولكنهما بطريقة ما يستغلّان سمات الحقبة الزمنية للزجّ بالمشاهد داخل السياق، من حيث الطبيعة الجغرافية والقيمة التاريخية للحدث، بجانب تضمين الخرافة كنمط ما ورائي مسيطر على السكان الأصليين، يتحلّقون حوله ويتحصّنون بوجوده كمخلِّص من صروف الأيام ونوائبها، وتوظيفه كركن أساسي في عملية الحكي داخل العالم الجديد.

استلهم المخرجان الفيلم من كتاب “كاليبان والساحرة” (Caliban and the Witch) للكاتبة والمنظِّرة الإيطالية الماركسية وأستاذة علم الاجتماع سيلفيا فيدريتشي، والتي تحاول من خلاله تقصّي أسباب مطاردة الساحرات وقتلهم في بواكير العصر الحديث من وجهة نظر نسوية، واستوحيا منه الأجواء والخطوط الرئيسية للعالم.

لم تقف الصيغة الأدبية عند الاستلهام فقط، بل استعان صانعا الفيلم بأحد الاقتباسات من كتاب “الساحرة: ساحرة العصور الوسطى” (La Sorcière: The Witch of the Middle Ages) للكاتب والمؤرِّخ الفرنسي جول ميشليه، وأظنُّ أنهما تأثرا بالكتاب ذاته في صناعة الفيلم، حيث لم يكتفيا باقتطاع الاقتباس للإشارة لشيء محدَّد أو تكثيف حالة شعورية معيّنة في مشهد النهاية.

خصوصًا أن النص لم يكن مكتوبًا، بل حوّلاه لصيغة سمعية (Voice Over) بحيث يكون تأثيره أعمق على المشاهد، لأن الفيلم يمهّد لحالة غرائبية من الهدوء، يدمج خلالها المعقول بالفنتازي والخرافي، ولكنه لا يقف عند الخرافي والغرائبي بشكل مبالغ، بل يمرِّره كأنه جزء من العالم.

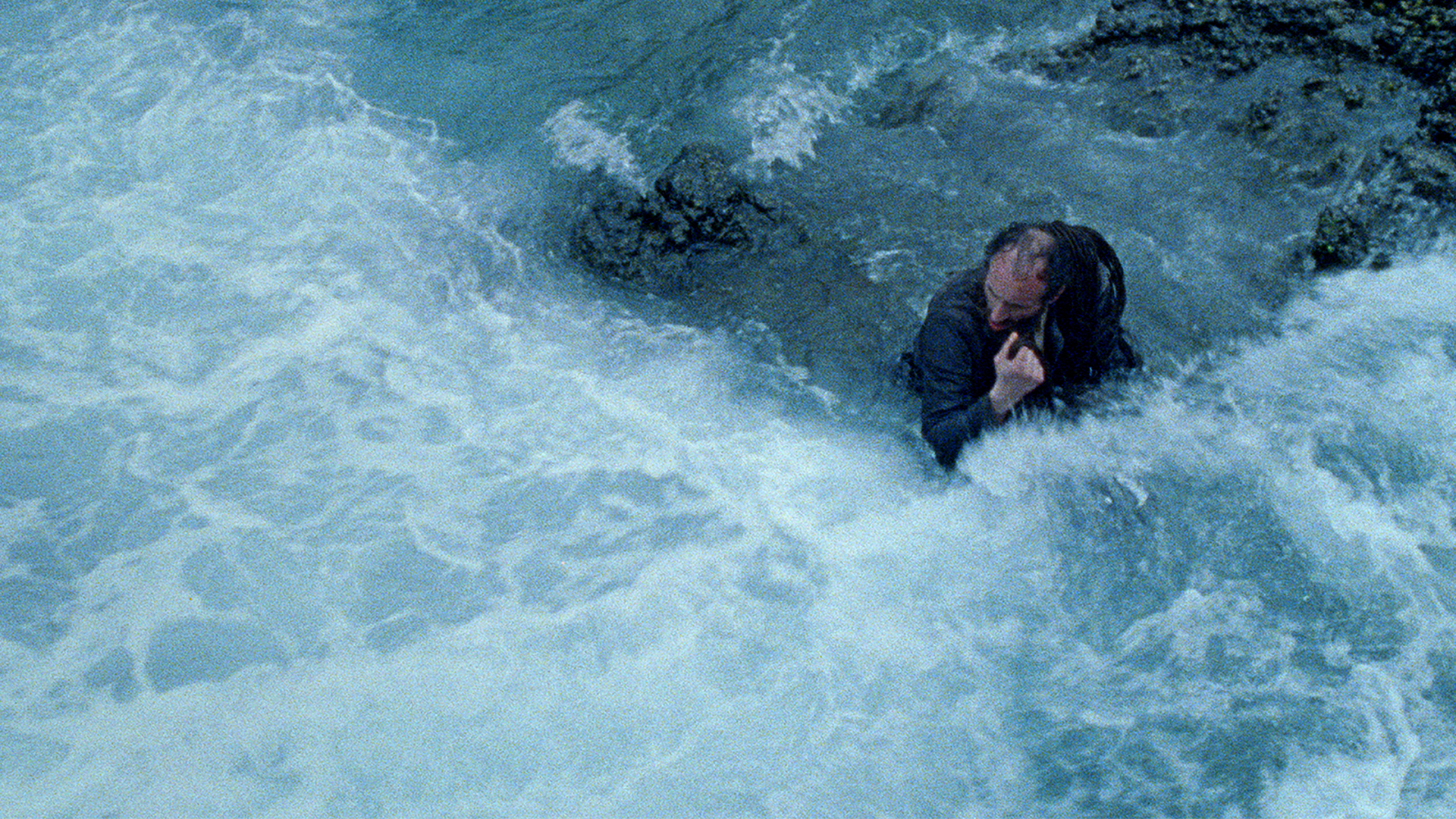

من خلال المشاهدة، سنلاحظ أن القصة الأولى التي تمثّل العالم القديم، تمَّ تقديمها من منظور ذكوري بعض الشيء، فكل شخوص القصة ذكور، يقفزون في مياه البحر ويتسلّقون منحدرات وعرة في محاولة للنجاة للهروب من الموت.

على الجانب الآخر، القصة الثانية هي قصة أنثوية خالصة، كل شخصياتها إناث، وتسودها روح أنثوية بحيث تترك انطباعًا أكثر رقّة من الناحية البصرية، بيد أن قسوة الموت تسود الحكايتَين، ربما كانت تلك الطريقة هي الأفضل للتعبير عن الاختلاف بين العالم القديم والعالم الجديد، بحيث يتبدّى الرجال بعنفوانهم ووجوههم المتّسخة المذعورة، وقساوة أبدانهم وقلوبهم الهلعة، وحريتهم المسلوبة كرمز ودلالة على سقوط العالم القديم في الهوّة وانغماره في ظلمة لا نهائية، ولّدت مجتمعًا مسخًا وشخصيات مشوهة.

بينما تبدو الروح الأنثوية على الجانب الآخر كروح تحتضر، ضحية صاغرة، بناء عتيق مضرَّج بأمارات الانهدام والخواء، يحمل في طبقاته كل ملامح البراءة والسذاجة، ينطوي في أصالته، يقف مثل جبل ويهوى مثل حفنة من الورق، هكذا كانت الروح الأنثوية، روح مهزومة تلفظ أنفاسها الأخيرة وهي تستقبل وطأ أقدام الموت على شواطئها.

يتعرض فيلم “إنهم يحملون الموت” لمفهوم النبش في التاريخ، يلزم نفسه بتقديم سينما مهمومة بالتذكُّر، يحاول فتح جرح قديم لم يشفَ بعد ولكنه نُسي وتلاشى، لم يبقَ منه سوى صور وتماثيل وأمجاد زائفة، يدور الفيلم في عالمَين متوازيَين، يتحرّكان بمحاذات بعضيهما، ولكنهما لا يشتبكان إلا في خيال المشاهد.

يُفتتح الفيلم بمشهد لـ 3 رجال يركضون بملابس مهلهلة على شاطئ جزيرة الكناري، خارجين من المياه، يحملون بين أيديهم نسيجًا قماشيًّا ضخمًا، يتّضح بعد ذلك أن النسيج القماشي هو شراع سفينة الرحالة الإيطالي كريستوفر كولومبوس، وأن حيوات ثلاثتهم مرهونة باستمرار وجود هذا الشراع بحوزتهم.

يتلاعب صانعا الفيلم بعض الشيء بسرديتهما الخاصة، حين يوظفان لقطات من فيلم “بزوغ أمريكا” (Dawn of America) للمخرج الإسباني خوان دي أوردونيا، الذي يمجّد رحلة كولومبوس الاستكشافية، ويصوِّرها على نحو تجاري ملحمي، وهذا يناقض فكرة الفيلم نفسها، التي تناهضُ الاستعمارية بشكل صارم.

حيث إنهم عبر تلك اللقطات -حسب كلام المخرج صامويل- يستخدمان ما يشبه تقنية تُسمّى بالفرنسية Détournement، وهي تقنية تطوِّع رموزًا معيّنة لمؤسسة أو فكرة ما، وتديرها ضد نفسها، مثل لصّ يدير مسدسه نحو أنفه، ومن خلال تلك التقنية يخلق المخرجان شيئًا خفيًّا موازيًا للكوميديا والفكاهة التي تمنح الفرد القدرة على السخرية من ذاته، وبتلك الطريقة يشجبان الاستعمارية من خلال أدواتهما الإبداعية الخاصة، عبر توظيفها في سياق مخالف، حتى لو بشكل خاطف.

من خلال تتابع الأحداث، نكتشف جزءًا من قصة الرجال الثلاثة، وكيف أُرغموا على اختيار أخفَّ القدرَين، الموت في موطنهم أو الصعود على متن سفينة كولومبوس التي تبحر في لُجّة المجهول نحو حافة العالم، وقد اختاروا تلافي الموت، وأخذ المجازفة، ليسلبوا بعد ذلك سفينة كولومبوس شراعها بما يحمله من رمزية، ويفرّوا هاربين نحو شاطئ جزيرة الكناري، في محاولة لمقايضة حريتهم مقابل تسليم الشراع.

خلال ذلك تتقاطع القصة الثانية، وتندمج في عملية الحكي، في إعادة تصور للعالم الجديد، حيث نصطدم بفتاة شابة تلقي نفسها من فوق تلة، وتسقط صريعة الموت، ثم تأتي امرأة أخرى تنتشلها من الأرض، وتحملها إلى ما يُسمّى حكيمة أو معالجة تتلو نوعًا من التعاويذ.

نعرف بعدها أن الفتاة انتحرت من أجل شاب تحبه، تتماسّ القصتان هنا، فأحد الرجال الثلاثة يحاول الرجوع لموطنه من أجل حبيبته، بينما تنتحر الفتاة في العالم الجديد لأن حبيبها غادرها وسأمت الانتظار، بل فقدت الأمل في رجوعه.

يحمل الفيلم في طياته الكثير من الرمزيات، وحضرت البيئة كجزء أصيل من الحكي، وانهار العالم داخل أجواء ظلامية في أحيان كثيرة، موت الفتاة في العالم الجديد هو نبوءة بسقوط العالم الجديد في هوّة الاستعمار، خصوصًا مع وصول الرجال الثلاثة إلى الجزيرة، لأنهم بشكل معقّد يحملون الموت بصورة مباشرة لأهالي الجزيرة، ووجود جنود كولومبوس على الجزيرة يعني وجود الجزيرة نفسها تحت المنطق السلطوي والمتعالي للصفوة الحاكمة الاستعمارية التي كان ينتجها العالم القديم، بجانب انفجار البراكين كعلامة ما ورائية على غضب الطبيعة نفسها، إذا لم يلفظهم الإنسان ستلفظهم الطبيعة إذا أرادت.

الحكاية نفسها لا تخضع للمنطق العادي، بل تلقي نفسها في أحضان مجموعة من الشطحات الفكرية، ليخرج الفيلم -في جانب كبير منه- كمجموعة من الهلوسات، تكتمل حين يجدُ الرجال الثلاثة رأس كولومبوس مقطوعة وملقاة على الأرض.

وفي هذه اللقطة محاولة لتغيير مسار التاريخ، وإزاحته لنقطة يمكن أن يرى فيها المُشاهد تاريخًا موازيًا بصورة مختلفة، بجانب أنها صورة قطعية واضحة ترفض الاستعمارية وتحتجُّ على تزييف التاريخ بطريقة فجّة تصنع من الطغاة أبطالًا، وتنسى المقتولين.

تظهر بعض اللقطات كصلوات، كاستدعاء للمقدَّس والكُلّي، وتضرُّع للروح العليا في رجاء أخير بالنجاة من الشر، يدمج صانعا الفيلم هذه الصلوات بلغة سينمائية استثنائية، فيتلاعبان بالصورة لتبدو في بعض الأوقات كلقطات ثابتة متتابعة فاقدة للحركة، في سياق وثائقي تُكسب الفيلم رؤية تأريخية بعض الشيء، وتساهم في إحالة المشاهد للزمن الذي تدور فيه الحكاية.

ثم نجدُ تلاعبًا بعدد من الكادرات، بحيث يُضاف تأثير داخل مشهد معيّن ليبدو مثل تعويذة سحرية أو شيطنة للدخلاء أنفسهم حين حلَّ الظلام، ويبدو وجه الرجل مثل مسخ جاء ليلعن هذه الأرض، أو شخص تنتابه حالة من التيه حتى في الإمساك بحقيقة كونه موجودًا، شخص يفقد اليقين.

ساعد على هذا تصوير الفيلم كله بصيغة الـ 16 مم، ومحاولة الزجّ بالحكاية بين أنماط بصرية وحكائية مختلفة، عبر تضمين النقاط (Grains) والخطوط على الشاشة في بعض المشاهد، ليبدو الفيلم كأنه خرج من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، وعليه فقد ساهمَ الشريط السينمائي في خلق صورة متفرِّدة من حيث الشكل، ونجح في استيعابها داخل سياق الفيلم الروائي.

هذا التشابك البصري الذي يتماسّ مع أكثر من صيغة فنية، استدعى هيئة شعورية تدعم التصور الرئيسي عن الفيلم كحالة مشتَّتة فنيًّا لا تنتمي بشكل نهائي إلى نوعية فيلمية معيّنة، بل تبزغ كمزج بين العديد من الأنواع، ولكنها متوحِّدة حول سردية معيّنة.

يتحرك الفيلم في مساحات كثيرة، ويستدعي الكثير من التخيُّلات البصرية والرمزيات، ليختتم سياقه بتعويذة سحرية من كتاب “الساحرة: ساحرة العصور الوسطى”، تعويذة تكسر المنطق مرة أخرى، وتحيل المشاهد لمنطقة أكثر حميمية من أي وقت آخر داخل الإطار الزمني للفيلم، وتؤكد مرة أخرى على ضرورة تغيير الواقع والحكاية والتاريخ المعروف بشأن العالم الجديد، ولا تكتفي بذلك، بل تعرض تأثير تلك التعويذة، وتعكس سهم الزمن للوراء، لتعيد لنا الحنين للأرض، بينما يتلو أحدهم التعويذة بكلماتها الحميمية:

“نقيس تلك الأرض بألم، لكننا ندوسها بأقدامنا دائمًا ونقول: ماذا تخبئين داخلك؟ أي أسرار؟ أي ألغاز؟ أنت تردّين لنا البذرة الذي عهدنا إليك بها، بيد أنك لا تردّين لنا بذرة الإنسان، أولئك الأموات الغالين الذين أعرناك إياهم. ألن ينبت أصدقاؤنا مرةً أخرى، وأحباؤنا الذين خلفناهم وراءنا؟ لو يستطيعون العودة إلينا لساعة واحدة، للحظة”.

فيلم “إنهم يحملون الموت” هو الفيلم الروائي الطويل الأول لمخرجَيه، بعد عدة تجارب روائية قصيرة، يحمل بصمات مخرجَين واعدَين، ويمكن رؤية ذلك من خلال الثيمة القصصية، واللغة البصرية التي تسير على نهج مخرجين قدامى كبار، وتسجّل نفسها كمساحة سينمائية شاعرية، فيها الكثير من التجريب، متأثرة باللغة البصرية لمخرجي السينما البطيئة والشاعرية.

إنها تجربة تاريخية تبتلعُ المشاهد، تحيطه بصريًّا، وتطوِّر في داخلها لغة سينمائية متفرِّدة، مهمومة بالتذكُّر، وهذا التفرُّد ينبع من محاولة البحث في العلاقة بين ما هو مادي وحقيقي وما هو خرافي ومتخيَّل، تدمج في داخلها الأسطورة بالحقيقة، بحيث لا تستطيع التفريق بين الواقع والخيال.

تميّزت كل أفلام ثنائي الإخراج بتصميم أزياء دقيق ينتمي إلى الحقبة الزمنية، وانفتاح على المجال الطبيعي البيئي بمساحات هائلة.