ترجمة وتحرير: نون بوست

إذا كانت هناك سياسة تجسد الانتشار العالمي للقوة الأمريكية اليوم؛ فهي السلاح الاقتصادي للعقوبات، فهي أداة إجبار يتم استخدامها بشكل واسع في جميع أنحاء العالم؛ ضد حكومات من كوريا الشمالية إلى فنزويلا ومن إيران إلى بيلاروسيا، ونادرًا ما تظهر أزمة في السياسة الخارجية اليوم ولا يلجأ صانعو السياسة الأمريكيون فيها إلى العقوبات؛ ففي أعقاب انسحابها من كابول العام الماضي جمدت الحكومة الأمريكية أكثر من 9 مليارات دولار من أصول الدولة الأفغانية لمعاقبة طالبان، وفي وقت سابق من هذا الشهر؛ فرضت عقوبات على القومي الصربي ميلوراد دوديك بسبب عمله على زعزعة استقرار البوسنة؛ والعقوبات هي أيضًا الأداة الرئيسية التي تحاول بها إدارة بايدن وحلفاؤها الأوروبيون حاليًا ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن غزو أوكرانيا.

ومن الصعب تخيل سياستنا العالمية الحالية بدون استخدام أمريكا لمثل هذه الأدوات الإجبارية؛ ومع ذلك لم يكن الأمر دائمًا على هذا النحو، ففي أوائل القرن العشرين؛ تجنبت الولايات المتحدة استخدام العقوبات بينما كان الأوروبيون متحمسين جدًا للسلاح الاقتصادي.

اليوم؛ تغيرت المواقع؛ حيث تستخدم واشنطن العقوبات بحُرية، بينما تتردد أوروبا غالبًا في الانضمام إلى الحظر الأمريكي؛ حيث تُظهر تحركات الاتحاد الأوروبي لحماية التجارة مع إيران وتردد ألمانيا المستمر بشأن مستقبل خط أنابيب نورد ستريم 2؛ أنه وراء التحالف الأطلسي يكمن الخلاف الأوروبي الأمريكي بشأن العقوبات.

لقد حدث انقلاب تاريخي مذهل: أصبحت الولايات المتحدة، التي كانت أكبر ممتنع عن استخدام العقوبات الاقتصادية في أوائل القرن العشرين، هي أكثر مستخدميها تعطشًا لها في العقود العديدة الماضية؛ حيث صنع سياسيو واشنطن هذا السلاح القوي بأنفسهم ووسعوه إلى مجالات جديدة.

لا يمكن إنكار الآثار الكبيرة لهذه السياسة، وكذلك أثرها العميق على تاريخ النظام الدولي في القرن العشرين، لكن فعاليتها كوسيلة لتحقيق التغيير السياسي محدودة، وهذا المزيج من الآثار المادية الكبيرة والفعالية السياسية المنخفضة هو الذي يشكل تحديًا اليوم؛ حيث يبدو أن الجزاءات تركت الصراعات التي تُستخدم فيها في طريق مسدود مكلف بدلًا من أن تكون أقرب إلى الحل.

كيف حدث هذا؟ ترجع العقوبات في أصلها إلى المذبحة المروعة التي وقعت في الحرب العالمية الأولى؛ فقد أنتج هذا الصراع رغبات كبيرة بين الأوروبيين لوضع حد للحرب إلى الأبد، وكانت الوسيلة المفضلة لديهم هي التكيف مع استخدام سلاح حرب مخيف في وقت السلم: الحصار الاقتصادي؛ حيث وفرضت بريطانيا وفرنسا مثل هذا الحصار المادي على أعدائهما، مما أسفر عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط.

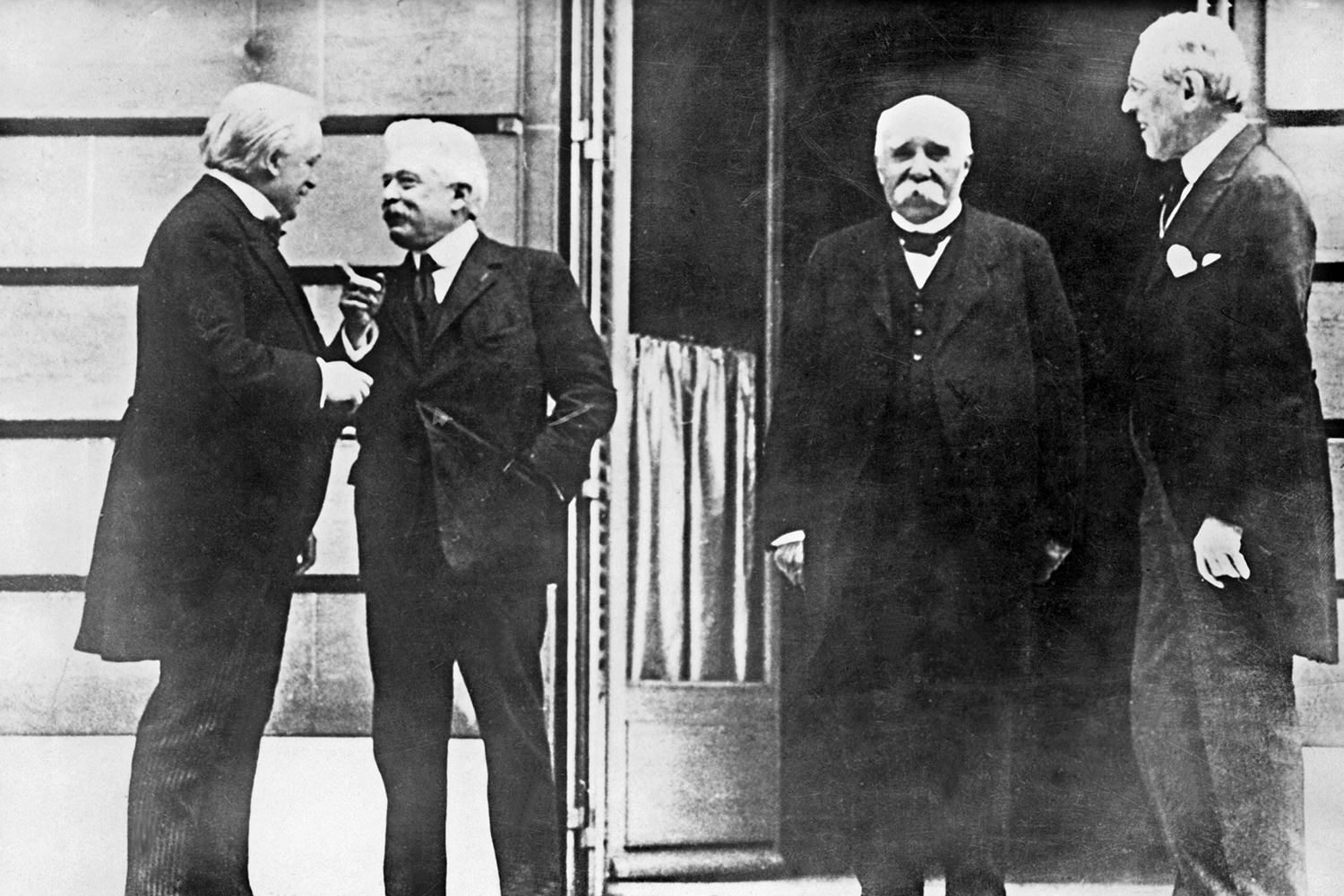

وفي مؤتمر باريس للسلام عام 1919؛ التقى القادة الأوروبيون بالرئيس الأمريكي وودرو ويلسون وأنشأوا معًا عصبة الأمم، وهي منظمة عالمية مقرها جنيف تستخدم سلاح الحصار الاقتصادي ضد الدول المعتدية التي تهدد السلام، فقد أراد الأمميون في فترة ما بين الحربين العالميتين بصدق الحفاظ على السلام، لكن بما أنهم لم يتمكنوا من محو ذكرى المعاناة المدنية الناجمة عن الحصار في زمن الحرب، فقد قرروا تبني هذا الإرث بدلاً من ذلك، وكان هذا هو أصل فكرة العقوبات الرادعة والتي تم تجميعها في إجراءات المادة 16 من عهد عصبة الأمم؛ حيث إن معرفة أهوال الماضي ستبقي منتهكي القانون في المستقبل تحت السيطرة.

ستكون العقوبات الأكثر فعالية محكمة؛ ستفرضها جميع الاقتصادات الكبرى في العالم في انسجام تام، لكن حملة ويلسون المحلية في الولايات المتحدة لتأمين أصوات الكونجرس للموافقة على الانضمام إلى رابطة عصبة الأمم واجهت مشاكل؛ فقد رفض مجلس الشيوخ معاهدة فرساي، ولم تنضم واشنطن أبدًا إلى المنظمة، وكام أحد أسباب المعارضة السياسية للمنظمة هو أن قواعدها تتطلب المشاركة التلقائية في الحصار الاقتصادي ضد البلدان المزعجة، وقد رفض الكونجرس هذا باعتباره تعديًا دوليًا على حقه الحصري في الإذن باستخدام القوة.

وهكذا نشأ القلق الأمريكي بشأن العصبة من الخوف من أن تورط العقوبات الأمة في حروب خارجية؛ حيث رأى العديد من الأمريكيين الحرب الاقتصادية ضد المدنيين على أنها سياسة مناسبة للعالم القديم وطرقه الإمبريالية، واعتقدوا أنها غير لائقة لجمهورية حرة مثل الولايات المتحدة، وكان الرئيس الأمريكي هربرت هوفر، وهو إنساني متمرس نظم الإغاثة من المجاعة بعد الحصار المفروض على أوروبا الوسطى، قلقًا من أن تؤدي العقوبات إلى تأجيج نيران الاستياء القومي أو التسبب في مثل هذا الجوع لدرجة أن السكان سيستسلمون للاشتراكية الثورية.

وكان هناك الكثير من الأسباب للشك في أن الضغط الاقتصادي يمكن أن يكون له آثار عكسية؛ فقد فشلت محاولات الحلفاء من 1917 إلى 1921 لاستخدام الحصار لإسقاط البلشفية في روسيا في إحداث تغيير في النظام، وجادل الفيلسوف جون ديوي بأن هذا لا يبشر بالخير لمستقبل العقوبات، لأنه “حتى الدول الأضعف بكثير من روسيا لديها قوة الانسحاب إلى نفسها والاستمرار حتى تنتهي العاصفة”، وخلص إلى أن “التصور القائل بأن الخوف من الخسارة الاقتصادية سيردع أي أمة تشتعل مشاعرها عن خوض الحرب يدحضه كل التاريخ الحديث”.

كانت المشكلة التي ابتليت بها الثلاثينيات بشكل متزايد هي أنه وسط تصاعد القومية الاقتصادية، أصبح من الصعب التمييز بين عقوبات وقت السلم والحصار في زمن الحرب الذي كان السبب فيها

وعمل ردع العقوبات على الحفاظ على السلام في البلقان خلال عشرينيات القرن الماضي؛ ففي خريف عام 1921 أثارت الحكومة اليوغوسلافية الاضطرابات في جارتها الجنوبية ألبانيا، وشنت غزوًا سريًا لتوسيع أراضيها، فقادت بريطانيا مجموعة من قوى العصبة في التهديد بفرض حظر اقتصادي، وفي مواجهة هذا التهديد وانهيار العملة انسحبت بلغراد على الفور.

وتوقفت حرب حدودية أخرى بين اليونان وبلغاريا في تشرين الأول/ أكتوبر 1925؛ عندما علقت عصبة الأمم على احتمال فرض عقوبات على الديكتاتور اليوناني ثيودوروس بانجالوس، فقطع هو أيضًا أفعاله العدوانية، وهو ما يعني أن العصبة أظهرت أنها يمكن أن تستخدم العقوبات لمنع الحرب بين الدول الصغيرة.

ولكن بعد الكساد الكبير؛ ومع تصاعد التنافس الأيديولوجي والعسكري، تعرضت قوة ردع العقوبات للضغط؛ حيث كانت الدول الأكبر قادرة على اتخاذ تدابير مضادة ومقاومة للعزلة الاقتصادية، وهو ما كان النرويجي الدولي كريستيان لانج قلقًا بشأنه في عام 1933 حين قال: “حيث كان من الممكن استخدام التهديد الوارد في المادة 16 كوسيلة وقائية للحرب ضد الدول الصغيرة… لم تكن هناك إمكانية لاستخدام هذا التهديد ضد دول مسلحة بقوة”.

وكانت المشكلة التي ابتليت بها الثلاثينيات بشكل متزايد هي أنه وسط تصاعد القومية الاقتصادية، أصبح من الصعب التمييز بين عقوبات وقت السلم والحصار في زمن الحرب الذي كان السبب فيها، وفي ظل هذه الظروف، لم توقف الجزاءات التفكك السياسي والاقتصادي بل سارعت به؛ فقد أشارت محللة الشؤون الدولية الإنجليزية هيلينا سوانويك في عام 1937 إلى أن هذا يعني الاستعداد للحرب: “إذا أصررنا على اتباع سياسة العقوبات في أوروبا كما هي الآن، فيجب علينا إعادة التسليح… وما لن يدركه العقابيون هو أن نظرية العقوبات تربط العصبة بأكملها بميزان القوى”.

ومع ذلك؛ فإن خطر زعزعة الاستقرار لم يمنع العصبة من تجربة سلاح العقوبات الخاص بها على نطاق واسع، ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 1935؛ فرض 52 من أعضائها عقوبات اقتصادية على الإيطالي بينيتو موسوليني كعقاب على غزوه العدواني لإثيوبيا، وهي دولة ذات سيادة وعضو في العصبة. ومع ذلك، كان القلق بشأن الحرب موجودًا، ولهذا لم يدفع القادة الأوروبيون العقوبات ضد موسوليني بقدر ما يمكن أن يفعلوا خوفًا من إشعال حرب مع النظام الفاشي في روما؛ حيث أدركت بريطانيا وفرنسا أن أي عقوبات ذات أثر حقيقي ستكون عنيفة لدرجة أنها قد تؤدي بالتصعيد إلى حرب مفتوحة، وهو ما يأتي عكس هدفهما السلمي تمامًا.

تم تبادل مثل هذه المخاوف على نطاق واسع في النخبة السياسية والتجارية الأمريكية، وطوال سنوات ما بين الحربين العالميتين؛ ظل الأمريكيون حذرين من العقوبات في السياسة الدولية، ولم يستطع مثقفو السياسة الخارجية إقناع هوفر بمعاقبة اليابان على غزوها لمنشوريا في عام 1931، وبعد أربع سنوات؛ رفض خليفته فرانكلين روزفلت الانضمام إلى حظر العصبة على إيطاليا، وواصلت شركات النفط الأمريكية إمداداتها لآلة الحرب الفاشية.

وعندما اجتاحت جيوش أدولف هتلر أوروبا الغربية في ربيع 1940؛ هنا فقط بدأ روزفلت في التفكير بشكل مختلف في العقوبات؛ ففي تموز/ يوليو قطع لفترة وجيزة شحنات النفط إلى إسبانيا التي كانت تحت قيادة فرانسيسكو فرانكو، وهو نظام يميني أغرته فكرة دخول الحرب إلى جانب دول المحور؛ حيث هددت مجاعة نفطية بخنق الاقتصاد الإسباني فيما كان فرانكو لا يزال يعاني من ثلاث سنوات من الحرب الأهلية ويواجه الآن معاينة للعواقب الاقتصادية للانضمام إلى المجهود الحربي الفاشي؛ فاختار أن يظل محايدًا.

واقتناعًا بنجاح هذا النهج؛ فرض صانعو السياسة الأمريكيون حظرًا نفطيًا أكثر صرامة على اليابان بعد عام واحد لكبح التوسع العسكري الذي انتهجته طوكيو، ولكن ضد دولة أكبر بكثير ومسلحة جيدًا، أدى الإكراه الاقتصادي إلى نتائج عكسية، فعندما بدأ نفاد المواد الخام والوقود؛ اختارت اليابان الهجوم عبر جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ بدلاً من ذلك، وأظهر هجومها على بيرل هاربور مدى خطورة العواقب غير المقصودة للعقوبات.

بعد الحرب العالمية الثانية، ورثت الأمم المتحدة المنشأة حديثًا سلاح عقوبات العصبة، ومع الولايات المتحدة التي أصبحت الآن القوة الاقتصادية والعسكرية المهيمنة في العالم؛ تراجعت مخاطر استخدام العقوبات بين الحربين، وسمح هذا أيضًا بتوسيع أهداف الضغط الاقتصادي؛ فقد ركزت عقوبات ما بين الحربين بشكل ضيق على الهدف الخارجي المتمثل في وقف الحرب بين الدول، في حين بدأت العقوبات المتعددة الأطراف والأحادية الجانب بعد سنة 1945 في التركيز بشكل أكبر على الأهداف الداخلية؛ مثل: معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وإقناع الديكتاتوريات بإفساح المجال للديمقراطية، وخنق البرامج النووية، ومعاقبة المجرمين، والضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين، أو الحصول على تنازلات أخرى.

لم تكن السيطرة على السلع هي المكان الذي كانت فيه الميزة الأكبر لواشنطن أكبر، فلم تأت نهاية الحرب الباردة بالقضاء على الكتلة الوحيدة المتبقية القادرة على تحدي القوة الأمريكية فحسب، لكنها تزامنت مع موجة متجددة من العولمة المالية التي وسعت نطاق وصول البنوك الأمريكية والدولار

ويعكس تزايد حدوث وتوسيع أهداف العقوبات في ظل الهيمنة الأمريكية أيضًا تحولات مهمة في تاريخ الاقتصاد العالمي، فقد كانت عقوبات روزفلت على إسبانيا واليابان في 1940-1941 ممكنة لأنه كان يحكم ما كان آنذاك أكبر اقتصاد منتج للنفط في العالم، لكن تراجعت هذه القوة من قبضة أمريكا بسبب صعود أوبك في الستينيات والسبعينيات.

وكانت أبرز محاولة أمريكية للتلاعب بقوة التصدير هي الحظر المخيب سنة 1980 على صادرات الحبوب إلى الاتحاد السوفيتي؛ فلم يتسبب هذا في تغيير السياسة في موسكو، التي استمرت في احتلال أفغانستان، بينما دمر الحظر دعم مزارعي الغرب الأوسط للرئيس الأمريكي جيمي كارتر في حملة إعادة انتخابه عام 1980 ضد رونالد ريغان.

على المدى الطويل؛ لم تكن السيطرة على السلع هي المكان الذي كانت فيه الميزة الأكبر لواشنطن أكبر، فلم تأت نهاية الحرب الباردة بالقضاء على الكتلة الوحيدة المتبقية القادرة على تحدي القوة الأمريكية فحسب، لكنها تزامنت مع موجة متجددة من العولمة المالية التي وسعت نطاق وصول البنوك الأمريكية والدولار؛ حيث أصبح التمويل قناة قوية بشكل خاص للضغط الأمريكي.

وكما رأى الإستراتيجيون والاقتصاديون البريطانيون في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي أن لندن مركز عقابي أساسي؛ فبطريقة مماثلة، فإن الدور المحوري لوول ستريت في النظام المالي العالمي – الذي يغذيه تحرير القيود النيوليبرالية منذ الثمانينيات – قد وفر رافعات كبيرة لصانعي السياسات لاستغلالها، ونظرًا لأن الدولار هو العملة الاحتياطية الأولى والوسيلة الأكثر شعبية للتجارة العالمية وإصدار الديون، فإن شريحة كبيرة من الأسواق والشركات الدولية تقع تحت الولاية القضائية للولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى.

وقد تعمق هذا “الاعتماد المسلح المتبادل”؛ كما وصفه علماء السياسة هنري فاريل وأبراهام نيومان، بسبب التدخلات غير المسبوقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

واليوم؛ تعتبر البنوك العالمية وتمويل الشركات هي الخطوط الأمامية لتنفيذ الجزاءات والامتثال لها؛ حيث إن القيود المفروضة على استخدام واشنطن لهذه القوة المالية سياسية وليست بنية تحتية بطبيعتها، كما أظهر صانعو السياسة في الولايات المتحدة براعة ملحوظة في رسم خرائط وإتقان اتصالات العولمة الاقتصادية، لكن التحدي الذي يواجهونه هو ترجمة هذه القدرات التقنية إلى نجاحات سياسية واستراتيجية في العالم الحقيقي، وهو الجانب الذي أثبتوا أنهم أقل نجاحًا فيه بكثير.

إن الولايات المتحدة تتمتع اليوم بقدرة منقطعة النظير على استخدام هيمنتها على الدولار ضد خصومها؛ حتى ضد رغبات حلفائها الأوروبيين والآسيويين، لكن قدرتها على فرض تكاليف باهظة على الدول المتنافسة لم يقابلها نجاح مماثل في تغيير سلوك هذه الأخيرة، ولا ينبغي أن يكون هذا مفاجأة؛ فعلى المستوى التجريبي الأساسي، تتراكم الاحتمالات ضد العقوبات لتحقيق أهدافها؛ فقد ذكر كتاب “العقوبات الاقتصادية التي أعيد النظر فيها، التحقيق التجريبي القانوني لاستخدامها في القرن العشرين”، أن واحدًا فقط من الاستخدامات الثلاث للعقوبات كانت “ناجحة جزئيًا على الأقل”.

إن حالات النجاح غير المخفف التي يمكن أن تعزى بوضوح إلى الجزاءات نادرة، كما أن تحديد أهداف أكثر تواضعًا يمنح العقوبات فرصًا أفضل للعمل، لكن البيانات تشير إلى أن تاريخ العقوبات هو إلى حد كبير تاريخ من خيبة الأمل.

واللافت للنظر هو أن هذه الفائدة المحدودة لم تؤثر على تواتر الاستخدام؛ بل على العكس من ذلك: تضاعف استخدام الجزاءات في التسعينات والعقد الأول من القرن الجديد من مستواه في الفترة من 1950 إلى 1985؛ وبحلول سنة 2010 تضاعف مرة أخرى.

واستخدم الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون الضغط الاقتصادي لملاحقة منتهكي حقوق الإنسان، وقام خليفته جورج دبليو بوش بنشرها ضد الدول المارقة والإرهابيين وناشري الأسلحة النووية، ثم تحول باراك أوباما إلى العقوبات كشكل من أشكال القوة الصارمة الأسهل في الاستخدام والتي لا يوجد لها تكاليف سياسية محلية كما هو الحال مع التدخلات التي لا تحظى بشعبية متزايدة في العراق وأفغانستان.

ومع ذلك؛ في الفترة 1985-1995، وهي فترة شهدت ظهور قوة للغرب كبيرة نسبيًّا، كانت فرص نجاح العقوبات لا تزال حوالي 35 إلى 40 بالمئة، لكن بحلول سنة 2016 انخفضت النسبة إلى أقل من 20 بالمئة، وبعبارة أخرى: بينما ارتفع استخدام العقوبات، تراجعت احتمالات نجاحها.

ولفترة طويلة؛ لم يكن انخفاض فعالية الجزاءات مسألة رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة، لأن مخاطر الاستخدام قد تضاءلت أيضًا، ولكن منذ الأزمة المالية العالمية؛ واجهت العولمة الاقتصادية رياحًا معاكسة أكثر خطورة، وفي الوقت نفسه؛ أدت القوة المستمرة والثقل المتزايد للأنظمة الاستبدادية إلى زيادة مخاطر استخدامها.

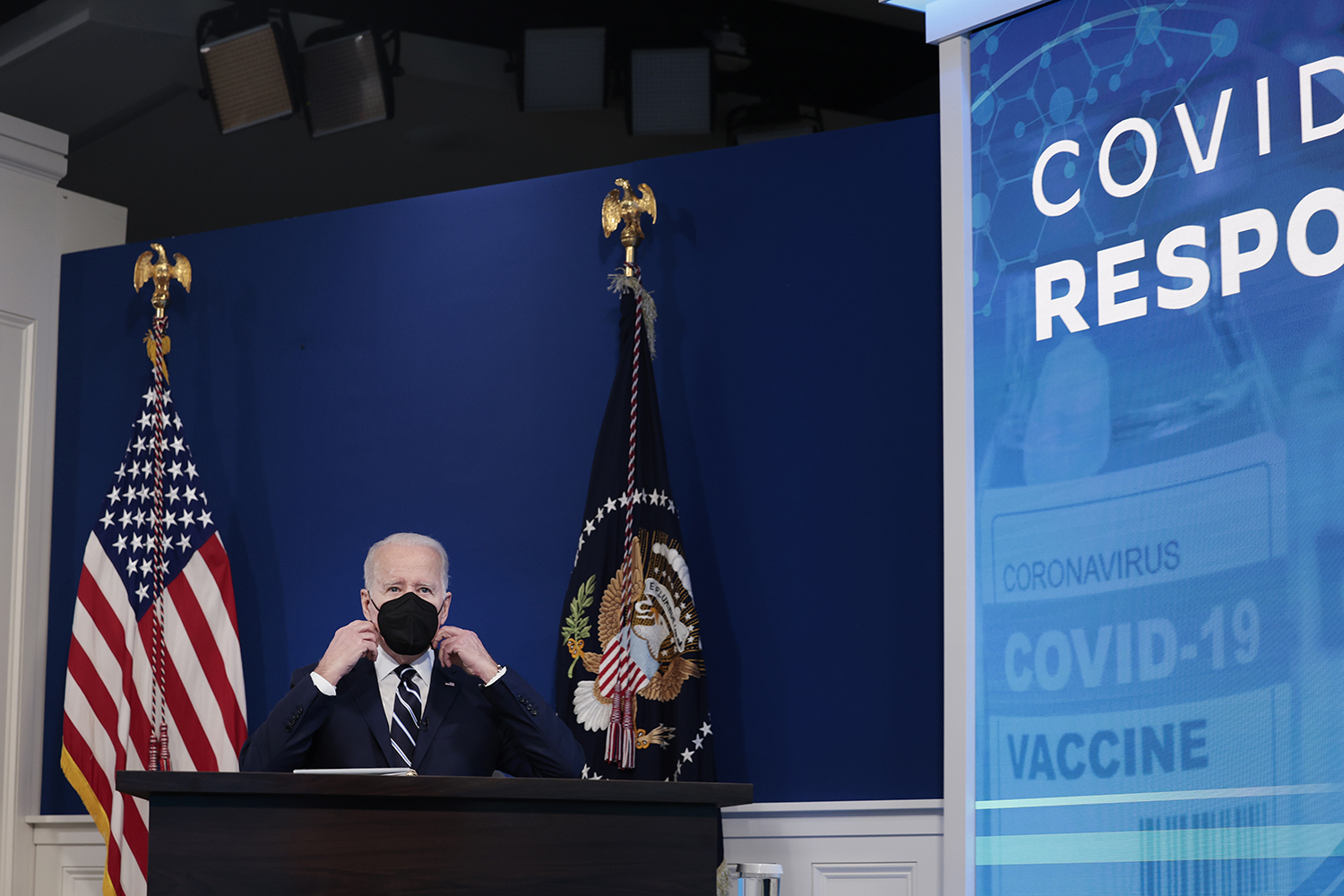

ولهذا فإن تحذير ديوي الذي أطلقه في عام 1932 من أنه بسبب العزلة الاقتصادية “تجدد الاستياء القديم وتم إذكاء الرغبة في الحرب القادمة” أصبح له صدى من جديد؛ وهو ما تمثله سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ فبينما يحاول في عامه الأول في المنصب الانتعاش من جائحة كوفيد-19؛ فهو يواجه أيضًا قوة روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران بشبكة من العقوبات الحالية والتهديد بمزيد من العقوبات المستقبلية.

في معظم فترات الحرب الباردة تجنب صانعو السياسة الأمريكيون خطأ ما بين الحربين باستخدام عقوبات صارمة ضد الدول الأكبر، ولقد ركزوا الإكراه الاقتصادي ضد الدول الأصغر ذات القدرة المحدودة على الرد، أما ضد القوى الأكبر مثل الصين الشيوعية والاتحاد السوفيتي، كانت الأدوات الرئيسية المستخدمة هي الاتفاقيات الغربية للحد من نقل التكنولوجيا، وعندما حاولت تجاوز هذه القيود الإستراتيجية اللطيفة بالمزيد من العقوبات القاسية فقد خاطرت برد فعل سلبي وكافحت لتأمين موافقة الحلفاء؛ فعندما فرض ريغان عقوبات على بناء خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز السوفيتي إلى أوروبا في 1982، واجه مقاومة واسعة النطاق بين القادة الأوروبيين من الألماني هيلموت شميدت إلى البريطانية مارجريت تاتشر، وأظهر نزاع خط أنابيب سيبيريا نفس الديناميكية التي كانت معروضة في قضية نورد ستريم 2 الصيف الماضي، عندما تراجع البيت الأبيض عن العقوبات لتجنب تقسيم التحالف الأطلسي.

استلمت الولايات المتحدة ذات مرة أداة العقوبات من الدول الأوروبية؛ لكن تلك الدول نفسها تتردد الآن في تبنيها بالكامل؛ فقد أصبحت مخاطر استخدام العقوبات الاقتصادية وحدود ما يمكن تحقيقه واضحة لأول مرة في فترة ما بين الحربين العالميتين، وعلى الرغم من أنه في معظم حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة منذ التسعينيات، بدا أنه تم التغلب على هذه القضايا؛ لكن التحولات والصدمات التي حدثت في العقد الماضي تشير إلى أن المشاكل المزدوجة المتمثلة في تناقص الفعالية ومخاطر رد الفعل السلبي قد عادت بشكل عكسي.

إن ما بدأ قبل قرن من الزمان كترياق للحرب تحول إلى طريقة بديلة لشنها: أداة لحرب اقتصادية لا نهاية لها، مع القليل من الانتصارات في متناول اليد وعدم وجود سلام في الأفق.

المصدر: فورين بوليسي