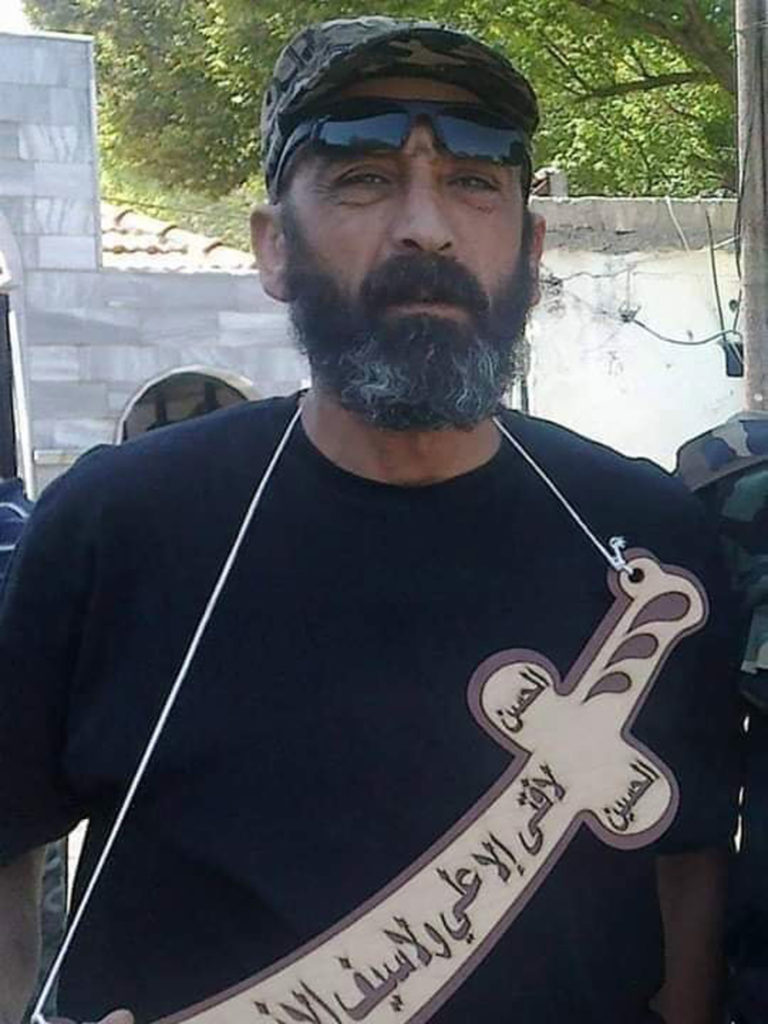

كان علي خزام “شيخًا محاربًا” ينتمي للطائفة العلوية ويتمتع بشعبية وشخصية جذابة وكان يبرر قسوته الشديدة تجاه المعارضة بالتاريخ والهوية.

“ونحن من أنصار علي بن أبي طالب؛ نحن لسنا خائفين. كان السلطان سليم اللعين يذبح العلويين. هبطنا في الجبال ليأكلها الوحوش، لكننا أكلنا الوحوش. كان أخي علي مؤمنًا وشيخًا. كان مثل الشيخ صالح العلي. لا أستطيع إخبارك على الهاتف بالعديد من الأسرار أريد فقط أن أراك شخصيًا حتى أتمكن من إخبارك بالعديد من الأشياء السرية”.

– فواز خزام عن شقيقه علي خزام

تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بصفحات المعجبين والمرثيات الهجائية وحتى الشعر الذي يمجد علي خزام (1966-2012)، وهو عقيد في الجيش السوري وشيخ علوي، وتدعم الدعاية والتقارير التي يقدمها النظام السوري عنه صورة البطل هذه، ولكن بعد مقابلات مكثفة مع شقيقه الأكبر، فواز نظير خزام، ومقاتلين ومشايخ آخرين، إلى جانب شهادات من ضحاياه، تظهر صورة مختلفة تمامًا، وهي صورة هي صورة قاتل لا يرحم؛ استخدم صلاته بعائلة الأسد وصورته العامة الكاريزمية لتقديم مبررات طائفية ودينية لقمع النظام القاتل ضد معارضيه.

وغالبًا ما تقتصر المناقشات العامة والسياسية حول “العنف الطائفي” في سوريا على الجهاديين السنة الذي يعرفون بالسلفيين، لكن هناك العديد من الأبعاد الأخرى التي تتسم بالطائفية لهذا الصراع الوحشي، ليس أقلها هذا التورط الديني العلوي في العنف، فمشايخ مثل خزام الذين يكبرون ويبرزون كقادة عسكريين أو ضباط مخابرات (الشرطة السرية) شكلوا ظاهرة أساسية في الصراع السوري ولكن تم تجاهلها بشكل كبير؛ حيث كانوا من المجرمين غير البارزين في البداية ولكن كانوا ذوي تأثير كبير في العمليات القتالية، وتحولوا من مجرد جنود في ساحات القتال في سوريا إلى مجرمي الحرب الذين ارتكبوا فظائع ضد المدنيين.

وبدأ الدين العلوي في التبلور في القرن الحادي عشر كتطور توفيقي للمعتقدات والممارسات الإسلامية وما قبل الإسلامية، ولا سيما الوثنية والمسيحية والإسلام الشيعي، وخلال الحكم العثماني؛ عانى العلويون من عدة تقلبات شملت فترات المواجهة مع الحكومة السنية اسميًا، وكان فيها أيضًا فترات من التعاون، والتعايش غير المريح بشكل عام؛ مثلهم مثل العديد من المجتمعات المحلية الأخرى.

وفي دراسته الحاسمة “تاريخ العلويين”؛ يفضح ستيفان وينتر أسطورة الإيذاء الدائم للطائفة التي يُفترض أنها مضطهدة بلا توقف؛ فقد أتاحت فترة الانتداب الفرنسي – التي امتدت من 1923 إلى 1945- فرصًا لاندماج المجتمع؛ حيث بدأ العلويون في التمتع بالتعليم والحرية؛ كما منح الفرنسيون بعض زعماء القبائل العلوية مناصب سياسية حتى أسسوا دولة علوية، استمرت من عام 1920 إلى عام 1936.

وبعد الاستقلال السوري؛ أثر عدم الاستقرار والمنافسة السياسية على المجتمع العلوي؛ حيث تضاءلت فرصهم وسعى الكثيرون إلى التقدم من خلال العمل في الخدمة العامة، بما في ذلك الوظائف العسكرية، كما يتضح من صعود الرئيس السابق حافظ الأسد؛ الذي في ظل نظامه الذي دام ثلاثة عقود، ترسخ تطوران متناقضان إلى حد ما في سوريا:

أولاً: على الرغم من أن عددًا من العلويين تولوا العديد من المناصب البارزة في الحكومة وازدهروا سياسيًّا وماليًّا؛ إلا أن معظم العلويين لم يستفيدوا.

ثانيًا: كما قدمت القومية العربية العلمانية لحزب البعث درعًا وقائيًا ضد الإسلام السياسي؛ لكنها في الوقت نفسه أضعفت الدين العلوي لأن الأجيال الجديدة لم تشربه كما كان من قبل، كما أدت فترة حكم الرئيس بشار الأسد إلى مزيد من التغييرات في العلاقات بين الطوائف في سوريا، لكن الصراع الحالي هو الذي أدى إلى تحولات جوهرية في الطريقة التي ينظر بها العلويون إلى أنفسهم، وكيف ينظر إليها الآخرون.

وتعتبر العلاقات الطائفية خلال حكم عائلة الأسد قضية مثيرة للجدل بشدة، فمن ناحية تندر الأبحاث حول هذه القضية وهو ما يعتبر جزءًا من الصعوبة الأوسع في إجراء البحوث الاجتماعية في سوريا، ومن ناحية أخرى فإن الطبيعة المحرمة للموضوع تمنع من ذلك، كما لم تغطي المناهج المدرسية السورية الأديان المختلفة في محاولة لخلق أجيال جديدة من السوريين بعيدة الطائفية، وهو ما يذكرنا بيوغوسلافيا على عهد رئيسها جوزيف تيتو.

وتختلف الآراء حول طبيعة العلاقات الطائفية وانتشار التحيز والعنصرية بشكل كبير بين السوريين من جميع الخلفيات؛ حيث سيجادل البعض بأن سوريا مجتمع طائفي في الأساس وأن الصراع كان نتيجة حتمية وطبيعية بالفعل؛ وسينكر آخرون أي شكل من أشكال الطائفية الأصلية ويلومون الإيرانيين والسعوديين على طائفية سوريا المسالمة.

ويأخذ التقييم الأكثر واقعية للطائفية السورية في الاعتبار البيئات المحلية والخاصة التي يكون فيها المزاح بين الطوائف شائعًا، بما في ذلك حول العلويين ومن قِبَلِهِم؛ فالنكات التي يرويها الشيوخ العلويون عن الإسماعيليين والسنة، على سبيل المثال، منتشرة على نطاق واسع، مثل هذا الذي يُقال في أنطاكية: يذهب شيخ علوي إلى المدينة ويلتقي بشيخ سني، والذي عندما يدرك أن نظيره علوي، يريد قتله، فيسأله الشيخ العلوي “لماذا؟”، فيجيبه الشيخ السني: “لأن كل مسلم يقتل كافرًا يذهب إلى الجنة”، فيرد الشيخ العلوي بحدة: “خطأ”، ثم يضيف: “إذا كنت تريد حقًا الذهاب إلى السماء، فيجب أن يقتلك كافر، لذا إذا قتلتك، ستذهب إلى الجنة”، وهو ما يشير إلى أن التحيز وحده قد لا يؤدي إلى العنف بشكل مباشر، ولكنه بالتأكيد يشكل الخلفية الثقافية التي يبنى عليها العنف.

غالبًا ما يُرى الشيخ موفق غزال في زي عسكري مموه وبلحيته البيضاء الطويلة، مسلحًا ببندقية من طراز AK-47، ويدافع علنًا وبلا خجل عن الشباب العلوي الذي يحمل السلاح

وأدى الاستيلاء الزاحف على مناصب السلطة الرئيسية من قبل بعض أتباع العلويين المقربين من عائلة الأسد إلى تسييس الهويات والعلاقات الطائفية بسرعة، وقد لخص فنار حداد – باحث في معهد الشرق الأوسط – ذلك بشكل جيد عندما كتب قائلًا: “علاقات القوة المحلية… تم تقسيمها طائفيًّا إلى حد كبير بالنظر إلى دور التضامن العلوي في نظام شخصي غير مؤسسي يقوم على المحسوبية والإجراءات غير الرسمية”.

وهناك شيء واحد مؤكد: أدى الصراع إلى تصعيد التوترات الطائفية، واستقطاب المجتمع بشكل عميق، وأثر بشدة على المشاعر الجماعية للعلويين، فقد كانت الطائفية نتيجة وسببًا في نفس الوقت في الصراع؛ حيث اتبع النظام إستراتيجية الطائفية بتسليح الميليشيات العلوية وتوجيهها لذبح سكان المناطق السنية، مما أثار ردًا إسلاميًا مسلحًا طائفيًا لا يرحم.

وفي دراسة واسعة النطاق للهوية العلوية؛ بناءً على مقابلات متعمقة مع القادة الدينيين، قال ليون جولدسميث – باحث آخر في معهد الشرق الأوسط – إن “التفضيلات السياسية” للشيوخ يبدو أنها تستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسية: الأمن والمساواة والتنوع”، وهذا يعني بشكل ملموس أمن المجتمع العلوي، والمساواة بين الطوائف وتنوع المجتمع.

وقد تعرضت هذه المبادئ الهشة لضغوط شديدة في بداية الانتفاضة، وذلك عندما تم وضع الطائفة العلوية في موقف مستحيل: إما الوقوف مع النظام أو مواجهة عواقب وخيمة، وشعر الشيوخ أيضًا بالضغط؛ لكنهم يكونوا على موقف واحد؛ فقد انضم عدد قليل جدًا (إن وجد) من المشايخ إلى حركات المعارضة الناشئة، وبقي معظم الآخرين في الداخل ولجأوا إلى الهدوء، وألقى البعض الآخر بثقلهم بالكامل خلف النظام، وفي حين أن هدوء الشيوخ العلويين مشهور، فإن فئة الشيوخ المؤيدين للنظام لم يتحلوا بتلك الصفة.

ودعم البعض في هذه الفئة الأخيرة النظام من خلال تشجيع الشباب على التجنيد في الميليشيات؛ فغالبًا ما يُرى الشيخ موفق غزال في زي عسكري مموه وبلحيته البيضاء الطويلة، مسلحًا ببندقية من طراز AK-47، ويدافع علنًا وبلا خجل عن الشباب العلوي الذي يحمل السلاح، وكان غالبًا ما يقف جنبًا إلى جنب مع قادة شبه عسكريين سيئي السمعة مثل ميهراك أورال المعروف أيضًا باسم علي كيالي، مما يضفي جوًا من الشرعية الدينية على التعبئة المؤيدة للنظام، (وكان شقيقه بدر الدين غزال شيخًا معروفًا في اللاذقية وتم إعدامه في عام 2013 على يد جبهة النصرة).

ويظهر الشيخ شعبان منصور أيضًا إلى جانب ضباط الجيش وقادة الميليشيات، مما يوفر تبريرًا دينيًا لجرائمهم.

ومن الأمثلة الأخرى محمد بركات؛ الذي عمل منذ فترة طويلة مديرًا لمستشفى حمص العسكري وكان طبيبًا وشيخًا ولواءً في الجيش، وفي سنة 2011؛ اقترب من الشباب العلوي واقترح عليهم إنشاء “مجموعة” مع رئيس المخابرات الجوية في ذلك الوقت، جميل الحسن.

ومع ذلك؛ لا يوجد دليل على أن هؤلاء الشيوخ قد شاركوا شخصيًا في القتال، ويبدو أنهم عملوا فقط كرؤساء صوريين أو سماسرة أو “علماء دين” يقدمون التوجيه والرعاية الروحية، مع أن هذا لا يجعلهم أقل تورطًا.

وأخيرًا؛ ضمن فئة الشيوخ الذين يحملون السلاح، فإن أولئك الذين يرتكبون العنف هم جزء من مجموعة فرعية أصغر، ولا يُعرف عنهم، ومن بين هؤلاء تحديدًا؛ يحتل خزام.

في نيسان/أبريل 2016؛ قام عدد كبير من الشيوخ العلويين بكتابة وتوزيع كتيب بعنوان “إعلان إصلاح الهوية” على العديد من وكالات الأنباء الأوروبية الكبرى، وفي هذه المخطوطة حسنة النية، نأوا بأنفسهم وبالطائفة العلوية عن نظام الأسد وحددوا انتقالًا سياسيًا لمستقبل سوريا كان شاملاً وديمقراطيًا، ومع ذلك؛ امتنع الإعلان عن التعليق التفصيلي على الحرب المستمرة أو النقد المباشر للنظام ولكنه قدم أطروحة مجردة عن المكانة الأخلاقية والمجتمعية للعلويين في سوريا.

وفي الواقع؛ لا يتضمن الإعلان أي مناقشة لما أدى إلى الصراع، ولا تحذيرات ضد العنف الطائفي ولا حتى اعتراف بالمذبحة الطائفية التي عانت منها سوريا في السنوات الخمس السابقة له؛ حتى أن حسن منيمنة – الوزير اللبناني السابق – جادل بأن هذا الإعلان هو “إنكار للطبيعة الطائفية لحقول القتل السورية”، ولا يعالج في أي مكان فيه “عمق التواطؤ الذي دفع إليه النظام السوريين العلويين… في معارضة صارخة للتجربة الحية للسنوات العديدة الماضية “.

وبعد كل هذا القتل؛ الذي مارسه حتى المشايخ المحاربين، كان يُنظر إلى هذه الأطروحة على أنها تقدم القليل جدًا وأنه جاء متأخرًا جدًا؛ حيث يقول الإعلان في ثناياه إن الشيوخ، بغض النظر عن سلطتهم الدينية أو استقلالهم الذاتي، غير قادرين على الوقوف ضد القوة السياسية والعسكرية للنظام، ولقد أصبحوا هم أيضًا – وفي الحال – رهائن وشركاء في نظام لم يؤدي إلا إلى عسكرة المجتمع، وتقسمه طائفيًّة، وفرض حربًا وحشية لم يكن العلويون فيها رابحين، بل خاسرين.

ولد خزام عام 1966 في القرداحة، وهي قرية أسلاف عائلة الأسد وتقع في ريف اللاذقية، لعائلة علوية من الطبقة المتوسطة الدينية؛ حيث كان والد خزام، نظير خزام، ضابطًا في إحدى وكالات المخابرات الأربع الرئيسية للنظام، أمن الدولة، وكانت والدته ابنة عائلة شاليش المرتبطة بعائلة الأسد، وكان علي نفسه قريبًا من الابن الأكبر لحافظ، باسل (1962-1994) – الذي كان يعتبر وريثًا لوالده -، حتى وفاة ذلك الأخير المفاجئة في حادث سيارة، وبعد ذلك انتقلت صداقة خزام ورعايته إلى ماهر الأسد، الشقيق الأصغر لباسل وبشار، والذي بدأ ماهر في ممارسة مهنة في الجيش وأصبح قائدًا للواء في الحرس الجمهوري، وتولى في النهاية المسؤولية الفعلية للفرقة المدرعة الرابعة التابعة للجيش العربي السوري.

وهكذا كان خزام في وضع جيد في النظام وفي طريقه ليصبح اليد اليمنى للرئيس السوري المستقبلي، لكن حافظ اعتقد أن ماهر كان متحمسًا أكثر مما تتطلبه القيادة الفعالة وبالتالي لم يكن يمتلك الشخصية التي تستطيع تخلفه، وبدلًا من ذلك؛ تم إعداد بشار الخجول وصعب المراس لخلافة الرئيس، لكن رعاية خزام وعلاقته الحميمة مع الأسرة ظلت لا يمكن المساس بها؛ ففي إحدى الصور التي التقطت بين عامي 1994 و1999؛ يقف بجوار بشار، مرتديًا الزي الرسمي الكامل والأنيق.

ترقّى خزام في الرتب العسكرية طوال فترة التسعينات، وعندما بدأت الثورة، تحتم عليه أن يلعب دورًا كبيرًا في قمعها

بالنسبة لأصدقائه، كان خزام معروفًا باسمه الحركي؛ أبو حيدرة، على اسم ابنه، وبعد وفاته؛ سيُعرف باسم “قائد الشهداء”، وأنشأ معجبوه صفحة على فيسبوك مخصصة له: “عشاق قائد الشهداء علي خزام أبو حيدرة”.

ولم ينحدر خزام من عائلة تنجب المشايخ تقليديًّا، لذا كان لا بد أن يصبح شيخًا من خلال التنصيب ضمن احتفال خاص لإثبات معرفته بالديانة العلوية أمام الشيوخ الآخرين، وفي نفس ذلك الوقت تقريبًا، في منتصف الثمانينيات التحق بالأكاديمية العسكرية، في تدريب مزدوج المسار (ديني وعسكري)، وغير مألوف إلى حد ما؛ حيث إنه تخصص في سلاح المشاة وحل في المرتبة الأولى في مسابقة الرماية الوطنية.

وانتسب خزام بعد ذلك إلى الحرس الجمهوري برتبة ملازم، وشق طريقه ليصبح عقيدًا في وحدة العمليات الخاصة، وهي الوحية التي خضعت لعملية تدريب جسدي قاسي، وتطلبت الولاء المطلق لنظام الأسد، فضلاً عن الشراسة في التعامل مع منتقديه وأعدائه، وبحسب أخيه؛ فقد رافق خزام حافظ الأسد في العديد من رحلاته كجزء من فريقه الأمني.

ومع اندلاع الثورة في عام 2011؛ اندمجت مهنته وهويته المزدوجة كشيخ وضابط في هوية واحدة، تمثل مزيجًا من العسكرة والدين؛ حيث إن خروجه الطوعي سواء كشيخ أو كضابط عسكري لم يكن خياره، فمصيره ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمصير النظام: فقد نشأ خزام في بيئة مجتمعية تعتير استمرار النظام وحماية المجتمع العلوي أمراً أساسياً، فكانت الهويتان تعززان بعضهما البعض من بعض الوجوه، فعلى سبيل المثال؛ تحتوي الديانة العلوية على عناصر لاهوتية محددة وسرية، لا يجوز كشفها للغرباء، وكانت دكتاتورية نظام الأسد أيضًا تتطلب السرية: في هياكله وسياساته وموظفيه.

ومن هذا المنظور؛ فإن كونه شيخًا علويًّا غير بارز قد سهل وظيفته كضابط في مؤسسة عسكرية سرية للغاية، فترقّى خزام في الرتب العسكرية طوال فترة التسعينات، وعندما بدأت الثورة، تحتم عليه أن يلعب دورًا كبيرًا في قمعها.

ولا يوجد دليل يذكر على أن خزام كان منخرطًا في الأيديولوجية البعثية أو ناشط بقوة في حزب البعث، ومن ناحية أخرى؛ فإن كراهيته الطائفية موثقة توثيقًا جيدًا؛ فهي لا تظهر جليًّاً في خطابه العام والخاص فحسب، بل أيضًا من خلال الأعمال التي يراها زملاؤه وضحاياه على حد سواء.

وبحسب أخيه؛ كان خزام يتحدث عن السلطان العثماني التاسع سليم الأول (1470-1520)، الذي كان معروفاً بمذابحه ضد العلويين والشيعة أثناء حملته العسكرية ضد الإمبراطورية الصفوية الفارسية في أوائل القرن الرابع عشر؛ حيث ارتبط سليم الأول بصورة البعبع في الذاكرة الجماعية للعلويين في كل من سوريا وتركيا، ولهذا نمت فكرة الاضطهاد العلوي المفترض في مخيلة خزام التاريخية، وكانت عداوته ضد أهل السنة صريحة.

ويظهر خزام في أحد الفيديوهات التي قد تعود لسنة 2012 ضمن حفل زفاف مرتديًا بدلة بيضاء وهو مخمور بشدة ومحاط بمجموعة من المعجبين الشباب، وبعدها يرسل زوجته بعيدًا، ويبدأ بغناء بعض الأغاني واصفاً مقاتلي المعارضة “بالكلاب” ثم يتحدث إلى معجبيه عن إصابته في ساحة المعركة وفقدانه بعض رفاقه، وأخيراً يحرض الأولاد قائلاً:

“يا شباب، ادعوا رب العالمين لإنقاذ هذه البلاد من أجل الخير، حتى يكون السيد الرئيس بخير، وتكون الطائفة بخير، وأقسم بأمير المؤمنين أنكم تجاهدون نفس الجهاد الذي بدأ منذ 1400 سنة، وما زلتم تحاربون مع علي بن أبي طالب “.

وهذا المقطع ذو أهمية بالغة؛ لأن ما يقوله خزام في هذا السياق الخاص لا يعكس شيئاً من موقف النظام الرسمي من الصراع، فهو لا يشير إلى القومية السورية أو البعثية أو حتى حملة مكافحة الإرهاب المزعومة التي يشنها النظام، ولا يوجد سوى التحريض الطائفي بدلاً من ذلك؛ حيث إنه يستحضر علي بن أبي طالب (ابن عم و صهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم)، الذي يحمل رمزية إلهية بالنسبة للعلويين.

ولم يكن خزام شيخًا فحسب، بل كان شاعرًا أيضًا؛ فالساحل السوري مشهور بمقطوعاته الشعرية غير المحدودة، والتي تسمى “العتابا”؛ حيث تكون هذه الأشكال اللحنية التقليدية من الشعر الغنائي ارتجالية وتغنى من قبل الرجال كتعبير عن الرثاء أو الغضب أو التوبيخ، وكان خزام مغني “عتابا” غزير الإنتاج ولكن بطريقة غير عادية اشتملت على تنميقات طائفية، فيظهر في أحد الفيديوهات وهو يجلس مع الحراس للشرب والسمر في إحدى الغرف، ثم يبدأ في غناء “العتابا” الشهيرة، لكنه يغير كلماتها إلى رسالة طائفية:

“في منهم ناس لا ذمة ولا دين

بأموالي لا تعاملهم ولا دين

شوية عميان لا عندهن رجولة ولا دين

وما فيهم نخوة ليوم الدين”

يشير خزام هنا بوضوح إلى أهل السنة، أو السنة المقاتلين على الأقل؛ فأغاني العتابا ليست فقط أغاني تحفيزية لإلهام الرجال والتودد للمجندين، ولكنها تُستغل أيضًا كدعاية وقت الحرب لتشويه سمعة العدو، وفي جميع الفيديوهات التي يُرى فيها أنه يغني، يستمع إليه المقاتلون الأصغر سناً برهبة وتصفيق ويكررون كلمات الأغاني بصوت عال.

ويظهر خزام في فيديو آخر وهو يقود رجاله في دبكة (رقصة دائرة فولكلورية سورية) خاصة بمنطقة اللاذقية؛ حيث يُظهر الفيديو بوضوح حرص الرجال على فولكلور هويتهم الإقليمية والطائفية أثناء رقصهم في منطقة داريا التي سيتم غزوها قريبًا، مع جرافة تنذر بالشؤم كانت مركونة خلفهم.

أصبح خزام خلال سنة 2011 و 2012 معروفًا بصداقته الدافئة مع عصام جدعان زهر الدين (1961-2017)، وهو لواء في الحرس الجمهوري، وينحدر – بشخصيته الجذابة وشواربه اللامعة وبناءه العضلي – من عائلة درزية عسكرية مشهورة؛ حيث كان جده الأكبر جنيد عبد الكريم زهر الدين (1917-2009)، وزير الدفاع في فترة الستينيات.

ومن الناحية التقنية؛ كان زهر الدين الضابط المسؤول عن خزام، ولكن في الواقع؛ بدا أنهم أشبه بالرفاق في السلاح؛ حيث كان الثنائي الديناميكي مثالاً للهياكل الأمنية المكونة من الأقليات والتي بُني عليها نظام الأسد؛ فقد تم تصوير الدروز والعلويين على أنهم يقاتلون التمرد الإسلامي السني للحفاظ على مظاهر نظام شامل، ولكن كان هناك بعد طائفي واضح خلف الكواليس، ويوجد عدد لا يحصى من الصور والفيديوهات للرجلين يقاتلان في ساحات المعارك جنبًا إلى جنب، أو يستريحون في الخطوط الخلفية أو يمزحون ويضحكون.

ويظهر جنود الحرس الجمهوري في أحد الفيديوهات وهم يطبخون وجبة مسائية في المطبخ، في جو يبدو وكأنه غير رسمي؛ حيث يمزح الجنود ويستمتعون، بينما يقف خزام مرتديًا بدلة رياضية سوداء في الزاوية، وهو يبكي بسبب البصل الذي يقطعه، مما حفّز المصور على مضايقته قائلاً: “انظروا إلى بطل بابا عمرو علي خزام وهو يقطع البصل”، وانفجر الجميع في الضحك، ثم دخل زهر الدين وقام بتقليد تقطيع خزام للبصل بشكل ساخر، ويبدو المقطع وكأنه مشهد من حفلة منزل أخوية، ولكن تم تصويره وسط حملة التطهير الوحشية التي كان يقوم بها الحرس الجمهوري في حمص.

وفي فيديو آخر من دير الزور هذه المرة، يستلقي زهر الدين وخزام على الأرض باسترخاء في خيمة لقبيلة بدوية مؤيدة للنظام؛ في حين يغني الضابط التابع لهم ميرابو العقل (1988-2012) العتابا تمجيدًا لبشار الأسد، وهذه الفيديوهات التي تظهر “الترابط” بين خزام وزهير الدين تضفي الطابع الإنساني على الرجلين من خلال تصويرهما على أنهما تكبدا المصاعب في ساحة المعركة، وتظهر للجمهور أيضًا أنهم قادرون على الاسترخاء من تلك المصاعب في بيئة غير رسمية.

وأنشأ خزام مجموعة من حوالي 50 رجلًا يشكلون مجموعته الأساسية من الموالين له والذين يشاركون في قتاله داخل سوريا وكلهم تقريبًا كانوا من العلويين، والمجموعة القليلة جدًّا من غير العلويين منهم التي انشقت وتمكنتُ من العثور عليها رفضتْ أن اقترب منها فضلاً عن مقابلتها، غير أنهم أكدوا أن جميع رجال خزام استلموا خاتمًا يرمز إلى ولائهم الشخصي له، وكان شقيقه الأكبر فواز وأحد مرؤوسيه السابقين على استعداد للتحدث عنه وعن حياته، وقدموا معلومات سياقية وتفاصيل قيمة ولكنهم تجنبوا بحزم الخوض في المحظورات مثل العنف ضد المدنيين أو الدوافع الطائفية الصريحة.

والموضوع المشترك الذي أعرب عنه جميع هؤلاء الأشخاص الذين عرفوا خزام هو أنه يحظى بإعجاب وترحيب الجميع، ويتذكره العديد من جنوده كمقاتل لا يخاف على الإطلاق من أن يواجه الرشاشات وجهاً لوجه، وفي وسائل الإعلام الموالية للنظام، كان معروفًا “بشجاعته” أو “جرأته”، ولكن في واقع الأمر لا توجد أي لقطات من بين ملايين مقاطع الفيديو لمعارك الصراع السوري لقتال خزام في معركة فعلية، والاستثناء الوحيد هو مقطع فيديو يٌشَاهَد فيه وهو يطلق النار من بندقية آلية على الثوار في حمص، ولكنه يبدو أنه مفبرك.

ومن الممكن أن تفسر “شجاعته” على أنها فظاعة؛ حيث إن سجل خزام في جرائم الحرب طويل ومتنوع: فقد عذب وأعدم وقتل الناس، ووجه الطائرات المقاتلة لقصف الأحياء المدنية، واستخدم المدنيين في عدة مناسبات كدروع بشرية أثناء التقدم على الخطوط الأمامية خلال القتال في المدن، وتورط في قمع المظاهرات في ثلاثة أماكن على الأقل: أولاً في ضواحي دمشق في الغوطة الشرقية في عام 2011، ثم حي بابا عمرو المحاصر في حمص في عام 2012، وأخيراً في مدينة دير الزور الشرقية، وانتهت جميع حملاته بمذابح واسعة النطاق ضد المدنيين المعارضين.

ابتداءً من آذار/ مارس 2011، أصبحت سوريا مستقطبة سياسيًا،؛ حيث بدأت بعض الأحياء احتجاجات حاشدة ضد النظام، وشوهد البعض يدخلون في تجنيدات شبه عسكرية كبيرة لقمعها، ومع ذلك ظل جزء ثالث غير متورط إلى حد ما وجلس مؤجلًا اتخاذ قرار لعدة أسباب.

تم رفع الحجاب عن قسوة خزام بالكامل، وذلك في أحد مقاطع الفيديو من حي سقبا بالغوطة الشرقية

وفي ذلك الصيف؛ ومع تصعيد النظام قمعه ضد الثورة وتحوله ليكون قمعًا عسكريًّا، بدأ ضباط الجيش السوري وجنوده في الانشقاق والاختباء في بلداتهم أو الأحياء المعارضة، وكان رد الفعل الأولي هو الدفاع عن المظاهرات، لكن الدفاع تصاعد إلى مناوشات، وبحلول نهاية سنة 2011، كانت حرب أهلية منخفضة الحدة في طور التكوين بالتوازي مع التظاهرات الجماهيرية المستمرة.

وفي 29 من تموز/ يوليو 2011؛ أعلن ضباط الجيش المنشقون عن تشكيل الجيش السوري الحر، وتطورت حركات القمع الانتفاضية إلى نزاع غير متساوي الأطراف؛ حيث كان رد النظام مزيجًا وحشيًّا من الاعتقالات وتهديدات بالقتل، والفصل المتعمد للمدن عن طريق نظام من نقاط التفتيش، وكان خزام ووحدته ذوي أثر عظيم في تلك الفترة؛ فوفقًا لبعض المصادر؛ فإنه خضع لدورة تدريبية مع الحرس الثوري في إيران لعدة أشهر، ثم عاد لسوريا في 2012، لكن هذه الفترة يكتنفها الغموض.

تعد دمشق مثالًا رئيسيًا على هذه الاستراتيجية القمعية؛ حيث ظل الناس في الأحياء المركزية القديمة غير مبالين، في حين تظاهر أولئك الساكنين في الضواحي الأكبر والأكثر فقرًا في الغوطة الغربية والشرقية وبأعداد كبيرة، وتم نشر الحرس الجمهوري لقمع المظاهرات التي بدأت في صيف عام 2011، ومن المحتمل أن تلك الفترة هي التي بنى خزام فريقه من المجندين، وكسب لنفسه موقعًا بالغ الأهمية؛ حيث تم إرساله بعد ذلك للأحياء الشمالية الشرقية “مسرابا” و”دوما”، وقام بتنفيذ عمليات التطهير من خلال الخروج في حشود للشارع وإطلاق النار على المتظاهرين، وفي مقاطع الفيديو الموجودة؛ شوهد العديد من الحراس يسيرون في الشوارع الرئيسية للغوطة، وهم يصرخون بشعارات مخيفة ويطلقون بنادقهم الـ”إيه كي 47″ في الهواء في صوت يصم الآذان.

وإذا قرر أي شخص تبادل إطلاق النار معهم؛ فقد تم التغلب عليه وتصفيته، كما أن أحد الفيديوهات يتخطى لنقطة ما بعد العنف؛ حيث شوهد الحراس في مبنى مع غنائم الحرب، وهم يمررون (وربما ينهبون) إمدادات شقة للمعارضة في دوما؛ مستعرضين لافتات تحمل شعارات مناهضة للنظام وهواتف محمولة وأجهزة توجيه إنترنت وكاميرات رقمية وأجهزة كمبيوتر محمولة، ولافتة تقول: “توقع سقوط النظام السوري في رمضان حصريًّا على يد الشعب السوري. جمعة صمتكم يقتلنا- دوما 29 تموز/ يوليو 2011″، ويبدو أن الحراس قاموا بتصوير هذا الفيديو للإشارة إلى أن المعارضة المحلية منظمة بشكل جيد، كما يلمح للدعم الأجنبي للمعارضة.

أخيرًا، وحسب علمي؛ لا يوجد سوى مقطع فيديو واحد يظهر فيه خزام وزهر الدين مع جثث موتى؛ حيث يُظهر مقطع فيديو عالي الجودة مدته دقيقتان؛ الحراس في أعقاب مجزرة في حي مسرابا في ربيع 2012، وهم يقفون منتصرين حول جثث رجال مشوهين ملقاة في الوحل، ويصرخون متحمسين بشعارات مشهورة مؤيدة للنظام، ويركلون أجساد الموتى ويخطون بأحذيتهم على وجوه الضحايا، ويظهر زهر الدين وهو يلقي المواعظ رافعًا إصبع السبابة، بينما يسرق الجثث ويوزع الأموال والأشياء الثمينة التي يجدها في جيوب الموتى، ثم تنتقل الكاميرا بعدها إلى خزام، الذي يقف بسلاحه صامتًا متأملًا مهيبًا إلى حد ما، وعندما يخاطبه المصور، يشير إلى الجثث ويقول: “كلاب”.

وتم رفع الحجاب عن قسوة خزام بالكامل، وذلك في أحد مقاطع الفيديو من حي سقبا بالغوطة الشرقية؛ حيث شوهد شاب نحيف يرتدي ملابس مدنية يقف على حافة سطح، ويبدو أنه هرب إلى هناك وحده خلال المذبحة المستمرة، ويقف مرعوبًا من إعدام أكيد، بينما يُشاهد زهر الدين وهو ينظر للأعلى ويتجادل معه للنزول، بينما تقوم مجموعة من الحراس بتصوير المشهد في تسلية، ويحاول زهر الدين أولًا أن يؤكد للرجل أنه لا ينبغي له أن يخاف، بل يجب أن ينزل ويوقع ببساطة على تعهد بعدم التظاهر، لكن بينما يرفض المراهق المتحجر من الرعب النزول، يفقد زهر الدين أعصابه ويأمره “أن ينزل على الفور” وهو يشتمه، ثم شوهد خزام وهو يسير في المشهد، داعيًا زهر الدين: “يا زعيم! الآن كل من يراه في الحي يناله عقاب مثل هذا؛ دعني أقذفه من هناك!” هنا؛ سلوك خزام يبدو فظًا وغير صبور وشرس، فيظهر لمحة نادرة عن سلوكه في ساحة المعركة؛ حيث أكد السكان المحليون من سقبا؛ والذين يعيشون الآن في ألمانيا، أنه تم القبض على الصبي وإعدامه في وقت لاحق.

وابتداء من آذار/ مارس 2011؛ خرجت مظاهرات جماهيرية يومية أو أسبوعية في أحياء حمص ذات الأغلبية السنية والطبقة العاملة في بابا عمرو وجوبر والخالدية والوعر والبياضة ودير بعلبة، وإلى حد ما في المناطق المختلطة السنية والمسيحية من الطبقة الوسطى مثل إنشات وباب صبع وكرم الزيتون وباب دريب؛ حيث أقفل النظام الميادين وقطع الاتصالات، وانسحبت المظاهرات إلى أحياء مثل بابا عمرو؛ حيث حاولت مجموعة متنافرة من فصائل الجيش السوري الحر سيئة التسليح وقف هجوم النظام الضاري، وبحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2011؛ أغلق النظام بابا عمرو، وأصبحت المناوشات بين الجيش السوري الحر والجيش العربي السوري أحداثًا منتظمة، وبدأ النظام بعد ذلك في محاصرة المتمردين في الحي والتضيق عليهم بشكل أكثر جدية في محاولة لخنقهم ودفعهم للخضوع والاستسلام.

وكان اقتحام بابا عمرو في 28 شباط/ فبراير 2012؛ وحشيًّا بشكل استثنائي؛ حيث حاصر الجيش الحي وقصفه، وبعد ذلك شن الحرس غزوًا بريًّا على المنطقة المقصوفة مع أفراد أمن المنطقة وميليشيات الشبيحة، وأعدموا مئات الأشخاص، وكان الجيش السوري الحر قد انسحب، وأولئك الذين بقوا كانوا من المدنيين، غير القادرين أو غير الراغبين في المغادرة؛ حيث تُظهر مقاطع الفيديو التي أعقبت المجزرة مباشرة مدنيين أعدموا على الجدران وعلى الأرصفة مع جروح خارجية كبيرة في رؤوسهم، بينما يتجول الحراس يهينون الضحايا ويصورون الجثث.

ولم يكن حضور خزام في بابا عمرو بسيطًا؛ فقد حصل على اسمه الحركي “أسد بابا عمرو” نتيجة لمشاركته في الحملة، ولم أجد أي شهود عيان على قيد الحياة لتأكيد وجوده هناك، لكن وحشيته موثقة بطرق أخرى؛ فعلى سبيل المثال، اقتحم خزام منزل زوجين من الطبقة المتوسطة يعيشان الآن في أوروبا؛ حيث يتذكران “رجلاً كبيرًا ومتغطرسًا ذا لحية”، مضيفا: “كان كوحش، كنا مرعوبين من مظهره”.

كان بابا عمرو حدثًا رئيسيًا لمسار الصراع ولمهنة خزام؛ فلقد دفعته إلى الشهرة الوطنية، مما غيَّر مكانته بشكل أساسي وعزز سمعته، لدرجة أنه وفقًا لأخيه، كان لخزام خط اتصال مباشر مع بشار، الذي كان يتصل به عبر الهاتف ويتحدث عن أحدث التطورات، متجاوزًا بالتالي السلسلة الرسمية للاتصال العسكري. ويزعم أن خزام دعا الأسد للحضور ليرى بنفسه مدى الأمان الذي أصبح عليه حي بابا عمرو.

في 27 آذار/ مارس 2012؛ بعد ثلاثة أسابيع فقط من المجزرة، زار الأسد بابا عمرو في زيارة مرحلية وعد فيها بالعودة إلى الحياة الطبيعية، والتقى بعدد قليل من السوريين المختارين الذين رددوا شعارات وتعهدوا بالولاء له.

بعد الحملة يُظهر شريط فيديو مسرب جنرال الحرس الجمهوري “بادية العلي” وهو يلقي كلمة لعشرات الحراس الذين يقفون في مسجد في بابا عمرو، وفي الفيديو – الذي كانت مدته طويلة – يمجد الجنرال قواته على أنهم “أقوى الرجال الذين واجهوا المسلحين وقتلوهم وطاردوهم”، ومن اللافت للنظر؛ أنه وضع اقتحام بابا عمرو في سياق دولي، بحجة أن “العالم كله كان يراهن على بابا عمرو” وأن “الوضع السياسي الدولي تغير بعد سقوط بابا عمرو”، والذي – وفقًا للعلي – تم مقارنته بمعركة “ستالين جراد”، ثم اختتم ببيان ضخم: “(الحرس الجمهوري) يعني أننا نقاتل على كل أراضي الجمهورية العربية السورية، لتُبني كلمات القائد المحترم بشار الأسد. السيد الرئيس، هو الذي يعطينا القوة من خلال حكمته وصبره وإدارته الناجحة للأزمة، والعالم كله مندهش من حكمة هذا الرئيس وصموده وصبره”، وبينما خالط حديثه الشعارات المعتادة الموالية للأسد، فيعد الجنرال بالمكافآت ويحتفل لتدمير بابا عمرو، ويرى زهر الدين ويتدخل في الكلام؛ وكان خزام موجودًا أيضًا، على الرغم من أنه يقف بشكل غير واضح على الجانب.

تمت ترقية خزام؛ وانتقل إلى حقول القتل التالية؛ فبعد سقوط بابا عمرو؛ قاتل في معركة (داريا) في سنة 2012 لاستعادة المدينة، واشتمل مسرح المعارك هذا على معركة “ضريح السيدة سكينة”، ابنة سيدنا الحسين المقدس من قبل الشيعة، وابن الإمام على.

في ذلك الوقت يبدو أن الصراع قد أرهقه: فبدا مرهقًا، ويبدو أنه كان يشرب أكثر من ذي قبل؛ لكن دوره لم ينته بعد؛ ففي صيف 2012، تم نقله إلى محافظة دير الزور؛ حيث ارتكب بعضًا من أبشع المجازر على جسر معلق بارز يقع على نهر الفرات في مدينة دير الزور الشرقية، والمعروفة محليًّا باسم “دير” والتي تضم الطلاب وموظفي الخدمة المدنية والعاطلين عن العمل والجماعات القبلية والمهنية، والذين أصبحوا يتظاهرون بأعداد كبيرة منذ أوائل نيسان/أبريل 2011.

وجاء القمع الأولي في هذه المدينة من الشرطة وميليشيات الشبيحة، ولكن مع استمرار الاحتجاجات؛ انشق الجنود المحليون واستخدموا الأسلحة الخفيفة للدفاع عن أحيائهم، لم يمض وقت طويل قبل أن تبدأ هذه الفرق الطليقة في تنظيم وتطوير استراتيجيات هجومية على شاكلة الجيش السوري الحر، والتي رد عليها النظام بإرسال أسلحته الثقيلة.

في أواخر أيلول/سبتمبر 2012؛ أرسل النظام اللواء 105 من الحرس الجمهوري بقيادة زهر الدين، وكالعادة؛ سار خزام على خطى زهر الدين؛ فكانت هناك لقطات توثق جلوسهما معا في خيمة بدوية، وفي 25 أيلول/ سبتمبر، اقتحما المدينة مستعينين بحوالي 2400 جندي ومعدات مدرعة، بما في ذلك 150 مركبة ثقيلة، معظمها دبابات ومركبات برمائية.

كانت المذابح التي ارتكبها رجال خزام في الجورة وحي القصور المجاور عبارة عن حملة قتل جماعي من طرف واحد وبلغت ذروتها في صباح ذلك اليوم الموافق 25 أيلول/سبتمبر؛ لكنها استمرت لعدة أيام

ووفقا لشهود عيان؛ حضر التدريب على الاقتحام ضباط استشاريون من الحرس الثوري الإيراني، وأيضًا كانت هناك مقاطع فيديو تُظهر المجموعة القتالية والصاخبة وهي تصرخ مردّدة بعض الشعارات مثل: “الله، سوريا، بشار، الحرس، فقط!”.

وكان رجال زهر الدين وخزام يستعدون على ما يبدو لمعركة كبرى، لكن الجيش السوري الحر أدرك أنه أقل عددًا، فانسحب نحو الشرق، مما ترك شبكات الدعم المدني والبنية التحتية التابعة للجيش السوري الحر عرضة لهجوم الحرس الجمهوري الذي أغلق حي الجورة الغربي وقصفه بشكل عشوائي، ومن هنا بدأ خزام باحتجاز المدنيين الذين يدخلون أو يخرجون من دير الزور، ويستخدمهم كدروع بشرية لدخول الحي، وبالتالي؛ كان احتلال الجورة سهلا، نظرًا لوجود مقاومة مسلحة قليلة أو معدومة من قبل الجيش السوري الحر.

وكانت المذابح التي ارتكبها رجال خزام في الجورة وحي القصور المجاور عبارة عن حملة قتل جماعي من طرف واحد وبلغت ذروتها في صباح ذلك اليوم الموافق 25 أيلول/سبتمبر؛ لكنها استمرت لعدة أيام؛ حيث ترسم جميع شهادات السكان المحليين تقريبًا، من الذين شهدوا المذبحة، صورة متكرّرة لعمليات القتل المنهجية والمتعمدة: حيث قام مقاتلو الحرس الجمهوري بإخلاء المنازل واحدًا تلو الآخر، وصفوا المدنيين على طول الجدران ثم أعدموهم رميًا بالرصاص باستعمال المسدسات أو بنادق الكلاشنكوف.

ووفقًا لشهادة أحد الناجين، فقد نفّذ خزام بنفسه عمليات إعدام لمدنيين؛ حيث يقول: “كان هناك منزل تستخدمه فصائل المعارضة كمخزن للأدوية في حي القصور، وكان قد استأجره أشرف الجيجان، الذي اعتقلته القوات الحكومية. وأخضع علي خزام، وهو مسؤول في الحرس الجمهوري، الجيجان للتحقيق إلى جانب خمسة أشخاص آخرين معتقلين في منزل في الحي. وقد أجبر خزام أصحاب المنزل على البقاء داخل إحدى الغرف إلى أن ينتهي من التحقيق، إذ أعدم أشرف أثناء خضوعه للتحقيق في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2012.”

وألقى زهر الدين القبض على رجل كان قادمًا من مدينة الرقة في الليلة السابقة، وأجبره على تسليم مفاتيح سيارته، وبينما كان زهر الدين مشغولًا بمحاولة تشغيل السيارة، هرب الرجل ونجا من إعدام مؤكد، فيما “ثائر”، والذي يعيش في حي القصور، كيف تم القبض على جاره، أبو عمار، بسبب نظره لفرقة خزام من شرفته، قائلًا:

“دخلت مجموعات كبيرة حينا وبدأت البحث، وبعد أن انتهوا من تفتيش منزلنا، سمعت أحد الضباط يصرخ على جارنا أبو عمار: “تعال إلى هنا!” فنزل أبو عمار، وكنت أسمع بوضوح ما كان يحدث، حيث قال له: “انزل على الأرض!” ثم سمعت عدد من الطلقات النارية … انسحبت قواتهم ليلًا فوجدنا جثة أبو عمار، الذي كان ذنبه الوحيد أنه نظر إليهم من الشرفة”.

ومن بين ضحايا مجزرة الجورة كان هناك مهنيون من الطبقة العليا مثل الدكتور حيدر الفندي، الذي كان مسؤولًا عن مستشفى ميداني في حي الجورة، ورجال دين مثل الإمام المحلي أمين محمد السلامة، لكن معظم الضحايا كانوا رجالًا ونساءً وأطفالًا من عامة الشعب، ففي كثير من الحالات؛ كان يتم إطلاق النار على عائلات بأكملها من مسافة قريبة في غرف المعيشة أو على الأرصفة أمام منازلهم، وغالبًا ما تتواجد فتحات الرصاص في وجوه الضحايا على مستوى الجبين والخدود والعينين، وكل من يتجرأ على العودة لدفن الجثث المتناثرة في الحي كان يتم القبض عليه وإعدامه بطريقة مماثلة.

وتؤيد لقطات الفيديو المسجلة في ذلك اليوم الشهادات الموثقة؛ حيث تُبرز ثلاثة مقاطع فيديو بشكل خاص ما حدث قبل مذبحة دير الزور وأثناءها وبعدها، فيُظهر أحد مقاطع الفيديو قناصة الحرس الثوري وهم يقتلون أي شيء يقع عليه بصرهم عند دخولهم الحي لإخلاء الشوارع؛ فقد قُتل ثلاثة رجال غير مسلحين بعد إطلاق النار على سيارتهم، وتركهم ينزفون على الرصيف، وكان الذعر يملؤ المكان مع صراخ النساء ومحاولة نقل الجرحى إلى المستشفى.

ويُظهر مقطع فيديو آخر الحرس الجمهوري، الذين يمكن التعرف عليهم من خلال الشعارات الحمراء على ملابسهم، وهم يجمعون كبار السن والشباب على حد سواء، والمراهقين أيضُا في بعض الحالات، ويصفونهم أمام الجدار، ويضحك ميرابو العقيل وهو يجبرهم على الهتاف بشعارات مؤيدة للنظام: “من هو رئيسكم؟” فيجيب الرجال في انسجام: “بشار الأسد!” ثم تُطفأ الكاميرات ويُعدم المعتقلون.

كانت دير الزور المعركة الأخيرة لخزام؛ إذ كشفت مصادر مختلفة أن قناصًا من لواء حمزة بن عبد المطلب قد أطلق عليه النار على مستوى الرأس في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2012 أثناء القتال في دير الزور، وقد احتفظ مسؤولو النظام بجثته في المشرحة وأجلوا الإعلان عن وفاته لمدة خمسة أيام لتتزامن مع ذكرى اندلاع حرب أكتوبر عام 1973، ليصنعوا منه أسطورة، ووفقًا لرواية أخرى؛ أصيب خزام برصاصة قناص، ونُقل إلى مستشفى عسكري في دمشق وتوفي هناك.

اجتاح خزام أرجاء سوريا بطرق تذكرنا بشخصية ماكسيميليان أوي، ضابط قوات الأمن الخاصة الذي يلعب دور بطل رواية جوناثان ليتيل التي بعنوان “ذا كايندلي وانز The Kindly Ones”، (وبالصدفة؛ كان ليتل في حمص عندما شن النظام هجومه وكتب تقريراً قوياً عن الحصار والعنف).

وكان لإرث خزام من العنف الطائفي تأثير عميق على مسار الصراع السوري؛ فقد ارتكب مجازر في الغوطة وحمص ودير الزور لمعاقبة الجماعات المتمردة، انتقامًا من إخفاقات النظام العسكرية، وبالتالي قدم مساهمة كبيرة في إستراتيجية النظام المتعمدة لتقوية الطائفية ضد السنة.

وعلى الرغم من الطبيعة العلمانية الرسمية لنظام الأسد، فإن الديانة العلوية، وهي عبارة عن مؤسسة تشمل علم الأخرويات وعلم الإلهيات، وتمثّل تجربة جماعية وشخصية، كانت مصدر إلهام لعدد من المشايخ المحاربين مثل خزام، وكل هذا ساهم في جعل القتل الجماعي أمرًا طبيعيًّا بالنسبة لهم من خلال تهميش السنة وتبرير الإبادة.

وبهذه الطريقة؛ لم يكن شيوخ المحاربين العلويين، مثل خزام، مختلفين عن غيرهم ممن قتلوا وأجرموا باسم الدين “بحجة أنهم كانوا أعضاء من فئة عليا تم اختيارهم لمهمة خاصة، مبرّرين أن هذا التفوق وهذه المهمة يعود لانتمائهم للمؤسسات الدينية، أو أوامر أو طوائف عرقية أو إثنية”.

بعد وفاته، نُقل جثمان خزام بالطائرة العسكرية من دمشق إلى مطار اللاذقية، وصولًا إلى القرداحة؛ حيث تدفقت حشود ضخمة إلى الشوارع لحضور جنازته الرسمية، وسط زغاريط النساء وتحية وقوف من الحرس الجمهوري في مشهد أعده إعلام النظام بعناية.

في جنازته؛ قال شقيقه فواز وهو شيخ علوي أيضًا: “لا نشعر سوى بالفخر والشرف والكرم السماوي في استشهاد شقيقنا الحبيب علي، لأنه كرمنا بالتضحية بحياته”، وكان شاهد قبره الرخامي بسيطًا وعليه صورة شهيرة له وهو يحدق في عدسة الكاميرا بنظرة ثاقبة، ووبعد وفاته شرع النظام في تقديسه من خلال تكريمه في احتفال أقيم في مكتبة الأسد.

وأنتجت قناة سوريا التلفزيونية الموالية للنظام فيلمًا وثائقيًّا في سيرة تقديسية عن خزام بعنوان “أسرار الصمود”، والذي عمل على تعزيز أسطورة خزام من خلال تقديس ذكراه، وفي هذا الفيلم؛ كانت عائلته وأصدقاؤه يرددون شعارات البعثيين والمؤيدين للأسد تمجيدًا “لوطنيته” و”كفاحه ضد الإرهاب”، بينما تم تصوير ابنه حيدر جالسًا في غرفة المعيشة بقبعة والده العسكرية وسلاحه الأوتوماتيكي بين يديه.

وبالإضافة إلى ذلك؛ صُورت ابنته بتول وهي تبكي على قبره وتتذكر كم كان أبًا عظيمًا؛ حتى إن والدة خزام المسنة ظهرت أمام الكاميرات لتمجد فضائل ابنها وإخلاصه، ولم تظهر أي إشارات طائفية، ولم تُستخدم كلمة “علوي” في أي مقطع من الفيلم المصمم بعناية، والذي كان بمثابة دعوة من النظام لمواصلة تأمين ولاء المجتمع العلوي.

لا تُعدُّ قصة خزام فريدة من نوعها؛ فهي تمثّل مجموعة فرعية من الشيوخ العلويين الذين لم يدعموا النظام في عام 2011 فحسب، بل حملوا السلاح أيضًا واحتشدوا لقمع الانتفاضة، فلقد دفعهم قلقهم كزعماء للأقليات الدينية إلى ارتكاب أعمال عنف ربما اعتقدوا أنها كانت نوعًا من الدفاع عن النفس، ووسيلة لمنع تكرر هذا العنف ضد طائفتهم في المستقبل.

وتحوّل هذا العنف الاستباقي أو الوقائي إلى نبوءة ذاتية التحقق؛ مما أدى في الواقع إلى تطرف العديد من الضحايا ومجتمعاتهم، لينتهى الأمر بنشوب أعمال عنف انتقامية، وبعد مرور 11 عامًا من الصراع، أصبح مدى فشل هذا النهج واضح للجميع: إذ لم يكن هناك أي منتصر من أي طائفة.

المصدر: نيو لاينز