للإنسان أن يثمل في حشد الأمكنة، أن يذوب في مواطن العيش، ولكنه أبدًا لن ينسى ما كانه، ومن أين جاء، حيث الضحكات العذرية الأولى، والاشتباكات الورقية الهشّة بين الحقيقة والخيال في دفء العطفات المختبئة بين الشوارع، والحجلة العمياء الوئيدة نحو مستقبل غامض، فمن المستحيل أن يتخلّص الإنسان من ماضيه، خصوصًا المتعلق بنشأته.

يمكن أن يزيحه أو يدفنه بين الحوادث في عمق اللاوعي، إنما ستأتي عليه واقعة معينة تردّه إلى نقطة الصفر، وتلفظ كل الصور والذكريات على السطح، كما حدث مع المخرج كينيث براناه، وهو يكتب فيلمه الأخير والأكثر ذاتية في مسيرته “بلفاست” (Belfast)، متحفِّزًا بالحدود القهرية التي فرضتها الجائحة، تحت حظر التجوال والإجراءات الاحترازية.

صنعت الظروف مقاربة طبيعية بين الحاضر المعاش والتاريخ الذي يقع -بالنسبة إلى المخرج- في منطقة شديدة الخصوصية، وهذا ما دفعه للكتابة في المقام الأول، لأن الكتابة حول نفسه تتعرّض لجانبَين: الحاضر والتاريخ، كمقاربة بين الكفّتَين في مناطق معيّنة، فالحظر الذي فرضته الجائحة أثار وتيرة معيّنة من الذكريات حول حظر التجوال في مدينة بلفاست بأيرلندا، موطن طفولته ومعقل ذكرياته.

سمة الأفلام الذاتية أنها تمنح المُشاهد وجهة نظر واحدة، وتعرض الأحداث من منظور شديد الخصوصية لصانعه، بيد أن كينيث حاول أن يخلق بطلًا أكثر ديناميكية ومرونة، فآثر أن تقع الأحداث من منظور طفل، وهذا يكسبها بريقًا مختلفًا حتى مع جدّية الأحداث، ويمنح الفيلم قدرة الانفلات من المساحة الأكثر صرامة إلى منطقة أخرى أشد براءة.

هذا لأن رؤية العالم مقتصرة على عين بطله الصغير، التي تروي في حدود بصيرتها الساذجة، وتذكّرنا بتجارب سينمائية استخدمت التقنية السردية نفسها تقريبًا في تأسيس عوالمها، أشهرها الفيلم الفرنسي “400 ضربة” لرائد الموجة الفرنسية فرانسوا تروفو، وفيلم Kes للمخرج الإنجليزي العظيم كين لوتش، وفيلم Ratcatcher لمخرجته الإنجليزية لين رامزي.

وجميع هذه الأفلام طوع شخصية الطفل كنواة مركزية لعوالمه، وجميعها تعرض المجتمع من خلال رؤية طفل تكشف العالم بأمانة ووضوح كافيَين للمشاهد، حتى يتسنّى له فرصة الملاحظة بشكل محايد.

الأبيض والأسود

ثمة امتياز داخل شرائط الفيلم الأبيض والأسود، تمَّ تمريره إلى تقنية الديجيتال، امتياز محصور داخل ذلك المزاج اللوني، وهو القدرة على الإيغال في التاريخ، وإعادة إحيائه مجددًا، فالإطار الأبيض والأسود يرتبط بالوعي الجمعي ارتباطًا وثيقًا، كاستهلال خرجت منه السينما كفنٍّ بصري، وعليه يتّصل التاريخ بالذاكرة الجمعية كخبرة بصرية تكوّنت في صدر الجيل المؤسِّس للسينما، ومرّرتها الأجيال حتى يومنا هذا، مع انتشار التقنيات التكنولوجية الحديثة بطريقة تُخرج السينما من واقعها.

ظلَّ هذا المزاج اللوني واقعًا مضطربًا، يستخدمه المخرجون ليس فقط لتحرير التاريخ من طبيعته الراكدة، واستقصائه في حيّز فني، بل لتحرير الذات هي الأخرى، كجزء من التاريخ، يبوح بتفاصيل غامضة، ويعرض وجهة نظر استثنائية.

اُستخدم هذا المزاج اللوني في الكثير من الأفلام المهمّة في الفترة الأخيرة، وهذا يمكن أن يدفع جمعية النقّاد إلى تصنيف أفلام الأبيض والأسود المعاصرة، ودمجها مع البنية التاريخية للقصص حتى أصبحت جزءًا منه.

في العام الماضي صنع ديفيد فينشر فيلمه Mank، وقبله صنع ألفونسو كوارون فيلمه الأجمل Roma، وفي العام نفسه صنع المخرج بافل بافليكوفسكي فيلمه الأفضل Cold War، وكلها تجتمع في كيفية استدعاء الشاعرية التاريخية، وتكثيف اللحظة الذاتية كما في فيلم “بلفاست”.

عينا طفل

تدور أحداث الفيلم في الـ 15 من أغسطس/ آب 1969، حول طفل صغير يُدعى بادي (Buddy) (الممثل جود هيل)، يعيش هو وعائلته في مدينة بلفاست داخل أيرلندا الشمالية في زمن اندلاع العنف السياسي الطائفي ضد الكاثوليك.

يتقصّى الفيلم حياة الطفل في ظلّ العنف والتهديد اللذين يغذّيان الفصل الاجتماعي والمكاني داخل المدينة، ومدى تأثير هذا الفصل على الحياة الاجتماعية في بلفاست، وعلى النقيض لا تطرأ الكثير من التغيُّرات على أسلوب حياة الطفل ذاتها، ككيان مستقلّ عن حياة الكبار المعقّدة، يمارس وجوده في جوف الأحياء المنغلقة على نفسها، بيد أن موجات الشغب أثّرت بشكل كبير على أسلوب حياة الأسرة ككلّ، خصوصًا على حياة الأم والأب ورؤيتهما للمستقبل.

يرصد كينيث الأحداث من عين طفل، يركّز كاميراته في أغلب الأحيان على الأشياء التي يتطلّع إليها، كموضع الاهتمام الأول، وبعد ذلك يأتي العالم بشكله الطبيعي ومشاكله المعقّدة في الخلفية، كأشياء موجودة على استحياء من وراء حجاب.

فالكاميرا تشتبكُ مع مشكلات الطفل الهامشية الساذجة، وتمنحها المساحة الأكبر على الشاشة، ليعطينا انطباعًا عن الحياة بشكل عام في تلك الحقبة، من خلال أفعال الطفل وطريقة تعاطيه مع المجتمع حوله، ومحاولاته للاستمتاع بأكبر قدر ممكن من اليومي، عن طريق مغامراته البلهاء التي يتورّط من خلالها في مشكلات بلهاء أيضًا: غرامياته الطفولية، وسرقاته لقطع من الحلوى، ولهوه في الشوارع، وحبّه للسينما واندهاشه بها.

رغبَ المخرج في إظهار العنف على استحياء، في الأصل كانت الحياة السعيدة، وبعدها بدأت الأمور بالتعقيد، فنجدُ أن لقطات العنف والمشاجرات، سواء في المظاهرات التخريبية أو على المستوى الأسري، كانت مجرد لقطات عرضية، وُجدت لربط الحدث التاريخي بالقصة في الأساس، ولم يتمَّ التأسيس لها على الإطلاق، فخرجت فجأة وتلاشت فجأة دون إشارات مسبقة.

لذلك لم يشعر المشاهد بالخطر المحدق به، لأنه ينمو على أجساد قاطني بلفاست بهدوء تامّ، من دون صخب، ويتضخّم مع مرور الوقت، عكس الواقعة الحقيقية التي كانت واحدة من أعنف الاشتباكات في أيرلندا الشمالية، ولكن الجانب الطفولي يطغى على القصة، لذلك لا يبدو أي شيء في خطر، فالمشاهد يتوحّد مع قصة الطفل ذاته ومغامراته، ويبتعد عن الواقع التاريخي، وهو المطلوب بشكل أو بآخر.

فكينيث لا يريد رصد واقعة تاريخية، بقدر ما يودّ حكي قصته وقصة الحي الذي يعيش فيه، أما الحدث التاريخي فهو جزء من الحدث العامّ، ولا يمكن فصله عن الحكي، يزجّ به كينيث في طبقة أخرى، طبقة تبدو غير مرئية في كثير من الأحيان، ولكنها موجودة، وتأثيرها حاضر على الأسرة وعلى طريقة الحياة نفسها.

لذلك تبدو السردية كعملية إبداعية مؤلَّفة من عدة طبقات، الطبقة الأولى، وهي نواة الحكاية، هي الطفل الصغير ومغامراته اللطيفة؛ الطبقة الثانية هي الأسرة، وتكمن قوة تلك الطبقة في أنها تشمل الطبقة الأولى بشيء من الجدّية، ويظهر عليها التأثير الحقيقي للخطر؛ ثم الطبقة الثالثة، وهي حي بلفاست نفسه ومدى تفاعله وترابطه، وكيف يشمل الطبقتَين وينغلق عليهما بشكل يخلق بيئة داخلية صالحة للعيش لها ثيمات ومظاهر معيّنة، وعبر هذا التقسيم نجحَ كينيث براناه في رصد طبقته الاجتماعية وبيئته التي ترعرع فيها.

العمومية

فضّل المخرج أن تكون الأسماء عمومية، فالأب والأم والجد والجدة مجرد رموز أبوية، يملكون هوية الرمز العمومي ليس الاسم الخصوصي، وهذا يفقدُ بعض الشخصيات الرئيسية قيمتها الفعّالة في المجتمع، بمنطق أن الاسم يعطي قيمة مضاعفة لصاحبه ويميّزه عن غيره، ويخصّه بصفات معيّنة تحدد موضعه في المجتمع، وهذا يخالف البنية التاريخية ذاتها التي يحيط بها الفيلم نفسه.

ولكن على النقيض، هذه العمومية تمنح الشخصيات مساحة أكبر للتفاعل مع الجمهور، يعطيها القدرة على الانفراج بشكل أكبر لاكتساب معاني إنسانية أكثر، وبنى رمزية أشمل من الشخصيات المحدَّدة باسم معيّن، بحيث تمسُّ أكبر شريحة ممكنة من المشاهدين.

ولذلك النوع من العمومية غرض آخر، هو منح عالم الطفل أهمية أكبر وتركيز أعلى، منصرفًا بنسبة كبيرة عن عالم الكبار الشمولي الذي يتّسع لكل المشكلات الممكنة، ومن خلال هذا نرى الأب (الممثل جيمى دورنان) والأم (الممثلة كاترينا بالف) في مشاحنات حول مستقبل الأسرة، ونلاحظ أيضًا حضور الطفل الصغير في كل المشاهد تقريبًا، سواء إن كان يستمع من خلف جدار حاجز، أو موجودًا في خضمّ المناقشة ذاتها، ليمثّل وجهة النظر الساذجة البريئة التي تتبخّر ببعض الحلوى أو تذكرة سينما.

ركّز كينيث براناه في فيلمه على العائلة بمعناها المتحقِّق، فأعطى مساحة كبيرة للجدّ (الممثل كيران هايندز) والجدة (الممثلة العظيمة جودي دينش)، وصنع منهما نموذجًا للارتباط بالمكان كموطن، فهما لم يعرفا سوى هذا المكان، ولم يألفا غيره، بالنسبة إليهما العالم الخارجي غير موجود، مجرد كذبة تحتاج من يصدقها.

بيد أن الحقيقة الوحيدة المؤكدة هي ما تحت أقدامهما، هي الحب الذي يمنحانه للجميع في هذه الأرض، هذا كان واضحًا في الترابط الاجتماعي الذي يتّسم به الحي الذي يعيشان فيه، فالجدة تعرف كل اسم يمكث خلف تلك الأبواب المغلقة، تعرف كل عطفة وكل انكسارة في شوارع ذلك الحي، اليقين الذي تواجه به الجدة العالم هو ما بقيَ لها من الحياة، إذا تخلّت عنه ستفقد حقيقتها، أما بالنسبة إلى الأسرة فهم شباب يستطيعون أن يخلقوا يقينًا آخر لأماكن أخرى، فهم يملكون الوقت الكافي لهذا، وبالنسبة إليها هي التي بلغت أرذل العمر، الكارثة الحقيقية في الحركة لا في الثبات.

التصوير السينمائي

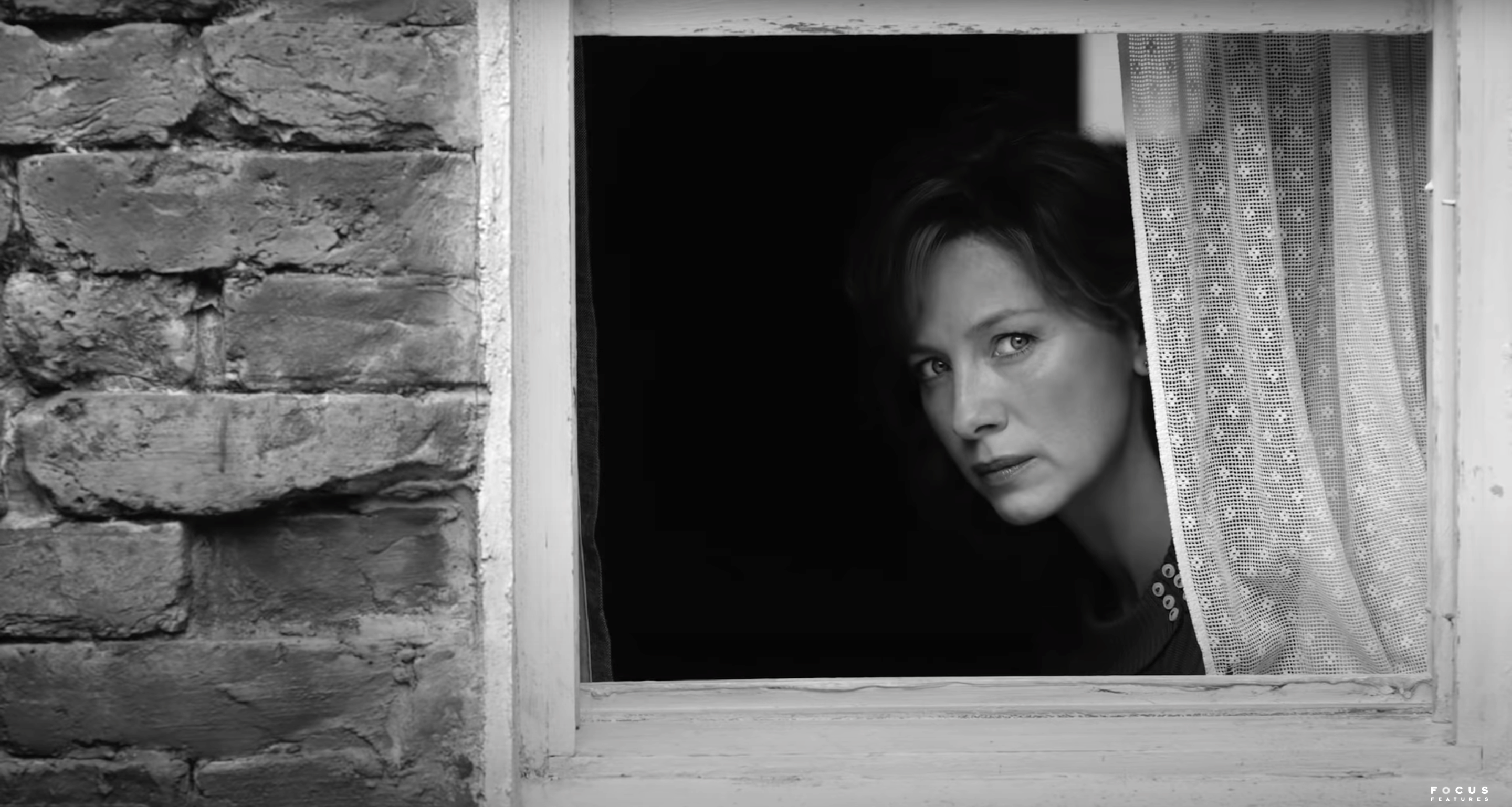

ربما ما ميّز هذا الفيلم هو تكويناته على مستوى التصوير السينمائي، فالسينماتوغرافي يشبه إلى حدٍّ كبير الفوتوغرافي في البناء والتكوين إذا أوقفنا ديناميكية الحدث. حيث لجأ مدير التصوير اليوناني والمصوِّر السينمائي في الفيلم، هارس زامبرلوكوس، إلى التأطير والعزل في الكثير من المشاهد، هناك العديد من اللقطات المصوَّرة من وراء حاجب أو حاجز، أو المأخوذة داخل إطار معيّن مثل الباب أو الشبّاك أو القضبان وهكذا، وهذا الأسلوب السينمائي ربما كان غرضه التأصيل لفكرة المحبس، وأن على الأسرة عاجلًا أم آجلًا أن تغادر المدينة، وتنظر إلى الأمام نحو المستقبل.

أخرج كينيث العديد من المشاهد المميزة بصريًّا بفضل مهارة زامبرلوكوس في اقتناص الموقف، وتطويع الإضاءة لصالحه، فأعمال الكاميرا داخل المواقع كان مدهشًا وسلسًا إلى حدٍّ كبير، خصوصًا اللقطات المأخوذة حينما كانوا يشاهدون فيلمًا في السينما، ومشهد النهاية المؤثر جدًّا بفضل الاختيار الحكيم للأدوات والأداء الاستثنائي للممثلة العظيمة جودي دينش، بجانب رصد المشاعر عبر الكثير من اللقطات القريبة واختيار مواضع الكاميرا بعناية، لتناسب الموقف وتعطيه بُعدًا نفسيًّا وجسديًّا يرفع من النسق والإيقاع.