يعد نموذجا سوريا والعراق من أبرز النماذج الكاشفة عن أن أزمة القمح في الوطن العربي هي أزمة سياسات وإدارة في المقام الأول، بعيدًا عن إلقاء الكرة بكامل استدارتها داخل ملعب البيئة والظروف المناخية وخصائص التربة، فرغم الظروف المشابهة لكلا البلدين، حيث الاضطرابات الأمنية والسياسية والاقتصادية، لكنهما يسيران في طريقين متناقضين.

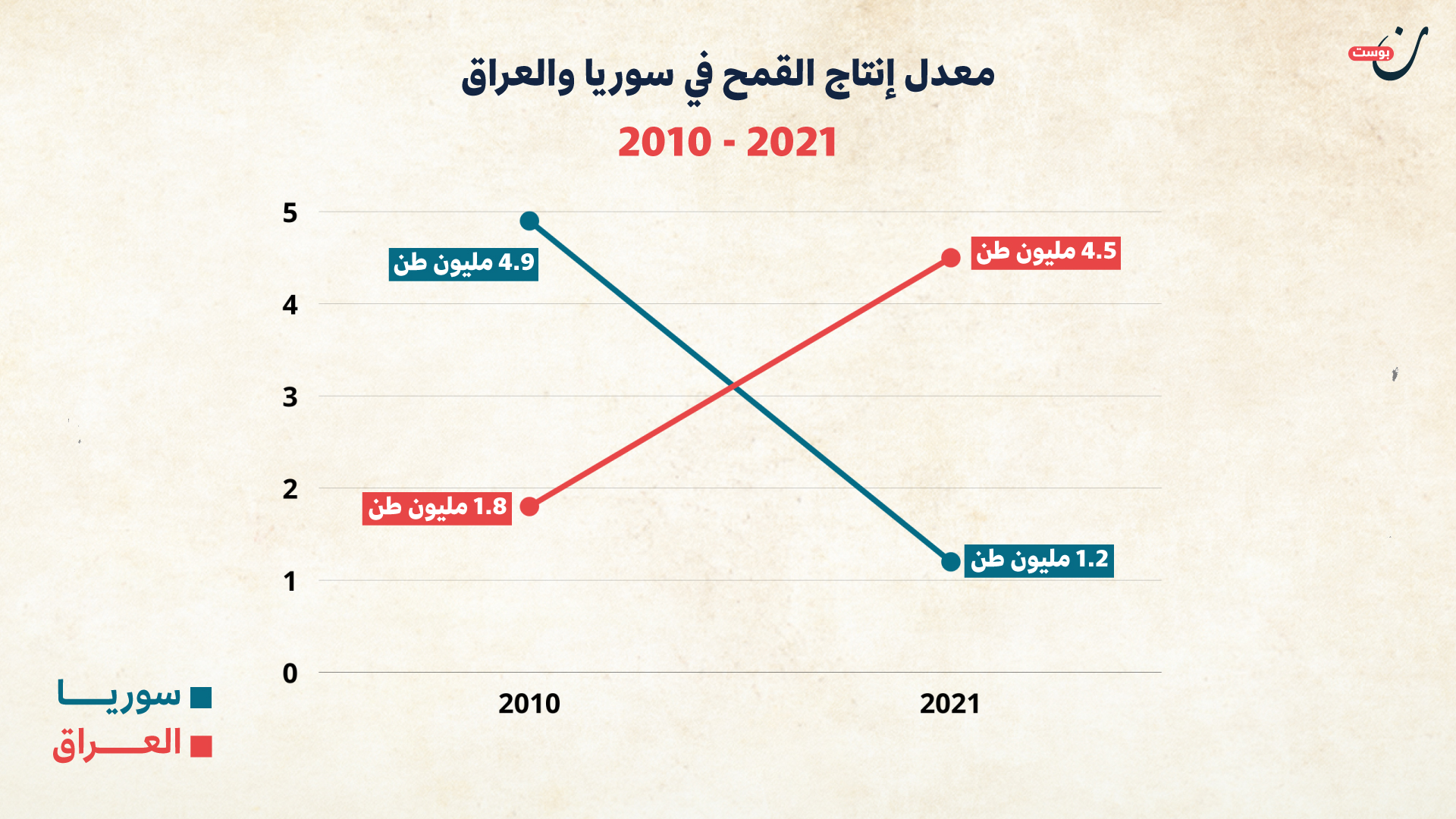

سوريا التي حققت الاكتفاء الذاتي في 2006 و2007 بمعدل إنتاج بلغ 4.9 مليون طن، كأول دولة عربية تؤمن سلتها الغذائية، يتقلص إنتاجها اليوم ليصل إلى 1.2 مليون طن، بتراجع أكثر من 70% من حجم إنتاجها السابق، وهو الأدنى منذ 29 عامًا بحسب الأمم المتحدة، مقارنة بالعراق الذي قفز بإنتاجه عام 2020 إلى 4.5 مليون طن محققًا الاكتفاء الذاتي من السلعة الإستراتيجية الأهم للعام الثالث على التوالي، مقارنة بما كان عليه قبل 4 سنوات فقط، حين لم يتجاوز إنتاجه حاجز المليوني طن بقليل.

نجاح العراق في الهروب من فخ الارتهان الخارجي إزاء السلعة التي تشكل ضلع الأمن الغذائي العالمي، قياسًا بتخلي سوريا عن ريادتها في الاكتفاء الذاتي منها، يثير الكثير من التساؤلات عن إستراتيجية البلدين في التعامل مع تلك السلعة التي تتحول بين الحين والآخر لسلاح حرب وأداة هيمنة ونفوذ يضع استقلالية البلاد على المحك.

العراق: اكتفاء ذاتي للعام الثالث على التوالي

في 25 يونيو/حزيران 2021 أعلن وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، أن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من القمح للعالم الثالث على التوالي بمعدل إنتاج بلغ 4 ملايين طن، فيما توقع زيادة معدلات الإنتاج خلال السنوات القادمة في ضوء السياسة الزراعية التي تتبناها الدولة لتأمين مستقبلها الغذائي.

ورغم تراجع الإنتاج هذا العام عما كان عليه في السنوات السابقة، فإن الأمور تعتبر في وضعيتها الآمنة، فقد بلغ الإنتاج في 2020 نحو 4 ملايين و539 ألف طن، مقارنة بـ4 ملايين و750 ألف طن في 2019، فيما تحتاج البلاد إلى 4 ملايين و200 ألف طن سنويا لتأمين احتياجاتها.

وتستورد بغداد قرابة مليون طن من القمح سنويًا، ليس من قبيل سد العجز قدر ما هو لتحسين جودة المنتج لديها، ليتم خلط القمح المستورد ذي الجودة المرتفعة بالمحصول المحلي الذي لا تتوافر فيها مادة الجلوتين بالنسبة المطلوبة، ما ينعكس بالطبع على قيمته الغذائية.

ويعد 2019 هو العام الأول الذي يحقق فيه العراق اكتفائه الذاتي من القمح، حينها وصف وزير الزراعة آنذاك صالح الحسني هذه الخطوة بـ”الإنجاز الكبير” الذي يحدث لأول مرة في تاريخ البلاد، علمًا بأن الإنتاج في العام الذي سبقه (2018) سجل مليوني طن، متراجعًا عن 2017 بقرابة مليون طن.

لم يكن القمح السلعة الوحيدة التي حقق فيها العراق الاكتفاء الذاتي، إذ استطاعت بلاد الرافدين تحقيق الاكتفاء في نحو 25 محصولًا زراعيًا، بجانب 4 منتجات حيوانية، فضلًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الإسمنت، في ظل سياسة تتبناها الحكومة لدعم المنتجات والمحاصيل المحلية.

مشروع وطني

تبنت الحكومة العراقية في 2010 مشروعًا وطنيًا لتنمية زراعة القمح بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول في غضون أقل من 10 سنوات، واعتمد المشروع على البرامج المقدمة والمنفذة معًا من وزارة الزراعة التي راعت أحدث سبل الزراعة في العالم قياسًا بظروف البيئة العراقية.

سعى المشروع لتوفير احتياجات المواطنين من الغذاء من خلال الإنتاج المحلي وتقليل معدلات الاستيراد لأدنى مستوياتها، وذلك تحقيقًا لهدفين: الأول توفير كلفة الاستيراد التي تكلف البلاد عشرات المليارات الدولارية سنويًا، والثاني الاستقلال الغذائي بما يجنب العراقيين الوضعية الحرجة إبان فترة الأزمات كما حدث في 2008 وما قبلها.

اعتمدت الخطة على بعض المحاور الرئيسية، أبرزها الاعتماد على إنتاج بذور مقاومة للملوحة والجفاف، وذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض، بجانب تقديم كل سبل الدعم للمزارعين وتذليل العقبات أمامهم، بدءًا من اختيار التقاوي ووصولًا إلى بيع المحصول للحكومة مرورًا بدعم أسعار السماد والمحروقات وخلافه.

المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، أشار إلى أن الخطة الزراعية لإنتاج القمح والشعير تستهدف زراعة 16 مليون دونم (4 ملايين هكتار) بمعدل إنتاج من 5.5 إلى 6 ملايين طن، منوهًا أنه لأجل ذلك لا بد على الدولة من السيطرة على المنافذ الحدودية والجمارك ومنع استيراد المنتجات التي لها مثيل محلي.

وتبلغ المساحة المزروعة في العراق 48 مليون دونم، بنسبة 27% من مساحة البلاد الإجمالية، غير أن المستغل منها فقط 32 مليون دونم، فيما تتبنى الدولة إستراتيجية “التبوير” بمعنى زراعة الأرض موسم وتركها موسم آخر دون زراعة لاستعادة قوتها وعافيتها وعدم تجريف خصوبتها في سنوات معدودة، وعليه يمكن القول إن المساحة المزروعة فعلًا لا تتجاوز 25% من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة.

ويمثل القمح والشعير 96% من إجمالي الحبوب المزروعة، وتتصدر المنطقة الشمالية: نينوى والسليمانية وكركوك، قائمة المناطق الأكثر زراعة للقمح، حيث الأمطار الغزيرة هناك، ويشكل إنتاج تلك المنطقة نحو 70% من إجمالي إنتاج القمح في البلاد.

وتعد المنطقة الشمالية الأعلى إنتاجًا من المحصول لعدة أسباب أبرزها زيادة الأرض المخصصة لزراعة القمح وطبيعة نظام الزراعة ونظام نير ونير (التبوير)، وانعدام الملوحة وملاءمة التربة واقتصادية التكاليف لعدم الحاجة إلى تقسيم الحقل وفتح السواقي وتكاليف الري كما في الوسط والجنوب.

المياه والحرائق.. أبرز التحديات

يعد شح المياه التحدي الأكبر أمام العراقيين للاحتفاظ باكتفائهم الذاتي من القمح، فقد أدى النقص في هذا المورد الحيوي إلى لجوء الحكومة لتقليص المساحة المزروعة، التي وصلت في بعض الأحيان إلى نصف إجمالي المساحة، كما حدث في موسم 2018/2019 حسبما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول حكومي عراقي، بجانب التقليل قدر الإمكان من زراعة المحاصيل الصيفية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.

في سبتمبر/أيلول 2018 كشف تحقيق استقصائي للوكالة الإنجليزية عن تحول مدينة نينوى العراقية (شمال) وهي التي كانت توصف بسلة خبز وغذاء العراق، إلى أرض جدباء بسبب الجفاف وشح المياه، وهو الخطر الذي يهدد مستقبل الأمن الغذائي في البلاد، ما دفع القائمين على أمور الزراعة للبحث عن نوعيات من البذور تتحمل الجفاف والملوحة، بجانب استخدام تقنيات ري متطورة توفر قرابة 40% من المياه كما أشار وزير الزراعة العراقي مؤخرًا.

بجانب ندرة المياه، تأتي الحرائق كأحد التحديات البارزة التي تهدد منظومة القمح في العراق، حيث تواجه المحاصيل الزراعية الإستراتيجية الحبوبية في البلاد موجات حرائق عارمة كل عام، تلتهم آلاف الدونمات وتسفر عن خسائر فادحة تؤثر في النهاية على حصة المواطن من الإنتاج الكلي.

وتعد الحرائق التي وقعت في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2020 وأطاحت بمساحات شاسعة من القمح إحدى الدلائل الفجة على هذا التحدي الخطير، اللافت للنظر أن تلك الحرائق وقعت بعد إعلان وزارة الزراعة العراقية اكتفاء البلاد ذاتيًا من القمح، وهو ما أثار الشكوك عن أسبابها والجهات التي تقف خلفها.

حينها اتهم عدد من النواب العراقيين بعض الجهات الخارجية بالوقوف خلف تلك الجرائم بهدف إبقاء العراق معتمدًا على الاستيراد في حاجاته الغذائية، فيما اتهم المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، جهات وصفها بـ”الإرهابية”، إضافة إلى أياد نعتها بـ”الخبيثة”، تهدف لمنع البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتًا في تصريحاته لـ”الجزيرة” أن العراق وعلى مدى السنوات الماضية كان سوقًا كبيرًا لمنتجات دول الجوار التي لا يحلو لها أن تراه اليوم مكتفيًا بما يهدد مصالحها الاستيرادية على حد قوله.

سوريا.. من الاكتفاء للاستجداء

على النقيض تمامًا يأتي النموذج السوري، حيث الانحدار من أول دولة عربية تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح بل وتصدر الفائض للخارج إلى أخرى تستورد نصف احتياجها السنوي، وترهن قرارها السياسي والسيادي للدول المصدرة وعلى رأسها روسيا التي تهيمن على النظام سياسيًا وعسكريًا.

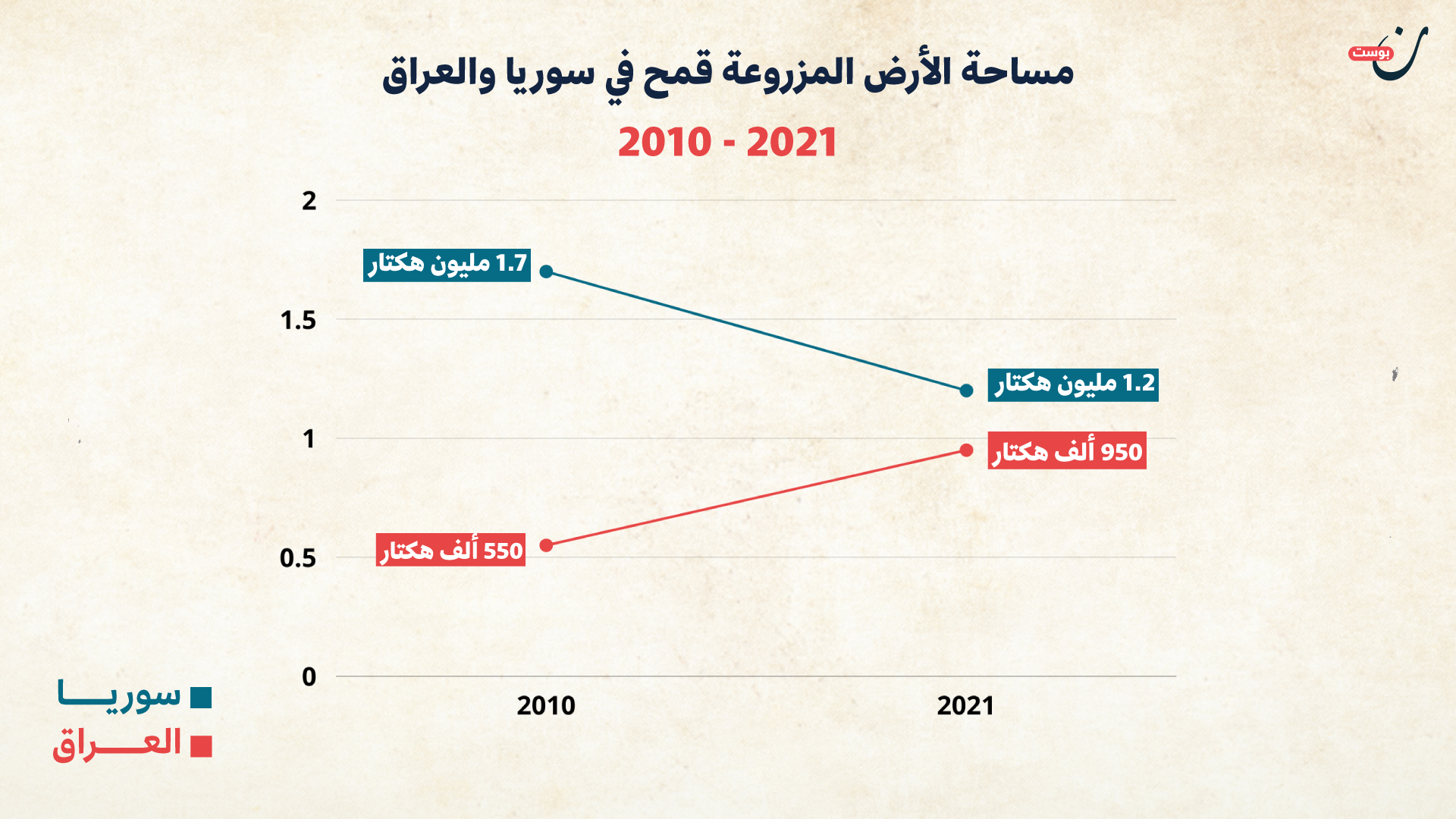

قبل الربيع العربي في 2011 كانت مساحة الأرض المزروعة بالقمح في سوريا 1.7 مليون هكتار، وكان متوسط الإنتاج يتجاوز 4 ملايين طن، تستهلك منه نحو 2.5 مليون طن، وتصدر نحو 1.5 مليون طن للخارج، فيما كانت تحتفظ الدولة بمخزون إستراتيجي يكفيها لمدة عامين مستقبليين.

وعلى مدار عقدين كاملين خلال فترتي التسعينيات والعقد الأول من الألفية الجديدة، حافظت سوريا على مساحة الأرض المزروعة قمحًا دون إخلال أو نقص، متأرجحة بين 1.6 و1.7 مليون هكتار، كما أبقت على معدلات الإنتاج في وضعيتها الآمنة، وكانت السياسة الزراعية السورية وقتها نموذجًا ملهمًا للكثير من البلدان العربية التي كانت تعاني من الفجوة الكبيرة بين إنتاجها من القمح واستهلاكها المتزايد.

لكن مع العام الأول من الثورة السورية، واتباع نظام الأسد سياسة الأرض المحروقة في التعامل مع المعارضة والثوار، اضطرت البلاد لفتح بابها لاستيراد القمح لأول مرة في تاريخها، بعدما خرجت أكثر من نصف المناطق الزراعية في الشمال والجنوب من خريطة الإنتاج بسبب الحرب والاضطرابات وتهجير المزارعين في مجزرة للأراضي الزراعية هي الكبرى منذ ستينيات القرن الماضي.

وبقدوم عام 2020 تقلصت مساحة الأرض المخصصة لزراعة المحصول الأهم إستراتيجيًا من 1.7 مليون في 2011 إلى 1.2 مليون هكتار، فيما تعرضت خريطة الإنتاج لموجات قاسية من الضربات أبرزها جفاف 2014 الذي أودى بالإنتاج إلى ما دون مليون طن، وظلت تبعاته حتى العام الحاليّ.

من الاهتمام للتجاهل

كان ملف القمح على رأس أولويات الحكومة السورية خلال العقدين السابقين للثورة، إذ جيشت مراكز الأبحاث العلمية والهيئات الزراعية وأقسام الهندسة الوراثية في الجامعات والهيئات الإقليمية والدولية على تطوير أنواع مختلفة من البذور القادرة على الإنتاج العالي رغم قلة المياه.

تزامن ذلك مع إستراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير معامل الأسمدة والاستفادة من ثروات الفوسفات السوري الذي يعتبر الأعلى جودة على المستوى العالمي، هذا بجانب تقديم محفزات قوية للمزارعين لدعم إنتاجهم، كمنحهم قروض قليلة الفائدة بتسهيلات كبيرة بجانب توفير المستلزمات الضرورية للزراعة.

لكن الآونة الأخيرة سقط المزارع من حسابات النظام السوري الحاليّ، فتوقفت القروض البنكية الداعمة وزادت الأسعار بصورة جنونية، هذا بخلاف الفجوة الكبيرة بين سعر القمح محليًا الذي يشتريه النظام وسعره العالمي، ما يدفع الكثير من التجار إلى بيع المحصول لبعض الدول المجاورة، في محاولة للاستفادة من فرق السعر، بما يؤثر بالطبع على حصة المواطن من الطحين سنويًا.

سياسة الأرض المحروقة

شهدت الأراضي الزراعية في البلاد موجة حرائق غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، من أبرزها تلك التي تعرض لها سهل الغاب بريف حماة الشمالي، وأسفرت عن خسائر قدرت بمليار و65 مليون ليرة سورية، أي ما يزيد على 1.8 مليون دولار، بجانب الحرائق التي التهمت قرابة 200 هكتار في محافظة إدلب.

الحرائق امتدت لتلتهم محصول القمح في بعض المدن الرئيسية منها مدينة سلمية وسط البلاد، فضلًا عن حقول محافظتي الرقة وديرالزور، بجانب عشرات القرى المحيطة بمدينة القامشلي شمالًا، ومثيلتها في محافظة السويداء جنوبًا، وغيرها من المناطق الواقعة في الشرق.

المتابع للخريطة السورية يلاحظ أن هناك 3 أطراف رئيسية تسيطر على النصيب الأكبر من محصول القمح: الأولى “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة وتسيطر على الحسكة ودير الزور والرقة، بجانب المعارضة والحكومة السورية، حيث يتبادلان السيطرة على أرياف حلب وإدلب وشرق الفرات.

هذا النزاع على مناطق القمح أشعل سوق التجارة والبيع بين المزارعين، حيث لجأ كل طرف إلى المزايدة من خلال رفع السعر مقارنة بالسعر العالمي أو حتى السعر الرسمي للحكومة، ما أدى في النهاية إلى ظهور “سوق سوداء” للقمح، كان له صداه في تعميق الأزمة وغياب عدالة التوزيع.

وتتباين التفسيرات عن أسباب تلك الحرائق، ففريق يرجعها إلى ارتفاع درجات الحرارة وآخر إلى تنظيم الدولة “داعش” وثالث يلمح إلى أخطاء بشرية كإلقاء أعقاب السجائر بالقرب من الأراضي الزراعية أو الشظايا الخارجة من عوادم السيارات.

غير أن التفسير الأقرب الذي أكدته التقارير الدولية يشير إلى تورط الجيش السوري النظامي والقوات الروسية والإيرانية الداعمة له في تلك الجرائم، تماشيًا مع سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الأسد لتهجير المعارضة ونزوح الأهالي، فقد أشارت العديد من تلك التقارير إلى تعرض مناطق زراعية واسعة للحرق في إدلب وحماة وشرق سوريا بفعل القصف المتعمد بالبالونات الحارقة من طيران النظام على تلك المناطق التي تعد أماكن تمركز للمعارضة.

سداد فاتورة الحرب

تمثل روسيا المصدر الأساسي لسد احتياجات سوريا من القمح، فيرى البعض استيراد القمح الروسي كأحد طرق تسديد فاتورة الدعم الروسي لنظام الأسد خلال السنوات السبعة الماضية، فخلال الفترة من 2017 – 2019 أبرمت دمشق وموسكو العديد من الاتفاقيات لتوريد القمح الروسي، وتمول الحكومة السورية تلك العقود من خلال قروض من مصرف سوريا المركزي.

اللافت للنظر أنه في منتصف 2018 أعلن وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، عبد الله الغربي، إن بلاده تستورد القمح الروسي بسعر 200 دولار للطن الواحد، علمًا بأن سعره العالمي يقل عن هذا الرقم بنحو 3 إلى 5 دولارات، وهو التصريح الذي أثار الكثير من التساؤلات، خاصة أن مصادر استيراد القمح بأسعاره العالمية التنافسية متوافرة بسهولة في ذلك الوقت.

وعلى الجانب الغذائي فإن القمح السوري يتفوق بشكل كبير على نظيره الروسي من حيث الجودة والبذرة والقيمة الغذائية، إذ يتمتع بخصائص لا تتوافر في القمح المستورد خارجيًا، وهو ما يؤكد ما ذهب إليه البعض بأن المليارات التي يدفعها الأسد لإنعاش خزائن موسكو، تحت شعار سد العجز من القمح، ما هي إلا تسديد لفواتير الحرب والدعم المطلق له وثمنًا لبقائه فوق كرسيه حتى اليوم.

تحاول الحكومة السورية خلال العامين الماضيين تحفيز المزارعين لديها لتحسين معدلات الإنتاج مرة أخرى، وذلك عبر حزم من الدعم للبذور والسماد والوقود، لكن الخسائر التي تكبدتها الأرض الزراعية طيلة العقد الماضي وتهجير معظم الفلاحين وفقدان الثقة في نوايا النظام بصفة عامة حال دون تحقيق الهدف المنشود، لتظل سوريا أسيرة القرار الروسي اقتصاديًا كما هي سياسيًا بعدما كانت في وقت من الأوقات النموذج الأكثر إشراقًا على خريطة القمح العربية.

ظروف متشابهة ولكن..

تتشابه الأجواء والظروف التي تهيمن على الساحة السورية والعراقية بصورة كبيرة، غير أن تلك الظروف التي أزاحت سوريا عن ريادتها القمحية عربيًا استطاع العراقيون الانتصار عليها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وسط تفاؤل باستمرار هذا الانتصار لسنوات قادمة.

كلا البلدان يحاول جاهدًا تحفيز المنظومة الزراعية لتحسين معدلات الإنتاج، لكنها المحاولات التي تصطدم بتحديات وعقبات تتباين من دولة لأخرى، وتشكل في المجمل قدرة كل منهما على تحقيق الهدف المنشود والتخلص تدريجيًا من ربقة الارتهان القمحي خارجيًا.

ربما يتميز العراق بمشروعه الوطني الذي أطلقه في 2010، هذا المشروع الذي استهدف التطوير رأسيًا وأفقيًا، الأول عبر زيادة القدرة الإنتاجية للمحصول وتحسين قيمته الغذائية من خلال اختيار التقاوي الجيدة وتحسين جودة السماد ومعالجة الآفات والحشرات والنهوض بمنظومة التخزين والتشوين، والثانية من خلال محاولة استصلاح المزيد من الأراضي، وقد نجح العراقيون إلى حد ما في تحقيق المسار الأول لأهدافه فيما ظل الثاني أسير تحديات (الجفاف والتبوير)، هذا المشروع ربما يفتقده السوريون رغم امتلاكهم للموارد المؤهلة لذلك.

ومما يعمق صعوبة الوضعية السورية الصعبة، خصومة النظام الحاكم لأكثر من نصف الشعب السوري، إذ ينظر لهم على أنهم أعداء، لذا كانت سياسة التهجير والنزوح المليوني للخارج، ما فرغ البلاد من عصبها الزراعي وضلعها الأقوى وهو المزارع، في بلد يعتمد في المقام الأول على عوائد الزراعة التي تشكل قوامه الاقتصادي الأبرز.

في ضوء ما سبق يمكن القول إن التفوق العراقي في إنتاج القمح نتاجًا منطقيًا لخطة منهجية ومشروع وطني تجاوز كل الصعاب، لكنه في الوقت ذاته مرهون بتحدي الاستمرارية في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها البلاد، وفي الجهة الأخرى فإن استعادة سوريا لريادتها من الاكتفاء الذاتي للقمح ليس أمرًا مستبعدًا ولا صعبًا، على المستوى الفني والزراعي، لكنه يتوقف على الإرادة السياسية ونية النظام في الخروج من عباءة الدب الروسي، وهو الأمر المستبعد في ظل الظرفية الحاليّة.