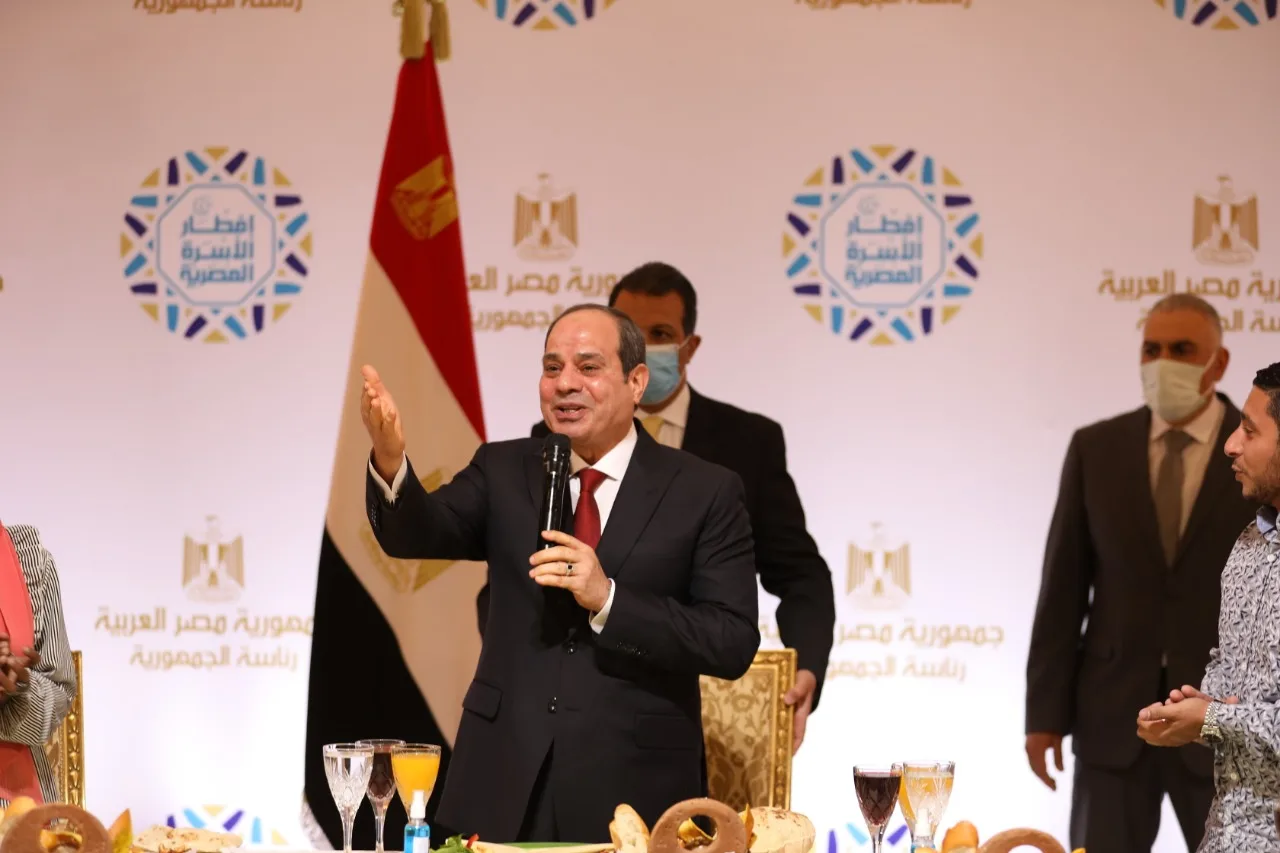

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعقد حوار وطني شامل، مكلفًا إدارة المؤتمر الوطني للشباب بإدارة حوار سياسي مع كل القوى دون استثناء، ورفع مخرجات هذا الحوار له شخصيًا، جاء ذلك خلال مشاركته في إفطار الأسرة المصرية الذي عقد الثلاثاء 26 أبريل/نيسان الحاليّ.

السيسي وخلال حفل الإفطار السنوي الذي حضره بعض المحسوبين على تيار المعارضة اليسارية، وعلى رأسهم المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي ورئيس حزب الدستور خالد داوود، كشف عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، التي تشكلت قبل سنوات كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، إلا أنها عُطِلت بعد ذلك لعدة سنوات، مع التأكيد على توسعة قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

تأتي تلك التصريحات بعد إعلان الرئيس في الثاني عشر من الشهر الحاليّ وعلى هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادي في محافظة أسوان (جنوب) عن نيته الدعوة إلى حوار سياسي، في ظل الأزمة التي تواجهها البلاد حاليًّا التي وصفها بأنها أكبر من أي حكومة أو نظام وتتطلب مشاركة كل الجهود والفئات.

وشهدت كلمات السيسي خلال حفل الأمس تغييرًا واضحًا في لغة الخطاب المستخدمة، فلأول مرة يصف السيسي الرئيس الراحل محمد مرسي بـ”الرئيس المرحوم”، حتى حديثه عن جماعة الإخوان المسلمين إذ وصفها بأنها “قوى غير جاهزة” رغم شيطنتها عبر مسلسل “الاختيار 2” الذي يذاع الآن وأثنى عليه الرئيس المصري بنفسه، لافتًا إلى أن كل ما جاء فيه حدث بالفعل.

تتعارض دعوة السيسي للحوار مع إستراتيجية حكم البلاد التي يتبعها منذ 2014 وحتى اليوم، تلك الإستراتيجية التي تقوم على غلق المجال العام وكبت الحريات وتعزيز المنهجية الأمنية في التعامل مع كل المجالات، حتى إنه في 2018 وقبل انطلاق الانتخابات الرئاسية بفترة قصيرة أكد أنه ليس سياسيًا.. فما الذي تغير؟ وما دلالات الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي؟ ولماذا في هذا التوقيت؟

مقدمات الدعوة

سبقت دعوة الرئيس المصري لحوار سياسي مجتمعي شامل بعض المقدمات التي دفعت البعض للتعبير عن تفاؤله إزاء ما هو قادم، أبرزها الإعلان عن إخلاء سبيل 41 شخصًا من المسجونين احتياطيًا في قضايا بعضها ذات خلفية سياسية في مصر، في 24 من الشهر الحاليّ.

هذا بجانب الحديث عن إعداد قوائم أخرى من المفرج عنهم بعد إعادة عمل لجنة العفو الرئاسي التي توقفت عام 2018، وهي الخطوة التي كان يطالب بها الكثير من المهتمين بالشأن الحقوقي خاصة أن تقديرات الكيانات الدولية تشير إلى أن عدد المسجونين على ذمة قضايا سياسية يتجاوز 60 ألف مصري.

تزامنت تلك الخطوة مع تصريحات متعددة أطلقها الرئيس وبعض أعضاء حكومته تتعلق بضرورة تضافر جهود الشعب والنظام معًا للخروج من الأزمة الطاحنة التي تواجه البلاد، وأرجعها السيسي إلى أسباب خارجة عن الإرادة المصرية كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

جدير بالذكر أن الدعوة لحوار سياسي إستراتيجية يلجأ إليها الحكام المصريون منذ عقود طويلة كلما تأزم الوضع، سياسيًا كان أو اقتصاديًا، استعان بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عقب هزيمة 1967، وأصابت الشعب باليأس والإحباط من النظام وقتها، كما لجأ إليها أنور السادات بعد زيادة الاحتقان الشعبي جراء سياساته الاقتصادية، كذلك حسني مبارك عقب الأزمة الاقتصادية عام 1988.

لماذا الآن؟

التساؤل الأبرز الذي فرض نفسه بعد الإعلان عن انطلاق هذا الحوار: لماذا الآن؟ وما الدوافع والأسباب الحقيقية التي دفعت الرئيس إلى التخلي عن سياسة “الصوت الواحد” التي التزم بها طيلة سنوات حكمه الثمانية؟ وقد تباينت آراء المحللين والساسة في تفسير هذا التوجه الجديد، بين السياسة والاقتصاد.

القراءة الأولية تشير إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي والأزمة التي تحياها البلاد وفشل الحكومة في التعامل معها بمفردها، كل هذا كان المحفز الأبرز لإطلاق تلك الدعوة، فقبل أيام قليلة أدلت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بتصريحات سلبية عن الاقتصاد المصري وأن هناك قطاعًا كبيرًا من المصريين معرض لمواجهة أوضاع معيشية صعبة جراء السياسات الاقتصادية المتبعة.

جاءت تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي في وقت توقع فيه الصندوق تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري من 5.9% هذا العام إلى 5% عام 2023 مع ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى 11% في نفس العام، فيما تحاول الحكومة المصرية الحصول على قرض جديد من الصندوق تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار لسد العجز الحاليّ.

ومما يعزز المأزق الاقتصادي الراهن ارتفاع الدين الخارجي ليصل إلى 145.529 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحاليّ، مقابل 137.420 مليار دولار في الربع الأول، بحسب بيانات البنك المركزي، هذا بجانب الصورة السلبية التي صدرتها مجلة إيكونوميست البريطانية عن الاقتصاد المصري حين أشارت إلى أن حالته “سيئة”.

مغازلة الخارج

التفسير الآخر لقراءة هذا الحراك السياسي الداخلي يتعلق بمغازلة الخارج عبر إيصال رسائل طمأنة بشأن الوضع الحقوقي والسياسي والمجتمعي، وفتح باب الحوار مع كل التيارات استجابة لضغوط الإصلاح السياسي التي تمارسها القوى الدولية على النظام المصري.

منذ تولي السيسي مقاليد الحكم وتعاني مصر من صورة مشوهة حقوقيًا في ظل سياسة الكبت وتكميم الأفواه وغلق كل المنافذ السياسية والإعلامية، تزامن ذلك مع التعامل مع الاعتقالات كمنهجية راسخة في العقلية الحاكمة، وهو ما أثار حفيظة وقلق العديد من الكيانات الدولية التي طالبت بضرورة اتخاذ موقف حازم إزاء تلك الانتهاكات.

كما أن تعاظم نفوذ المؤسسة العسكرية على حساب التيار المدني كان أحد أبرز نقاط الضعف التي تعاني منها السلطات المصرية حاليًّا، وأبرز أسباب الهجوم والانتقاد الدولي، وكانت 7 منظمات حقوقية في الرابع من الشهر الحاليّ، قد طلبت من صندوق النقد ضرورة أن يتضمن أي قرض للقاهرة شروط تتعلق بالشفافية في التعامل مع شركات الجيش التي تغولت على الاقتصاد المدني، فتلك الشركات لا تخضع للرقابة أو المحاسبة وتعمل في سرية تامة تقريبًا.

الإستراتيجية التي يتعامل بها النظام المصري مع نخبة رجال الأعمال غير المحسوبة على السرب الداعم كان لها دورها في تفاقم الأزمة، فقد عكست بيئة غير مناسبة للاستثمار، ما ترتب عليه هروب ممنهج لرؤوس الأموال الأجنبية تجاوزت خلال شهرين فقط 15 مليار دولار، في إشارة إلى اعتقال رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف صاحبَي “شركة جهينة للألبان”، وهي الخطوة التي أثارت قلق الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال.

إطلاق تلك الدعوة في الوقت الحاليّ ليس لها سوى هدفين اثنين لا ثالث لهما: “الأول: إعفاء النظام الحاكم من المساءلة والمحاسبة عن حصاد السنوات الثمانية التي تنتهي منتصف العام الحاليّ، ثم الهدف الثاني منح النظام شهادة مرور أو تفويض ثانٍ ليكمل في السلطة ثماني سنوات مقبلة

الاحتقان الشعبي.. ضغوط داخلية

يأتي هذا التحرك بالتزامن مع تصاعد حالة الاحتقان الشعبي جراء التدني المستمر في مستوى المعيشة والارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار السلع والخدمات بما يفوق قدرات المواطنين ومستويات دخولهم ورواتبهم، الأمر الذي صعد من منسوب الغضب لدى متوسطي ومحدودي الدخل وهو ما يمكن قراءته في ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي.

الأشهر الماضية شهدت العديد من الوقفات الاحتجاجية العمالية المطالبة بتحسين أجورها وحصولها على كامل حقوقها المهضومة، كما هو الحال في التظاهرات التي قام بها العاملون في مبنى ماسبيرو للإذاعة والتليفزيون، المستمرة لعدة أشهر، وسط تجاهل رسمي من الحكومة، الأمر الذي زاد من غضب العاملين.

كما ساهمت القرارات والإجراءات الاستفزازية التي تتخذها الحكومة في تعزيز حالة الاحتقان، كمنع صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد خلال الأيام المتبقية من رمضان، وقصر صلاة العيد على المساجد الكبيرة دون الساحات، والتصريحات التي تتعلق بعدم ارتفاع الأسعار، والتلويح بورقة زيادة سعر رغيف الخبز وما سبقه من زيادة في أسعار البنزين والوقود، هذا بخلاف التضييق الأمني المحكم.

وأمام تلك الوضعية الحرجة شهدت الساحة بعض الوقائع التي تعكس كفر الشعب بالسياسات الحاليّة والسير عكس اتجاه النظام، وهو ما يمكن قراءته جيدًا إزاء سقوط مرشح الحكومة هاني ضاحي في انتخابات نقيب المهندسين التي فاز بها اليساري طارق النبراوي، كذلك هزيمة مستشار السيسي، بهاء الدين أبو شقة، في انتخابات رئيس حزب الوفد (المعارض) أمام المرشح عبد السند يمامة، وهي الشواهد التي تعكس حالة الاحتقان الشعبي المتنامية التي كانت بمثابة جرس إنذار للنظام.

هل الرئيس جاد فعلًا في دعوته؟

هناك تيار يرى أن الدعوة للحوار مغازلة سياسية أكثر منها إستراتيجية يريد النظام الحاليّ تبنيها، ويستند هذا التيار إلى وجود بعض المؤشرات التي تضرب بتلك الدعوة عرض الحائط، منها استمرار منهجية الاعتقال وإخراس أصوات المعارضين، كان آخرها الإعلامية هالة فهمي والصحفية صفاء الكوربجي، بجانب أعضاء فريق “ظرفاء الغلابة” الكوميدية، فضلًا عما شهدته واقعة وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود من كواليس مثيرة للجدل.

الكاتب الصحفي أنور الهواري في تعليقه على تلك الدعوة على صفحته على فيسبوك، أبدى استغرابه من الحكمة المبتغاة من الحوار الوطني إذا كان الرئيس انفرد بإدارة شؤون البلاد بشكل فردي طيلة 8 سنوات كاملة، لافتًا إلى أن إطلاق تلك الدعوة في الوقت الحاليّ ليس لها سوى هدفين اثنين لا ثالث لهما: “الأول: إعفاء النظام الحاكم من المساءلة والمحاسبة عن حصاد السنوات الثمانية التي تنتهي منتصف العام الحاليّ، ثم الهدف الثاني منح النظام شهادة مرور أو تفويض ثانٍ ليكمل في السلطة ثماني سنوات مقبلة تنتهي حسب المخطط في 2030، تفويض جديد لكن في شكل وإخراج مختلف”، على حد قوله.

يرى الخبراء أن الأطراف السياسية التي سيشملها هذا الحوار هي تلك التي تستظل بمظلة الاعتراف بشرعية “30 يونيو/حزيران”، وما سواها لن يكون له وجود

فيما وضع القيادي اليساري، أمين إسكندر، عدة شروط يجب على السيسي الالتزام بها لإثبات جدية الحوار المزعوم، منها مخاطبة الشعب بصفته صاحب السلطة الحقيقي عن حالة مصر الآن وكيف كانت وقت أن تولى الرئيس “كم كانت الديون وكيف أصبحت الآن وكم دخل لمصر من أموال وأين صرفت وكيف وعلى أي أساس وما هو موقفنا الآن من سد النهضة ولماذا في سنوات حكمه منع السياسة وكذلك حرية الإعلام وحق المعلومات ومنع حركة الأحزاب وبيع المصانع التي أسسها الشعب تحت قيادة الزعيم جمال عبد الناصر وسجناء الرأي في السجون في فترة السيسي وكم عددهم والموقف من القوانين سيئة السمعة مثل الحبس الاحتياطي والتظاهر وغيرهم”، وتابع “إذا حدث ذلك وقتها نناقش معًا جدول أعمال الحوار”.

حوار مع من؟

دعوة بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة، كحمدين صباحي وخالد داوود، أثارت الكثير من التساؤلات عن الأطراف المرجح دعوتها لهذا الحوار، لا سيما أن الشارع المصري لا يعد هذين الاسمين من الأسماء المعارضة فعليًا، كونهما جزءًا أساسيًا من هذا النظام حتى إن تباينت وجهات نظريهما فيما بعد، كما أنه لا يمكن اعتبار لقاء الرئيس مع عدد من الإعلاميين المختارين عبر أجهزة الأمن حوارًا بالشكل المطلوب.

وعليه يرى الخبراء أن الأطراف السياسية التي سيشملها هذا الحوار هي تلك التي تستظل بمظلة الاعتراف بشرعية 30 يونيو/حزيران، وما سواها لن يكون له وجود، في إشارة بالطبع إلى جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي برمته، حتى حضور السلفيين ربما يكون من باب المشاركة الشكلية “إكمال الديكور” لا أكثر، هذا بجانب استبعاد الشخصيات العامة التي يراها النظام خارج السرب، ومنها الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والفريق أحمد شفيق رئيس الحكومة الأسبق والمرشح الرئاسي الخاسر.

تبقى تلك الدعوة في إطارها الوظيفي كـ”تصريح محتمل” تكشف الأيام القادمة مدى جديته

استبعاد الإخوان وبعض الرموز العسكرية أو المدنية من الدعوة رغم تأكيد السيسي على أن الحوار سيكون شاملًا ودون أي استثناءات سيجهض الفكرة من جذورها، ويضرب مصداقيتها في مقتل، فالشارع المصري يعرف جيدًا أن جميع التيارات السياسية الحاليّة والأحزاب الكرتونية التي تقترب من المئة ليس لها أي وجود أو ثقل سياسي، وعليه فإن الاكتفاء بها على مائدة النقاش سيجعل الحوار أشبه بـ”المونولوج”، فلا صوت يعلو فوق صوت النظام ولا يمكن لأحد أن يغرد خارج السرب.

أما عن طبيعة الحوار وجدول أعماله فتشمل “تطوير أداء الأحزاب وقوى المجتمع المدني وتوفير البيئة المناسبة لها، ومناقشة مستقبل الصحافة والإعلام وضمان حريتها واستقلاليتها في إطار من المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى تنظيم الانتخابات المحلية والنيابية، بحيث تضمن تمثيلًا مناسبًا للقوى والتيارات المختلفة في المجتمع، وربما يتطرق إلى تعديل بعض بنود ومواد دستور البلاد بما يتناسب ومتطلبات الجمهورية الجديدة، دون أن يكشف طبيعة تلك التعديلات”، وفق الإعلامي المقرب من النظام، مصطفى بكري، عضو مجلس النواب.

شروط النجاح.. إن كانت هناك نية حقيقية

يذهب البعض إلى أن الدعوة لأي حوار سياسي لا بد أن تتوافر بها بعض المقومات لإنجاح هذا الحوار، إن كانت هناك نية حقيقية لدى السلطات للخروج بنتائج إيجابية تحرك المياه الراكدة في المشهد اليابس، على رأسها أن يتم تحديد الهدف الحقيقي من الحوار ومجالاته المتوقعة، التي يجب أن تكون في إطار تعزيز التشاركية والديمقراطية وحقوق الإنسان والانتصار لدولة القانون وتبني سياسات جديدة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخلي عن السياسات الراهنة التي ثبت فشلها.

مدير تحرير صحيفة “الشروق” المصرية، محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في مقال له، استعرض بعض الإجراءات التي يجب على النظام الحاليّ اتخاذها لإثبات حسن نيته في دعوة الحوار، على رأسها فتح الباب أمام المخالفين والمعارضين من الساسة والخبراء والباحثين، وأن تنسف القيود التي تضيق الخناق على الإعلام وإطلاق المجال العام بحرية مطلقة.

كما تطرق إلى شروط أخرى لنصرة الدولة المدنية منها “دعم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وفتح حوار مع مكونات الدولة المؤمنة بمدنية الدولة، وإجراء انتخابات حرة نزيهة تمنح الحق للمواطن في اختيار من يمثله بدءًا من أعضاء المجالس المحلية والنيابية وصولًا إلى رئيس الدولة، ووجود صحافة حرة مستقلة تمارس دورها في الإخبار والنقد والرقابة لصالح المحكومين وليس الحكام”.

وكشف عبد الحفيظ أن تلك الشروط تعد قواعد أساسية يمكن الانطلاق من خلالها لتفكيك أزمات الدولة، والعمل لأجل رفعة شأن البلاد والخروج من عنق الزجاجة، منوهًا أنه من دونها “لن يكون هناك استقرار ولا تقدم ولا تنمية، من دونها ستظل الأمور “محلك سر”، وستظل الأزمات تلاحق الوطن”.

التجارب أثبتت أن التصريحات الرنانة في الغالب تكون “خادعة” ومن السابق لأوانه تقييمها على قاعدة العواطف والأمنيات، فبعد أيام قليلة من إطلاق السيسي إستراتيجية حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول 2021، تلك الإستراتيجية التي احتفى بها الداخل والخارج، شنت السلطات الأمنية موجة اعتقالات واسعة وأغلقت العديد من المواقع، وعليه تبقى تلك الدعوة في إطارها الوظيفي كـ”تصريح محتمل” تكشف الأيام القادمة مدى جديته وما إذا كان تحولًا جذريًا في عقلية ومنهجية السلطات الحاليّة أو مجرد مغازلة مؤقتة لإلهاء الشارع حتى عبور المأزق الحاليّ.