مضى على إنشاء القاهرة أكثر من ألف عام، ولا تزال إحدى أهم مدن العالم تنوعًا في الأسواق التاريخية، وممّا يدل على تنظيم وإبداع ذاك الزمان الرائع، أن تجد كل سوق من هذه الأسواق التاريخية قد تخصَّص في حرفة معيّنة، كأن يشغل إحدى الحارات مجموعة دكاكين تختصّ بنوع معيّن من التجارة، مثل سوق السلاح، والنحّاسين، والصاغة، والعاقدين، والشماعين، والوراقين.

وفي هذا المقال، سوف نتعرّف إلى أحد أشهر الأسواق التاريخية القديمة وسط العاصمة، إنه “سوق الخيامية”، من أقدم حارات الحرفيين بالقاهرة، والذي اتّخذ رونقًا وطابعًا خاصًّا به، كما يُعتبر حاليًّا أحد أهم مظاهر الاحتفال الشعبي بشهر رمضان في مصر، حيث باتَ التوجُّه إليه طقسًا رمضانيًّا لدى الكثير من العائلات المصرية.

يقع سوق الخيامية العريق فى ذلك المكان المقابل لباب زويلة بالقاهرة، وعلى بُعد خطوات من منطقة تحت الربع، والتي تقع على امتداد شارع المعز، وبآخر شارع الغورية.

ويرجع اسم الخيامية إلى صانعها الخيمي، والذي كان يقوم بصناعة الخيام، سواء بخياطتها أو تجميلها، وغالبًا ما تعبِّر قطع النسيج التي تُحاك بأشكال معيّنة وتُخاط بالأقمشة عن روح الفنان الشعبي وتراثه الموروث.

وبالتالي سُمّي السوق باسم الخيامية نسبة إلى تلك الحرفة القاطنة فيه، والتي اعتمدت على الطرق اليدوية في صناعة الخيم والأقمشة الملونة بكل أشكالها، والتي لا تزال تؤدّي أدوارًا بارزة في حياة المجتمع المصري، حيث يتمّ توظيفها في الملبوسات، والحقائب، وسرادق العزاء والموالد، وأقمشة الأفراح، والوسائد، والمفارش، والسجاد اليدوي (الكليم)، واللوحات الفنية، وكسوات الأضرحة، إضافة إلى ملابس الدراويش وراقصي التنورة.

سيمفونية الخيامية

يعرّفُ أحد صانعي الخيامية بأنها “فن نحت وزخرفة القماش على القماش باستخدام الخيوط والأقمشة الملونة والإبرة والمقص بمهارة يدوية”، وداخل دكانة صغيرة كان أحد الحرفيين يعكفُ على قطعة قماش يخيطها ليخرج منها قطعةً فنية، جالسًا جلسة الخيامية، وهي جلسة خاصة بأصحاب هذه الحرفة.

حيث يقوم بهذه الجلسة بسند ظهره على وسادة، ويتربّع واضعًا إحدى ساقيه على فخذه، ويضع القماش على رجله المرفوعة، كي يرفع عمله إلى مستوى نظره، ودون أن يؤذي ظهره بالانحناء، ثم يمسك بإحدى يدَيه إبرة ومقصًّا، ويغطي طرف إصبعه بالكشتبان، وفي اليد الأخرى يمسك بقطع القماش، وفي سرعة وبراعة يخيطُ قطعة الخيامية غرزةً غرزةً.

وقد سألتُ أحد الحرفيين عن طريقة عمل قماش الخيامية، ومراحل التصنيع، فأجاب شارحًا: “تمرُّ قطعة الخيامية بداية من التصميم أو رسم الفكرة على ورق مطوي أفقيًّا وعموديًّا وقطريًّا، وبعد الانتهاء من مرحلة الرسم تبدأ مرحلة التخديش أو التخريم في الورق، حيث يقطع القماش حسب التصميم”.

مضيفًا: “تُوضع الورقة المرسومة على القماش، وفوقهما يتمُّ وضع البودرة أو تراب الفحم على الثقوب الموجودة بالورقة، كي تمرُّ وتظهر على القماش، ليسهل رسم التصميم بدقّة على القماش، وبمجرد أن ننتهي من ذلك نبدأ في تكوين وحدات تطريزية من قطع صغيرة من القماش، وهذه القطع تكون مختلفة في الألوان والأشكال، ولا يتم اختيارها بشكل عشوائي، إنما من خلال التخيُّل والتأمُّل، حيث يعدّ اختيار الألوان الاعتبار الأهم في تصميم الخيامية”.

مكملًا: “ثم في آخر خطوة، نجمع الأجزاء المطرزة في تنسيق وإيقاع شكلي معيّن لنحصل على قطعة الخيامية النهائية، وكل هذا يصمَّم ويخيَّط باليد من دون الماكينة، مثل الرسم تمامًا، لكنه رسم بالمقص والإبرة، وقد تستغرق القطعة الواحدة أيامًا، وأحيانًا أسابيع”.

وتستخدمُ الخيامية الأقطان الناعمة والخيوط المصنوعة في مصر، ورغم بساطة الأدوات المستخدَمة في هذا الفن، إلا أن مراحله جميعًا تطلب الصبر والجمال والإتقان والقدرة على الإبداع، فهي الجوانب الأساسية في فن الخيامية، والذي يُعتبَر من أدق الفنون التي تبرز موهبة صانعها، ومدى قدرته على تنمية الإبداعات التراثية، وخلقه لخيالات حسية ورمزية وتشكيلية.

الزخارف والرسومات التي يستخدمها فنان الخيامية ليست ثابتة أو متكررة، إضافة إلى أن اختيار الأشكال والرسومات التعبيرية والتوافق اللوني يعبِّر بشكل كبير عن ذائقة الصانع، وقدرته على زيادة وتنمية المخزون البصري، وبالتالي إن العملية برمّتها لا تتم إلا من خلال منظور فكري وفني تتحكم فيه شخصية وذاتية الفنان وأسلوبه التعبيري، وبذلك تكون النتيجة النهائية شيئًا فريدًا تمامًا.

الأنامل الذهبية.. فن يحاكي تاريخًا

تعدّ الخيامية من أوائل الحرف التي تعلّمها ومارسها الإنسان من عصور سابقة، وبالأخصّ حين بدأ يتحرك من مكان إلى آخر، ولهذا احتاجَ الخيمة كمكان يأوي إليه ويحميه من عناصر الطبيعة.

وللخيمة في التاريخ العربي حكايات كثيرة، فقد أخذت هذه الحرفة قيمتها من يوم كان العرب ينصبون الخيام ويعتنون بمظهرها كسكن وبيت لهم، لأنها كانت مناسبة جدًّا لطبيعة حياتهم التي اعتمدت على الترحال والتنقل بحثًا عن موارد الماء والكلأ.

وكان كل عربي حريصًا على أن تختلف خيمته عن الخيام الأخرى، وذلك من خلال الرسومات والأشكال والألوان المنسوجة، ولا تزال الخيمة لدى الكثير من العرب لها مذاقها التاريخي.

وبمرور الوقت تطورت حرفة الخيامية من مجرد صنع مأوى للإنسان، حيث كانت في بادئ الأمر عبارة عن أقمشة ملوَّنة بلون واحد أو ألوان قليلة، وبعد ذلك أُضيف إليها البُعد الجمالي، وأصبحت تعتمد على الذوق الفني أكثر من كونها حرفة، ومن ثم بدأت تدخل إليها الرسوم والزخارف والكتابات العربية التي أضفت على التصميم روحًا وذوقًا خاصَّين.

ولقد كان فن الخيامية يُستخدَم بكثرة في كل من مصر وإيران والهند، وقد ذكر المقريزي في “خططه” أن حرفة الخيامية، والتي اعتبرها مليحة النقش والصنعة، “كان يُصنع منها جميع الصور الآدمية والوحشية؛ كالفيلة، والأسود، والطواويس، والطير، والآدميين، ومن سائر الأشكال والصور البديعة”، وكانت تنفَّذ بالحرير والقطن والصوف.

لكن يبدو أن فن الخيامية تأثّر كثيرًا بروح وقيم الفن الإسلامي، حيث تُعتبر الزخارف الإسلامية النباتية، والمتتاليات الهندسية، وجمال الكلمات العربية، وإبداعات الخط العربي بشكل عام، والرسومات المستمدَّة من عمارة الجوامع والتكايا والخانات والأسبلة، في صدارة المشهد.

أيضًا تنوّعت أشكال الخيامية بتنوع الفلكلور وروح الحكاية والفن الشعبي (شاهدت حكاية جحا وحماره في سوق الخيامية)، كما مزج التراث العربي والإسلامي بأنواع عديدة من الأطرزة الأخرى، ولذلك تحوّلت الخيامية من مجرد حرفة إلى فن قائم بذاته، وتصميمات مذهلة تعكس روح العصر والثقافة.

ومن الواضح أيضًا أن الخيامية عاشت قمة ازدهارها وتألُّقها في العصرَين المملوكي والعثماني، والذي مثّل العهد الذهبي للخيامية، حيث كانت في ذلك الوقت تجارة رائجة جدًّا في المواسم والأعياد والاحتفالات، وقد أحصى المؤرِّخ المصري ابن إياس في كتابه “بدائع الزهور فى وقائع الدهور” عدد الحِرَف التي توقفت بعد نقل أربابها من ديارهم بـ 50 حرفة، ليس من بينها الخيامية.

علاوة على ذلك، كانت الخيامية محل اهتمام من الحكّام والأمراء، بسبب تطلُّعهم إلى الأناقة، وحبِّهم للزينة، ولذلك كان يُهتَمّ بخيام السلاطين والأمراء والأعيان، وأبدع الفنان في زخرفتها، كما كانت الخيامية تنشط بشكل كبير في الحروب والمعارك، من أجل توفير تجهيزات الخيول ومخيمات لمبيت الجند.

بصمة السنين.. هنا يسكن التاريخ

من بين أعماق القاهرة، تقصُّ لنا أقمشة الخيامية بخيوطها حكايات كثيرة، يمتدُّ أحد أطرافها منذ العصر الإسلامي، ومع دخول الدولة الفاطمية إلى مصر، والتي اتخذت من المنطقة المقابلة لباب زويلة استراحة ومبيتًا للتجّار، ومن هنا بدأت بعض ورش الخيامية في الدخول إلى هذه المنطقة.

وقد ذكرت بعض مصادر التاريخ أن الفاطميين بالغوا في الاعتناء بالخيامية وتأنّقت كثيرًا في عهدهم، فكانت كالقصور المتحركة، كما كان يُنسج منها صور للحيوانات والطيور والأشخاص، إضافة إلى السرادق والموالد والاحتفالات، وأيضًا كسوات الأضرحة ومزارات آل البيت التي بُنيت بكثرة في عهد الفاطميين، وكانت هذه الكسوات تُصنع من الحرير، ويُطرز عليها بزخارف كتابية على شكل آيات قرآنية.

وفي العصر الأيوبي، ذكر المؤرِّخ القلقشندي أن حرفة الخيامية كانت تدهش العقول لحسنها، فيقول: “الخيام، جمع خيمة؛ ويقال لها: الفسطاط والقبة أيضًا؛ وهي بيوت تتّخذُ من خرق القطن الغليظ ونحوه، وتُحمل أيضًا في السفر للوقاية من الحر والبرد… وكانت تُتَّخذ للسلطان الخيام العظيمة الشأن، المختلفة المقادير والصنعة من القطن الشامي الملون بالأبيض والأحمر والأزرق وغيرها، وكذلك من الجوخ المختلف الألوان، مما يدهش بحسنه العقول”.

وبمرور الأيام، انتشر وازدهر سوق الخيامية في العصر المملوكي، وشاع استخدام هذه الأقمشة فى كافة المناسبات ومستلزمات الحياة، كما أخذت المنطقة الطابع الحرفي لها، حيث كانت مكونة من طابقَين، الطابق السفلي لبعض الورش ولعرض جميع أنواع قماش الخيامية، وفي الطابق العلوي أماكن للراحة ولمبيت التجّار الذين يأتون من المغرب والشام، وبالتالي أصبح سوق الخيامية بالقاهرة مركزًا لتجارة الخيام، وواحدًا من أبرز سوق الخيام على مستوى العالم.

وكان للعثمانيين تقاليد عتيقة في صنع الأقمشة، ويشير الدكتور في كلية الآثار بجامعة القاهرة، جمال عبد الرحيم، إلى أن الخيامية كانت مزدهرة في العصر المملوكي، وأن السوق بوضعه الحالي قد شُيِّد عام 1637، ما يدلُّ على أن هذه الحرفة حظيت باهتمام كبير في العهد العثماني، ويبدو أن هذا يرجع بدرجة كبيرة إلى ارتباط كسوة الكعبة بسوق الخيامية، حيث كانت تزخرَف وتزيَّن بخيوط الذهب والفضة من سوق الخيامية.

وكانت كسوة الكعبة تُحمَل على الجمال، وسط احتفالات شعبية عارمة وموكب مهيب، من مصر إلى الحجاز في موسم الحجّ، وفق ما وثّقه ابن بطوطة في وصف المحمل، واستمرت هذه القوافل حتى بداية الستينيات من القرن الماضي.

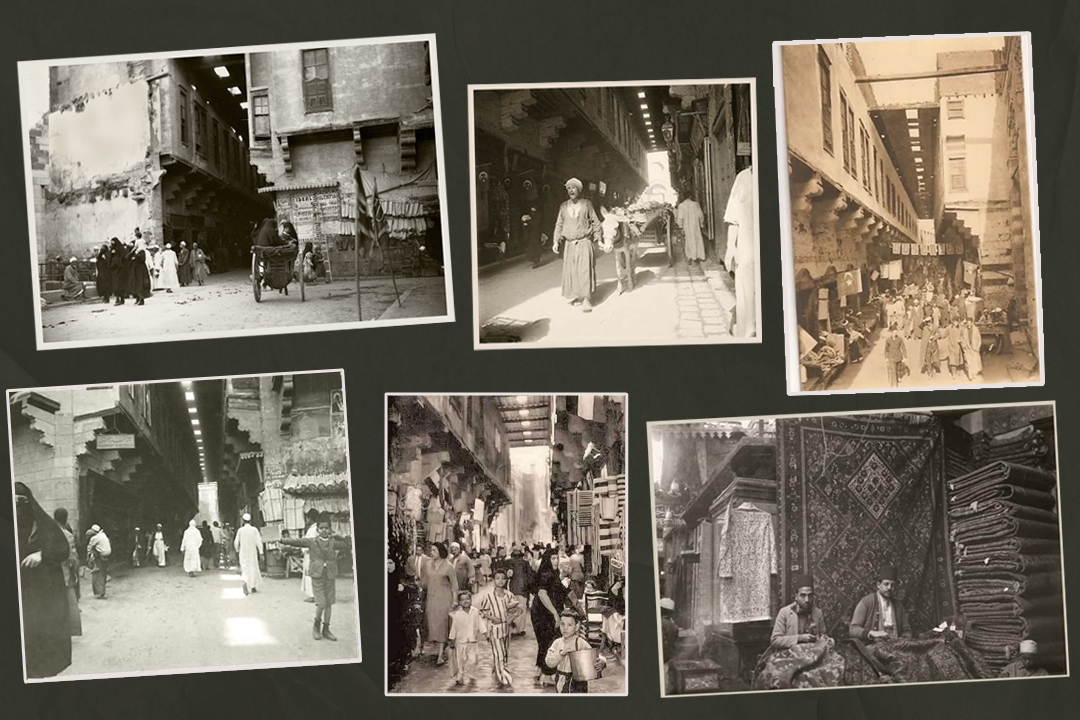

ومثلما أظهرت الرسومات والصور التي اُلتقطت أوائل القرن الماضي، فقد كانت الخيامية متجذِّرة بعمق في حياة المجتمع المصري، حيث كانت شوارع القاهرة قديمًا يعلَّق عليها قماش الخيامية، وأيضًا كان يكثر تعليقها في المساجد والمنازل، فضلًا عن الأحداث العامة والمهمة، كخيم الاحتفالات والموالد، والتجمعات السياسية.

كما كانت الخيامية موجودة بأشكال مختلفة عند افتتاح قناة السويس، ويشير الدكتور سام بوكر إلى أن أقمشة الخيامية كانت تُعرض بكثرة داخل البيوت الإسلامية خلال العهد العثماني، ما يدلُّ على الدور الثقافي والاجتماعي الذي لعبته هذه الحرفة في حياة المصريين، ولذلك حظيت تاريخيًّا باهتمام كبير من كل فئات المجتمع.

ويلاحَظ من الصور المعروضة أن الخيامية ارتبطت بشكل رئيسي بهموم الناس وأفراحهم، فكانت تُستخدَم بكثرة في الأسفار والأعياد والموالد والجنازات واللافتات والاحتفالات والندوات السياسية ومداخل الشوارع وافتتاح الشركات، كشركة مصر للغزل والنسيج.

كما كانت تُقام العديد من المحاكم في الخيام، مثل محاكمة أهالي دنشواي عام 1906، إضافة إلى عزل المصابين بالكوليرا في خيام بعيدًا عن أهاليهم بالقرى المصرية، وكانت تتمُّ حياكة كل قطعة قماش يدويًّا بواسطة صانعي الخيامية بالقاهرة.

أيضًا بإمكاننا أن نلاحظ الدور الذي كانت تلعبه الخيامية من خلال السينما المصرية القديمة، حيث يظهر أثرها في الكثير من مشاهد الأفلام، كما كانت تُستخدَم كاستديوهات للتصوير.

وممّا يدلُّ على عُلوّ ومكانة هذه الحرفة هو وجود مجلس لها كان يُسمّى بـ”مجلس صنّاع الخيام”، ورئيس يُسمّى بشيخ الخيامية يتمُّ اختياره من أبناء الطائفة نفسها، وجرت العادة قديمًا ألّا يُسمَح للحرفي الجديد بمزاولة الحرفة إلا بعد أن تتمَّ مشاهدة أعماله وتقييمها، فإذا كانت على المستوى المطلوب يُعتمَد خيّامًا ويُسمَح له بممارسة الحرفة، وتُقام الطقوس الاحتفالية بمناسبة انضمامه إلى هذه الطائفة.

ولا بدَّ من توضيح أن الخيامية ليست كما يُشاع حرفة مصرية فقط، إنما ما جعلها مميزة هو استمرار وجودها في مصر حتى الآن .

شبح الانقراض

ما أن تطأ قدماك سوق الخيامية، حتى يلفت نظرك الطابع الإسلامي التاريخي لهذا السوق، والذي اشتهرَ وتميّزَ بكونه آخر سوق مسقوف بالخشب في المدينة، حيث يشكّل مظلة تحمي الرؤوس من لفح الشمس وبرد الشتاء.

وأثناء تجولك في السوق، ستبهرك الألوان المختلفة والحيوية للأقمشة المعروضة في الـ 40 دكانة المتواجدة على جانبَي السوق، وهي الملمح الأساسي الذي يضفي عليه البهجة.

أما الأزقة الضيقة، فستجد فيها مجموعة من الورش على جنبات السوق تحتضن الحرفيين والصنّاع الذين يُطلق عليهم بالخياميين، والذين ما زالوا يعملون في هذا النوع من التراث الفني العريق، كما يصارعون من أجل الحفاظ على ثقافتهم وحرفتهم، وأيضًا من أجل البقاء، إذ باتت حرفتهم تعاني من التدهور والإهمال، لكن المكان ما زال يحتفظ بمكانته التاريخية، مصرًّا على وجوده شاهدًا، وكأن التاريخ شاخص يراقب المشهد في صمت.

تحملُ حرفة الخيامية فى ذاتها أسباب تفرُّدها وأسباب اندثارها، فهي متفرِّدة لأنها ما زالت تحتفظ بهويتها كفنٍّ يدوي، يعتمد على التقاليد والتراث والأصالة، في مواجهة العولمة والحداثة والتطورات الحديثة والعالمية في التجارة والسياسة والمجتمع والتصميم.

ويبدو أن معظم الحرفيين مدركون جيدًا لأصل حرفتهم التي يعتزّون بها، كما يظهر بشكل واضح تأثُّرهم بالعبق التاريخي للمنطقة، والذي جعلهم يتعايشون مع الفنون، لذلك تيسّر لهم الحصول على شحنة من القيم التعبيرية المختلفة، والقدرة على الإضافة والإبداع.

والبعض من الحرفيين لديه مؤهّلات جامعية، لكنهم اختاروا هذه الحرفة على وظائف أخرى لأنهم يستمتّعون بطبيعة هذا الفن، ولذلك يؤكد معظمهم أن الخيامية ليست مجرد وظيفة، بل هي هواية في المقام الأول.

وفي العام 1979 وُجِّهت الضربة الأولى للخيامية، حيث احتلتها الطباعة بدلًا من الشغل اليدوي، وبدأت تفقد قيمتها وجودتها تدريجيًّا، إضافة إلى قيام حفلات الزفاف وغيرها من الحفلات الكبيرة في النوادي والفنادق بدلًا من الخيم، وبالتالي انخفضَ الطلب على الحرفة، وبدأت في التحول إلى صنع قطع ديكورية صغيرة على شاكلة الهدايا التذكارية.

وقد تحدّث معي بعض الحرفيين عن زحف الآلات الحديثة وتهديدها لحرفتهم، وأخبروني أن وفدًا صينيًا زار المنطقة، وأخذ بعض القطع محاولًا أن يحاكي فن الخيامية اليدوي على ماكينات حديثة، وإنتاج ما يشبهها، ولكنه فشلَ بسبب كثرة الوحدات في القطعة الواحدة، والتي تجعل من الصعب أن تحاكيها الماكينة.

ويلاحظ كل من رأى الاثنين الفرق الرهيب بين الطباعة والعمل اليدوي، حيث تختلف الجاذبية والملمس والتحمُّل والقيمة، ويعقّب أحد الحرفيين: “كل حرفة تقبل التحديث، إلا حرفة الخيامية، فهذه الحرفة لو دخلت إليها الآلات، ذهب طعمها وروحها، وأصبحت مجرد حبر على القماش، يمكنهم مكننة الزراعة، ولكن كيف يمكن مكننة فن تقوم فرادته على استخدام الأيدي؟”.

يبدو أن الطباعة الحديثة والتطورات التكنولوجيا قوّضتا القيمة الشعبية والمكانة الاجتماعية للخيامية المصنوعة يدويًّا، وهي نقطة حاسمة في تاريخ هذه الحرفة، ولسوء الحظ تدفقت قطع كبيرة من الصين إلى السوق، وهي قطع مطبوعة مقلّدة وسيّئة التصنيع والقيمة، والناس يشترونها بدلًا من القطع المزخرفة الحقيقية لأنها أرخص، ما جعل السوق في الفترة الأخيرة غارقًا بالخيامية المطبوعة والمزيَّفة.

وبكل أسف يحتلُّ الخياميون في المجتمع المصري مكانة العمال بدلًا من الفنانين، وعلى عكس السابق عندما تذهب اليوم إلى البيوت المصرية لا تجدُ فيها قطع الخيامية الحقيقية، ولذلك لا يقدِّر المجتمع المصري فن الخيامية، ولا ينظر إلى القيمة الحقيقية التي تتجاوز مجرد الخيط والقماش.

ويؤكّد على ذلك الدكتور سام بوكر، المتخصِّص الأكاديمي في الفن الإسلامي، والذي أجرى أبحاثًا عديدة عن الخيامية، والحقيقة قد بذلَ جهدًا فريدًا وجبّارًا يستحق الشكر عليه، وهو يرى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه حرفة الخيامية، هو أن المجتمع المصري لا ينظر إلى الخيامية على أنها شكل من أشكال الفنون.

وبحسب أحد صنّاع الخيامية، فإن قطعة واحدة صغيرة قد تستغرق أسابيع من العمل المتواصل حتى تكتمل، وفي الوقت نفسه إن الدخل المادي لا يكاد يساوي هذا القدر من الجهد، ولهذا قرر بعض الحرفيين استخدام الطباعة على القماش بدلًا من زخرفتها يدويًّا، إضافة إلى أن تعلُّم فن الخيامية يحتاج إلى 15 عامًا من أجل تشرُّب هذه الحرفة.

كما أن العاملين في حرفة الخيامية بمصر لا يتجاوزون الـ 50 فردًا، حسبما أكّد بعض حرفييها، مشيرين إلى أنها على وشك الموت، ولذلك يعرِّب أبناء الحرفة عن مخاوفهم من اندثارها وانهيار هويتها، معتبرين أنها دخلت في طور الانقراض بسبب إهمال وزارتَي الآثار والثقافة لها، فالأجانب هم من يهتمون بهذه الحرفة، ويقيمون لها المعارض خارج مصر.

ولذلك يقول أحد الحرفيين: “سافرت أوروبا كثيرًا، وذهبت إلى معارض دولية، منها 5 معارض في إنجلترا، ومعرض في أمريكا، ومعرض في أستراليا، ومعرض في فرنسا، وكانت ناجحة جدًّا، لأننا أرينا الدنيا كلها الفرق بين صناعة الخيامية وصناعة “الباتش ورك” (Patch work)، لأن “الباتش ورك” هو 90% ماكينات و10% يدوي، ونحن كصناع خيامية حرفتنا 100% يدوية”.

وفي الوقت الحالي، يعدّ أغلب حرفيي الخيامية صنّاعًا ورثوا تلك الحرفة عن آبائهم وأجدادهم، وانتقلت الحرفة إليهم من جيل إلى جيل شفهيًّا وتلقائيًّا، وما زالوا مصرّين على الاستمرار فيها رغم كل المشكلات التي يواجهونها، ولذلك تُعتبر الحرفة حاليًّا مهنة عائلية مصرية مقتصرة على الوراثة، لكن بعض صانعيها يعرّبون عن عدم رغبتهم في توريثها للأبناء والأحفاد بسبب مستقبلها القاتم.

كما أن عزوف الأجيال الجديدة عن حرفة يرونها قديمة عفا عليها الزمن، ومرهقة تحتاج إلى الصبر الكثير، فضلًا عن أنها لا تدرُّ دخلًا مناسبًا، ولا يجدون منها احتياجات العيش؛ قد انعكس بالسلب على مستقبل الحرفة، حيث أحد أكثر الأشياء التي سمعتها في السوق هو قول الكثيرين: “أن تكون سائق توكتوك أربح بكثير من أن تكون خياميًّا”.

أيضًا أدّت تقلُّبات السوق والركود الاقتصادي إلى ضعف القوة الشرائية المحلية والأجنبية، وأدّى ذلك إلى هجران العديد لهذه الحرفة، خصوصًا أن البعض يعتبر أن الخيامية فن للسيّاح فقط، بسبب أنه يلقى صدى لدى الجماهير الغربية.

إضافة إلى شكوى معظم الحرفيين من الضرائب المفروضة عليهم، وارتفاع أسعار المواد الخام، وتعويم الجنيه، وفتح باب الاستيراد على مصراعَيه، ما أدّى إلى اختفاء حِرَف تقليدية بأكملها، كالنقش على النحاس.

كما أن معظم الخياميين يشتكون من عدم وجود نقابة لهم، إضافة إلى عدم إرفاق السوق على الخريطة السياحية، حيث يعقّب أحدهم: “للأسف السوق غير معروف، هذا السوق لو كان موجودًا في دولة أخرى لكان له شأن آخر”.

رغم الجمال الذي ينبعث من سوق الخيامية، إلا أن هناك بؤسًا غريبًا يسكن بين هذه الجدران، ويبدو أنه يواجه ركودًا لا تحييه سوى زيارات الأجانب وشهر رمضان، الذي ما أن يحلَّ حتى تزدهر الحركة في السوق للطلب على الأقمشة المطبوعة لاستخدامها في تزيين البيوت والمطاعم والمقاهي.

ورغم أن هناك مبادرات لإنشاء مدارس لتعليم هذه الحرفة، وبعض المحاولات الفردية لإبقائها على قيد الحياة، إلا أن هذه الجهود تظلّ بحاجة الى الدعم الحكومي المباشر، والاستفادة من هذا التراث الغني، وفتح أسواق له داخليًّا وخارجيًّا، وقبل كل ذلك عرض هذا الفن ضمن السياق الثقافي للهوية والتاريخ الاجتماعيَّين.

وللأسف لم تُدمج حرفة الخيامية في كليات الفنون التطبيقية، أو حتى تُضمَّن ضمن التراث الثقافي، ونادرًا ما يتمّ تمثيل الخيامية في مجموعات المتاحف والمعارض المصرية اليوم، كما لا يظهر هذا الفن على الطوابع أو العملات المصرية.

وبشكل عام، يشهد فن الخيامية حالة من الاختفاء والتدهور في عالم اليوم، لأنه لا يلقى التقدير أو العناية والتنشيط، ولا يجدُ من يرعى ويوظِّف هذا الملمح الشعبي المتأصِّل الذي يعبِّر عن هوية تربط الماضي بالحاضر في أصدق تعبير، فهل ستنتهي قريبًا أنامل المبدعين؟ وهل يوشك الماضي على الاندثار بعد أن حنّت لتفاصيله دقة الأجداد؟