ضمن مخرجات مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عقد في روما خلال الفترة بين 13 و17 نوفمبر/كانون ثاني 1996، كان السودان – بجانب البرازيل وأستراليا وكندا – ضمن الدول التي كان يؤمل عليها لسد نقص الغذاء العالمي لما يتوافر عليه من مقومات زراعية كبيرة.

وبعد أكثر من ربع قرن على تلك التوصية التي تم طرحها في ضوء عدة معايير موضوعية حينها، لم يكن يتوقع أحد أن هذا البلد الذي يملك قدرات زراعية لا تتوافر لغيره من بلدان القارة، سيعاني يومًا من أزمة غذائية خانقة في ضوء الاستغلال السيئ لهذا المورد العظيم، لينقلب الحال من آمال سد نقص الغذاء العالمي إلى كوابيس المجاعة والموت من العوز وقلة الموارد.

التساؤل الذي يفرض نفسه اليوم: كيف للسودان الذي يملك ثروة زراعية تقدر بنحو 170 مليون فدان صالحة للزراعة تمثل 40% من إجمالي أراضي الوطن العربي، هذا بجانب الموارد المائية المتعددة والأيدي العاملة الوفيرة، أن يصل إلى ما وصل إليه حاليًّا، حتى بات الملايين منه على أعتاب الموت جوعًا؟

البعض كان يلقي بالكرة في ملعب انفصال جنوب السودان في 2011 كمبرر لهذا التراجع المقلق، لكن بلغة الأرقام فإن الوضع لم يتغير كثيرًا بهذا الزلزال السياسي والاقتصادي الذي ضرب البلاد جراء هذه الخطوة التي إن أفقدت السودان ثلثي الاحتياطات النفطية الموجودة في جزئها الجنوبي، لكن فيما يتعلق بالثروة الزراعية فإن الأمر لم يكن بالضرر المؤثر، فمساحة الأرض تراجعت بنسب بسيطة من 200 مليون فدان إلى 170 مليون.. فما الذي حدث؟

خريطة الزراعة في السودان

يتصدر السودان قائمة دول إفريقيا من حيث المساحة الصالحة للزراعة بما نسبته ثلث مساحته الإجمالية، والأكثر وفرة في موارد المياه، فيما تبلغ مساحات الغابات والرعي وحدها 52 مليون فدان، وأكثر من 400 مليار متر مكعبٍ معدل هطول الأمطار سنويًا، ويمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية، فيما تعتبر الخرطوم المصدر الأول للحوم والأغنام والماشية والأبقار لكثير من دول إفريقيا وبعض دول الخليج.

ويشكل القطاع الزراعي 48% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب إحصاءات 2017، كما يمتص هذا المجال أكثر من 61% من القوى العاملة في البلاد، ولعب دورًا كبيرًا على مدار العقود الخمس الماضية في تخفيف معدلات البطالة الناجمة عن فشل السياسات الاقتصادية المتبعة.

وتنقسم الزراعة في السودان إلى 4 أنواع رئيسية وفقًا لنوع الري أو أسلوب الإنتاج، الأول: الزراعة المطرية التي تعتمد على سقوط الأمطار وتغطي 25% من المساحة المزروعة، الثاني: الزراعة المروية أي التي تعتمد على الري الصناعي من نهر النيل وروافده وتمثل هي الأخرى 25%، الثالث: الزراعية الآلية، وتلك التي تستخدم الآلة في عمليات الإنتاج وتشكل 12% من إجمالي المساحة، وأخيرًا الزراعة التقليدية في البوادي وأطراف القرى وتمثل 38% وتشكل النسبة الأكبر.

ومن أبرز المشروعات الزراعية في البلاد خلال العقود الأخيرة: “مشروع الجزيرة الزراعي” وتبلغ مساحته 2.12 مليون فدان ومشاريع الضخ من الآبار وتبلغ مساحتها 750 ألف فدان و”مشروع حلفا الجديدة الزراعي” على مساحة 500 ألف فدان ومشروعا “دلتا القاش الزراعي ودلتا طوكر الزراعي” على مساحة ربع مليون فدان و”مشروع السوكى” على 115 ألف فدان ثم “مشروع الرهد الزراعي” على مساحة 300 ألف فدان.

وينتج السودان 50600 طن من لحم الإبل متصدرًا به قائمة دول العالم، ثم قصب السكر بـ672800 طن محتلًا نفس المرتبة، تليه ألبان الأبقار بـ5373000 يحتل به المرتبة الثانية عالميًا، أما الذرة البيضاء ففي المرتبة الرابعة بـ263000 طن، كما يأتي في المركز السادس عالميًا في إنتاج الفول والسابع في إنتاج الموز والحادي عشر في الطماطم والخامس عشر في القمح.

سلة الخبز.. الحلم الذي لم يتحقق

بدأ الاهتمام علميًا بفكرة استثمار القطاع الزراعي بالسودان بالصورة الأمثل التي تحول معها حلم أن تكون البلاد “سلة الخبز العربي والعالمي” إلى واقع عملي، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري (1969- 1985) حيث التغيرات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة وتسير في تحقيق هذا الحلم أبرزها حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 والطفرة الهائلة في الإنتاج النفطي السوداني، هذا بجانب بعض التحولات في المشهد الداخلي كتخلي نظام النميري عن السياسات اليسارية التي انتهجها بداية عهده بحسب الدراسة التي أجراها الصحفي السوداني، السر سيد أحمد.

وفي تلك الأثناء تبلورت كل هذه الاتجاهات في شعار “السودان سلة خبز العالم العربي”، إذ كرست الصناديق العربية جهودها لتعزيز العديد من المشروعات في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني في السودان عبر التمويل الكامل في بنيتها التحتية والإنتاجية، ولعل أبرز النماذج الناجحة على تلك الشراكة بين السودان والخليج تحديدًا مشروع “كنانة” لإنتاج السكر.

لكن اللافت للنظر في تلك الفترة – بحسب سيد أحمد – أن التحول كان أكثر نحو الاقتصاد الريعي القائم على عوائد النفط والاهتمام بالصناعات النفطية أكثر من الزراعية، ومن أبرز شواهد هذا التحول تراجع متوسط معدل النمو السنوي في القطاع الزراعي من 10.8% إلى 3.6% خلال عقد التسعينيات تحديدًا.

وأمام تلك الوضعية تقلصت موازنة التمويل العربي للمشروعات الزراعية السودانية، فتوقف إجمالي تلك الاستثمارات عند حاجز 800 مليون دولار فقط، ونظرًا للعديد من الأسباب الأخرى تحولت تلك الاستثمارات فيما بعد إلى ودائع نقدية بنكية تعود بفائدة سريعة على مستثمريها بعد فقدان الأمل في إنجاز مشروع سلة الخبز العربي.

وازداد الوضع تأزمًا مع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد وقتها حيث الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالنميري، تلاها العديد من الانقلابات الأخرى التي قام بها عمر البشير ثم انتفاضة ديسمبر/كانون الأول 2018، وساهمت جميعها في تراجع الاستثمارات الأجنبية في البلاد في القطاع الزراعي ليواصل نزيفه المستمر.

صراع المركز والهامش

بدأت أولى مراحل السقوط وتخلي السودان عن أمله في أن يكون سلة غذاء العالم في ضوء الإمكانات التي يتمتع بها منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945) حيث انطلاق ظاهرة صراع المركز والهامش، بين النخبة التي هيمنت على أراضي البلدان وعموم الشعب الذي شعر بالظلم والقهر نتيجة سرقة ثرواته لصالح شريحة لا تمثله متهمًا إياها بسرقة البلد وتحويلها إلى “ممتلكات الخاصة”.

البداية كانت مع اكتشاف البريطانيين قدرات السودان الزراعية، فقرروا أن يكون مصدر الغذاء الأبرز لجنود الحلفاء في الحرب، فكان التركيز أولًا على الحبوب كأولوية قصوى، وكانت مناطق القضارف (شرق) هي بؤرة الاهتمام، لما تتمتع به من تربة خصبة للزراعة خاصة الذرة.

وبعد الاستقلال عن بريطانيا عام 1955 هرول رجال الأعمال والمستثمرون السودانيون وبعض رجالات السلطة لوضع أيديهم على تلك المناطق التي تحولت إلى كنز كبير يمكنه أن يدر أموالًا هائلة على ملاكها، ومن هنا ظهرت فكرة الزراعة الآلية التي دعمها البنك الدولي من خلال تمويل سلاسل من المشروعات في القضارف وكردفان، وفق الدراسة.

لكن عامًا تلو الآخر بدأت الآثار السلبية لهذا النوع من الزراعة تطفو على السطح، أبرزها تحكم العلاقات الاجتماعية والسياسية في عمليات التراخيص لحيازة الأراضي وتحويلها إلى مزارع، ومن هنا بدأت سيطرة كبار الموظفين وضباط الجيش والشرطة على المشهد برمته، وبدأت استثماراتهم تفرض نفسها شيئًا فشيئًا.

وعلى الجانب الآخر تم حرمان السكان المحليين من أراضيهم بدعوى عدم امتلاكهم مستندات ملكية وفق القوانين الجديدة التي أقرتها الحكومة، هذا بخلاف فرض رسوم وضرائب باهظة على المواطنين نظير السماح لهم بالعمل في بعض الأراضي، ما مثل عبئًا كبيرًا عليهم، لتزداد معها حالة الاحتقان الشعبي المتصاعد بين المركز الذي يسيطر عليه النخبة والهامش الشعبي المقهور، ما أدى في النهاية إلى إصابة الخريطة الزراعية بهزة عنيفة أسفرت في النهاية عن ثنائية خطيرة: فتح الباب أمام الاستغلال الأجنبي وإهدار الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية.

الأجانب يستولون على 23% من الأراضي

أفضى هذا الصراع الداخلي بجانب أزمات الغذاء التي ضربت العالم بدايات القرن الحاليّ، إلى فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، لا سيما الخليجية، في المجال الزراعي، وافق ذلك رغبة سودانية كبيرة في إنعاش خزانة البلاد المنهكة بسبب النزاعات الداخلية والحروب الأهلية التي أفرغت موارد البلاد.

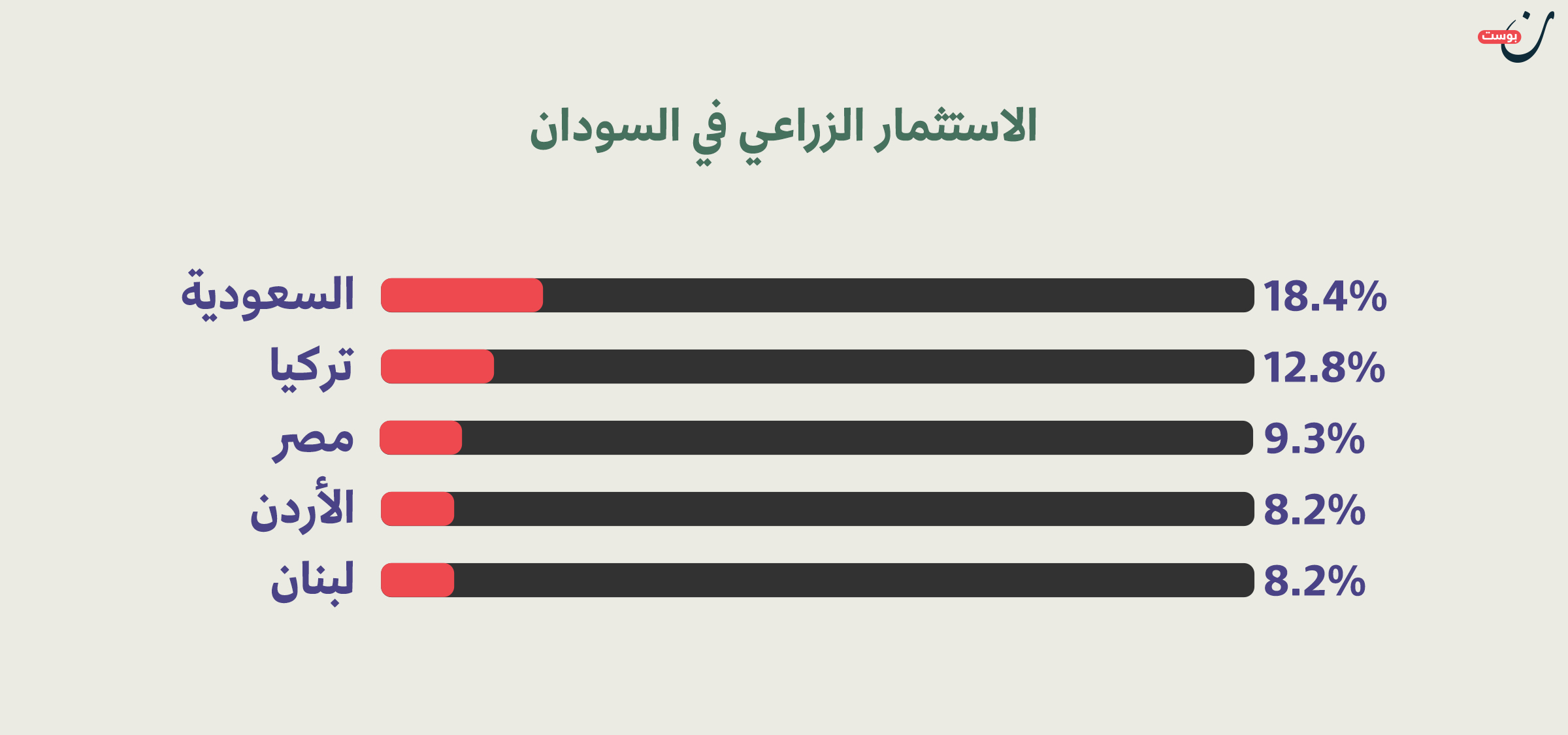

وسيطرت بعض الدول على خريطة الاستثمار الأجنبي في السودان، ففي الفترة بين 2004 و2008 هيمنت 6 دول فقط على أكثر من ثلثي المشروعات الأجنبية: السعودية 18.4% وتركيا 12.8% وسوريا 12% ومصر 9.3% والأردن 8.2% ولبنان 8.2%، وقد بلغ إجمالي المشروعات المنفذة خلال 2000 – 2010 أكثر من 500 مشروع.

لكن يبدو أن الأرقام المعلنة تلك كانت مخادعة بشكل كبير، وفق الصحفي السوداني، زهير السراج، الذي أشار إلى أن ملايين الأفدنة التي منحت لمستثمرين خليجيين وعرب لم يستثمر منها إلا القليل، كاشفًا أن معظم الشركات الأجنبية احتفظت بتلك الأراضي دون استثمار للحصول من خلالها كضمانات على قروض مالية من البنوك الخليجية وإيداعها في حساباتها الخاصة، وهو ما أدى في النهاية إلى إهمال الجزء الأكبر من الأراضي السودانية وإخراجها من خريطة الإنتاج، فلا هي متروكة للمواطنين لزراعتها ولا استغلها المستثمرون في الزراعة.

السراج كشف أبرز الشركات التي حصلت على أراضي سودانية خلال عام 2016 فقط على سبيل المثال وفق تقرير منظمة قرين (GRAIN) المختصة في كشف الأراضي الزراعية المنهوبة في العالم، على رأسها الإدارة التركية العامة للأعمال الزراعية التي حصلت على 780 ألف هكتار (الهتكار 2.4 فدان) تليها شركة وفرة المصرية بـ100 ألف هكتار، ثم حصاد القطرية بـ87 ألف هكتار، وشركة جي إل بي اللبنانية 55 ألف هكتار، ثم شركة أمطار الإماراتية بـ40 ألف هكتار.

وخارج الإطار العربي أبرم نظام البشير اتفاقًا سريًا – بحسب الصحفي السوداني – مع الصين يقضي باستئجار بكين مساحة تقدر بنحو نصف مليون فدان ضمن مشروع الجزيرة، بجانب 200 ألف فدان في المنطقة الشمالية، وذلك لمدة 99 عامًا، نظير شطب الديون الصينية على حكومة السودان المقدرة بنحو 11 مليار دولار.

التقرير المنشور استند إلى رأي الخبير الدولي بجامعة فرجينيا، باولو دودريكو، الذي أشار إلى أن 23% من إجمالي أراضي السودان الزراعية تم بيعها أو إيجارها لمدد طويلة لمستثمرين أجانب، ليحتل السودان المرتبة الرابعة عالميًا بين أكثر الدول التي تم الاستيلاء على أراضيها الزراعية بعد الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا والفلبين، وفق دراسة علمية نشرت في 2012.

ومن أكثر المشروعات التي منحت للأجانب وأثارت الجدل، مشروع أعالي نهري عطبرة وستيت (460 كيلومترًا من العاصمة الخرطوم) الممنوح للسعودية والبالغ مساحته قرابة مليون فدان، كذلك مشروع “الراجحي” في ولايتي نهر النيل والشمالية، المقام على مساحة 300 ألف فدان عند منحنى النيل في الولاية الشمالية، ومشروع شركة “أمطار” الإماراتية، الذي تبلغ مساحته 130 ألف فدان.

80 مليون فدان غير مستغلة

يتصدر السودان قائمة الدول التي لا تستغل مواردها الطبيعية بصفة عامة، فهناك ملايين الأفدنة مهملة دون استغلال، فبحسب دراسة لمؤسسة “غولدمان ساكس” الأمريكية، فإن السودان في المركز الأول في قائمة الدول التي تمتلك أراضٍ زراعية غير مستغلة، وذلك بمساحات تقترب من 80 مليون فدان، أي ما يعادل 47% من إجمالي مساحة البلاد الصالحة للزراعة.

يعود هذا الاستغلال كما تم الإشارة سابقًا إلى الصراع بين النخب والمواطنين من جانب والنزاعات المشتركة بين الرعاة والمزارعين، هذا بخلاف تواضع المنظومة التشريعية التي تحكم العلاقة بينهما، بجانب الإهمال الواضح والتفريغ المتواصل للأراضي عبر بوابة الاستثمارات الأجنبية التي وضعت ملايين الأفندة في ثلاجة الجمود دون استغلال حقيقي.

وفي قراءته التفسيرية لهذا الهدر في الاستغلال يرى وكيل وزارة الزراعة السوادنية الأسبق، عبد اللطيف عجيمي، أن بلاده تستخدم فقط 45 مليون فدان من إجمالي أراضيها الصالحة للزراعة، مرجعًا ذلك إلى عدوم وجود مسح ولا إحصاء دقيق يحصر الأراضي غير المستغلة كما أنه لا توجد خريطة لاستخدامات الأراضي، وهو ما أدى في النهاية إلى “خلق صراعات وأزمات بين المزارعين ورعاة الماشية والثروة الحيوانية بوجه عام، نظرًا لإغلاق مسارات الثروة الحيوانية بسبب التمدد الزراعي غير الرشيد، وتفاقمت المشكلة عقب انفصال جنوب السودان” بحسب تصريحات صحفية له.

آخرون يرون أن الأزمة تتلخص في ضعف معدلات الإنتاجية مع تواضع العائد المخصص لصغار المزارعين، فضلًا عن أن القوانين واللوائح المنظمة للفلاحة تقيّد المزارعين إلى حد ما، هذا بجانب غياب الخطط والرؤى العلمية والإرادة السياسية التي يجب أن تضع هذا الملف ضمن أولوياتها في ظل تراجع عائدات الموارد الأخرى.

إهدار 250 مليار دولار سنويًا

كشفت ندوة تحت عنوان “استثمر في السودان” نظمها الجناح السوداني في “إكسبو2020 دبي”، شارك فيها وزير الزراعة السوداني أبو بكر عمر والقنصل العام للسودان في دبي أحمد عبد الرحمن والرئيس التنفيذي لشركة الروابي للألبان أحمد التيجاني المنصوري، إهدار البلاد 250 مليار دولار سنويًا بسبب سوء استغلال بعض الموارد الطبيعية وعدم تسويقها بالشكل المثالي، وفي المقدمة منها القدرات الزراعية.

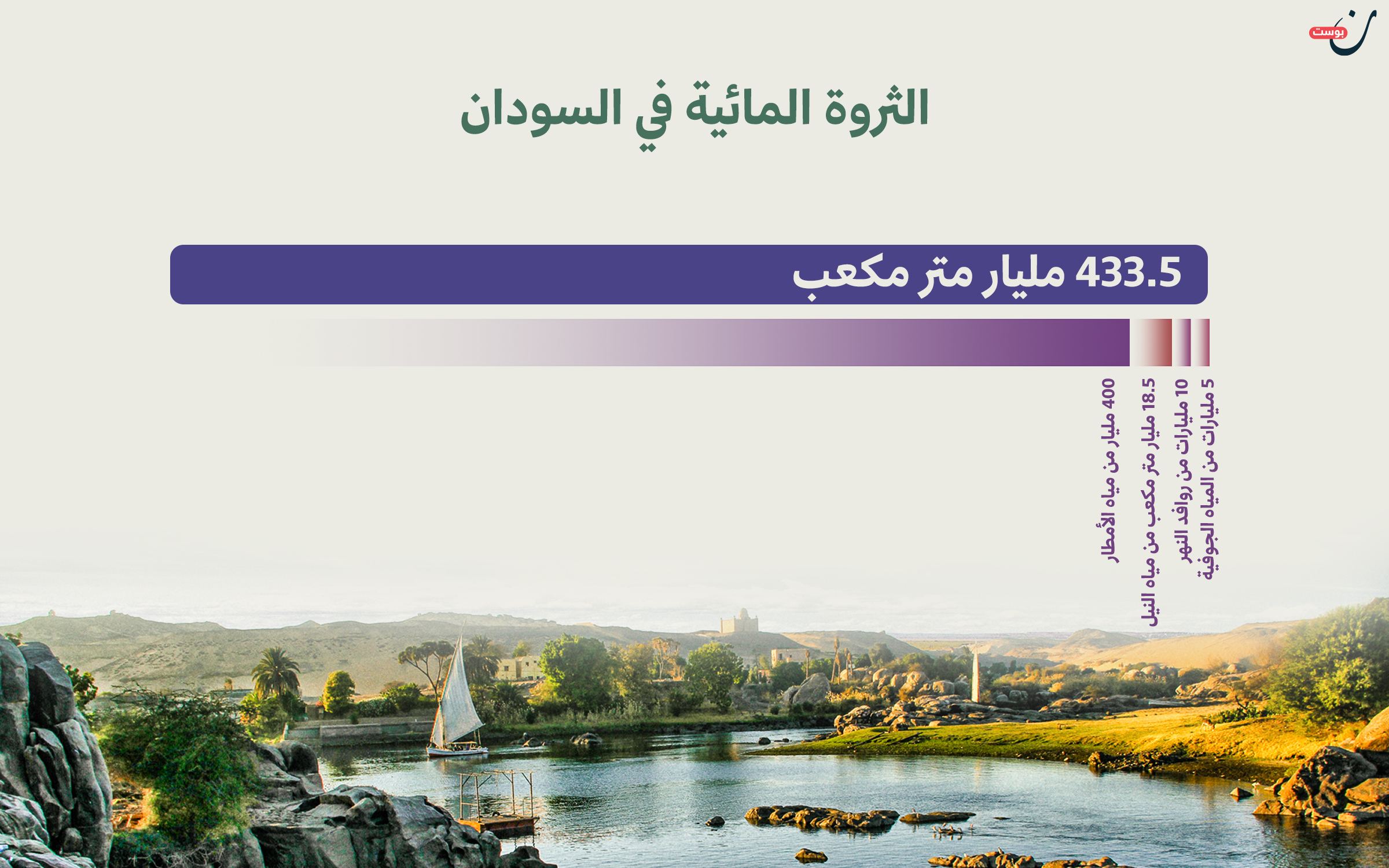

الندوة استعرضت أوجه هدر الثروة الزراعية لبلد تبلغ أراضيه الزراعية ثلثي مساحته الإجمالية، وتشكل 40% من أراضي العرب الزراعية، كما يمتلك ثروة مائية تقدر بـ433.5 مليار متر مكعب بواقع 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل و10 مليارات من روافده و400 مليار من مياه الأمطار و5 مليارات من المياه الجوفية.

وزير الزراعة في كلمته أرجع هذا الهدر بسبب طرق الإنتاج التقليدية التي تستنزف الجهود والموارد المائية وتزيد التكلفة، فيما ذهب آخرون إلى أن السياسات الزراعية الخاطئة والارتكان للخارج أبرز الأسباب وراء حرمان البلاد من ثرواتها الزراعية، مشددين على ضرورة تبني سياسات زراعية أكثر وطنية وموضوعية وتضع حلولًا عاجلةً للأزمات التي تعرقل المسار التنموي.

الفساد والسياسات الخاطئة

بعيدًا عن الأسباب المباشرة لعدم الاستغلال الأمثل للمورد الزراعي في السودان، والناجم عنه تلك المليارات المهدرة سنويًا، فهناك أسباب عامة وعناوين رئيسية يمكن الاستناد إليها لقراءة المشهد بصورة أكثر شمولية وواقعية في ذات الوقت، وهو ما يمكن سحبه على الزراعة وبقية المجالات الأخرى التي تعرقل العملية التنموية وتكبل البلاد بقيود الفشل على المسارات كافة.

وتتصدر تلك العناوين، الفساد، الذي تحول إلى سرطان ينخر في عظم المجتمع حتى حوله إلى كيان هش غير قادر على الصمود أمام أدنى التحديات والصعاب، وبالكاد لا يوجد قطاع واحد داخل السودان سلم من هذا الداء العضال حتى بات سمة ثابتة ومميزة للدولة الإفريقية.

وتحول الفساد في العقود الأخيرة من أحداث ووقائع فردية إلى ظاهرة عامة، كان لها ذيولها المتشعبة من غياب الشفافية وعدم المحاسبة والقصور التشريعي الواضح بجانب تقزيم دور الدولة في محاربة الفساد والتصدي للمفسدين، بعدما بات الكثير منهم من أبناء مؤسسات الدولة السيادية وأحد أركانها الراسخة.

ورافق هذا الفساد غياب السياسات الزراعية الجيدة والاعتماد على الأساليب التقليدية في الزراعة وعدم الاهتمام بفقرات العملية الزراعية وعلى رأسها الفلاح الذي تعرض لتهميش وظلم كبير، قلل بالطبع من حماسته ورغبته في تحسين إنتاجه وبذل قصارى جهده لعلاج الأزمات التي تلاحقه ليل نهار وسط تجاهل غريب من الحكومة، وهو ما يفسر ظاهرة النزوح من القرى إلى المدن، حيث ترك المزارعون أراضيهم بعدما لم تعد مجدية لهم، ونزحوا إلى المناطق الحضرية في المدن الرئيسية وخارج البلاد.

على مشارف الجوع

المقدمات السابقة في ضوء منحنى سريانها المتسارع لا شك أنها ستقود إلى نتائج متوقعة لا يمكن التشكيك فيها، حيث المزيد من الانحدار والتهاوي وانهيار الاقتصاد ومعه المستوى المعيشي، ليجد الملايين من أبناء السودان أنفسهم مدفوعين بالقوة نحو مستقنع الفقر والعوز والجوع.

ففي الوقت الذي تشير فيه تقارير الأمم المتحدة إلى أن 46.5% من سكان البلاد يعيشون دون خط الفقر، فإن هناك مصادر أخرى تشكك في صحة المعلن، وتؤكد أن الرقم يتجاوز ذلك بكثير، من بينها مفوضية الضمان الاجتماعي (حكومية) التي كشفت أن 77% من إجمالي السودانيين يقبعون تحت خط الفقر.

الإحصاءات تشير إلى قفز معدلات الفقر بين السودانيين من 50% عام 1994 إلى 77% في الأعوام الأخيرة، مع الوضع في الاعتبار احتساب معدلات الفقر في السودان وفق المؤشر المحلي البالغ 1.9 دولار يوميًا للفرد، أما في حال حسابه على المؤشر العالمي الذي يبلغ 3.5 دولار، وفي بعض الأحيان 5.5 دولار يوميًا، فإن أكثر من 95% من الشعب السوداني سيقبع تحت طائلة “خط الفقر”.

التقارير القادمة من الداخل السوداني خلال السنوات الأخيرة تشير إلى هجرة شبه جماعية لمهنة الزراعة لحساب حرف ومهن أخرى أكثر ربحية وأقل جهدًا، وهو المؤشر الذي يكشف بشكل دقيق ملامح القادم فيما يتعلق بثروة السودان الزراعية التي باتت في مهب الريح إن لم يتم تدارك الأمر.

ومع التطورات الأخيرة والصراع الدامي بين العسكر والتيارات المدنية، ابتعدت الزراعة عن قائمة أولويات المتصارعين، فيما تسير المستويات المعيشية للمواطنين نحو المزيد من التهاوي، دون وجود رؤية واضحة لتحسين الأوضاع مستقبلًا، فهل ينزلق البلد صاحب الثروات الزراعية القارية إلى مستنقع الجوع أم آن الأوان لاستنهاض الهمم من رحم هذا اليأس والجمود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان؟