الحملة التفسيرية والتنسيقيات الشبابية والحشد الشعبي، كلها مسميات لهدف واحد وهو إظهار الدعم والموالاة للرئيس التونسي قيس سعيد خلال حملته الانتخابية وبعدها، وصولًا إلى تنفيذ إجراءات 25 يوليو/تموز، لكن هذا المسار شهد تحولات عدة، فقد تضاءل فيه عدد الموالين ووصل حد الاستقالات، ما يطرح تساؤلات عن واقع الحشد الشعبي المساند الذي أثار منذ تأسيسه جدلًا لدلالات تسميته، وكأن مهمة الحشد الجديد مواجهة قسم من التونسيين “باعتبارهم أعداء”، ولو أنهم انتخبوا الرئيس وأوصلوه لسدة الحكم.

لكن يبدو أن قسمًا كبيرًا من هؤلاء قد انسلخوا، بعد ظهور حجمهم الحقيقي تدريجيًا، من خلال المظاهرات في أكثر من مناسبة، وأخيرًا بتخلي كبير المفسرين عن دعم الرئيس، ما أشعل الجدل عن واقع الداعمين لقيس سعيد.

أدوار وظيفية

خرجوا منذ اليوم الأول للانقلاب الدستوري 25 يوليو/تموز ورأيناهم كيف واجهوا بعض مقرات الأحزاب وحرقوا محتوياتها وضربوا حراسها، ثم تم الترخيص لهم رسميًا في مايو/أيار الماضي، ليصبح لديهم حزب سياسي وحراك جماهيري، كما يصفه مريدوه، وقد صدر لهم الاعتراف بذلك في الجريدة الرسمية.

أثار ذلك استهجان الكثيرين لطبيعة تسميته بالحشد الشعبي التي تحيل إلى استزراع مليشيات الحشد الملالي الإيراني في بيئة غير بيئته، ما يثير الانزعاج من الأدوار الوظيفية التي تثير القلاقل والفتن وتقسيم المجتمع وإمكانية سقوطه في نفس الدوامة التي سقطت فيها أحزاب مماثلة خارج تونس، وقد رفض بعض القضاة أصلًا التسمية وفق القانون التونسي، إذ يمنع مرسوم الأحزاب في بنده الرابع قيام أحزاب على أسس العنف، وهو الطابع البعيد عن واقع وطبيعة البلاد.

يبدو أن تلك المخاوف والرفض الواسع لتسميات لا مبرر لها، غير نوايا الإقصاء والتهميش الموجهة ضد قسم من المواطنين أو الأحزاب التي لها تراخيص أيضًا وعرفت بنهجها الرافض للعنف ولم ترفض الحوار في كل المحطات البارزة قبل وبعد الثورة، وهنا نشير إلى مختلف الأحزاب سواء كانت إسلامية أم يمينية قريبة من ذات التوجه التي ربما قصد “الحشد” استئصالها من خلال تصريحاته وتلميحاته.

إلا أن ما يعلق بالبال ويثير الحيرة في آن واحد، أن العديد من المسميات من قبيل الحشد الشعبي أو اللجان الشبابية والتنسيقيات والحملات التفسيرية، برزت لكثيرين كتنظيم بديل للأحزاب السياسية التي فشلت خلال “العشرية السوداء” الماضية، كما يسميها أنصار الرئيس، وكأنهم سيأتون بما لم يأت به الأوائل، خاصة أن نشأة مثل هذه الأحزاب في تونس تعد سابقة تاريخية.

كل ذلك يذكر وفق كثيرين، بالطائفية والقبلية والفئوية المدمرة للمجتمعات، وقد سبقتنا تجارب مريرة منها تجربة العقيد الليبي معمر القذافي في حظر التحزب على أساس “من تحزب خان”، وانتهى به المسار بعد أربعة عقود بمصير سيئ أسود، لا تزال البلاد تعاني مخلفاته إلى يوم الناس هذا.

عصابات بدل المؤسسات!

التصعيد الأخير شمل الهجوم على مقر اتحاد الفلاحين التونسيين في شكل هجوم بلطجي أقرب إلى فعل العصابات، أدانه المجلس المركزي للاتحاد نفسه، بعد الانقلاب على القيادة المنتخبة ومعظم أعضائه وتعيين نور الدين بن عياد رئيسًا جديدًا بالقوة، مع ما راج من تهديدات بوقف أجور الأعضاء إذا رفضوا التسليم والقبول بالقيادة الجديدة المفروضة.

هذه الإملاءات التعسفية على الهيكلية الشرعية الديمقراطية، ليست بمعزل عما يجري في البلاد من فرض لخيارات وإجراءات عنوة، وربما ذهب البعض لاعتبارها تمهيدًا أو رسالةً للاتحاد العام التونسي للشغل للقبول بما تحدده السلطة العليا، كما تم فرض الاستفتاء الإلكتروني لإصلاح النظام السياسي، ثم فرض حوار إقصائي، ما أثار قلقًا واسعًا عن إمكانية فرض دستور مرتقب بنفس الآليات، بعيدًا عن إرادة الشعب، يتم تقديمها على أساس أنها إصلاحات.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فتمت مهاجمة ندوات للمعارضة رغم تنظيمها بشكل قانوني مرخص له، مثل مهاجمة مجموعة شباب لندوة جبهة الخلاص الوطني في مدينة دقاش بمحافظة توزر، ومحاولة منعهم من عقد اجتماع شعبي مضاد للانقلاب، في إطار تحركات شعبية بمختلف جهات الجمهورية للحشد والتوعية بخطورة الانقلاب، وقد توسع الاعتراض المتعمد لقيادات الجبهة في جهة قفصة وصفاقس.

وهي تصرفات لا يمكن أن تكون فردية ولا منعزلة عن المناخ العام السائد أو الذي يراد له أن يكون تعبيرًا عن وجهة نظر يُروج لها بأنها لا تزال تمثل الأغلبية الساحقة التي صوتت للرئيس، بينما في الواقع فقد تقلصت قاعدته الشعبية بما لا يدع مجالًا للشك، لعدة اعتبارات أهمهما تخلي أحزاب كبرى عن دعمه بعد التصويت له، ثم انسلاخ قيادات ومسؤولين محيطين به كانوا من أشد الموالين، ما أثر على الأنصار، وهذا واضح حتى من مواقف المدونين وصفحات موقع التواصل الاجتماعي التي كانت تروج وتدعو لانتخاب قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية.

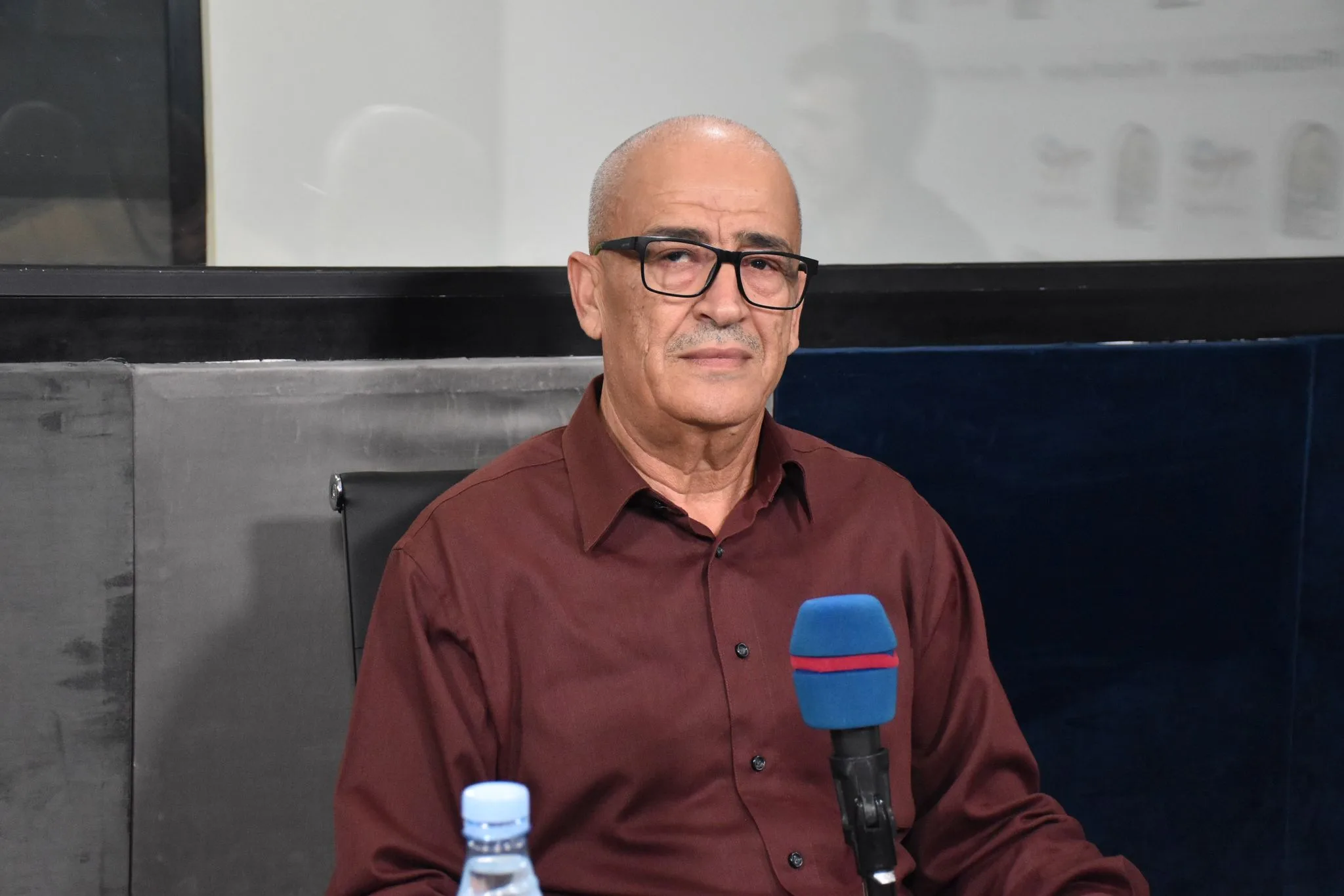

انسحاب كبير المفسرين

بعد كل تلك المخاوف من سقوط الحشد في سيناريوهات العنف والحرب الأهلية، جاءت استقالة كبير المساندين لقيس سعيد أو كبير المفسرين كما يسميه البعض، الذي تطوع لتفسير برنامج قيس سعيد كمرشح للانتخابات الرئاسية السابقة والمدافع الشرس عن نظرية البناء القاعدي للحكم التي وصف فيها قيس بـ”القائد الأممي”، التي فاجأت الكثيرين بعد موجة استقالات من العيار الثقيل من المحيط المقرب للرئيس، من المستشارين خاصة، لا سيما مع معارك كسر العظام مع القضاة وجبهة الخلاص وانضمام اتحاد الشغل بقوة لمحور المعارضين للقصر.

بالتالي فإن انسحاب أكبر الأوفياء لرئيس الجمهورية “من الدور الذي كان يمارسه تطوّعًا”، كما قال، يأتي بعد مهاجمته مؤخرًا قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل، رغم تعهده مرارًا في اجتماعاته بالتنسيقيات الشبابية الموالية للرئيس بالسير قُدمًا في برنامج الرئيس، فهل يأتي الرحيل قفزًا من السفينة بعد أن استشعر غرقها، وهو أعرف العارفين باتجاهات الأمور.

أم قد يكون لأمر آخر، مثل الشعور بالحقن والغضب لعدم ظفره بأي منصب بعد التعيينات المستمرة للمحافظين ومسؤولين بالمحافظات.

ومع صمته غير المعتاد عن التعليق على أسباب انسحابه، فلا شك أن المرحلة الحاليّة من أصعب المراحل السياسية والاقتصادية بإجماع المراقبين، لكن مما لا شك فيه أيضًا، أن القرار سيكون صائبًا حال استشعار خطر المرحلة أو احتمال تحول المشهد إلى معركة تنحى فيها تلك المسميات منحى العنف وهو ما لا تتحمله البلاد ولا العباد، وترفضه القوى الحية والمدنية.