ترجم وتحرير: نون بوست

لطالما تعرّض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لانتقادات بسبب تأثيرهما القوي على السياسات المحلية للعديد من الدول. منذ تسعينيات القرن الماضي على وجه الخصوص، تلقت هذه المؤسسات الدولية انتقادات لفرض سياسات مثل إصلاحات التكيف الهيكلي وتدابير التقشف على عملائها من الدول أدت إلى تعميق مظاهر عدم المساواة في دول الجنوب، وهو ما يصب في مصلحة الدول القوية في شمال الكرة الأرضية.

كيف نفهم الأصول الهيكلية لهذا الاختلال العالمي؟ تتمثّل إحدى وجهات النظر المتعارف عليها إلى حد ما في إلقاء اللوم على النيوليبرالية فقط. يجادل هذا المنظور بأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أي المؤسسات التي يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية، سمحت في وقت ما بقيام نظام أكثر إنصافًا للحوكمة الاقتصادية في ظل نظام بريتون وودز لإدارة النقد العالمي، الذي انهار في أوائل السبعينيات؛ لتحلّ محلّه سياسات اقتصاد السوق الحرة. وقد عزز وصول كل من رونالد ريغان ومارغريت ثاتشر إلى السلطة توجّه هذه المؤسسات النيوليبرالي طوال فترة الثمانينات.

بحلول التسعينيات، كان الحزب الديمقراطي قد حقق سلامه من خلال هذه الثورة الأيديولوجية. في عهد بيل كلينتون، عزز صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اهتمامهما بالعلاجات بالصدمة أو ما يعرف بسياسة التحرير الاقتصادي. وعلى هذا النحو، كان تبرير التحول إلى النيوليبرالية حدوث أزمة ديون العالم الثالث، والأزمة المالية الآسيوية 1997-1998، والنهب الذي تعرّضت له روسيا ودول الكتلة الشرقية السابقة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.

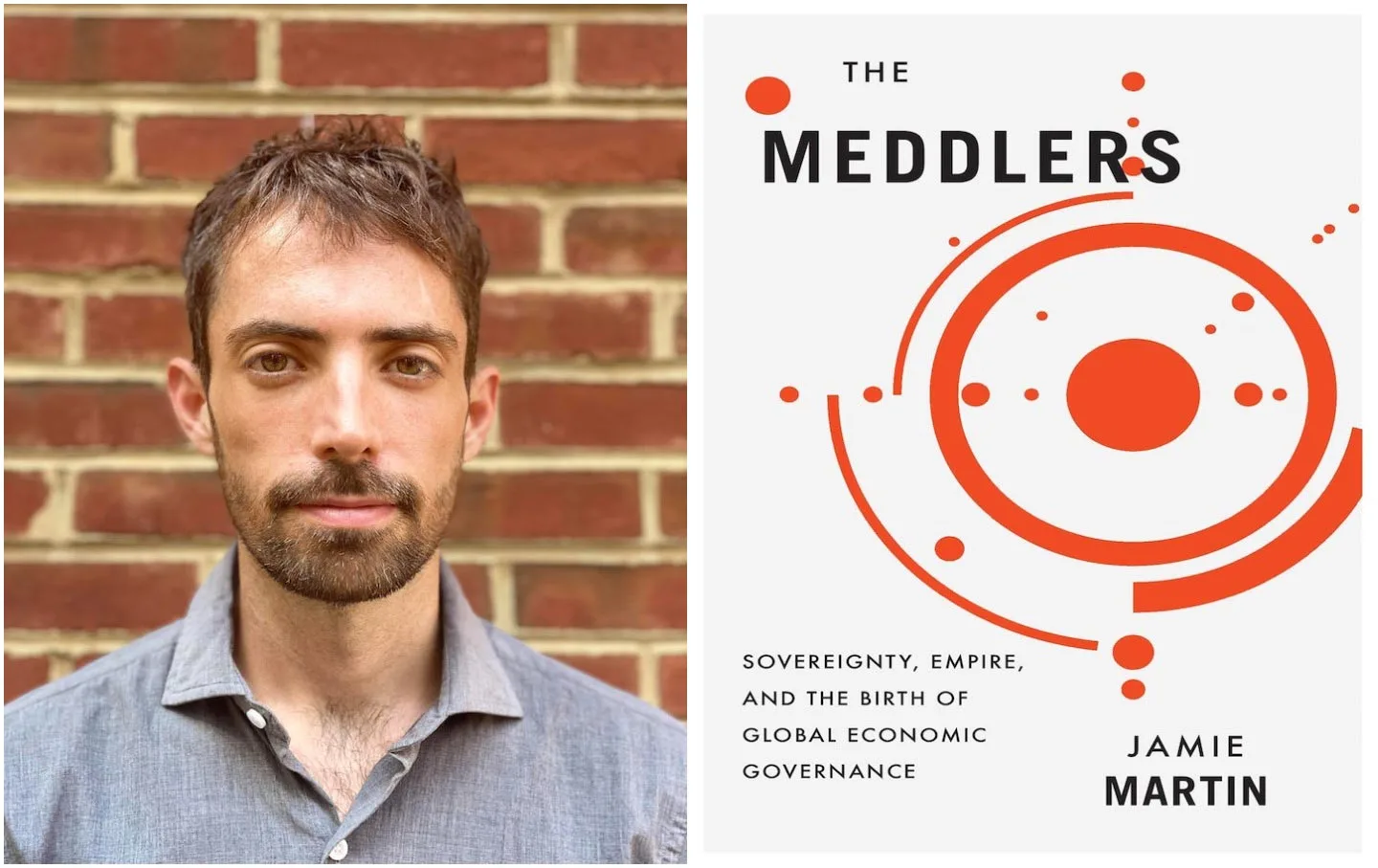

في كتابه الجديد “المتطفّلون: السيادة والإمبريالية وولادة الحكم العالمي”، يتحدى جيمي مارتن – الذي سيصبح قريبًا أستاذًا مساعدًا للتاريخ والدراسات الاجتماعية بجامعة هارفارد – هذه الرواية المتعارف عليها ويجادل بأنه إذا أردنا حقًا فهم العواقب الكارثية لتدخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في السياسات المحلية للدول ذات السيادة، فمن الضروري فهم المؤسسات الدولية الأولى للحوكمة الاقتصادية، مثل عصبة الأمم وبنك التسويات الدولية، التي ظهرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى. منحت هذه المؤسسات موظفي الخدمة المدنية والمصرفيين والسلطات الاستعمارية من أوروبا والولايات المتحدة قوة غير عادية لفرض سياسة التقشف، والإشراف على برامج التنمية، وتنظيم أسعار السلع. وكانت العديد من هذه المؤسسات تتبع افتراضات مبنية على الحضارة والأبوية وسيادة البيض، واستخدموها لتبرير التدخل في اقتصادات الدول الأخرى.

كما يجادل مارتن بأن هذه المؤسسات كانت تعيد توظيف ممارسات الإمبريالية المالية من القرن التاسع عشر في شكل جديد وأكثر تعقيدًا، وهو ما يتجلّى من خلال انهيار الإمبراطوريات الأوروبية والمطالبات المتزايدة بتقرير المصير. من خلال هذا التحليل، يقدم مارتن منظورًا بديلا لأزمة الحوكمة الاقتصادية العالمية اليوم، موضحًا كيف كانت القوة التدخلية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي متجذّرة طوال الوقت في الإمبريالية والاستعمار.

في حوار مع مارتن، تحدث عن رأيه في العلاقة بين الإمبريالية والحوكمة الاقتصادية العالمية المعاصرة، وأوضح سبب إساءة تفسير نظام بريتون وودز، وقدّم تعريفه للنيوليبرالية وما يراه بديلًا اقتصاديًا جذابًا لما يُسمّيه بـ “المتطفّلون”.

عادة ما ينظر النقاد في السياسات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية من منظور العولمة. ومن الأمور الأكثر شهرة خلال التسعينيات أن هذه المؤسسات تسببت في إحداث فوضى في دول الجنوب ودول الكتلة الشرقية السابقة بسبب فرض سياسات التقشف القسري وإصلاحات التكيف الهيكلي وغيرها من العلاجات بالصدمة في مجال الاقتصاد. كانت هذه السياسات محل انتقاد بشكل روتيني لانتهاكها سيادة هذه الدول. يرفض كتابك هذه الرواية لأنك لا تعتقد أن مثل هذه السياسات كانت نتيجة لما يسمى بالثورة النيوليبرالية في السبعينيات، ما سبب ذلك؟

إن هذا النوع من القوى التدخلية بعيدة المدى للمؤسسات الاقتصادية الدولية التي نربطها مع إجماع واشنطن – وهي صلاحيات لفرض التقشف في الدول المقترضة ومطالبتها بسن إصلاحات تحررية واسعة النطاق – لم يظهر فجأة في أواخر القرن العشرين. لقد نشأت هذه القوى قبل عدة عقود وتحديدًا في نهاية الحرب العالمية الأولى عندما أقامت الدول القوية والجهات الفاعلة الخاصة شراكات جديدة لحماية مصالحها في ظل الاضطراب الاقتصادي والسياسي العالمي الهائل.

خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وسّع صندوق النقد الدولي بالفعل نطاق نشاطه بشكل كبير من خلال جعل المساعدة مشروطة بتعهد المقترضين بإنجاز إصلاحات السوق الشاملة. وقد حدث ذلك خلال ثلاث فترات متتالية من الاضطرابات العالمية أعقبت نهاية نظام بريتون وودز، وهي: أزمة ديون العالم الثالث، وانهيار الاتحاد السوفيتي، والأزمة المالية الآسيوية 1997-1998. وخلال كل فترة من هذه الفترات، مارس صندوق النقد الدولي ضغوطًا هائلة على الدول المقترضة مثل الأرجنتين وكازاخستان وتايلاند، مطالبًا إياها بالالتزام بالتقشف وإجراء تحولات كبرى في اقتصاداتها المحليّة.

وفي حال رفضت هذه الشروط، كانت هذه الدول مهددةً بخسارة المساعدة المقدّمة من صندوق النقد الدولي وفقدان الوصول إلى مصادر أخرى لرأس المال الأجنبي، وذلك لأن أي اتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي هو معيار يستخدمه المقرضون الآخرون لتحديد الجدارة الائتمانية لإحدى الدول. وقد اشتهر صندوق النقد الدولي بتدخله المكثّف في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة من أجل إرساء العولمة الرأسمالية المتحرّرة تحت هيمنة الولايات المتحدة.

هناك أسباب وجيهة لربط بروز قوة صندوق النقد الدولي بالثورة النيوليبرالية المعاصرة. كان صندوق النقد الدولي يُصرّ على إنجاز نفس إصلاحات السوق في دول الجنوب ودول ما بعد الشيوعية ليتم تنفيذها فيما بعد في الولايات المتحدة وأوروبا. وبالنظر إلى هيمنة وزارة الخزانة الأمريكية على صندوق النقد الدولي، غالبًا ما كان الأشخاص الذين يشرفون على مثل هذه التحولات في الاقتصاد الأمريكي هم الذين يطالبون بتنفيذها في أماكن مثل روسيا أو إندونيسيا.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تقدم فيها مؤسسة دولية قروض إنقاذ مشروطة بالتقشف واستقلال البنك المركزي، وإنما سبقتها في ذلك عصبة الأمم عندما فرضت سياسة مماثلة على أراضي هابسبورغ والأراضي العثمانية السابقة في عشرينيات القرن الماضي. وقد تضّمنت تكييف التقنيات المستخدمة من قبل لجان الديون شبه الاستعمارية، التي أنشأها مستثمرون وحكومات أوروبية وأمريكية في القرن التاسع عشر، لتأديب المقترضين والحصول على الإيرادات منهم عبر شمال إفريقيا والبلقان وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والصين والإمبراطورية العثمانية. كانت هناك استمرارية عميقة بين أدوات الإمبريالية المالية غير الرسمية منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى وظهور الحوكمة الاقتصادية العالميّة في أعقابها.

خلال تأسيس صندوق النقد الدولي في أوائل أربعينيات القرن الماضي، أصرّ بعض مؤسسيه على أن المؤسسة الجديدة يجب أن تتخلى عن هذه الممارسات الإمبريالية الواضحة، ولم يرغبوا في أن تكون مهمتها التنمر على الدول لخفض ميزانياتها والتخلي عن خطط الرفاهية في فترة ما بعد الحرب. لذلك، اتّفق مؤسسوه على أنه ينبغي السماح للحكومات بحماية مواطنيها من دورات الازدهار والكساد التي تميز النظام الرأسمالي. هذا من بين أسباب الحنين الشديد إلى نظام بريتون وودز اليوم ووصفه بأنه ترياق النيوليبرالية. لقد بدا أن مؤسسيه يؤمنون بالحاجة إلى بناء مصالحة إنسانية بين شكل معتدل من أشكال العولمة مع الرفاهية الوطنية والإدارة الاقتصادية الكينزية.

لكن أقوى الجهات الفاعلة الأمريكية في صندوق النقد الدولي لم تبد التزامًا حقيقيًا بهذه الرؤية بمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبدأت المؤسسة في تقديم قروضها الأولى للدول الأعضاء في العالم الثالث. وخلال أوائل الحرب الباردة، بدأ صندوق النقد الدولي التصرف مثل الدائن الإمبراطوري السابق من خلال جعل القروض مشروطةً بسياسات التقشف ومكافحة التضخم، بدءًا من دول أمريكا اللاتينية مثل المكسيك وباراغواي وتشيلي، ثم على نطاق أوسع في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي، ودول ما بعد الاستعمار في أفريقيا. وهذا يعني أن ظهور هذه الممارسات من جديد لم يتطلب صعود النيوليبرالية.

ما هي النتيجة الرئيسية من روايتك البديلة لتاريخ صندوق النقد الدولي؟

تتمثل النتيجة الرئيسية لهذا التاريخ في انتقاد فكرة إمكانية تخلي صندوق النقد الدولي اليوم عن تقديم القروض بشروط. هناك سبب وجيه لأخذ التغييرات الأخيرة المتعلقة بالأفكار الاقتصادية في صندوق النقد الدولي على محمل الجد – بداية من تركيزه الجديد على معالجة عدم المساواة وصولًا إلى الدعم الحذر فيما يتعلق باستخدام ضوابط رأس المال. وحتى لو قام صندوق النقد الدولي رسميًا بتخفيف احتضانه الشديد لبعض الأفكار النيوليبرالية، ستواصل المؤسسة ربط مساعدتها للدول الأعضاء الضعيفة بنفس المطالب القديمة للتقشف، وهو ما وقع مؤخرًا في سلسلة القروض الطارئة التي قدمها خلال جائحة كوفيد-19.

اعتبار هذه الممارسات ابتكارات من أواخر القرن العشرين يعني أنه يمكن التخلي عنها بسهولة بعيدًا عن الأفكار النيوليبرالية. أما اعتبارها امتدادًا للحكم المالي الذي يعود إلى أكثر من قرن، يوضّح سبب استمرار صندوق النقد الدولي في إثبات حصانته ضد النماذج المتغيّرة في الاقتصاد الأكاديمي وفي صنع السياسات.

هل يمكنك شرح مفهومك لـ “التدخل”، وتحديدًا كيفية ارتباطه بما يبدو أنه إشكالية محوريّة في كتابك: أي الصراع بين ظهور حركة تقرير المصير القومية بعد الحرب العالمية الأولى – على النحو الذي تجسده عُصبة الأمم – والنظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي الذي هدد السيادة الوطنية؟ هل يمكنك شرح هذه الإشكالية بالتفصيل؟ كيف يمكن اعتبار إعادة اختراع الإمبريالية من ضمن الحلول الدولية الجديدة لهذا الصراع؟

في هذا الكتاب، تُشير فكرة التطفّل إلى نوع من السلطة التي تمارسها جهات خارجية على السياسات والمؤسسات والقوانين المحلية للدول ذات السيادة؛ ومن بينها السلطة التي تُمارس عندما تصر مؤسسة مثل صندوق النقد الدولي على أن تقوم دولة عضو بخفض ميزانياتها أو عزل بنك مركزي عن السيطرة البرلمانية مقابل الحصول على قرض. وقد تطرّق كتابي إلى تاريخ تطوّر هذه القوة من القرن التاسع عشر حتى القرن العشرين، وكيفية تغيّر معنى الدولة خلال هذه العملية.

من المهم معرفة أن فقدان السيادة الذي ينطوي عليه هذا النوع من التدخل مختلف عما يحدث عند توقيع دولة على معاهدة أو تبني قيود المعيار الذهبي أو دعوة خبراء أجانب للمساعدة في الإصلاحات المحلية. إن التدخل الذي أتحدث عنه ينطوي على إجبار دولة ما باستعمال القوة على السماح للجهات الفاعلة الأجنبية القوية بتشكيل مؤسساتها وسياساتها المحلية – سواء عن طريق تهديدات بالتدخل العسكري مثلما هو الحال في القرن التاسع عشر أو عن طريق العزل عن أسواق رأس المال الدولية كما حدث في القرن العشرين.

من شأن هذه النظرة بعيدة المدى أن تساعد في فهم الطبيعة الراديكالية للسلطة التي تمارسها مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي وسبب نشأة مثل هذه المقاومة. وتتلاءم الحماية من تدخل الجهات الفاعلة الخارجية في السياسات والمؤسسات المحلية مع المفهوم الحديث للسيادة نفسها – حتى لو اقتصرت الحماية على الدول الأقوى تاريخيًا. وقد كان يُنظر إلى مسائل الدين وتعاقب السلالات والمسائل الدستورية حتى القرن التاسع عشر على أنها الأكثر أهمية. ولكن بحلول أوائل القرن العشرين – وهي فترة العولمة الاقتصادية السريعة – كان يُنظر إلى السياسات الاقتصادية على أنها بحاجة إلى مثل هذه الحماية أيضًا.

لنأخذ على سبيل المثال التجارة: تم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية في القرن التاسع عشر، ولكن كان يُنظر إلى التعريفات الجمركية على أنها سياسات محلية صارمة رغم تأثيرها على الرفاهية الاقتصادية للبلدان الأخرى. ونادرًا ما نتذكر رفض الكونغرس انضمام الولايات المتحدة إلى عصبة الأمم، الذي لم يكن بسبب بعض المشاعر الانعزالية العامة فحسب، بل نتيجة خوف محدد جدًا يتمثل في تدخل الرابطة في اثنين من أكثر المجالات إثارة للجدل في السياسة الداخلية الأمريكية، ألا وهما التعريفات الجمركية، والهجرة. وينطبق الأمر نفسه على المالية العامة، فقد كان اختيار الدولة فرض ضرائب على المواطنين وإنفاق إيراداتها أحد أهم التعبيرات الأساسية عن سيادتها. وفي أوائل القرن العشرين، لم يعد يُنظر إلى الدولة التي تسمح للآخرين بتحديد نظامها المالي على أنها دولة كاملة، بل كانت تُرى على أنها دولة شبه سيادية أو شبه مستعمرة، مثل الصين أو مصر في ذلك الوقت.

تمثلت المشكلة السياسيّة التي واجهتها مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية التي تأسست في أعقاب الحرب العالمية الأولى في مدى قدرتها على التدخل في هذه السياسات والمؤسسات المحلية. كان واضحًا أن الرأسمالية العالمية لا يمكن أن تشمل إدارة العلاقات بين الدول فحسب، مثل منع إحداها من الدخول في حرب مع أخرى، بل يمكن أن تشمل أيضًا التفكير في المسائل الاقتصادية المحلية الحساسة. ولكن كان على هذه المؤسسات أن تحاول ممارسة هذه القوة التدخلية بطرق بعيدة عن التنمر الذي لطالما مارسته الإمبراطوريات على الدول الواقعة على أطراف الاقتصاد العالمي.

كان هناك في تلك الفترة تساؤلات بشأن توارث المؤسسات الدولية الجديدة مثل عصبة الأمم للممارسات الإمبريالية القديمة. آنذاك، كانت بريطانيا وفرنسا – أقوى أعضاء العُصبة – إمبراطوريتين استعماريتين متراميتي الأطراف. ولكن خلال فترة من المطالبات المتزايدة حول تقرير المصير، لم ترغب الدول المتمتعة بالحكم الذاتي – ولا سيما الدول التي نالت استقلالها مؤخرًا، مثل بولندا أو ألبانيا – أن تظل مُدانة مثل الدول الفقيرة وشبه السيادية التي تثقل كاهلها الديون منذ القرن التاسع عشر، وتحت إشراف دائنيها وغير مُسيطرة بشكل كامل على سياساتها المحلية.

سعت المؤسسات الدولية لجعل هذه السياسات أقل إذلالًا من خلال تقديم تمثيل رسمي للدولة التي تُطبق فيها هذه السلطات. وبهذه الطريقة، كان على هذه المؤسسات أن تعمل كآلات لإضفاء الشرعية – من خلال جعل الممارسات الإمبريالية القديمة سهلة التحمل على الدول ذات السيادة في عصر المطالبة بتقرير المصير. ولكن حتى مع هذا الشكل المُطهر الجديد، قوبلت هذه القوى بمقاومة هائلة أينما حلّت.

كيف نتعامل مع الديناميكيات المماثلة التي لا يزال معمولًا بها حتى الآن؟

منذ أواخر التسعينيات، نأت المزيد من الدول بنفسها عن صندوق النقد الدولي بعد أن أصبح واضحًا ما ينطوي عليه قبول مساعداته. وهذا ما ينطبق بشكل خاص على اقتصادات “الأسواق الناشئة” – روسيا والصين وكوريا الجنوبية وتركيا – التي طوّرت طرقًا للتعامل مع عدم الاستقرار المالي من أجل تجنب تلقي مساعدة من صندوق النقد الدولي. والسبب وراء هذا النفور لم يكن أن كل هذه الدول تشن حربًا على النيوليبرالية. على سبيل المثال، تلتزم روسيا منذ فترة طويلة بضبط النفس المالي وتفتخر ببنك مركزي يعمل به خبراء الاقتصاد التكنوقراطيين الأكثر حداثة. ولم تكن روسيا لتسمح أبدا لصندوق النقد الدولي بإجبارها على الالتزام بهذه السياسات، لا سيما بالنظر إلى تجاربها معه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. كما أن السماح بهذا النوع من التدخل في شؤونها الداخلية من قبل مؤسسة تهيمن عليها وزارة الخزانة الأمريكية سيكون أقرب إلى الاعتراف بنوع من فقدان السيادة نتيجة خسارة الحرب. وفي بعض النواحي، يعدّ صعود بوتين الذي يصف نفسه كحامي للحكم الذاتي الروسي والهيبة الحضارية رد فعل مباشر على الإهانات المتصورة بالسماح لمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي بالتدخل في الاقتصاد والسياسة المحلية لروسيا خلال التسعينيات.

من بين أهداف كتابي توضيح مدى قدم هذه الديناميكية. ولطالما كانت الدول التي قبلت الحاجة إلى إصلاحات ليبرالية أو ضبط النفس المالي مترددةً بشأن الالتزام بها عندما تطلب منها الجهات الفاعلة الخارجية القوية ذلك، باستثناء أوقات الأزمات. وقد يكون قبول الانضباط المالي من هيئة مثل عُصبة الأمم أو صندوق النقد الدولي مفيدًا استراتيجيًا لبعض الفاعلين السياسيين – مثل تفويض قرار فرض التقشف الذي كثيرًا ما كانت تلجأ له الحكومات لصد المعارضة المحليّة له. ولكن القيام بذلك كان دائمًا محفوفًا بالمخاطر السياسية لأنه من المحتمل أن يُنظر إليه على أنه نقل دولة معينة إلى مرتبة أدنى في التسلسل الهرمي العالمي، وتخليًا عن الحكم الذاتي الذي يهدد بفقدان الدولة لسيادتها. وقد كانت هذه الأرضية هشة للغاية لبناء رؤية قابلة للاستمرار للتعاون الدولي.

هل يمكنك تحديد التسلسل الهرمي الحضاري والعرقي والثقافي لهذه المؤسسات الدولية الأولى للحوكمة الاقتصادية، وكيف شقت طريقها إلى مؤتمر بريتون وودز في تموز/ يوليو 1944، الذي أدى إلى تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟

في أوائل القرن العشرين، شهدت العديد من الدول ذات السيادة تدخلاً سافرًا غير مرغوب فيه في شؤونها الداخلية. اتخذ ذلك أشكالًا عديدة. سيطرت اللجان التي يديرها الأجانب على الأصول والسياسات التي تمليها على البلدان المقترضة مثل مصر ونيكاراغوا، بينما فقدت دول أخرى مثل الصين وسيام قوتها في وضع تسعيراتها الخاصة. وفي العديد من الدول، كانت الموارد الطبيعية والأراضي مملوكة من قبل جهات أجنبية وكانت البنوك المركزية تحت سيطرة مدراء أجانب. ولم ترَ دول مثل هاييتي وليبيريا وإيران والمكسيك واليونان ترجمة سيادتها القانونية إلى استقلال حقيقي عن التدخل الخارجي.

حاول الكثيرون تبرير هذا التناقض بطرق مختلفة. كانت هناك أصوات عنصرية صارخة فيما يتعلق بالدفاع عن المساواة السيادية، ودار بعض الجدل حول اعتبار الاستقلال الذاتي الحقيقي وتقرير المصير الاقتصادي من الامتيازات التي لا يمكن أن تتمتع بها سوى الدول ذات الأغلبية البيضاء والمسيحية في الغرب. وكان هناك أيضًا مبررات تتعلق بالتنمية، من قبيل أن الدول المستقلة حديثًا بحاجة إلى وصاية أجنبية لوضعها على طريق الحوكمة “المسؤولة” والتقدم الاقتصادي. كما اتُبع أيضًا نهج الحكم على الدول وفقًا للجانب الذي اختارته خلال الحرب العالمية الأولى. ولم يكن من قبيل المصادفة أن تشهد الدول التي وقفت مع الخاسرين في الحرب – مثل النمسا وألمانيا والمجر – تطوير بعض الأدوات الأكثر تدخلاً للحوكمة الاقتصادية الدولية. لكن معارضي هذه الأدوات لجأوا أيضًا إلى نفس التسلسل الهرمي الحضاري. ومن وجهة نظر دول مثل ألمانيا أو النمسا في عشرينيات القرن الماضي، وُصفت معارضة التدخل الخارجي من قبل النشطاء السياسيين لجميع الالتزامات الأيديولوجية على أنها مفتاح لمنع البلاد من الازلاق نحو مأزق مماثل لما حدث مع الصين أو اليونان – ذات السيادة الشكلية التي جعلتهما في ذلك الوقت عرضةً لتدخلات مهينة في شؤونهما الداخلية.

كيف تم تعديل هذا التسلسل الهرمي مع صعود الولايات المتحدة كقوة عظمى اقتصادية وعسكرية؟ ماذا تعلمت الولايات المتحدة من التدخل البريطاني والفرنسي خلال فترة ما بين الحربين العالميتين؟ وبأي طرق كان على البريطانيين والفرنسيين تقبّل حقيقة انقلاب السحر على الساحر بتدخل الولايات المتحدة في اقتصاداتهم بعد الحرب العالمية الثانية؟

هناك قصة معروفة عن أصول نظام بريتون وودز خلال الحرب العالمية الثانية. في سنة 1944، التقى ممثلو 44 دولة في منتجع ماونت واشنطن في نيو هامبشاير لإعادة كتابة قواعد الاقتصاد الدولي وإنشاء مؤسستين جديدتين “صندوق النقد الدولي” و”البنك الدولي” لإدارة الاقتصاد العالمي بعد الحرب. وفي معظم الروايات، تضمنت هذه العملية مفاوضات نشطة بين قوة عظمى متدهورة وهي الإمبراطورية البريطانية يمثلها جون ماينارد كينز، وأخرى صاعدة وهي الولايات المتحدة يمثلها الاقتصادي هاري ديكستر وايت، نتج عنها إحدى أعظم الاتفاقيات الدولية في التاريخ.

لكن اتفاقية بريتون وودز كانت في أفضل الأحوال إنجازًا مشتركًا. بالتأكيد، أخذت الولايات المتحدة على عاتقها المزيد من الالتزامات لتوفير المنافع العامة العالمية ومكافحة الأزمات أكثر من أي وقت مضى. لكن صندوق النقد الدولي، وهو الأهم بين مؤسستي بريتون وودز، صُمم بطريقة تضمن هيمنة الولايات المتحدة عليه – أكثر مما هيمنت بريطانيا على عُصبة الأمم. وعندما استوعب البريطانيون هذه الحقيقة، بدأوا في القلق من أن المملكة المتحدة التي أضعفتها الحرب تواجه الآن خطر تدخل صندوق النقد الدولي في شؤونها الداخلية، تمامًا كما فعلت المملكة المتحدة منذ فترة طويلة مع دول البلقان والشرق الأوسط وأماكن أخرى. وكان المسؤولون البريطانيون قلقين من أن صورة المملكة المتحدة تتضاءل أمام الولايات المتحدة إلى مستوى الدولة المديونة “غير المسؤولة” التي تخضع لتدخل المسؤولين والمصرفيين الأمريكيين في شؤونها. مثّل ذلك إعادةً للديناميكيات القديمة: في ألمانيا والنمسا في عشرينيات القرن الماضي، أشار المعاصرون باستمرار إلى أنه ينبغي معاملة هذه الدول من قبل بريطانيا وفرنسا بالطريقة التي تعاملت بها هذه الإمبراطوريات مع الإمبراطورية العثمانية والصين قبل الحرب العالمية الأولى.

عمل كينز بلا كلل لمنع صندوق النقد الدولي من تطوير هذه القوى التدخلية – ليس بسبب الالتزام بالمساواة العالمية في السيادة (كان في الغالب رافضًا لوفود أمريكية اللاتينية وغير الغربية في مؤتمر بريتون وودز)، وإنما لأنه خشي ضعف الإمبراطورية البريطانية بتعرضها للتدخل الأمريكي. قبل أيام فقط من مؤتمر بريتون وودز، أوصل هذه النقطة إلى نظرائه في إدارة روزفلت من خلال سؤالهم عن شعورهم إذا قامت مؤسسة دولية بإخبار الولايات المتحدة أنها لا تستطيع تحمل تكاليف الصفقة الجديدة.

سواءًا كان صندوق النقد الدولي قادرًا على القيام بذلك أم لا، فقد تُرك هذا الأمر مبهمًا في مؤتمر بريتون وودز. شعر كينز بالثقة في أنه حصل على التزام من واشنطن بأن المؤسسة لن تخبر البرلمان بأنها لا تستطيع تحمل تكاليف خطة بيفريدج. ولكن بعد المؤتمر بقليل، أدرك كينز أنه خسر هذا الصراع: من الواضح أن صندوق النقد الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة بات قادرًا على ربط مساعداته بالمطالب التى تمتد إلى السياسات الداخلية للمقترضين. وكانت مخاوفه في محلها، ذلك أنه بمجرد فتح صندوق النقد الدولي أبوابه بعد وقت قصير من وفاة كينز في سنة 1946، رأى أعضاؤه البريطانيون والفرنسيون أن هذه ليست المؤسسة التي كان من المفترض أن يوقعو عليها. مع انعكاس صارخ للثروات، بات المتدخلون الآن معرضين للتدخل. لكن في النهاية، لم تكن أوروبا الغربية هي المكان الذي طور فيه صندوق النقد الدولي سلطاته الأكثر تدخلاً، بل كان يقوم بذلك في جنوب الكرة الأرضية.

كيف تعامل ممثلو دول الجنوب العالمي مع تدخلات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الستينيات والسبعينيات؟ كُتبت الكثير من الأعمال عن النظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي ظهر في ذلك الوقت، ما الذي كان يأمل تحقيقه؟

كان ممثلو دول الجنوب العالمي يرون أن تطور شروط صندوق النقد الدولي خلال الحرب الباردة يشبه الأنواع العديدة الأخرى من التدخلات الأجنبية التي واجهتها بلدانهم منذ فترة طويلة. مدعومين في كثير من الأحيان من قبل الاتحاد السوفيتي، كانت هذه الدول أكثر اتساقًا في المطالبة بحق جميع الدول في التمتع بالحماية من التدخل الأجنبي. وأصبح هذا مطلبًا رئيسيًا في الأمم المتحدة، بما في ذلك الضغط من أجل نظام اقتصادي دولي جديد في أوائل السبعينيات. كانت الاستثناءات الرئيسية لذلك نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا وجيم كرو في الولايات المتحدة، التي كان يُنظر إليها على أنها ترتيبات قانونية ومؤسسية محلية لا ينبغي إخفاؤها خلف الجدران السيادية. ولكن عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، كان التركيز المناهض للتدخلات في بلدان الجنوب العالمي ثابتًا.

في كواليس صندوق النقد الدولي، بدأ الصراع حول هذه القضية قبل وقت طويل من ظهور إجماع واشنطن. في الستينيات، كان هناك رد فعل عنيف متزايد بين ممثلي دول العالم الثالث تجاه المعايير المزدوجة والتفاوتات في تدخل صندوق النقد الدولي وصل إلى ذروته بعد أن قام صندوق النقد الدولي بإنقاذ المملكة المتحدة في سنة 1967 دون العديد من المطالب والإملاءات على السياسة البريطانية على عكس ما كان يفعله بشكل روتيني مع الدول الأعضاء الأخرى مثل دول أمريكا الجنوبية.

أوضح باحثون مثل أدوم جيتاشيو وكريستي ثورنتون أنه كان هناك قبل الحرب الباردة بفترة طويلة سجل تاريخي عريق من المسؤولين والنشطاء العالميين الجنوبيين الذين حاولوا جعل المساواة في السيادة حقيقة في نظام دولي هرمي عميق، ولكن دون الدعوة نحو انجراف كامل للقومية. وقد ظهرت ردود الفعل على الإقراض المشروط في وقت مبكر جدًا مقارنةً بما كانت عليه أثناء موجة الاحتجاجات العالمية ضد صندوق النقد الدولي في التسعينيات.

دعني أطلب منك توضيح شيء أشرت إليه سابقًا. في نهاية كتابك، ذكرت أن “التاريخ الذي ورد في هذا الكتاب يشير إلى أن تحديات الحوكمة العالمية في أوائل القرن الحادي والعشرين أكثر أهمية مما تنطوي عليه التواريخ المنمقة لليبرالية الأصولية وانهيارها أمام النيوليبرالية. هل هذه لائحة اتهام ضد الليبرالية بشكل عام؟ هل الليبرالية والإمبرايالية متلازمتان؟

إذا ركزنا كثيرًا على التاريخ الحديث نسبيًا للنيوليبرالية، فإننا نخاطر بتجاهل تطور طويل المدى في العلاقة بين الرأسمالية العالمية والإمبريالية. نحن نتغافل عن حقيقة أننا ما زلنا نعيش في عالم شكلته الممارسات القديمة للإمبريالية المالية غير الرسمية التي تعود على الأقل إلى منتصف القرن التاسع عشر وكانت موجودة في ظل العديد من أنواع الليبرالية التي غالبًا ما يرى المؤرخون وعلماء الاجتماع أنها مختلفة تمامًا: الليبرالية الكلاسيكية، الليبرالية المضمنة، النيوليبرالية، وما إلى ذلك. لا يعتبر التكيف الهيكلي مجرد نوع مخالف نسبيًا عن الإمبريالية، بل هو سليل مباشر لها.

أجريتُ مؤخرًا مقابلة مع غاري غيرستل الذي يجادل كتابه الجديد عن صعود وسقوط النيوليبرالية على وجه التحديد بأن “الليبرالية المضمنة” قد أصبحت هي نفسها النيوليبرالية، مما أدى في النهاية إلى انهيار نظام الصفقة الجديدة (نيو ديل) معها. يدافع غيرستل أيضًا من منظور عالمي لكنه يرى أن صعود النظام النيوليبرالي يعد من تبعات انهيار الاتحاد السوفيتي. كيف تفسر التقويض التدريجي للصفقة الجديدة التي يعود تاريخها للسبعينيات (التي يوجد نظير لها عبر شمال الأطلسي) من المنظور العالمي الذي قدمته في الكتاب؟

بشكل عام، تركز حسابات تدخل صندوق النقد الدولي على الانتقال من الإجماع الكينزي المفترض في أوائل الحرب الباردة إلى النيوليبرالية في أواخر القرن العشرين. بناءً على هذا، استبدل نظام بريتون وودز معيار الذهب في فترة ما بين الحربين بنظام دولي جديد سمح للدول بالتمتع بمزيد من الاستقلالية لاتباع سياسات توسعية وبناء أنظمة الرفاهية وعزل مواطنيها عن الأزمات الاقتصادية – كل ذلك دون العودة إلى النزعة القومية التنافسية التي حطمت الاقتصاد العالمي في الثلاثينيات. غالبًا ما تُستخدم نظرة الخبير الاقتصادي الإستوني راغنار نوركسي كاختزال لهذا الابتكار: كان ينبغي أن يكون الاقتصاد العالمي الآن قائما على الأولويات الاجتماعية والاقتصادية المحلية، وليس العكس. في هذا السياق، وصف العالم السياسي جون روجي هذا النظام بأنه تسوية “لليبرالية المضمنة” لسنة 1982.

لكن هذه الحقيقة تعتمد وقائع يعود تاريخها لمنتصف القرن العشرين. كان هذا النوع من الاستقلالية رفاهية لا يستطيع تحملها سوى عدد قليل من الدول. الآن، هذا لا يعني أن النيوليبرالية ليست حقيقية أو أن تقويض الترتيبات الديمقراطية الاجتماعية بعد الحرب لم يكن تطورًا سياسيًا كبيرًا له عواقب عالمية، لكنني أعتقد أننا يجب أن نحرص على تجنب الحنين إلى لحظة ما بعد الحرب عندما كانت المبادئ الديمقراطية الاجتماعية في مأمن، وكان يمكن للدول التحكم في مصائرها الاقتصادية، وكان نظام دولة الرعاية الاجتماعية يتخذ طابعا كونيا. نحن نعلم جيدًا مدى زيف هذه النزعة على المستوى الوطني.

تعتبر التنازلات العنصرية والتناقضات الهيكلية التي تمثّل جوهر دولة الصفقة الجديدة واضحة للمؤرخين الأمريكيين. كذلك من الجليّ أن النظرية الكينزية لا تحظى بإجماع كبير في أمريكا ما بعد الحرب على عكس ما يظنه الكثيرون. ما أريد أن نراه هو أنه ينبغي علينا أيضًا أن نكون حذرين من استخدام مفهوم الليبرالية المضمنة لوصف النظام العالمي بعد سنة 1945، ولا نستخدمه إلا إذا كنا نشير إلى حفنة صغيرة من الدول الغنية نسبيًا في شمال الأطلسي خلال فترة وجيزة من زمن. من الواضح أن الكثير من دول العالم لا تزال تعيش داخل حدود الإمبراطوريات الاستعمارية، وقليلة هي الدول التي ترى أن رفع راية الاستقلال يساعدها على التمتع بحكم ذاتي فعال على المستوى العملي. قد تكون الليبرالية المضمنة شيئًا تحدث عنه المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون كثيرًا خلال الحرب العالمية الثانية، لكنه لم يكن إطارًا تنظيميا للنظام العالمي بعد سنة 1945، مثلما كنا نتمناه ويمكن العودة إليه بطريقة ما اليوم.

ما هي البدائل التاريخية – أو بالأحرى المسارات التي لم يتم اتباعها – التي من شأنها أن تسمح لنا بإعادة التفكير في العلاقة بين السياسات الوطنية والدولية للتغلب على المتطفلين اليوم؟

بهناك تحركات لإجراء إصلاحات في صلب صندوق النقد الدولي ينبغي أن ندعمها، ومن الواضح أن مبادئ الصفقة الجديدة لا تزال متجذرة في المؤسسة. هناك اعتراف مرحّب به بين بعض مسؤولي صندوق النقد الدولي بأن المؤسسة تجاوزت حدودها في التسعينيات من خلال عدم تقييد الإقراض، مثل حقوق السحب الخاصة، التي كانت من مجموعة أدوات المؤسسة. وهناك أيضا جهود لإصلاح الطريقة التي يتعامل بها صندوق النقد الدولي مع المدينين، لا سيما من خلال تقليل الرسوم الإضافية العقابية. ولدى مجموعة العشرين – إذا لم تُعقها منافسة القوى العظمى تمامًا – بعض القدرة على قيادة الجهود الجماعية لتخفيف الديون السيادية. رغم الأزمة العالمية الحالية (أو ربما بسببها)، حان الوقت لإجراء مناقشات نابضة بالحياة ومثمرة حول كيفية إصلاح المؤسسات الاقتصادية الدولية.

لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى التوقف عن التفكير في التوصل إلى “اتفاقية بريتون وودز جديدة” – وهو في كثير من الأحيان شعار هذه الدعوات للإصلاح – أو محدودية طموحاتنا الرامية لتعديل المؤسسات القائمة. تأسست هذه المؤسسات في وقت كانت فيه الإمبريالية لا تزال تعتبر من المسلمات كمبدأ تنظيمي للنظام العالمي، وتم إنشاؤها لضمان هيمنة قوة عظمى واحدة. نحن بحاجة إلى التفكير بشكل إبداعي وبشكل شامل في أنواع المؤسسات التي قد تُصلح نظامنا العالمي متعدد الأقطاب وغير المستقر: من خلال تأسيس مؤسسات قادرة على تحقيق أهداف جماعية والحد من عدم المساواة العالمية أو التخفيف من تغير المناخ تنظر إليها الدول بحماس وليس بالإكراه.

في الواقع، لا أعلم كيف ستكون معالم هذا العالم لكني أرى أن هذا الجهد طويل الأمد يحتاج إلى انخراط مواقع متعددة للعلم والسياسة والحركات الاجتماعية. أجد صعوبة في تخيل استمرار الحياة على الأرض كما نعرفها إذا لم نتمكن من صياغة استجابات جماعية للتحديات الوجودية التي نواجهها. لكن لا يمكننا أن نبدأ في تخيل ما هو ممكن سياسيًا دون معرفة الأسباب التي جعلتنا نصل إلى هذه النقطة – وكيف ينبغي التغلب على إرث الإمبريالية من خلال البحث عن أشكال جديدة وأكثر عدالة من التعاون الدولي.

الصحيفة: نايشن