إن كانت هناك ثيمة خاصة لخطاب الحركة السياسية السودانية على امتداد تاريخها، فهي ثيمة الخطاب المناوئ للعسكريين والمُطالب بمغادرتهم معترك السياسية، فالخطاب يعود بجذوره إلى ما بُعيد استقلال السودان 1956، عندما سيطرت المؤسسة العسكرية على مقاليد الحكم في 1958 ليشهد السودان أول فترة حكم عسكرية امتدت لستة أعوام، توالت بعدها دورات العسكر في حكم السودان لتبلغ نحو 55 عامًا من عمر السودان المستقل.

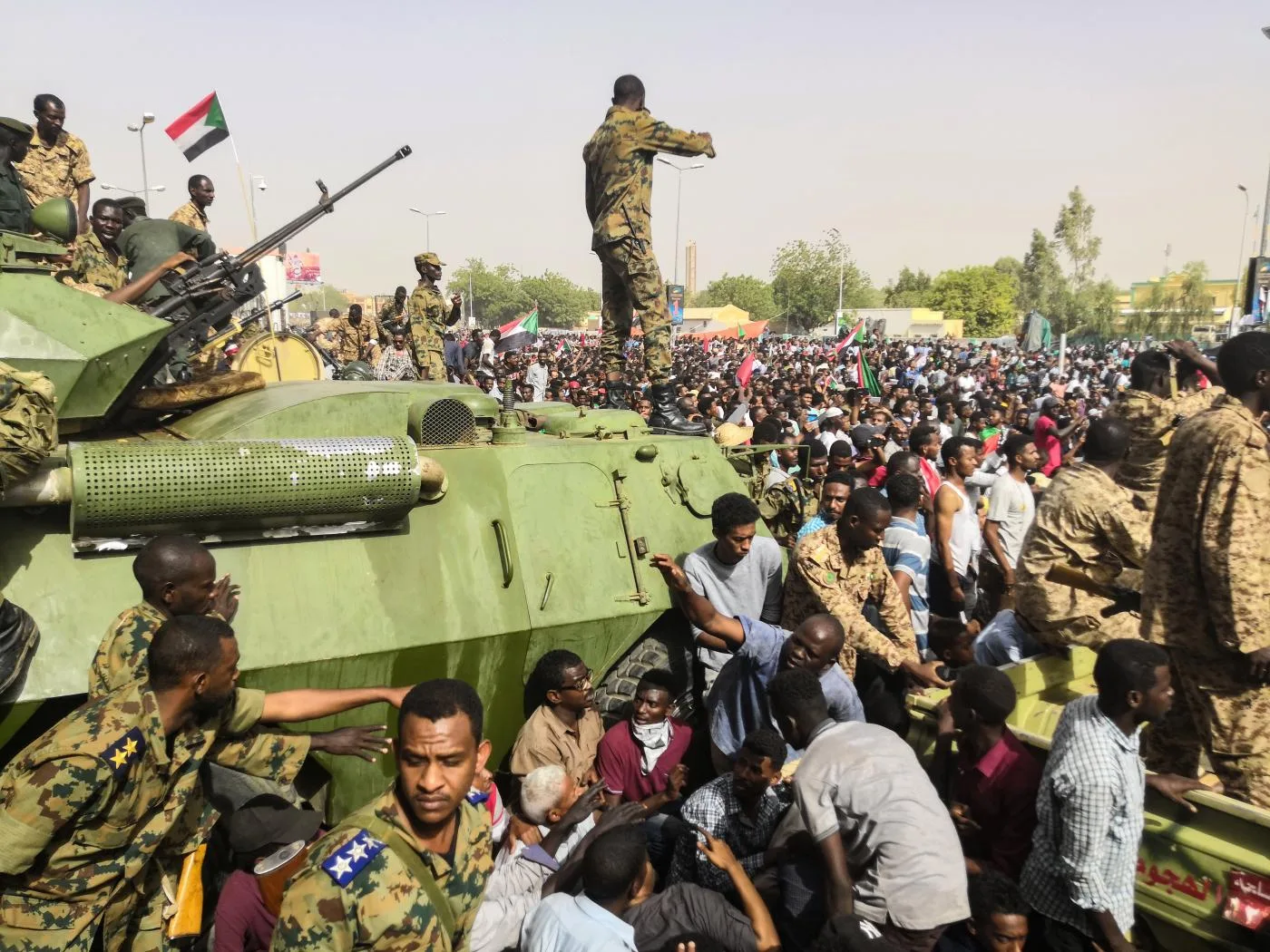

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أحدثت الهبة الشعبية العاتية خلخلة في نظام البشير العسكري، الذي استمر في دورة من أطول دورات حكم العسكر للسودان، بلغت ثلاثين عامًا، ليقوم ضباط عسكريون أيضًا في أبريل/ نيسان 2019 بإحداث تغيير شكلي في النظام الحاكم، عبر الاطاحة بـ”رأس النظام”، بتعبير الفريق عوض بن عوف في خطاب إعلان إزاحة البشير.

كانت ردة فعل الثوار آنذاك على صعود شخصية عسكرية، تلقائية وعفوية، فقد تعالت الأصوات الرافضة لابن عوف، بوصفه وزير الدفاع وقتها ورئيسًا للجنة أمنية عينها البشير في أواخر أيامه، ليجيء إعلان الفريق عبد الفتاح البرهان – عضو أيضًا في لجنة البشير الأمنية – بعد نحو 24 ساعة فقط عن تنحي ابن عوف، وتولي البرهان مقاليد السلطة في البلاد، عبر مجلس عسكري.

نجحت خطوة البرهان في تغبيش وتمويه المشهد وقتها، الذي كان يتجه إلى بلورة المطالبة بتنحي المؤسسة العسكرية عن المشهد وعودتها إلى دورها المفترض كمطلب أساسي من مطالب الثورة، ساعد البرهان في نجاح خطوته احتماء الثوار بمقار الجيش، مكان انعقاد اعتصام القيادة العامة، بما أوحى – بطريقة ما – أن الجيش سيلعب دورًا محوريًا في المشهد القادم.

تحولت بوصلة عملية التغيير السياسي في السودان نحو إزاحة العسكر من العملية السياسية، كمطلب يلاقي إجماعًا وسط تيار عريض من القوى السياسية المدنية

لم يكن العسكريون جادين في إحداث تغيير حقيقي يعيد تعريف العملية السياسية في السودان، عبر فكّها من الاقتران مع المؤسسة العسكرية دائمًا، بل كان الأمر بمثابة فك للمؤسسة العسكرية من اقترانها بنظام البشير، من أجل إطالة الحفاظ على وجودها في المشهد السياسي ما أمكن.

ومنذ ذلك الوقت تحولت بوصلة عملية التغيير السياسي في السودان نحو إزاحة العسكر من العملية السياسية، كمطلب يلاقي إجماعًا وسط تيار عريض من القوى السياسية المدنية والحركات الشبابية ولجان المقاومة، الأمر الذي خلق حالة من الشد والجذب بين القوى السياسية والعسكريين، الذين دخلوا في شراكة في فترة انتقالية، انتهت قبل ميقاتها المضروب بانقلاب العسكر على المدنيين في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليعود مطلب مغادرة العسكر للعملية السياسية إلى الواجهة مجددًا، كإحدى المطالب المؤجلة، منذ سقوط البشير.

لماذا لا يود العسكر مغادرة المشهد السياسي؟

كحال معظم الدول التي سيطرت عليها مؤسساتها العسكرية، تحولت المؤسسة العسكرية في السودان إلى قوة اقتصادية ضاربة، سيطرت عبر مشاريعها الاقتصادية والاستثمارية على معظم موارد دخل الدولة، عبر تمكين نفسها في صناعات وأنشطة اقتصادية، إضافة إلى التجاوزات والتسهيلات التي تمنح إلى النشاطات التي ترعاها وتستفيد منها.

ويمتلك الجيش أكثر من 200 شركة تابعة له، تدار بمعزل عن ولاية وسلطات وزارة المالية، تعمل معظمها في مجالات صناعية وإنتاجية واستهلاكية، هذا بالإضافة إلى منظومة صناعية ضخمة تعمل في مجال إنتاج وتصنيع الأسلحة، تعرف بمنظومة الصناعات الدفاعية.

ويقدر رأسمال الشركات التابعة للجيش في السودان بعشرة مليارات دولار، وهو رقم عالٍ مقارنة بأوضاع السودان الاقتصادية، ما دفع أكثر من جهة وشخصية نافذة للمطالبة بخصخصة شركات الجيش أو طرحها للمساهمة العامة.

وتصاعد مطلب تبعية هذه الشركات إلى السلطات المالية المدنية، عقب ثورة ديسمبر/كانون الأول، في ظل حكومة شراكة ما بين المدنيين والعسكريين، إلا أن العسكريين لطالما قابلوا هذا المطلب بنوع من الغضب واتهام الجهات المدنية بفشلها في تسيير الدولة، كرد على ادعاء المدنيين سيطرة الجيش على اقتصاد البلاد.

وانتقد رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك في وقت سابق من العام الماضي، تغول المؤسسة العسكرية على القطاع الخاص، وصافًا ذلك بـ”الأمر غير المقبول“، قائلًا: “كلُّ جيوش العالم لديها علاقة بالاستثمار، لكنَّ الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وهذا مهمٌ ومشروع، لكن كون المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج، وتزيح وتحل محلَّ القطاع الخاص، فهذا أمر غير مقبول”.

أكثر من مئة قتيل على الأقل سقطوا في أثناء قمع تظاهرات ما بعد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول

وقُرأت تصريحات حمدوك في ذلك الوقت، مقرونة بقانون أمريكي أقره الكونغرس عام 2020 بخصوص السودان، يتعلق بالشفافية المالية كشرط لمساعدة الولايات المتحدة للسودان، حيث تدار كل هذه الأموال بعيدًا عن سلطات وولاية وزارة المالية.

الدافع الأهم والشخصي للمجموعة العسكرية الحاليّة، الذي ربما يدفعهم للتمسك بالسلطة، هو احتمال محاسبتهم على الانتهاكات التي حدثت في فترة حكمهم منذ 11 أبريل/نيسان 2019 وحتى الآن، بما في ذلك مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، التي – بحسب توثيقات عديدة – راح ضحيتها مئات القتلى، إضافة إلى أكثر من مئة قتيل على الأقل سقطوا في أثناء قمع تظاهرات ما بعد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول.

ما يدفع العسكريين للخروج من المشهد

ثمة دافع لا يتعلق بالمؤسسة العسكرية نفسها، بل بطبيعة المجموعة الحاليّة المسيطرة على البلاد، قد يدفع المجموعة الحاليّة من الضباط المسيطرين على زمام الأمور في البلاد لاتخاذ خطوة مغادرة المشهد السياسي أو على الأقل تحجيم وجودهم الصارخ على واجهته.

فالمجموعة التي غامرت بالسيطرة على البلاد بإزاحتها لعمر البشير، ورغم ولائها لشخص البشير بحكم ولائها وعقيدتها العسكرية، فإنها مجموعة تفتقر للخلفية السياسية المنظمة، وجل رصيدها في المعترك السياسي لا يتعدى السنوات الأخيرة.

ومجموعة المجلس العسكري التي سيطرت على البلاد منذ أبريل/نيسان 2019، هي مجموعة مكونة من ضباط اختارهم البشير في أواخر أيامه، في أثناء تصاعد التظاهرات بعد ارتيابه من اتجاهات عديدة داخل حزبه تخطط للإطاحة به، فقام على إثر ذلك بالعودة إلى المؤسسة العسكرية، ليعلن حكومة يغلب عليها المكون العسكري غير المؤدلج المعروف بانتماء سياسي، ومعظم الحكومة كان قوامها جنرالات في القوات المسلحة شغلوا مناصب ولاة الولايات في حكومة لم تستمر إلا أسابيع معدودة، لم تعلق في أذهان الناس.

ومع تلك الحكومة العسكرية، عيّن البشير مجموعة من الجنرالات بوصفهم لجنة أمنية، مهمتها إدارة الوضع الأمني في ظل التظاهرات وقتذاك، إلا أن اللجنة تسربت لها بعض الاتجاهات السياسية، وأقنعتها بالانقلاب على البشير وتسلم مقاليد الحكم.

وبعد إطاحة المجموعة ذاتها بالبشير، بدأت عملية تمددها السياسي، بمحاولاتها بناء تحالفات عديدة مع أجسام وكيانات ذات ثقل معتبر، وفي سبيل ذلك قامت مجموعة المجلس العسكري بالتورط بالتحالف مع جهات ذات صلة بالنظام البائد، إلا أن هذه التحالفات لم تقو على الصمود، بل لم تفعل إلا إضعاف موقف العسكريين وإظهار افتقادهم لأي أرضية صلبة في المشهد السياسي.

اختبر السودانيون مرّات عديدة وبشكل مستمر ما يمكن أن يخلفه الضغط على العسكريين من أجل استبعادهم من المشهد

ومع تعقّد المشهد السياسي والتحالفات العديدة التي خلقها الجنرالات العسكريين التي سرعان ما انفضت ودخول عنصر المجتمع الدولي، هذا بالإضافة إلى استمرار تدهور اقتصاد البلاد في ظل تعليق المنح والمساعدات، بدأ الخناق يضيق على العسكريين، ليعلن الفريق عبد الفتاح البرهان في أبريل/نيسان الماضي استعداد العسكريين للوصول لحل للأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ نحو ثمانية أشهر.

هل مغادرة العسكريين للمشهد أمر قابل للتحقق؟

الصوت الغالب لقوى الثورة الحية والجذرية، هو مطلب مغادرة العسكريين للمشهد السياسي دون قيد أو شرط، هذا مع مطلب محاسبة جنرالات السلطة الحاليّة، يسيطر هذا الصوت على مجموعات كبيرة من القوى السياسية الفاعلة، بما في ذلك حتى القوى التي أبدت موافقة مبدئية على الحوار مع العسكريين الذي انطلق قبل نحو أسبوعين من الآن.

لكن ثمّة عقبات تقنية وسياسية، فبحكم الأمر الواقع وسلطة السلاح، فالعسكريون هم المحرك الأساسي للسودان الآن، كما لوح العسكريون كثيرًا بفزاعة الفراغ الأمني والانفلات الذي ستخلفه المطالبة باستبعاد العسكريين من السلطة.

وقد اختبر السودانيون مرات عديدة وبشكل مستمر ما يمكن أن يخلفه الضغط على العسكريين من أجل استبعادهم من المشهد، في إشارات واضحة أطلقتها المؤسسة العسكرية، ففي أكتوبر/تشرين الأول من العام المنصرم وقبيل انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، قامت الجهات الأمنية بما فيها المؤسسة العسكرية، بسحب حراستها لعدد من المقار الخاصة بلجنة تفكيك نظام 1989، بالإضافة إلى بعض المباني التي استردتها اللجنة من جهات تابعة لنظام البشير.

اتخذ العسكريون تلك الخطوة بالتزامن مع دعاوى تقول بانتهاء أجل قيادة العسكريين للمجلس السيادي، ووجوب انتقال رئاسته للشق المدني بحسب تفاسير مختلف عليها لنصوص الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا، وقد كانت الإشارة تعني بوضوح أن العسكريين يهددون المدنيين بما سيحل بهم إذا ما طالبوهم بمغادرة المشهد السياسي.

ورغم كل ذلك فإن احتمال مغادرة العسكريين للمشهد أو تقليص وجودهم بشكل كبير، هو السقف التفاوضي الذي تدور حوله العملية التفاوضية الآن، مع موافقة مبدئية اضطرارية من العسكريين، فرضتها عدد من الشروط الموضوعية، أبرزها الفشل في إدارة البلاد بعد ثمانية أشهر من الحكم، إضافة إلى مطالب المجتمع الدولي، على رأسها مطالب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد لوحت الولايات المتحدة في نهايات العام السابق، بفرض عقوبات فردية، على عدد من الأفراد والجنرالات الذين شاركوا في انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، هذا بالإضافة إلى تحذير الولايات المتحدة الشركات والأفراد الأمريكيين من التعامل مع الشركات المملوكة للجيش السوداني.

اللحظة السياسية الراهنة في السودان تحوم حول مساومة تاريخية، يتم فيها مقايضة خروج العسكريين من المشهد السياسي

يأتي هذا مع اقتراب الإجازة النهائية من مجلس الشيوخ الأمريكي لجون جودفري باعتباره سفير الولايات المتحدة في السودان، بعد قطيعة دبلوماسية دامت أكثر من ربع قرن، وقد أشار السفير في جلسات استماع له في الكونغرس الأمريكي لاعتماد ترشيحه، أنه سيدرس استخدام العقوبات الفردية ضد أفراد سودانيين كإحدى وسائل الضغط لتحقيق الوصول لدولة مدنية في السودان.

وفي أبريل/نيسان العام الحاليّ، ألمح عبد الفتاح البرهان، بإمكانية مغادرة العسكريين للسلطة وتسليمها للمدنيين، ورغم الشكوك التي تحوم حول إمكانية إقدام العسكريين على الخطوة، مع تعثّر الحوار السوداني السوداني حتى الآن، ومقاطعة قوى الحرية والتغيير له، فإن العسكريين ما داموا يطرحون خيار الحوار حتى الآن فذلك يعني أن ثمة ما لم يكشف بعد.

وبشكل غير مفاجئ وله دلالاته، دخلت المملكة العربية السعودية إلى المشهد السياسي السوداني، فتم عقد اجتماع بين قوى الحرية والتغيير وقادة عسكريين اجتماع الخميس قبل الماضي في منزل السفير السعودي بالخرطوم.

ورغم أن الاجتماع تم بدعوة من مساعدة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، مولي في، فإن احتضانه في منزل سفير الرياض في الخرطوم، يوحي بأن المملكة السعودية ربما تُستخدَم في إقناع حليفها العسكري، من أجل تمرير أجندة الولايات المتحدة، المتركزة على تنصيب دولة مدنية في السودان وتقليص دور العسكر.

ولم تطرح قوى الحرية والتغيير حتى الآن مطلب مغادرة العسكر للمشهد نهائيًا، لكنها أكدت مرارًا أن سقف التفاوض لا يشمل الحديث عن أي شراكة، كما يستبعد بشكل أكيد العودة إلى نموذج ما قبل 25 أكتوبر، حيث يبدو أن العملية السياسية التحاورية الحاليّة ترتكز على تقليص دور العسكريين بشكل كبير، بوضعهم في حدود مجلس أمن ودفاع، بحكم التخصصية، تمهيدًا لمغادرتهم للمشهد السياسي.

يبدو جليًا أن اللحظة السياسية الراهنة في السودان تحوم حول مساومة تاريخية، يتم فيها مقايضة خروج العسكريين من المشهد السياسي، مع الاحتفاظ بفاعلية القوى السياسية المدنية، وبالنظر للأوضاع الراهنة، تبدو القوى المدنية أفضل حالًا من غريمها العسكري، الذي ربما لن يخاطر بالمضي قدمًا في حكم البلاد مع انغلاق جميع الأبواب، إلا منفذ واحد، يتمثل في خروج آمن.