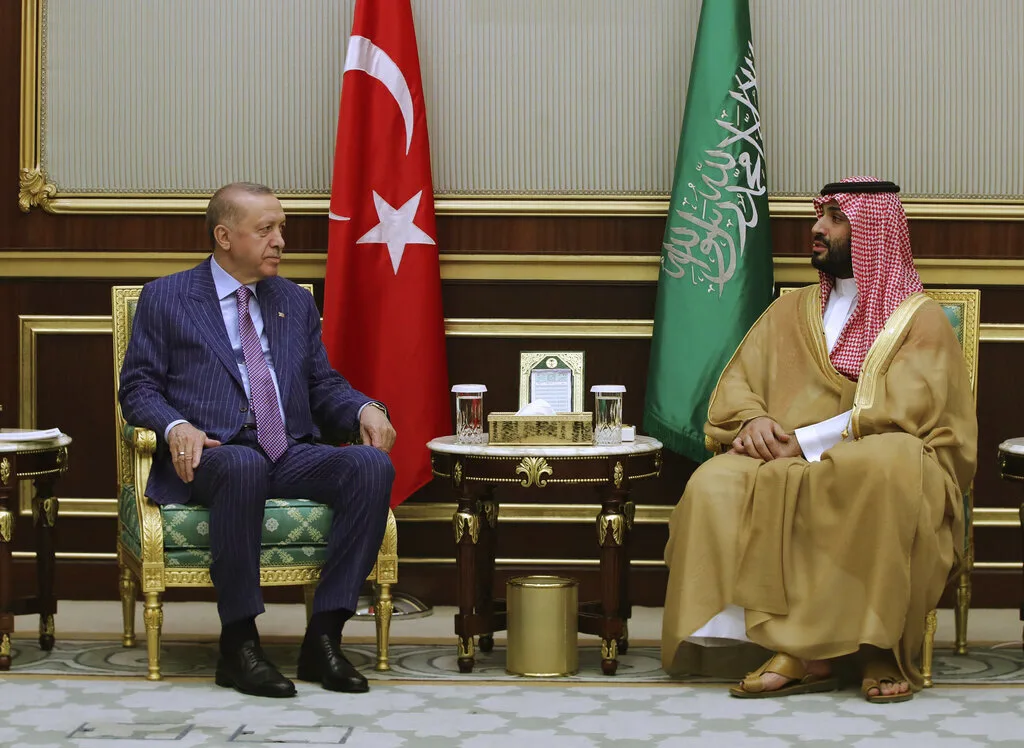

يزور ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تركيا يوم الأربعاء 22 يونيو/ حزيران الجاري، حسبما أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال: “سنستقبل ولي العهد الأربعاء في المجمع الرئاسي بأنقرة”، لتكون هي الأولى للأمير السعودي منذ مقتل الإعلامي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وهي الواقعة التي وتّرت العلاقات بين البلدَين طيلة السنوات الأربع الماضية.

وتأتي الزيارة بعد أقل من شهرَين عن تلك التي قام بها الرئيس التركي إلى السعودية أواخر أبريل/ نيسان الماضي، حيث التقى العاهل السعودي وولي العهد، في خطوة اعتبرها البعض صفحة جديدة في علاقات البلدَين التي تعاني من ثقوب حادة منذ الربيع العربي عام 2011.

وتعدّ أنقرة المحطة الثالثة في جولة ولي العهد التي من المقرر أن يبدأها بالقاهرة ثم عمّان، في ظل سيولة سياسية تشهدها المنطقة وسط اضطرابات إقليمية ودولية كان لها أثرها القوي على خارطة التحالفات والتكتلات، ما أثار الكثير من التساؤلات لدى الشارع التركي والسعودي ومعهما الشارع العربي والشرق أوسطي بصفة عامة حول دلالات تلك الزيارة والرسائل التي تبعث بها، لا سيما أنها تأتي في وقت تتأهّب فيه المنطقة لحزمة من المستجدات إزاء أكثر من ملف.

سياق مهم

تكتسب الزيارة جزءًا من أهميتها كونها تأتي قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية في 15 و16 يوليو/ تموز المقبل، استجابة لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي من المفترض أن يلتقي خلالها العاهل وولي العهد ثم تتوَّج بمشاركته في قمة خليجية يحضرها قادة 3 دول عربية، هم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بجانب زعماء دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتزامن الزيارة مع حراك سياسي إقليمي يتمثل في زيارات متبادلة بين قادة الدول، حيث حلَّ ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، والعاهل الأردني ضيفَين على الرئيس المصري في مدينة شرم الشيخ في الساعات الماضية، ومن قبلها زيارة رئيس أركان الجيش الإماراتي، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي.

وقبيل توجُّهه إلى أنقرة سيحلّ ابن سلمان ضيفًا على القاهرة في زيارة خاطفة، تليها المحطة الأردنية التي يُتوقع أن يستعرض خلالها العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الأرضية المشتركة لقوى المنطقة خاصة بعد تخفيف حدة التوتر بين دول الإقليم، لا سيما بين تركيا والخليج من جانب ومصر من جانب آخر.

ومن ثم يمكن قراءة هذا الحراك في إطار محاولة ترتيب الأوراق ووحدة الصف بين القوى الإقليمية ذات التاريخ والمصالح المشتركة، قبيل زيارة بايدن التي يتوقع أن تليها تطورات في المشهد تتطلب توحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات المحتمَلة في ظل السيولة الجيوسياسية التي تحياها المنطقة.

تتويج لمقدمات سابقة

لم تكن خطوة الزيارة مفاجئة لا في سياقها الزمني ولا الحدثي، إذ سبقتها عدة إرهاصات مهّدت لها على مدار أكثر من عام ونصف، قطعت فيها كل من أنقرة والرياض شوطًا كبيرًا نحو تخفيف حدة التوتر في إطار السياسة التي تبنّاها الرئيس التركي لتصفير الأزمات التي تواجه بلاده، في ظل وضعية اقتصادية صعبة وتحديات جسام دفعته كما القوى الإقليمية الأخرى خطوات للوراء.

كانت الخطوة الأولى في هذا المسار زيارة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، للمملكة في مايو/ أيار 2021، رافقها اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع الملك سلمان بن عبد العزيز، ليشهد الخطاب السياسي لكلا البلدَين إزاء الآخر تغيُّرات واضحة في المضمون واللهجة، حيث مالَ إلى التهدئة واستخدام لغة دبلوماسية مقارنة بالسجال والتصعيد الذي دامَ لأكثر من عامَين.

وفي خضمّ هذا التحول جاءت زيارة الرئيس التركي للإمارات في منتصف فبراير/ شباط الماضي، تلك الخطوة التي وُصفت بأنها نقلة نوعية في مسار العلاقات التركية الخليجية كان لها صداها على بقية عواصم دول مجلس التعاون، إذ تصاعدَ الحديث حينها عن زيارة محتمَلة للسعودية، وبالفعل كان أردوغان ضيفًا على الرياض 28 أبريل/ نيسان 2022 في زيارة استغرقت يومَين تلبية لدعوة العاهل السعودي.

الاستقبال الحافل الذي قوبل به أردوغان في أبوظبي والرياض ومن قبله استقبال ولي عهد أبو ظبي -آنذاك- محمد بن زايد في تركيا، وعشرات الاتفاقيات المبرَمة بين الدول الثلاثة والتطبيع الإعلامي بينها، كلها إرهاصات قادت إلى قرب موعد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة.

وتُعتبر هذه الخطوة من قبل البعض قمة هرم التطبيع التي يتوقع أن تدخل العلاقات بين البلدَين بعدها نفقًا جديدًا من التناغم والتعاون، فما كان بعد 22 يونيو/ حزيران 2022 لن يكون كما كان قبله، هكذا يرى المقرّبون من دوائر صنع القرار.

البراغماتية تقود التقارب

لم يحصد الطرفان، تركيا والسعودية، خلال سنوات الخصومة سوى مزيد من التأزُّم، سياسيًّا واقتصاديًّا، فضلًا عمّا سببّه هذا الخصام من إجهاض لثقل البلدَين رغم وزنهما الكبير في المنطقة، وهو ما كان بمثابة قوة دفع رباعية لإعادة المشهد إلى ما قبل عام 2011، حيث التناغم والتنسيق وتصفير الأزمات البينية.

فتركيا التي استنزفت طاقاتها في عداء الخليج وبعض قوى المنطقة وجدت نفسها أمام تحدٍّ حقيقي يتطلّب التفرُّغ نسبيًّا لمواجهة المخاطر الاستراتيجية الخطيرة، سواء من قبل اليونان شرق المتوسط أو الفصائل الكردية، وفي الجهة المقابلة وجدت دول الخليج نفسها في موقف صعب إزاء النفوذ الإيراني المتمدد، والذي استفاد بطبيعة الحال من تشعُّب الثقوب في جدار علاقات المملكة بدول الإقليم.

وفي ظل تلك الوضعية التي تعززت بتحديات داخلية، ارتأى البلدان النأي بالنفس عن الدخول في صراعات جيوسياسية وفتح نوافد تعاون جديدة، دفعت أنقرة إلى طرق باب القوى التي تعاني علاقاتها معها من توتر وعلى رأسها القاهرة وأبوظبي وتل أبيب والرياض، وهو موقف دول الخليج ذاته.

الباحث في العلاقات الدولية، محمود علوش، يرى أن هناك 3 عوامل رئيسية كان لها مفعول السحر وراء هذا التحول الجذري في العلاقات بين الرياض وأنقرة من الخصومة إلى التعاون، أولها: خفض التصعيد الإقليمي، حيث إنهاء الأزمة الخليجية وتبريد الأجواء في ليبيا بالوصول إلى اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، وفتح قنوات اتصال مع اليونان وقبرص والقاهرة، ما دفعَ البلدَين إلى إعادة توجيه سياستهما الخارجية للحدّ من الخلافات الدولية.

تأتي قضية الطاقة والتوازنات الجديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط، كأحد المحفزات المهمة لتعجيل التطبيع

أما العامل الثاني فهو التحول الذي شهدته السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بعد تولّي جو بايدن السلطة، حيث الانسحاب تدريجيًّا من المنطقة وتقليل مستوى الضمانات الأمنية التي كانت تقدّمها واشنطن لدول المنطقة، مقابل تصاعُد نفوذ الصين وروسيا وإيران، ما دفع القوتَين، التركية والسعودية، إلى التقارب من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن تلك المستجدات التي تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار الإقليم برمّته.

ثم يأتي تراجُع الالتزام التركي بدعم تيار الإسلام السياسي في المنطقة، كعامل ثالث رئيسي وراء هذا التحول في العلاقات بين البلدَين، إذ كان الدعم المقدَّم من أنقرة لجماعة الإخوان تحديدًا ضلعًا أساسيًّا من أضلاع توتير العلاقات، غير أن الانسحاب التركي مؤخرًا من دعم الجماعة وطمأنة الدول المعادية لتيارات الإسلام السياسي عبر بعض الإجراءات، كغلق القنوات المعارضة التي تُبَثّ من إسطنبول وتجميد النشاط السياسي للقيادات الإسلامية فوق أراضيها، كان بمثابة “عربون” ورسالة طمأنة بعثَ بها أردوغان لخصومه لفتح صفحة جديدة من العلاقات معهم.

فيما ذهب خبير الشؤون الخليجية في جامعة سكاريا التركية، محمد راكيبوغلو، في حديثه لصحيفة TRT Haber التركية، إلى وجود 6 قضايا أساسية وراء هذا التقارب الذي تتسارع خطاه في الآونة الأخيرة، أبرزها تغيُّر الإدارة الأمريكية وتوجُّهاتها إزاء المنطقة بما يفرض العديد من التحديات، كذلك رياح التطبيع الإقليمية التي شهدتها علاقات تركيا الخارجية مع دول الخليج واليونان ومصر و”إسرائيل”، ثم التنافس الاقتصادي الذي ترغب كل من أنقرة والرياض إنعاشه في ضوء امتلاك كلتيهما للبنية التحتية المهيَّأة لتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي في ضوء التحالفات الاقتصادية التي تبرمها قوى المنطقة.

ثم تأتي قضية الطاقة، والتوازنات الجديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط، كأحد المحفزات المهمة لتعجيل التطبيع، كونهما لاعبَين مهمَّين في صادرات الطاقة، ثم تراجُع ثقل وتأثير التطورات الإقليمية التي قادت قطار التوتر في العلاقات، كثورات الربيع العربي وحصار قطر والإطاحة بنظام الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأخيرًا، طيّ صفحة القضية الخلافية الأبرز، وهي مقتل جمال خاشقجي بعد قرار القضاء التركي بعدم اختصاصه بالقضية وإيداعها للقضاء السعودي، ما يعني عمليًّا تمزيق هذه الورقة التي حالت دون التقارب منذ عام 2018 وحتى اليوم.

3 ملفات على جدول الأعمال

من المؤكد أن زيارة ابن سلمان لأنقرة لن تخرج عن النموذج الإماراتي، حيث تجنيب الملفات الخلافية قدر الإمكان وتنحية أي قضايا من شأنها إثارة التوترات، وعليه سيكون الاقتصاد والتعاون بين البلدَين هو الأرضية التي ينطلق من خلالها قادة البلدَين نحو فتح صفحة جديدة في العلاقات.

وكما جاءت المصالحة التركية مع الإمارات من باب الاقتصاد، فإن الأمر ذاته سيكون مع السعودية، حيث يسابق أردوغان الزمن لإنعاش اقتصاد بلاده بحُزَم استثمار أجنبية قبيل الانتخابات المقرَّرة عام 2023، والتي سيكون الوضع الاقتصادي أحد أبرز عوامل تحديد هوية الرابح فيها.

وتعاني تركيا خلال الآونة الأخيرة من أزمة اقتصادية حادة جرّاء تهاوي العملة المحلية (الليرة) أمام العملات الأجنبية، وفقدان البلاد لمصادر دخلها الرئيسية وعلى رأسها السياحة والعقارات في ظلّ الأزمة العالمية الناجمة عن تداعيات كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وهو النزيف الذي تستغلّه المعارضة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب العدالة والتنمية، الأمر الذي دفع أردوغان للتنازل عن كثير من مرتكزاته السياسية السابقة لتفويت الفرصة على خصومه في المعركة الانتخابية المرتقبة.

وعليه لن يخرج جدول الأعمال عن 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بسبل تعزيز التعاون الاقتصادي؛ الثاني توحيد الصف ووحدة الكلمة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب تضافر كافة الجهود؛ الثالث مناهضة النفوذ الإيراني المتمدد وتدشين أرضية إقليمية قادرة على التصدي لهذا التمدد في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع بين أنقرة وطهران.

ماذا يريد أردوغان وابن سلمان من تلك الزيارة؟

لا شكَّ أن كل قائد سيدخل تلك القمة المرتقبة وأمام عينَيه حزمة من الأهداف يسعى لتحقيقها من وراء تلك الزيارة، فبجانب السياق العام والتحديات الإقليمية والدولية التي فرضت نفسها وأجبرت الجميع على الجلوس على مائدة واحدة رغم الخلافات الأيديولوجية، ستكون المصالح الخاصة كلمة الفصل في المشهد برمّته.

سيدخل أردوغان القمة واضعًا عينَيه على الجانب الاقتصادي، لا سيما بعد الهزة التي تعرض لها بسبب المقاطعة غير المعلنة التي فرضتها السعودية ومعها بعض دول الخليج على البضائع التركية، والتي أدّت إلى انخفاض صادرات تركيا للمملكة بنسبة 90% خلال العام الماضي، بجانب مساعيه لتعزيز التجارة بين أنقرة والرياض وتهيئة المناخ العام التركي لمزيد من الاستثمارات السعودية على أمل الخروج من المأزق الذي يواجهه منذ عام 2018 وحتى اليوم.

كما يسعى الرئيس التركي إلى تعزيز نفوذ بلاده الشرق أوسطي واستعادة دورها الإقليمي مرة أخرى بعد التراجع بسبب تعدد جبهات المواجهة والصدام مع الدول المجاورة، ولعلّ هذا الهدف هو الأرضية الأكبر التي تستند عليها دبلوماسية أنقرة خلال العام والنصف الأخير، مع الوضع في الاعتبار أن التقارب مع المملكة سيكون له صداه على ثقل تركيا في العديد من الملفات وعلى رأسها الملف السوري.

وعلى الجانب الآخر يقطع ابن سلمان مسافة قدرها 2640 كيلومترًا من الرياض إلى أنقرة وفي حقيبته عدد من الأهداف التي يسعى لتحقيق أكبر قدر منها، أبرزها رغبة المملكة في رفع مستوى العلاقات مع الجهات الفاعلة الإقليمية بعد التحديات التي فرضها تراجع الضمانات الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط، وزيادة نفوذ الصين وروسيا وإيران، بما يهدد أمن الخليج بالكلية حسبما ذكرَ الكاتب التركي نجم الدين أكار.

العلاقة الجيدة التي تربط طهران وأنقرة ربما تكون عاملًا مهمًّا في تقريب وجهات النظر بين ابن سلمان وأردوغان، حيث إمكانية قيام تركيا بدور الوساطة بين السعودية وإيران في ظل الجهود الدبلوماسية المبذولة مؤخرًا

أشار أكار في تحليل له نشرته وكالة “الأناضول” إلى واشنطن التي كانت الداعم الأكثر أهمية لأمن دول المنطقة، من خلال الضمانات الأمنية الفعلية التي قدّمتها منذ الحرب العالمية الثانية إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلا أن تلك الضمانات بدأت في التراجع بعد عام 2010 نتيجة تراجع اعتماد أمريكا على موارد الطاقة الخليجية مع ثورة الغاز الصخري وتركيزها على تطويق الصين باستراتيجية “آسيا المحورية”، وهنا لم تجد الرياض بدًّا من التعامل مع التهديدات الناجمة عن هذا التطور عبر تعزيز علاقاتها وتحالفاتها مع القوى الفاعلة إقليميًّا.

كما أن التقاء مصالح البلدَين ضمن “الممر الاقتصادي” الذي نشأ مع مبادرة الحزام والطريق التي طوّرتها الصين عام 2013، كان له تأثيره في تقرُّب الجهات الفاعلة الإقليمية من بعضها، في ظل المكاسب المشتركة لكلا البلدَين من هذا المسار الاقتصادي الذي يجعلهما شريكَين قويَّين لا يمكن استغناء أحدهما عن الآخر.

واختتمَ الباحث التركي استعراضه للمكاسب السعودية المحقَّقة من وراء فتح صفحة جديدة مع تركيا بالبُعد الاقتصادي، فالسعودية تواجه منافسة قوية من قوى اقتصادية ناشئة في المنطقة، فضلًا عن مخططها للانتقال من الاقتصادات الريعية القائمة على عائدات النفط إلى اقتصاد منتج وديناميكي لسنوات عديدة، ما يجعلها أكثر مرونة في الانفتاح على أسواق المنطقة ذات الجاذبية الاستثمارية الجيدة وعلى رأسها السوق التركي.

جدير بالذكر أن العلاقة الجيدة التي تربط طهران وأنقرة ربما تكون عاملًا مهمًّا في تقريب وجهات النظر بين ابن سلمان وأردوغان، حيث إمكانية قيام تركيا بدور الوساطة بين السعودية وإيران في ظل الجهود الدبلوماسية المبذولة مؤخرًا لتخفيف حدة التوتر، وعليه يرى السعوديون في الأتراك ورقة رابحة يمكن الاستعانة بها في الملف الإيراني إذا ما تطلّب الأمر.

تحديات وعراقيل

ربما تمثل الزيارة محطة مفصلية في مستقبل العلاقات التركية السعودية، لكن تبقى هناك حزمة من العراقيل والتحديات تجعل من الصعب طيّ صفحة الخلافات بصورة كاملة، أبرزها “عدم ضمان استمرارية مجموعة العوامل الداخلية والخارجية التي دفعت نحو التقارب الأخير”، كما ذهبَ الباحث ملك النجار في مقاله المنشور في “الجزيرة”.

أشار النجار إلى أنه ليس من المستبعَد تبدُّل المصالح أو تغيُّر الظروف الإقليمية والدولية بما يعرِّض العلاقات بين البلدَين لمزيد من الاضطرابات، في ظل فقدان الثقة النسبي المتراكم عبر سنوات من تباين وجهات النظر إزاء العديد من الملفات، خاصة أن التقارب جاء في الأساس نتيجة حتمية ظرفية مؤقتة وليست دائمة.

كما أن النفوذ العسكري التركي المتنامي في المنطقة ربما يشكّل حجر عثرة أمام استمرارية التطبيع بشكل كامل، إذ تصرُّ أنقرة على الإبقاء على قاعدتها العسكرية في قطر، فضلًا عن نفوذها في بعض البلدان الأخرى، بما تراه المملكة تهديدًا ضمنيًّا لأمنها واستقرارها.

في ضوء المعطيات السابقة، إن زيارة ابن سلمان رغم أنها تأتي في إطار جولة تستهدف ترتيب الأوراق استعدادًا لزيارة بايدن والتحديات التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية الأخيرة، إلا أنها تعدّ خطوة مهمة في مسار تطبيع العلاقات السعودية التركية بعد سنوات من الجفاء، في ظل رغبة الطرفَين في تنحية الملفات الخلافية جانبًا والاستناد إلى أرضية المصالح المشتركة، لكن يبقى السؤال: إلى أي مدى يمكن للبلدَين تجنيب القضايا الجدلية في مسار العلاقات بينهما؟