بقصاصات ورقية وقلم رصاص، يوثّق عدد من الأسرى الفلسطينيين تجربة الأسر داخل زنازين الاحتلال الإسرائيلي، حيث التعذيب النفسي والجسدي أثناء التحقيق لانتزاع الاعترافات، وحرمانهم أبسط الاحتياجات الآدمية للضغط عليهم وإذلالهم، ومع ذلك فجرت هذه التجربة القاسية الطاقات الإبداعية لنقل واقعهم إلى الخارج عبر كبسولة صغيرة.

ما كان لأحد أن يصدّق أدوات وطرق التعذيب التي ينتهجها الاحتلال في تعامله مع الأسير الفلسطيني، وكيف هي حياته إلا من خلال الرسائل التي كان يرسلها مع الصليب الأحمر لعائلته، فكانت بيئة السجن تربة خصبة لتوثيق معاناتهم بطريقة إبداعية تحمل الكثير من الصبر وتحدّي السجّان.

وما جعل الشعر والروايات والقصص القصيرة التي وثقها الأدباء المعتقلون تمسّ مشاعر القراء، هو صدقهم في تدوين تجاربهم التي عكست مشاعرهم والتحديات التي واجهتهم في المعتقل، عدا عن أن الكاتب بعد خروج منحوتته الأدبية إلى الخارج كان يشعر بالانتصار في معركته التي يخضوها مع سجّانه، ما يدفعه لتوثيق المزيد من المواقف والحكايات التي تسرد الحياة اليومية للعشرات من الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية.

يرصد “نون بوست” أهم كتب أدب السجون التي كسرت عتمة المعتقل وتسلّلت عبر الأسلاك الشائكة، لتصل إلى العالم الخارجي وتصف معاناة العشرات من الثوار المقاومين داخل الزنازين، بالإضافة إلى الطرق التي كان تُنحت بها القطع الأدبية لتهريبها.

رحلة التوثيق والإنتاج الأدبي داخل المعتقلات الإسرائيلية

لم تكن بداية التوثيق سهلة، فاُنتزعت من الأسرى مرارًا أدوات الكتابة والتدوين (القلم والورقة) وحُرموا إدخالها للمعتقل، وحتى الكتب الثقافية والدينية مُنع إدخالها لفترة طويلة، لكن بعد عدة احتجاجات من الأسرى تمكّنوا من انتزاع أبسط حقوقهم بجدارة، فابتكروا عدة أساليب لنقل معاناتهم إلى الخارج.

وخطَّ الأسرى كتاباتهم على وسائل غير تقليدية، فمنهم من كتبَ على المغلفات الورقية للأغذية التي يُسمح لهم بشرائها من “الكانتينا” -مقصف السجن-، وآخرون أخفوا الأقلام التي كانت تُوزّع عليهم مرة في الشهر لكتابة رسائل لأهلهم، فتحمّلوا العقاب الجماعي من أجل تدوين تفاصيل حياتهم.

البداية الأدبية كانت في سبعينيات القرن الماضي عبر الرسائل التي يبعثها المعتقل إلى ذويه، وكانت عبارة عن ديباجات إيحائية معيّنة لجأ إليها لتمويه الرقيب الإسرائيلي، فكانوا يختارون أبياتًا من الشعر أو عبارات من النثر يسطرون بها رسائلهم.

وكان التعبير بالشعر البدايات الأولى في إبداع المعتقلين، فهو أسرع الأنواع الأدبية استجابة للتعبير عن المعاناة، لذا لجأ عشرات المعتقلين إلى المحاولات الشعرية التي تترجم مشاعرهم وتعبّر عن مكنونهم النفسي، حتى أُصدر أول ديوان شعري مشترك بعنوان “كلمات سجينة” سنة 1975.

مع بداية السلطة الفلسطينية، تراجعت الكتابة الأدبية والإبداعية، وغاب الزخم الذي شهدته السبعينيات والثمانينيات، ووثّق غالبية تلك المنحوتات الأدبية معتقلون سابقون تحرّروا بموجب اتفاق أوسلو 1993

أما في فترة الثمانينيات تمكّن المعتقلون من تهريب نتاجاتهم الإبداعية إلى خارج المعتقل، لا سيما حين اهتمّت المجلات المحلية بنشر إنتاجهم، ما دفعهم إلى مواصلة الكتابة وتطوير إبداعاتهم.

كما ساهم سماح مصلحة السجون بإدخال الكتب الأدبية في نضج الحالة الثقافية للأسرى، فتطوّر أسلوبهم من الشعر إلى الخاطرة ثم إلى القصة القصيرة وحتى النص المسرحي الذي كان يمثَّل في المناسبات الوطنية داخل المعتقلات، بالإضافة إلى أن غالبية الروايات كانت تسجيلية تحكي واقع المعتقل وظروفه المعيشية.

ومن الأعمال الأدبية الإبداعية التي نُشرت في هذه الفترة: المجموعة القصصية “الطريق إلى رأس الناقورة” لحبيب هنا (1984)، والمجموعة القصصية “ساعات ما قبل الفجر” لمحمد عليان (1985)، ورواية “زنزانة رقم 7” لفاضل يونس (1983).

وفي فترة الانتفاضة الأولى التي بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 1987، تحوّل أدب السجن من هواية إلى مشاركة نضالية، فزاد عدد الكتب التي صدرت للمعتقلين، وصدر آنذاك ديوان “اشتعالات على حافة الأرض” لخضر محجز (1995)، وقصص “سجينة” لعزت الغزاوي (1987)، وقصص “صحفي في الصحراء” لحسن عبد الله (1993)، ورواية “تحت السياط” لفاضل يونس (1988)، ورواية “رحلة في شعاب الجمجمة” لعادل عمر (1990).

أما مرحلة التسعينيات مع بداية السلطة الفلسطينية، تراجعت الكتابة الأدبية والإبداعية، وغاب الزخم الذي شهدته السبعينيات والثمانينيات، ووثّق غالبية تلك المنحوتات الأدبية معتقلون سابقون تحرروا بموجب اتفاق أوسلو 1993.

أبرز الروايات التي وثّقت حياة الأسرى

رواية “ظل الغيمة السوداء”: للأسير المحرر شعبان حسونة، سرّبها إلى خارج السجن خلسة عن أعين السجّان في كبسولات ورقية بخطّ دقيق جدًّا.

بدأ مقدمة روايته بـ”أيتها النفس التواقة للرحيل على ذلك الجناح الميمون، اسكني، فالدروب دونك مسدودة، والجسد تثقله الأغلال، وإذا كنت لا تستطيعين، فتحرري منه، وعيشي الخيال وتسلي مع الأطياف؛ أطياف من عشقوا فصدقوا فصدقهم الله”.

عالجت روايته قضية حساسة وهي السقوط في وحل العمالة مع الاحتلال، وكانت تُناقش بعض المفاهيم الخاطئة التي تُقحم أسرة العميل في ذنبه.

أمير الظل: مهندس على الطريق: صاحبها الأسير عبد الله البرغوثي المحكوم بالمؤبد 67 مرة، دوّن روايته ليردَّ في 165 صفحة على رسالة ابنته الكبرى تالا التي خلت من أي حروف وعلامات إلا الاستفهام: “من أنت؟ ولماذا أنت؟ تسأل عن ذلك الأب الذي تركها في السيارة لحظة اعتقاله، وسافر خلف القضبان دون أن يحدد موعدًا للرجوع”.

يعرض البرغوثي تجربته وكيف عادَ إلى فلسطين بعد زيارة في نهاية التسعينيات، والصدفة التي جمعته بالمقاومة، وكيف بات خليفة للشهيد يحيى عيّاش، ويُبرز للقارئ كيف أن عبقريته في فهم الإلكترونيات قادته إلى الاستزادة بالمعرفة لصنع المتفجّرات والتحكم بها عن بعد، بالإضافة إلى تفخيخ السيارات لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية.

وتمتاز كتابات البرغوثي بأسلوبها البسيط الأقرب إلى المحاكاة الصريحة، كما أنها تمنح القارئ فرصة للتعرُّف إلى سير المقاومين الأفذاذ الذين ربطتهم علاقة مباشرة معه.

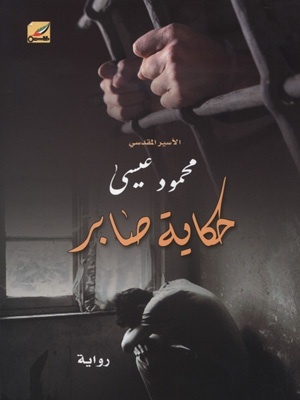

حكاية صابر: للأسير محمود عيسى، المعتقل منذ عام 1993 ومحكوم بالسجن المؤبد 3 مرات بالإضافة إلى 46 سنة أخرى، أُصدرت روايته عام 2012 ويحكي فيها عن مراحل نمو شعب من الميلاد في النكسة، وما تلاها من فساد ونهب للثروات والتاريخ والأصالة، وصولًا إلى ثورة الحجر التي أُعلن فيها الرفض التام للظلم والظُّلّام، وليس انتهاءً بسلوك من ضعفت هممهم وذهبوا طريق المهادنة والاستسلام، والذي انعكس أخيرًا على فشل دعواهم، وثبت أن ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة.

ستائر العتمة: للمحرر وليد الهودلي، أخرج تفاصيل روايته للنور في سجن عسقلان عام 2001، ويحكي فيها عن تجربة التحقيق والاعتقال وظروف السجن، ويستعرض أساليب التعذيب التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون على يد المُحققين الإسرائيليين أملًا في سحب اعترافاتهم، بدءًا من غُرف العصافير التي يتم فيها خداع الأسير، وصولًا إلى عمليات الشبح المتواصلة، والتي تتم عبر تقييد الأسير على كرسي لساعات طويلة يكون فيها مربوط اليدَين والقدمَين إلى الخلف.

كما تطرّق إلى أساليب اعتقال الأهل وتعذيبهم كوسيلة للضغط للاعتراف بما يمليه على المحقق الإسرائيلي، بالإضافة إلى أساليب الحرمان من النوم والضرب الشديد من قبل المحققين.

كيف يدوِّن الأسير تجربته في عمل أدبي

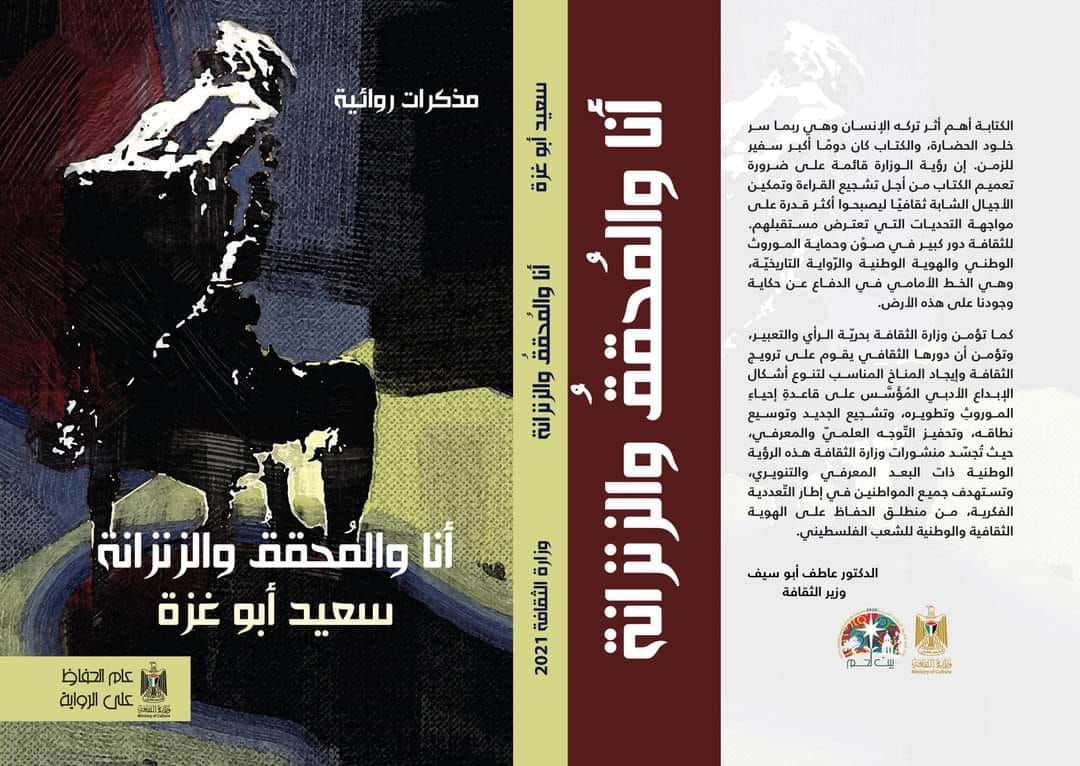

يقول الكاتب سعيد أبو غزة: “يعدّ أدب السجون من التراث الفلسطيني المليء بالمذكرات والسير الذاتية، وهو يدوّن أهم وأصعب المراحل التي يمرّ بها الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي”، موضّحًا أن الأسير الأديب عند اعتقاله يلتقط القصة والحقيقة بصريًّا في مراحل الاعتقال كافة من التحقيق لعيادة السجن إلى المحاكم والزنازين حتى الأقسام.

وأضاف أبو غزة: “من اللحظة الأولى لاعتقالي التقطتُ بصريًّا كل الصور التي مررت بها حتى دوّنتها في كتاب “أنا والمحقق والزنزانة”، رغم أنني أُوقفت 5 أيام فقط في سجن عسقلان لكني عشت كل مراحل الاعتقال من تحقيق قاسٍ لانتزاع الاعتراف إلى “العصافير” حتى حلقت أتنسّم الحرية”.

وعن الدافع الذي جعله يوثّق تجربته القصيرة، ذكرَ في حديثه لـ”نون بوست” أنه أراد إعداد كتاب تربوي تثقيفي للأجيال القادمة ليصف لهم كل التفاصيل الدقيقة، خاصة أن منتجه الأدبي فيه الكثير من الخبرات لأخذ الحيطة والحذر في حال تعرّض أحدهم لمثل هذه المواقف.

ولفت أبو غزة إلى أن كتابه الروائي في الأساس موجّه للغرب وبصدد ترجمته لعدة لغات غير الإنجليزية، فهو عند اعتقاله عام 2014 كان يعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ووُجِّهت له 4 تهم: عضوية تنظيم مسلح تخريبي (إرهابي)، المساهمة في الإضرار بأمن دولة “إسرائيل”، المساهمة في تمويل جهات تخريبية، المساعدة في تهريب الإسمنت الخاص بمشاريع الأمم المتحدة لصالح جهات تخريبية في غزة لإقامة الأنفاق.

ويرى أن أدب السجون سلاح فاضح للاحتلال، خاصة حين يكون الكاتب مقاومًا في الأدب، فهو ينقل المعاناة جيدًا خارج أسوار الزنازين، داعيًا جهات النشر العربية والأدبية الداعمة للقضية الفلسطينية بنشر تلك المقطوعات الأدبية.

وفي السياق ذاته، يحكي الأديب وليد الهودلي الملقّب بـ”عملاق أدب السجون” تجربته في الكتابة داخل الأسر، فهو بدأ منذ اعتقاله للمرة الثانية سنة 1990 وحُكم بالسجن مدة 12 عامًا، وحينها تولّد لديه هدف هامّ يدور في مجتمع السجن والقول له.

ويذكر لـ”نون بوست” أنه وجدَ العمل الثقافي داخل المعتقل عبارة عن ضرورة في استمرارية الحياة الفلسطينية المكافحة، موضّحًا أنه ومجموعة من الأسرى ذوي الميول الأدبية أعدّوا برامج وأنشطة ثقافية لبناء شخصية مثقفة للأسير.

منذ ولادة الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، نجح أدباؤها بفضح الرواية الإسرائيلية الزائفة وتثبيت الرواية الفلسطينية التي توضّح تشبُّث الفلسطيني بأرضه

وعن تجربته في الكتابة الأدبية داخل المعتقلات الإسرائيلية، أشار إلى أنه وجد في الأدب أسلوبًا جميلًا حتى خاضَ في العمل الثقافي المقاوم، لافتًا إلى أن باكورة إنتاجاته في أدب السجون كانت مجوعة قصصية عن الأسرى المرضى بعنوان “مدفن الأحياء”، تمّت مصادرته في المرة الأولى حين حاول تحريره للخارج عبر كبسولات لكنه أعاد كتابته من جديد، وحين وصلته نسخة منه زاد شغفه لينتج أعمالًا أخرى.

ولم يترك الهودلي قضية داخل المعتقلات الإسرائيلية إلّا ووثّقها في رواية أو مجموعة قصصية، فأنتجَ كتاب “الشعاع القادم من الجنوب” عن “دوريات العرب”، وهم الأسرى العرب من لبنان وسوريا والأردن وليبيا الذين جاؤوا لنجدة فلسطين، معلقًا بالقول: “في كل مرة يصلني نسخة من كتابي أشعر بالانتصار على المحتل لأني أثبت الرواية الفلسطينية وأدحض الرواية الإسرائيلية الزائفة”.

أما عن روايته “ستائر العتمة” التي تحكي عن تجربة التحقيق في السجون، فتعدّ أكثر رواية فلسطينية طباعةً، حيث طُبعت 12 مرة وتحوّلت إلى فيلم، لما وصفته من مراحل التعذيب والتهديد أثناء التحقيق مع الأسير عند اعتقاله.

وذكر الهودلي أن حصيلة إنتاجه في أدب السجون هي 12 عملًا ولا يزال يعيد طباعتها، ومنها مجموعة قصصية بعنوان “أبو هريرة في هداريم” تحكي عن “العصافير” -عملاء يحاولون الإيقاع بالأسرى-، وكتب رواية “ليل غزة الفسفوري”، كما أنتج مجموعة قصصية بعنوان “أمّهات في مدافن الأحياء” عن الأسيرات ومعاناتهن داخل السجون، لدرجة أن زوجته وابنته كانتا أسيرتَين وحين قرأتا مجموعته أرسلتا له “كيف علمت بكل تلك التفاصيل؟”.

ومن أبرز أعماله أيضًا “عايشة والجمل”، مجموعة قصصية أخرى تتحدث عن الأسرى الأطفال ومعاناتهم في سجون الاحتلال، ولعلّ من الروايات المؤثرة التي دوّنها كانت “فرح” التي تتحدث عن قصة حياة “فرحة” والدة نائل البرغوثي، أكبر أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

ويمكن القول إنه منذ ولادة الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، نجح أدباؤها بفضح الرواية الإسرائيلية الزائفة وتثبيت الرواية الفلسطينية التي توضّح تشبُّث الفلسطيني بأرضه ودفاعه عنها، حتى لو قضى عمره بين الزنازين يقاوم المحتل بطريقته وبأبسط الأدوات لتوثيق تجربة تُحفظ لأجيال.