أحدث إعلان الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، بداية يونيو/حزيران الماضي، أن المصنف الأول عالميًا السابق محمد الشوربجي سيشارك في بطولاته المقبلة ممثلًا لإنجلترا بدلًا من بلده الأم مصر، هزةً في الشارع المصري حتى غير المهتم بالرياضات الفردية منه.

ففي مصر يعد تمثيل الوطن وإن كان في حدث غير جماهيري، أمنًا قوميًّا، ما جعل ردة الفعل في الصحافة والإعلام تخلط ما هو شخصي ومهني بما هو وطني، حتى وصل الأمر إلى تخوين اللاعب وصوغ مقارنات خيالية بين القيم المادية والمعنوية للأشياء.

يحدث هذا بينما لم يثُر الجدل في مصر أبدًا، عن هجرة الأطباء المصريين خصوصًا ذوي التخصصات النادرة منهم إلى البلد ذاته الذي سيلعب تحت علمه محمد الشوربجي خلال سنوات لعبه المقبلة.

توضح هذه المقارنة البسيطة التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الاختلاف في التعامل مع حدث رياضي لن يغير كثيرًا في حياة الناس في الحقيقة، وأزمة تخسر بها البلاد طاقتها ومستقبلها.

ومرد ذلك إلى ما أصبحت عليه الرياضة اليوم، فقد تحولت إلى صناعة ذات حسابات معقدة، تدخل فيها عوامل الشهرة والأحلام والمال والدعاية والعمولات، وأحلامٌ تتشكل في عقول الملايين الذين يحلمون بالرياضة لتكون منفذًا للترقي الاجتماعي والرفاه الاقتصادي.

في هذا التقرير المعمَّق، نحاول فهم مشهد الرياضة في مصر من زاوية اجتماعية واقتصادية، ونبحث تغيَّر قناعات المجتمع بشأن اتخاذ اللعب مهنة، ففي الوقت الذي تتحول فيه الرياضة إلى صناعة عالمية، تصبح الرياضة في مصر سبيلًا للانفكاك من أزمتها الاقتصادية المزمنة، ويصير الإبحار ولو محليًا بقميص أي نادٍ حلمًا وغايةً.

نحو العالمية.. صلاح ليس الأول

في مصر حين يأتي الحديث عن الرياضة، أول ما يخطر ببالك هو محمد صلاح الذي تحول إلى “أيقونة رياضية عالمية”، وهو الاسم الذي اختارته فيفا عنوانًا للوثائقي الذي بثته عنه أواسط شهر يونيو/حزيران الماضي، ويتحدث عن التأثير الذي أحدثه ارتباط اسم صلاح بأي حدث حول العالم، إن كان كتابًا قرأه في أثناء استراحته أم لوحة رسمها له فنان في تايمز سكوير بنيويورك.

وفي ظل الحديث عن هذا التأثير العالمي، يُعد تأثيره في مصر معلومًا بالضرورة، إذ أظهر الفيلم حجم الفخر الذي يشعر به رياضيون مصريون آخرون لمجرد تشبيه نجاحاتهم بنجاحات محمد صلاح، خصوصًا بعد رحلته التي بدأت من الصفر وهو المسير الذي يسهل على ملايين المصريين تخيله، إذ يعيشونه يوميًا في مجالات الحياة المختلفة، مع حلم بأن يتغير هذا الواقع يومًا كما تبدلَّت أحوال “ابننا”، حيث تشابه ملامح الشقاء على وجهه وهو صغير في طريقه مشيًا للتدريبات، والمعاناة التي كانت تتكبدها أسرته لتوفير أجرة الطريق له، ووالداه بملابسهما البسيطة وزوجته بحجابها.

وعلى الرغم من كل ذلك فإن صلاح لم يكن الفرعون الأول الذي تشهد الملاعب الدولية مشاركته، فـ”أبو الكرة المصرية” حسين حجازي، كما يلقبه المؤرخون الرياضيون المصريون، كان صاحب السبق في الملاعب الإنجليزية، عام 1911.

في تقرير لموقع “في الجول”، توصّل الصحفي محمد سلطان، بعد تنقيب في أعداد الصحف البريطانية الصادرة خلال عشرينيات القرن الماضي، إلى مسيرة أول المحترفين المصريين في صفوف أرسنال الإنجليزي، وهو صادق فهمي، ليخوض لاحقًا لاعبون مصريون كُثر مسيرة الاحتراف في دوريات بلجيكا وسويسرا وتركيا وبريطانيا.

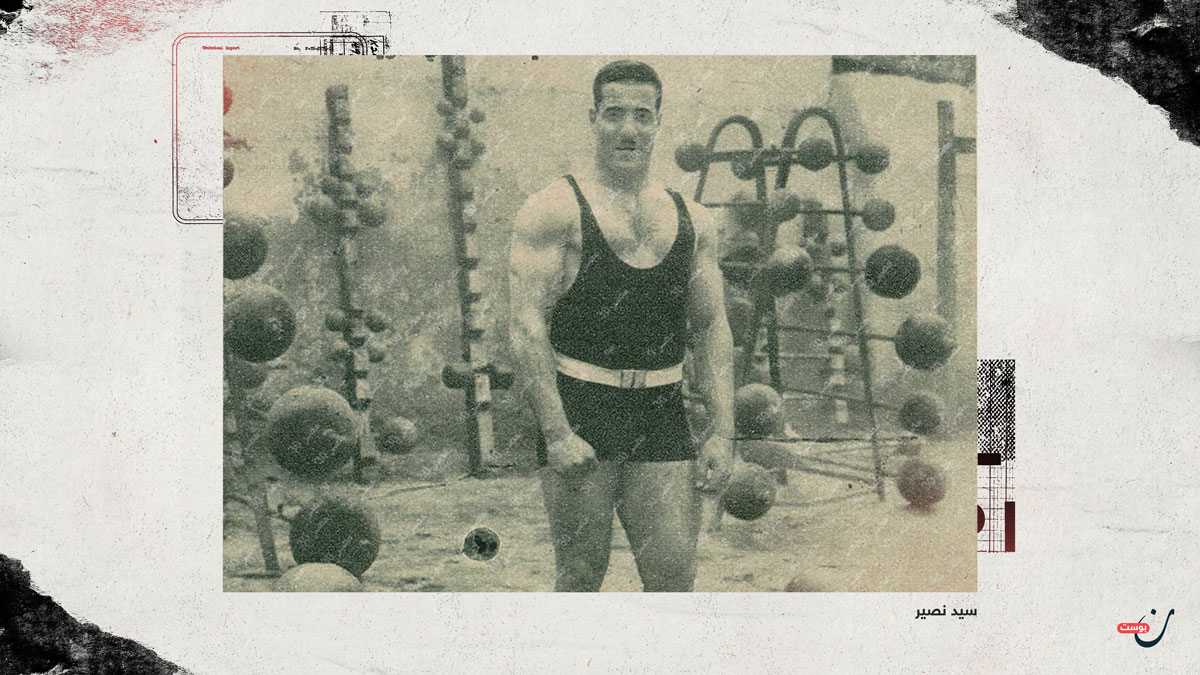

تاريخيًا حضر الرياضيون المصريون في منصات التتويج العالمية في وقتٍ مبكر، فقبل أكثر من 90 سنة، وتحديدًا في صيف عام 1928 فاز الرباع سيد نصير، ابن طنطا الذي ينتمي إلى نفس محافظة صلاح، بذهبية أولمبياد أمستردام مسجلًا رقمًا قياسيًا برفع 355 كيلوغرامًا، وأصبح أول مصري وعربي يفوز بميدالية ذهبية في الدورات الأولمبية.

وعاصر جيل الألفية، لحظة النصر الأولمبية الأولى لهذا الجيل، حين رفع كرم جابر العلم المصري بعد حصوله على ذهبية أولمبياد أثينا 2004، هذه الذهبية ومشهد العلَم واحتفال كرم جابر الفريد مع مدربه، مثلوا لدى جيل الألفية لحظة البطولة الكاملة التي غابت طويلًا، وهو النجاح الأولمبي الأول لهذا الجيل الذي تابع البطولة على التلفاز بالصوت الصورة.

هذا الجيل، الذي رأى حسن شحاتة، وهو يصنع أقوى “سكواد” عرفه المنتخب المصري، بنجوم محليين أهدوا البلاد لحظات كثيرة من المتعة والانتصار الكرويين، وأرشيف هائل سجلته العدسات والصحافة بجودة عالية، أصبح اليوم مرجعًا في لحظات الإخفاق الكروي المصري.

انتصارات تُغيِّر المجتمع

تمثل انطلاقة منتخب مصر 2006، أبرز اللحظات التي شكلت المشهد الرياضي المصري على ما هو عليه اليوم، لحظات الانتصار واختلاط الرياضي بالوطني والقومي، ودخول رؤوس الأموال على خط الرياضة مؤسسة عصرًا جديدًا، تملأه عقود الرعايات والقنوات الفضائية الرياضية والتحليل الرياضي بالساعات على طريقة إستديوهات الدوري الإنجليزي، ما أنتج لاحقًا تغيرًا في وجهة نظر المجتمع كليةً إلى الرياضة والرياضيين.

لذلك وقبل سنوات قليلة من هذه الأيام تجد أبناء هذا الجيل يحكي بعضهم أنه كلاعب كرة قدم لم يكن كافيًا الارتباط بأسرٍ تنتمي إلى طبقة اجتماعية معينة، وعليه تقديم برهان اجتماعي ما، كشهادة جامعية مثلًا.

حارس مرمى منتخب مصر السابق ونادي بيراميدز حاليًّا، شريف إكرامي، ذكر خلال حوار تليفزيوني أذيع في رمضان العام الماضي، أن والد زوجته وهو طبيب استشاري كبير، رفض زواجه من ابنته بادئ الأمر، لكونه لاعب كرة قدم صغير السن، حيث يعمل في مجال يتسم بالأضواء والشائعات، وهي مهنة لا تؤهله لمصاهرة طبيب، على الرغم من أن إكرامي كان يدرس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا حينها.

تغيرت هذه الحالة التي يحكي عنها إكرامي الآن، فحسابات الواقع والأرقام لم تعد كالسابق، فلم يعد للتعليم قيمة كبيرة في مواجهة الرياضة، والحال هذه في كل دول العالم، إذ يمكن احتساب الرياضيين اليوم على ما يمكن وصفه بقطاع “شو بيزنس” لما يمثلونه من أدوار ترفيهية لا يستبعد منها قيمة الدعاية التسويقية، وفي بلد كمصر، يعتبر أكثر من 70% من مواطنيه فقراءً، تبدو فكرة الرياضة سبيلًا مجربًا للترقي الاجتماعي، بل الرياضة حتى إن كانت غير جماهيرية تعطيك اليوم أفضلية وميزة داخل المجتمع وبعرف القانون.

يتجسد تَغير هذه النظرة الجمعية للمصريين في حقيقة أن الرياضيين اليوم أصبحوا أيقونات لحملات دعائية اجتماعية وتوعوية، فصلاح يعتبر الوجه الأبرز لحملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي “أنت أقوى من المخدرات”، كما تتضمن الحملات الدعائية التجارية التي يشارك فيها دومًا رسائل اجتماعية، إذ ظهر كوجه دعائي لعملاق المجمعات السكنية “ماونتن فيو”، وهو يوجِّه الصغار للانتباه من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي والانتباه لحياتهم الواقعية، وهي مشاركة شبيهة لما قدمته “فودافون” حين استضافته مع أطفال مصريين يحلمون باحتراف كرة القدم.

هذا، بينما كان في السابق يقتصر دور لاعبي كرة القدم على الظهور الإعلامي في البرامج الرياضية، وبعض المشاركات الفنية في أفلام أو مسلسلات، وهو “كارير شيفت” بدأه أسطورة النادي الأهلي صالح سليم، لتشهد الساحة الفنية مشاركة رياضيين في أعمال فنية متنوعة، طابعها الأغلب الكوميديا كإكرامي الأب وعصام الحضري وعمرو زكي وخالد الغندور، وقد كانت حالة ممتدة في الوسط الرياضي، إذ شارك معلقو المباريات مثل ميمي الشربيني ومدحت شلبي في بعض الأعمال بشخصياتهم الحقيقية.

يمتد هذا التقدير الاجتماعي إلى الحياة اليومية، فيأتي التفوق الرياضي مع حزمة من الميزات، فما زالت برامج التفوق الرياضي معمول بها في درجات الثانوية العامة، ففي العام الدراسي الماضي 2021 أضافت درجات تفوق دراسي لـ1950 طالبًا على مستوى الجمهورية، بحد أقصى 8 درجات للحاصلين على المركز الأول، سواء في البرامج التابعة لوزارة التربية والتعليم أم وزارة الشباب والرياضة، كما أن الحاصلين على ميداليات أولمبية ترصد لهم وزارة الشباب والرياضة المكافآت المالية والمرتبات الشهرية، بالإضافة إلى مزايا عينية أخرى.

بل يتدخل الوزير أحيانًا بنفسه لحل مشكلات قد يتعرض لها الأبطال، في أثناء أداء تدريباتهم المعتادة، فبعد استغناء لاعب الإسكواش الشوربجي عن اللعب باسم مصر بأيام قليلة، أثار البطل الأولمبي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في “الخماسي الحديث”، مواقع التواصل بما نشره على صفحته على فيسبوك، حين تم منعه من ركن سيارته بموقف إستاد القاهرة في أثناء توجهه صباحًا للتدريبات، ليعلن أحمد في وقت آخر من اليوم اتصال وزير الشباب والرياضة به وحل “سوء التفاهم”، ليكون الرد ممثلًا في الإعلام المؤيد للحكومة، هو التأكيد على أهمية الدعم الذي تقدمه الدولة للرياضيين في كل المجالات.

لكن بالابتعاد قليلًا ومؤقتًا عن الدولة والإعلام، فإن المجتمع المصري يعيش ثورة رياضية على مستوى كل الألعاب، وليس كرة القدم فقط، حيث أكاديميات التأهيل الرياضي التي لا يخلو منها أي حي أو مدينة وتصل كلفتها آلاف الجنيهات، واختبارات الالتحاق بالأندية يتقدم لها الآلاف سنويًا في كل المحافظات، والرياضات المختلفة التي يلعبها الأولاد، والتنافس بين أبناء الطبقات في أي رياضةٍ يلعب أولادهم، وإلى أكاديمية أي نادٍ كبير ينتمون ويرتدون قميصه، بينما يسعى أبناء الطبقات الأفقر إلى الحصول على تلك الفرص لتحسين فرصهم الحياتية.

الرياضي كمشروع استثماري

يدفع هذا التحول المجتمعي، الكاتب المهتم بسوسيولوجيا الرياضة حذيفة حمزة، إلى القول إن الرياضة تجاوزت اليوم مجرد الحب والشغف إلى اعتبار الرياضي المحتمل مشروع اقتصادي، ويجادل حذيفة، بأن المسألة الآن أخذت بُعدًا آخر وهو “الاستثمار في الجسد” لجلب المنفعة المادية، إذ ينظر الفقراء، حسب حذيفة، إلى أجسادهم كمنتج عليهم تقديمه في أمهر صوره، فلا يمكن إغفال حالة التسليع التي يقدمها الفقراء لأجسادهم، للحصول على مقابل منه، وهو المسار المنطقي حسب ما تقتضيه الظروف، فلا مكان لهؤلاء بين طبقات القضاة والضباط، ولم تعد مهن الطب والهندسة كفيلة بتوفير نمط اجتماعي معتبر للجيل الجديد.

لذلك يستثمر الآباء بالطعام الصحي والرياضة، لتكون أجسادهم قادرةً على رد الجميل يومًا ما، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها البلاد ويحاول فيها الجميع الخلاص من مأزقه بأي سبيل، وتلك فكرة ليست بالجديدة، فلطالما أنجب المصريون أولادًا ليعينوهم على متاعب الحياة، سواء كانت زراعة الأرض وحصدها، قديمًا، ولاحقًا التعليم والوظيفة، فالآباء ينتظرون مردودًا، وانتظار أن يكون ابنك هو محمد صلاح القادم، حلم يستحق المطاردة.

“كُلفة” الوعي الرياضي وانتظار الحصاد

قرر عبد الرحمن الألفي أن يوجه نجله نحو كرة القدم، لاعتقاده بأهميتها في بناء جسمه وعقله، لكنه في الوقت ذاته لا ينكر تأثره بقصة نجاح محمد صلاح وما بدأ يحققه في الملاعب حينها، فما حققه صلاح يجعل أي أب يتمنى أن يصل ابنه إلى المكانة ذاتها، حسب رأي عبد الرحمن، الذي يرى أن قصة النجاح الكبير هذه لواحد من أبناء الطبقة الفقيرة تجعل من يشبهونه يحلمون بها أيضًا.

وحسب حديث عبد الرحمن لنون بوست، فقد اختار كرة القدم كونها المثال الأبرز على النجاح الرياضي في البلاد، ويمتلك ابنه الفرصة الأكبر للنجاح بها كونها اللعبة الأهم في مصر، لكن سرعان ما اتضح لعبد الرحمن حجم التنافسية الكبيرة على اللعبة والحاجة للمهارة الشديدة للالتحاق بأحد الأندية الكبيرة، فقرر التوجه للإسكواش رغم الكلفة الأعلى لأسعار التدريب والأدوات الرياضية وغيرها من المدفوعات الرياضية الكثيرة المطلوبة لاحتراف أي رياضة اليوم.

وتقف كُلفة الرياضة عائقًا أمام الكثير من الأسر اليوم، وتمنع بعضهم من ارتباط ذويهم بأنشطة رياضية تؤهلهم إلى الاحتراف، مدرب السباحة محمد مسعود، ذكر لنون بوست، أنه بحكم العلاقة التي يطورها مع لاعبيه لتأهيلهم نفسيًا وجسديًا، فإنه على دراية بما تعانيه الأسر لتأمين تكاليف تدريب أولادها، الأمر الذي أصبح اليوم أحد بنود ميزانيات أسر كثيرة، على أملٍ أن تجلب الرياضة لهم مكانة اجتماعية أو مستوى اقتصادي مختلف، “بيقدموا السبت عشان يلاقوا الحد”، ينهي مسعود كلامه.

لكن يفضل عبد الرحمن أن يعامل التأهيل الرياضي لابنه معاملة الدروس الخصوصية، رغم ما يتحمله من مصروفات لا تتوقف عند اشتراكات الأكاديميات أو الأندية، بل تمتد للمتطلبات اليومية لهذا التدريب من انتقالات وطعام معين وأدوات رياضية مختلفة، لذلك رغم اتساع ميزانيته لهذه المصروفات، فإنه لا ينكر المجهود الذي يبذله الأهالي لتوفير متطلبات الحياة الأساسية.

“هناك من يحاولون التوفير من مصروفاتهم الأساسية لتوفير مصاريف التدريب، لأن أغلب من يبحثون عن الاحتراف قد ينتهي بهم المطاف بتسجيل ابنهم في أكثر من أكاديمية خاصة، بالإضافة إلى من يلجأون إلى التدريب الخاص لإنجاز المزيد”، يحكي لنا عبد الرحمن من واقع السنوات التي خاضها بين الأكاديميات في القاهرة، إذ يرى في عيون الأهالي حماسًا وأملًا أن يحوِّل هذا الصغير واقعهم إلى الأفضل، ويدفعهم هذا الأمل إلى الاقتصاد في المصروفات الأخرى نظير الاستثمار الكروي في نجمهم المحتمل.

درب الترقي

يبدأ طريق الاحتراف من خلال الاختبارات التي تفتحها الأندية للجمهور من خارج المتدربين في أكاديميتها لعرض ما لدى الناشئين من مهارات، وحسب عبد الرحمن، الذي خاض ابنه اختبارات مشابهة، فإن الاختبارات تتم من خلال متابعة المهارات الخاصة بالأطفال عن طريق لعب مباريات مجمعة، تجري خلالها عملية انتقاء اللاعبين المهاريين الذين يقدمون في هذه الدقائق كل ما لديهم، لكنه يؤكد أن تلك الاختبارات لا تخلو من الوساطات أو المجاملات.

وتفتح كل الأندية المصرية اختباراتها أمام النشء لضم لاعبين جدد، إذ لا يتوقف الأمر على الأندية الكبرى كالأهلي والزمالك، كما تتشابه شروط الالتحاق بين الأندية، من حيث الفئات العمرية المطلوبة للاختبار، مع تقديم الأوراق الرسمية كالصورة الشخصية وشهادة الميلاد وهوية ولي الأمر وبالتأكيد شراء استمارة الاختبار ودفع رسومها التي تصل في بعض الأندية لـ100 جنيه مصري.

يتقدم لهذه الاختبارات آلاف الأطفال من مختلف الأعمار سنويًا، لكن يقع الاختيار على قلةٍ قليلة منهم، للتوقيع على عقودٍ للأندية، لذلك تلجأ الأسر للأكاديميات الخاصة لتأهيل أبنائهم ليكونوا الأفضل في هذه الاختبارات، ولا يكُف الأهالي في تدريبات الأكاديميات عن تناقل أخبار فتح الأندية اختبارات الالتحاق للناشئين، ودائمًا ما يتبادلون خطط الذهاب إلى أي اختبارات وأيها أكثر عدلًا، وأي فريق يتمنى أبناؤهم ارتداء “فانلته” يقول عبد الرحمن الذي كان يدرب نجله في أكاديمية خاصة في ضواحي الجيزة.

ويعتبر توقيع الناشئ عقدًا مع نادٍ محترف بداية المشوار، إذ يحتاج التصعيد إلى الفرق الأكبر سنًا كل التركيز والجهد على مدى سنوات حتى يكون اللاعب مؤهلًا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لهذا النادي أو الانتقال إلى أندية أكثر شعبية وحظًا ماليًا وذلك بالوصول إلى وكلاء من أصحاب العلاقات داخل هذه الأندية.

نهايات غير سعيدة

لا يتوقف أبدًا الحلم الرياضي داخل مصر، فما يقدمه الاحتراف في الخارج من فرصٍ للترقي الاجتماعي لا تخطئها العين، ما يدفع هؤلاء الحالمين إلى اللجوء لكل الفرص المحتملة لتحقيق ذلك، حتى إن اتسمت تلك المسارات بالمخاطر والغموض، لكن “الغريق يتعلَّق بقشة”، في دلالة شديدة الدقة عن كيف يدفع اليأس بالناس إلى التمسك بأي احتمال للنجاة حتى إن كان بالتعلُّق بقشَّة

في نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2019 التقيتُ صدفةً بشاب سكندري، في محطة “متروباص” شيرين إيفلار في إسطنبول، أخبرني “محمود” أنه أتى إلى إسطنبول لاحتراف كرة القدم في الدوري التركي، عرض عليَّ مقاطع مصورة تُظهر مدى مهارته في تجاوز المدافعين وتحكمه في الكرة، لأي نادٍ تلعب الآن؟ سألته، أخبرني أنه يلعب لنادي في حي زيتن برنو في إسطنبول الأوروبية، يمارس أنشطته ضمن دوري كرة القدم للهواة في تركيا.

“سوحوني ياريس”، هكذا ردَّ عليّ محمود حين سألته عن كيف انتهت مسيرته الاحترافية في دوري الهواة في تركيا، كان يلعب لصالح أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإماراتي، قبل أن يُصاب ويتحمل النادي مصروفات العلاج نظير إنهاء الخدمات بشكل ودي.

“لما حسيت إني ممكن أرجع ألعب تاني كلمت واحد صاحبي بيلعب هنا في تركيا، وقالي هيظبطني ويوصلني بوكلاء لاعبين هيساعدوني” يقول، ويتابع: “ياريتني ما سمعت كلامهم، كان زماني دلوقتي في أي نادي في مصر بكرامتي بدل الإهانة إلي عايشها هنا”.

أخبرني محمود وهو يهُم بالنزول في محطة زيتن برنو، أنه يعمل في ورشة لتصنيع الملابس في المنطقة، قريبة من النادي ومن الشقة التي يشارك 8 آخرين العيش فيها، ويعيش على أمل أن ينجح في التوقيع لصالح أي نادٍ في أي درجة، لتأمين مصروفات العيش في إسطنبول وتكفيه كرة القدم عن الأعمال اليومية الشاقة التي تنهكه.

نقلت قصة محمود لحذيفة حمزة، باندهاشٍ لم يواجهني بمثله حين لم يجد فيها ما يفاجئه، إذ تكررت أمامه قصص مشابهة، تبدأ بالحلم وتنتهي بضياع المستقبل، ففي سياق أبحاثه المهتمة بكرة القدم وعلاقاتها الاجتماعية والسياسية، التقى شابًا من محافظة المنيا رهَن ميراث والدته من الأرض لدى أحد المرابين، من أجل دفع تكاليف سفره إلى تركيا والعمولات التي يطلبها الوكلاء بشكل مُقنَّع في صورة مصروفات إجرائية لإنهاء الأوراق.

حسب حذيفة، فإن الشاب وعده شخصان يدَّعيان أنهما وكلاء لاعبين في تركيا، بإلحاقه في اختبارات الأندية الكبرى في إسطنبول مثل بشكتاش وجلاطا سراي، وتحدث الخدعة إذ ينشر هؤلاء الأشخاص صورًا لهم مع بعض نجوم هذه الفرق ومن داخل مقرات الأندية وقاعات المؤتمرات الصحفية، وهي أماكن مخصصة للزيارة بالأساس، وهو حال أغلب أندية العالم يفتحون أبوابهم أمام مشجعي الفريق لالتقاط صور تذكارية في هذه الأماكن.

لكن هذا الشاب وجد نفسه، بعد وصوله إلى تركيا، مضطرًا إلى دفع أموال إضافية للتسجيل لدى الاتحاد التركي والحصول على بطاقة القيد الدولية، في ظل ظروف العيش السيئة التي وفَّرها له الوكلاء المزيفون حتى التوقيع مع النادي الكبير، إذ قدَّما سكنًا في منطقة أكسراي بإسطنبول يشاركه فيه عدد لا نهائي من السكان، ليتبين له من الظروف المحيطة بعد زوال الدهشة، أن ما مشاه كان فخًا، ولم يكن لدى هؤلاء الوكلاء أي نية حقيقية لتقديمه لعالم الاحتراف.

يتحسر الشاب اليوم، على ضياع حلمه بالاحتراف وضياع أرض عائلته ووصوله إلى نقطة صفرية، وبعد سنوات من “البهدلة” انتهت الرحلة في أحد أندية دوري الهواة في مدينة بورصة التركية، حيث يلعب نظير المكافآت وتوفير النادي سكنًا له، لكن رغم كل ذلك يقول حذيفة إن اللاعب ما زال يملأه الأمل بتحسن الحال وأن يتحقق ما ترك بلاده من أجله.

ضياع حلم الاحتراف في الخارج، لا يأتي معه خسارة المشروع الرياضي الذي قررت بعض الأسر الاستثمار فيه من خلال أولادهم فحسب، بل يضاف إلى ذلك خسارة هؤلاء لأعمارهم، فكلما زاد عمرك قلّت معه فرصة احترافك في نادٍ كبير، إذ تعتمد أغلب الأندية في اقتناصها للمواهب على الأصغر سنًا دومًا، سواء تلك الأندية التي ترغب في شراء وتطوير اللاعبين الصغار وبيع عقودهم لاحقًا بمبالغ كبيرة، أم الأندية التي تبحث عن المواهب الصغيرة لتكون جزءًا من مشروعها الرياضي على مدار زمني طويل، وبلوغك سن معينة، قد يكون عنصرًا مهمًا في الحكم على مسيرتك الاحترافية بالفشل قبل بدايتها.

بعيدًا عن كرة القدم

ينشط في مصر أكثر من 60 اتحادًا رياضيًا، وتلك قائمة طويلة تضم آلاف الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية، وهؤلاء مجتمعون لا تتجاوز ميزانياتهم ميزانية اتحاد الكرة، فقد بلغت الضرائب المستحقة على الأخير العام الماضي 87 مليون جنيه مصري، بينما صرَّح رئيس اتحاد الإسكواش المصري أن ميزانيته الكلية لا تتجاوز 5 ملايين جنيه سنويًا.

يُنبئ هذا الفارق الهائل في الميزانيات بحالةٍ يشكوها أغلب منتسبي الرياضات الأخرى، ضعف الاهتمام والتجاهل الذي ينتج بالتبعية ضعفًا في الميزانيات والدعم المقدم في ظل غياب عقود الرعاية ذات الأرقام الكبرى كما نرى في كرة القدم، لتخلق هذه المعادلة طبقات اجتماعية داخل العالم الرياضي، وهي طبقات بنتها وقسمتها قيمة عقود اللاعبين ومكافأة المشاركة في البطولات وأسعار حقوق البث، من يشتري حق بث رياضة لا يهتم لها إلا المئات؟

هذه الحالة يؤكدها علي عادل، لاعب كرة اليد في النادي الأوليمبي بالإسكندرية، رغم أن الرياضة التي ينتمي لها صاحبة الإنجاز الرياضي الأهم في مصر على مستوى الألعاب الجماعية، إذ يؤكد أن انصباب اهتمامات المعلنين على كرة القدم بشكل أساسي، يتسبب في خنق باقي الرياضيين.

يقول علي، في حديثه لنون بوست، إن عدم الاهتمام بأي ألعاب جماعية أخرى غير كرة القدم يُضعف المشهد الرياضي المصري بشكل عام، خصوصًا أن هذه الألعاب أثبت عناصرها بالفعل جدارتهم أن يلعبوا باسم مصر، فيجب أن نرى التقدير المناسب لحجم الإنجازات التي يقدمونها.

ولم تتسبب إنجازات كرة اليد، على سبيل المثال، في ازدهار عناصر هذه اللعبة في مصر، إذ لا يمكن مقارنة قيمة عقود لاعبي كرة القدم باليد، فحسب مصادر تحدثنا لها، فإن أغلب لاعبي اليد يعملون في وظائف أخرى لتأمين نفقاتهم، باستثناء لاعبي الأندية الكبرى في دوري المحترفين، كالأهلي والزمالك وسبورتنج وسموحة.

فلا تضمن عقود باقي الـ18 ناديًا الذين يلعبون في الدوري، الكفاف لأصحابها نظرًا لضعفها والتأخير المستمر في دفع الرواتب في مواعيدها في حين لا يتجاوز متوسط عقود أغلب اللاعبين، الـ200 ألف جنيه في الموسم، بينما لا تتجاوز عقود بعض الأندية 150 ألف.

وخارج كرة القدم تعتمد النجاحات المصرية على المهارات الفردية والدعم الذي يتلقاه الرياضيون من محيطهم المباشر، فأبناء الأسر من الطبقات فوق المتوسطة القادرة على دعمهم المادي المستمر، هم الوجه الأبرز لهذه الرياضات، كالإسكواش الذي يسيطر فيه اللاعبون المصريون على منصات التتويج العالمية.

أين النجاحات الكروية؟

لكن إذا كانت كل الطرق تؤدي إلى كرة القدم فيجب طرح سؤال المليون: لماذا رغم كل هذه الأموال والاهتمام لم تستطع المنظومة الكروية المصرية تحقيق أي نجاح يذكر خلال العشر سنوات الماضية، سوى أداء مشرف في بعض المباريات القارية؟

يمكن للحالة التي ظهر عليها رئيسا الاتحاد المصري الحاليّ والسابق لكرة القدم، جمال علام وأحمد مجاهد في حوار متلفز، أن تجيب عن هذا السؤال، ففي أعقاب خسارة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، وهي الخسارة التي عاد واختلط فيها مرة أخرى ما هو كروي بما هو قومي، ثارت البلاد على المنتخب الوطني الذي رغم حجم الأسماء التي تلعب باسمه لم يحقق أي شيء إلا الوصول لتصفيات كأس العالم روسيا 2018، والخروج من الأدوار التمهيدية بأداء هزيل.

انتقلت فوضى المنتخب إلى شاشات الإعلام بسرعة، كأن أحدًا ما قرر استغلال هذا الحدث لإلهاء الناس، فخرج الرئيسان ليخبرا الشعب المصري، بطريقة “المصاطب” التي يدار بها اتحاد الكرة وشكل اختيار مدربي المنتخب، لتستمر الأزمة بعد خسارة منتخب مصر أمام كوريا، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ثم الحديث عن إقالة المدير الفني المصري مرة أخرى وتعيين مدير فني أجنبي للمنتخب وللاتحاد، وقرارات أخرى مختلفة، نرى مثيلاتها في لحظات الإخفاق المتكرر للمنتخب.

ما يؤكد على استغلال هذا المشهد لأغراض سياسية، هو إذاعة الإعلامي مدحت شلبي بعد ذلك بأيام قليلة معلومات خطيرة عن حجم الفساد في الاتحاد، وأشكال الانتفاع من المسؤولين من أصوله، وكلنا يعرف، أنه لا يمكن بث معلومات كهذه في الإعلام دون موافقة الأمن، فالكرة في مصر هي ملف سياسي يديره الأمن الذي يتحكم في مواعيد المباريات وأماكنها وعدد الجماهير الحاضرة، وكل شيء.

رحلة البحث عن “المنظومة”!

إلى جانب السطوة الأمنية على النشاط الرياضي، يبقى غياب تفعيل منطق “المنظومة”، أحد أسباب هذا العبث، فلا توجد منظومة واضحة للعبة في مصر، منظومة بسياق واضح لمسار اللعبة وأبعادها وعناصرها وشفافيتها، وغياب كل هذا يؤدي إلى الاعتماد على مهارات فردية يظهرها اللاعبون، دون خلق بيئة محفزة لها أو حتى وجود مسارات لاكتشاف هذه المهارات.

فتاريخيًّا شهدت المدارس المصرية منذ عشرينيات القرن الماضي ولادة أجيال من اللاعبين الذين خلدوا أسمائهم كأساطير للعبة في البلاد، هل تتذكرون حسين حجازي أبو الكرة المصرية، الذي ذكرناه في البداية؟ بزغ نجم حسين وهو طالب ابتدائي في المدرسة الناصرية، قبل أن تسعى المدرستان الخديوية والسعيدية لضمه إلى ثانويتهما ليلعب ضمن صفوفهما.

وفي الأخير بزغ نجم حجازي، قبل أن يضمه النادي الأهلي، حيث كانت المنافسات الرياضية بين المدرستين تُفرد لها الأخبار في الجرائد، إذ عُرف اللاعبون بالانتماء لمدارسهم قبل الأندية، وتطور الأمر لاحقًا باستحداث الثانوية الرياضية التي شهدت فصولها تخرج أسماء كبيرة في اللعبة كمحمود الخطيب وفاروق جعفر، ونظمت لاحقًا دوريات المدارس التي سمحت باكتشاف لاعبين شاركوا في صناعة أمجاد الفرق المصرية المختلفة.

خلق هذه المنظومة – التي تبدأ بتأهيل اللاعبين واكتشافهم في سن مبكرة، إذ ينخرط الناشئ في أجواء اللعبة وتنافسيتها وضغوط جماهيرها، وفي وجود كشَّافين أكفاء ذوي خبرة ونظرة لا تحكمهم المصلحة – كان دومًا سبب نجاح الرياضة في إفريقيا لأجيال، فيما تلعب كرة القدم اليوم في البلاد بلا جمهور بالأساس، في مشهد غير معقول بالنسبة لرياضة ما، ما يؤدي إلى انهيار اللاعبين المصريين أمام ضغوط أي جماهير في إفريقيا نتيجة عدم اعتيادهم هذه الضغوط.

وقبل غياب الجمهور، ساهم صعود أندية الشركات في تهميش الأندية الجماهيرية والمحلية التي يغيب عنها الدعم والاهتمام، فتوقفت الجماهير عن دعم أنديتها المحلية، ما عمل على تفريغ الأحداث الرياضية من جوهرها، وهو تشجيع الجمهور، إذ تعتبر الدوريات في العالم قوية بقوة جماهيرها وتنافسيتها وهو ما يجعل دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، على سبيل المثال، أحد أهم دوريات كرة القدم نظرًا للشعبية الكبيرة التي تحظى بها الأندية التي تلعب ضمنه وتنتمي للمدن والمناطق.

وحتى في ظل وجود الجمهور، تبدو تجربة الذهاب للمدرجات، في المناسبات التي تسمح فيها أجهزة الأمن، تجربة مأساوية للمشجعين، فتمنع الدخلات والاحتفاء الخاص بالأحداث الرياضية كتحية شهداء مجزرتي الدفاع الجوي وبورسعيد في الدقائق 22 و74.

لذلك فإن الفساد وغياب عناصر حقيقية لهذه المنظومة أنتج دوريًا محليًّا ضعيفًا ومنتخبًا مليئًا بالأسماء الكبيرة لكن دون جدوى، وفي ظل وجود الإنترنت وسهولة متابعة الدوريات الأجنبية اتجه المشجع المصري إلى الاهتمام بالأحداث الرياضية العالمية المختلفة، حيث المتعة الكروية واحترام المشجعين وجودة عناصر اللعبة كلها، من تحليل رياضي رصين وتقنيات حديثة للبث والمشاهدة وقوة وحماس اللعبة وشفافية التنافس وبكل تأكيد صوت الجماهير الذي يهز الإستاد، فدون كل هذا لا تُنتج الميزانيات المفتوحة دون خطط منظومةً رياضيةً حقيقيةً.

يقودنا كل هذا إلى التساؤل في النهاية عن مصير ملايين الحالمين بأن يصبحوا محمد صلاح القادم، ففي ظل آلة الدعاية الضخمة وساعات البث الفضائي وحسابات الرياضيين المليئة بصور الحياة الباذخة، تصل الضغوط إلى أقصاها على أجيال متتابعة من الأطفال في مصر ليحققوا ما يتنافس عليه الملايين من أبناء الطبقات الاجتماعية المختلفة، دون أن يتوقف أحد للتفكير في احتمالية الفشل التي قد يُمنى بها هؤلاء، وما قد ينتج عنها من آثار نفسية سلبية على حياتهم المستقبلية.

فمع التأكيد على أن ترويج الرياضة وتعميمها يساهم في بناء مجتمع صحي، لكن ما يحدث على أرض الواقع قصة أخرى، فما يتم ترويجه ليس الرياضة أصلًا، بل نموذج تجاري جديد يعتمد على استغلال حاجة الملايين للنجاح وأن يصبحوا نجوم مجتمع مشاهير، مع تقديم حلول لهذه الحاجة، هي الأكاديميات الرياضية المؤهلة للاحتراف والمدربون الشخصيون و”مؤثرون رياضيون” عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ما يخلق فقاعة قد تنفجر في أي لحظة، كنتيجة طبيعية لهشاشة تلك “المنظومة” المُدعاة، وبذلك ستكون قائمة المعرضين لخطر التهديد الاجتماعي والاقتصادي طويلة، تبدأ بالطفل الذي لم يحقق أحلامه التي عاشها يقظًا لسنوات، وتنتهي بكل المنتمين لهذه الفقاعة من فنيين وإداريين.

فريق العمل:

بحث وإعداد: محمود العناني

توجيه وتحرير: أحمد حذيفة

رصد بيانات: إبراهيم علي

تنسيق وتنضيد: سنا الشماط

تدقيق لغوي: ياسمين فكري

تصميم جرافيكي: عبد الرحيم سويد