وأنت تقرأ هذا المقال، ربما تسرح في حسابات كثيرة تعتمد على احتمالات استغلال مزيد من الوقت مستقبلًا، ومحاولة تحقيق مزيد من الإنتاجية لحصد مزيد من الدخل، نحتاج مزيد من الوقت لنعمل، لنقضي وقتًا أطول مع عائلاتنا، ومع أنفسنا أيضًا، وربما نحتاج وقتًا أطول لنشعر بالحياة أكثر.

صعدت ثقافة الاستهلاك وتقديس الإنتاج ساحبةً القرن الحادي والعشرين من ياقته، وسحبتنا معه في تركيبات يومية مهلكة، إذ لم يعد اليوم الواحد كافيًا، وبدت الحسابات الشخصية جميعها قائمة على التخلّي، فرغبتنا في الحصول على مساحة وقت شخصي مقبولة، تواجهها مقايضة تتعلق بتخفيف أوقات العمل مثلًا، أي تقليل مستوى الدخل، وهكذا تستمر المقايضات، حتى أصبحنا مُسلّط علينا عنوة شفرة السرعة التي لا ترحم، كل شيء يحتاج إلى مزيد من السرعة، من التهام الأشياء، حتى نسينا أنفسنا، وربما ما نبحث عنه، خلال عملية البحث ومحاولات الوصول.

تُحيلنا الإجابات، عادة، إلى فخاخ من الأسئلة التي لا تنتهي، لكن فائدتها تكمن في بعد مركزي، وهي دفعنا إلى فهم ما نعيشه من خلال الماضي، ومن هذا المنطلق نسأل: كيف وصلنا إلى عالم يقوم على سرعة محمومة في كل شيء؟ حيث المحيط حولنا يسير بإيقاع نحاول جاهدين أن نواكبه.

نشوء الوقت

قبل نحو 2000 سنة من الآن، بدأ الصيادون في العصر الجليدي الأول حساب الوقت من خلال تتبع أطوار القمر الشهرية، فكانوا يضعون عصيًا وعظامًا مثقوبةً في الخلاء تحت ضوء النهار، ويقومون بحساب أطوار القمر من خلال مرور الضوء على هذه الثقوب.

كانت الخطوة التالية في حساب الوقت، هي وضع التقويمات، فقد ارتبطت كل حضارة بتقويمها الخاص، وبعد تعلّم القياسات السنوية والشهرية العامة للوقت، بدأت رحلة التقسيم إلى وحدات أصغر.

في الحضارة المصرية القديمة، تواجدت الساعات الرملية والسائلة وأواني الزيت التي توضع بمعدّل ميل يثبت تساقط قطرات الزيت، ومن خلالها وجدت حسابات تقريبية للوقت.

يظل اكتشاف ساعة الظل (المزولة) هو الاكتشاف الأكثر ثورية في الإنجازات البشرية القديمة لتحديد الوقت، تتكون المزولة من رقعة مثبت عليها عصا مستقيمة، وعلى أطراف الرقعة هناك رموز عددية، ويتم حساب الوقت بالتقريب من مدى ظهور أشعة الشمس على الرقعة استنادًا إلى العصا المستقيمة كمقياس.

اقتبست الحضارة اليونانية ساعة الظل من الحضارة المصرية القديمة وبدأت في تطويرها، وفي القرن الثالث عشر وُجدت أول ساعة ميكانيكية، حتى انتهينا بفكرة الساعة التي نراها حاليًّا، وكانت بداية ظهورها في القرن السابع عشر.

يشير كتاب “في مديح البطء.. حراك عالمي يتحدى السرعة” إلى أنّ السبب الأساسي لحساب الوقت في الحضارات القديمة، يعود إلى الرغبة في التنظيم وتحقيق مستوى إنتاج أعلى، وأيضًا لحساب دقيق يتعلق بمواسم الزراعة والحصاد، وقتها كانت هناك قاعدة أن الوقت يعمل، ولو جزئيًا، لصالح عامل تعزيز الإنتاج وتنظيم الحياة البشرية.

لا يمكننا إنكار وجود تراتبية طبقيّة في الحضارات القديمة طبعًا، وبالتالي كانت هناك طبقات عُمّالية تتعرض لمجهود أكبر ونسب دخل أقل، لكن عامل الوقت آنذاك، كان معتمدًا بشكل أساسي على التنظيم وتسيير الأيام بكفاءة أعلى، غير أن الآن، أصبحت الأمور مختلفة كثيرًا.

ماراثون

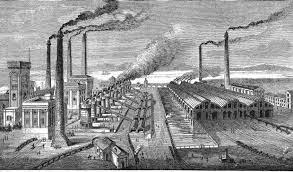

خلال القرن الثامن عشر، حيث مجد الثورة الصناعية في أوروبا، كان توظيف وتشييء الوقت مصحوبًا بالتطور التقني والتعويل الكامل على الميكنة. يطالعنا كتاب في مديح البطء على بعض الإنجازات شديدة السرعة مقارنة بالقرون الطويلة الماضية.

بين السنوات 1850 ومطلع القرن العشرين، تم تسجيل براءة اختراع لأكثر من 15 ألف آلة مصممة جميعًا لكسب الوقت وتعزيز الإنتاج، ولا يمكننا هنا تجهيل تضمين العامل البشري في ذلك الإنجاز، لكنه ليس تضمينًا يقوم على المساواة، بل يقوم على توظيف حياة العُمّال، بكاملها، في حيّز العمل فقط، لضمان البقاء اليومي، من بين زخم الاكتشافات الكثيرة، تم افتتاح أول خط مترو في مدينة لندن، وأول ترام كهربي في برلين، وأصدرت شركة فورد الشهيرة أولى سياراتها في 1913.

ونحن ننظر إلى الجري السريع ناحية كل اكتشاف يعزز من توفير الوقت، فإننا لا بد أن ننظر إلى الجهة الأخرى، هل تتجه هذه الاكتشافات إلى مصلحة الجنس البشري وتعزيز مساحة أكثر حريّة مع الوقت؟ ما حدث هو العكس تمامًا، ويمكننا هنا ذكر إحدى يوميات شخص مجهول في لندن، مسجّلة في 19871 (هائل هو إتلاف الأعصاب واستهلاك الدماغ في لندن. يعيش اللندني بسرعة، وفي لندن يتآكل الإنسان، لكنه يصدأ في مكان آخر.. يظل العقل مشدودًا مع سرعة تعاقب الصور الجديدة والأشخاص الجدد والأحاسيس الجديدة).

حتى على مستوى اللغة، تم إدراج مصطلح (الكسب السريع to make fast buck) في اللغة الإنجليزية خلال القرن التاسع عشر، وبشكل واضح، أصبح الوقت هو المال، واقتصرت الحياة على الإنتاج، وبدا العالم محمومًا تجاه مزيد من التطور والجري في قلب المجهول، ظنًا منه أنه بهذه الطريقة، يبحث عن مزيد من الأريحية وخدمة الجنس البشري، لكن الثورة الصناعية أتت مع رؤوس الأموال الكبيرة، تضاعفت أوقات العمل، وأصبح المجهود البشري مرتبطًا بوقت عمل يومي وتراتبية مستحقات هرمية، بدلًا من ربط دخل العامل بما يحققه من تزايد في الإنتاج.

عالم سريع لا يكف عن الجري

في 1907، كتب الناقد والمسرحي الأمريكي جملة تُعبّر عن بداية ذروة السرعة التي تلتهمنا، إذ يقول “يولد المرء ويتزوج، يعيش ويموت، في لجّة ضجيج محموم نظن معه أنه على وشك الجنون”.

لم يمضِ وقت طويل، حتى تحول ذلك الضجيج المحموم إلى مرض جماعي، ففي 1982 صاغ الطبيب الأمريكي لاري دوسي مصطلح (مرض الوقت time sickness)، ويعني وجود وساوس الخوف من اعتقاد أن الوقت ينفذ، وأشار لاري إلى أن ذلك المرض هو حالة عالمية، ربما يكون العالم كله مُصاب بها، لأننا أصبحنا جميعًا ننتمي إلى عقيدة السرعة.

أحد التعريفات الأخرى التي يمكن أن نصيغ بها مرض الوقت، هو انتقال حيّز الأخير من الأداة إلى سلطة مطلقة، تحكم المزاج العالمي للإنتاج والعيش والعلاقات والاشتباك بين الشخصي والعام، فالمزاج الحاليّ إقصائيّ بامتياز، حيث الأكثر سرعة يُقصي ما هو أبطأ، يبعده عن حيّز المركز في الحياة، وكذلك الأشياء الكبيرة تلتهم الأخرى الصغيرة وتخفيها.

تحوّلنا بسيكولوجية تعزيز الوقت واللهاث ورائه، لم تعد الآن توجهًا عامًا فقط، بل تصاعدت إلى عقيدة عالمية، ونتج عنها أننا أصبحنا مُطوّعين لخدمة الاقتصاد وليس العكس، إذًا ماذا جنينا من وراء ذلك الجري والتسارع اللانهائي؟

يشير كتاب “في مديح البطء” إلى التحوّل الذي حدث لمفهومنا عن العمل، إذ بدأ الأخير كفضيلة، الاجتهاد بها يقوم على بعدين: أولًا طبيعة الإنتاج الذي تؤديه، ومدى تأثيره خيريًا في حياة الآخرين، والثاني هو قيمة المردود من ذلك الإنتاج، نحن الآن نعيش في دورات من العمل اليومي تقوم على المساومة، وخارجة تمامًا عن أي سيطرة تقوم على النظر إنسانيًا لطبيعة هذه العمل.

إن ساعات العمل الطويلة تجعلنا غير منتجين وعرضة أكثر للخطأ، وربما تعساء ومعلولين أيضًا، وجدير بالذكر أن ساعات العمل الطويلة ترتبط بالدول المحدودة والمتوسطة الإنتاج، بينما الدولة التي تتمتع باستقرار اقتصادي تلتزم بتوصيات منظمة العمل الدولية (48 ساعة أسبوعيًا كحد أقصى).

نتابع، من خلال تقرير لـbbc عربي، أن 32% من دول العالم ليس لديها نظام قومي لتنظيم ساعات العمل، و29% عدد ساعات العمل أسبوعيًا بها يتجاوز 60 ساعة، أي ما يزيد على 10 ساعات يوميًا وإجازة يوم واحد أسبوعيًا، و4% فقط من مُجمل دول العالم يلتزم بتوصيات وقواعد منظمة العمل الدولية.

الوضع المُعاصر الذي نعيشه، يدفعنا بشراهة تجاه التفكير في الإنتاج، في الارتقاء الطبقي وتعزيز فرص العمل، في خلق علاقات أكثر

بعيدًا عن مستويات الإنتاج والاهتمام المحموم بالوقت وإيقاعه، يخبرنا كتاب “في مديح البطء” بوجود كوارث موضوعة على الهامش، لكنها معنيّة بالجنس البشري الذي من المفترض أنه أكثر أهمية من عمليات الإنتاج الناجحة والمتزايدة سنويًا.

في استطلاع لمؤسسة (ريد) أجرته على عدة آلاف شخص، 60% منهم لم يستطيعوا الاستفادة من إجازاتهم المدفوعة في 2003، بينما يتعرّض أغلبيتهم لأضرار صحية بالغة، بداية من عدم الاتزان الجسدي، مرورًا بالسمنة المفرطة، وحتى إدمان الكحول، في نفس السياق، هناك 73% من المراهقين ضمن الدراسة المذكورة، يقولون إن أولياء أمورهم لا يقضون معهم وقتًا كافيًا.

قبل أن ننتهي من تعداد كارثية تقديس الوقت وربطه بالإنتاج على حساب الجنس البشري، هناك مثال أخير يُبلور مدى ضخامة هذه الأزمة، ففي اليابان يوجد مصطلح (كاروشي) ويعني الموت من إرهاق العمل، أي تحديدًا الموت من عدد ساعات العمل.

اعتمدت الشركات اليابانية في فترة على مثال غريب هو “كامي شوجي” وسيط عقاري وصلت ساعات عمله الأسبوعية إلى 90 ساعة، أي نحو 12.8 ساعة يوميًا دون أي إجازات، هللّت الشركات به، وروجته كنموذج مثالي للموظف الياباني، وصدرته في نشراتها التسويقية ليتعرف عليه العالم، مات كامي وهو في السادسة والعشرين من عمره بنوبة قلبية مفاجئة في أثناء العمل.

الوضع المُعاصر الذي نعيشه، يدفعنا بشراهة تجاه التفكير في الإنتاج، في الارتقاء الطبقي وتعزيز فرص العمل، في خلق علاقات أكثر، تتمركز أفكارنا اليومية حول ملاحقة الوقت، وحول الالتزامات التي لا تنتهي، وربما لن تنتهي، طالما تابعنا حياتنا اليومية على هذه الوتيرة، لكننا نجهل شيئًا أكثر ضرورة ومركزية، هو أنفسنا، وضرورة أن نتحرك في أُطر يومية أكثر آدمية من المزاج العام الذي نلاحقه، لأننا لا يمكننا استبعاد أن النهم الشديد تجاه ملاحقة الوقت، وتجاه التحقق المادي والمجتمعي، ربما يُفقدنا أنفسنا في طريق الوصول إليه أو مثلما يقول كونديرا في رواية البطء “عندما تجري بسرعة كبيرة، لا يمكن لأحد أن يكون متأكدًا من أي شيء، أي شيء على الإطلاق، ولا حتى من نفسه”.