ترجمة وتحرير: نون بوست

لأسباب منطقية؛ كان العديد من المتظاهرين غامضين في التعبير عن سخطهم وغضبهم؛ حيث حمل البعض أوراقًا فارغة، وعرض آخرون علامة تعجب على خلفية حمراء، التي تعد رمز رسالة لم ترسل على تطبيق وي تشات، التي تعتبر منصة المراسلة الرئيسية في الصين. وأحضرت إحدى النساء زوجًا من اللامة الألبكة، وهو المظهر المادي لصورة ساخرة على الإنترنت يعتمد في لغة الماندرين الصينية القياسية لـ “حصان طين العشب” الذي يستخدم عادة كإهانة وعبارة نابية.

لكن قلة من المتظاهرين الشجعان كانوا أكثر مباشرة، فعندما طلبت الشرطة من المتجمعين في بكين عدم التذمر من عمليات الإغلاق، نشرت الحشود تهكمات ضد المطالبة بمزيد من اختبارات كوفيد يشكل متكرر، حتى أن البعض تجرأ على ترديد شعارات تندد بالحزب الشيوعي الصيني على وجه التحديد وتطالب الرئيس شي جين بينغ بالرحيل. وقد فعلوا ذلك وهم يدركون جيدا أنهم كانوا يخضعون للمراقبة والتسجيل من قبل جهاز المراقبة شديد التطور التابع للدولة، وعلى الأرجح أن السلطات قد تعرفّت عليهم.

اندلعت شرارة موجة الاحتجاجات التي اجتاحت الصين في الأيام الأخيرة جراء حريق أُضرم في مبنى سكني في أورومتشي بإقليم شينجيانغ أقصى غرب الصين في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص. وألقى الكثير باللوم على سياسة صفر كوفيد الصارمة التي تتبعها الحكومة لإعاقة استجابة خدمات الإطفاء في معالجة حريق وزيادة عدد القتلى، وبحلول نهاية الأسبوع الماضي، انتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث تجمع الآلاف في بكين وشانغهاي وأورومتشي ومدن رئيسية أخرى.

لا تعد الاحتجاجات في الصين نادرة تمامًا كما قد يعتقد البعض، فبين آيار/مايو و22 تشرين الثاني/نوفمبر من هذه السنة، قبل الموجة الأخيرة من المظاهرات، كان هناك 822 احتجاجًا في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لموقع تشاينا ديسنت مونيتور، وهي قاعدة بيانات تديرها مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية للأبحاث. لكن معظم الاحتجاجات كانت صغيرة الحجم ومعزولة ومركزة على قضايا مهمة ولكنها عرضية مثل السخط حول قطاع العقارات المتعثر في البلاد. وكانت الاحتجاجات الأخيرة أكبر بكثير وأكثر انتشارًا واستهدفت بشكل مباشر الحكومة وسياساتها.

وحتى اللحظة الراهنة، لا يزال يتعين على السائقين مسح رمز مثبت لدخول المدن، وبمجرد الدخول؛ يجب على الجميع عرض هواتفهم عند نقاط التفتيش العديدة وإظهار رمز الاستجابة السريعة الأخضر.

في هذا السياق؛ يقول سام أولسن، رئيس معهد إيفينستار، وهي مؤسسة استخبارات استراتيجية لدراسة المخاطر السياسية معنية بالصين، إن “كل سلالة حاكمة” في التاريخ الصيني ابتليت بالاضطرابات. لكن الاختلاف الوحيد لهذه المظاهرات الأخيرة هو أنها كانت متفشية في جميع أنحاء البلاد، وعلى غرار الاحتجاجات الطلابية في ميدان تيانانمين لسنة 1989، التي لم تتمكن السلطات من إبقائها طي الكتمان.

لقد اجتاحت هذه الاحتجاجات الشوارع على أرض الواقع والفضاء الإلكتروني على حد السواء. وتشير التقارير إلى وجود عدد كبير جدًا من المنشورات حول الاحتجاجات على تطبيق وي تشات لدرجة أنها تمكنت من اختراق نظام الرقابة في بعض الأحيان.

وكان ظهور كوفيد يعني أن السكان الصينيين، على غرار سكان البلدان الأخرى حول العالم، كانوا مستعدين في البداية لتحمل المزيد من القيود على حرياتهم من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد. وحتى اللحظة الراهنة، لا يزال يتعين على السائقين مسح رمز مثبت لدخول المدن، وبمجرد الدخول؛ يجب على الجميع عرض هواتفهم عند نقاط التفتيش العديدة وإظهار رمز الاستجابة السريعة الأخضر.

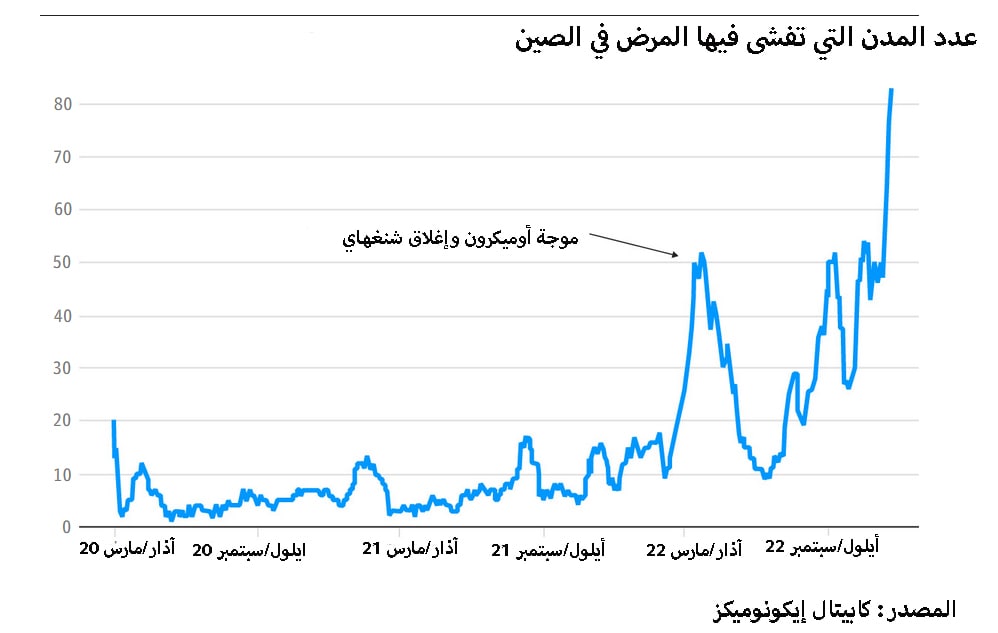

ومع ذلك؛ تراجعت شعبية هذه التدابير الوقائية الصارمة في الصين مع دخول الجائحة سنتها الرابعة، فقد مُنع سكان مدينة تشنغدو، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، من مغادرة شققهم في أيلول/سبتمبر حتى عندما ضرب زلزال المدينة. ويشعر الكثير من الناس بالاستياء لأنهم لم يتمكنوا من كسب لقمة العيش لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الغذاء. كان ذلك ممكنًا بالنسبة لهم عندما كان انتشار فيروس تحت السيطرة، لكنه عاد من جديد الآن وعدد الوفيات آخذ في الارتفاع.

تقول كاتيا درينهاوزن من معهد مركاتور لدراسات الصين: “على الرغم من صغر حجمها نسبيًا، إلا أنه من الملاحظ أن الاحتجاجات والتعبير عن المعارضة تحدث سواء عبر الإنترنت أو خارجها، وفي أجزاء مختلفة جدًا من البلاد”.

وأضافت: “بينما يثير المتظاهرون بشكل أساسي قضايا معيشية، فإنهم يستهدفون أيضًا سياسة رئيسية اعتمدتها الحكومة المركزية الرامية لتحقيق صفر كوفيد وفي بعض الحالات قضايا منهجية، مثل عدم احترام حرية التعبير وسيادة القانون وحقوق الإنسان الفردية”.

في سنة 2011، اجتاحت موجة الربيع العربي بسرعة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان يُعتقد أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورًا رئيسيًّا في تأجيج نيران الانتقال الديمقراطي. وساعدت التكنولوجيا الوليدة المتظاهرين على تنظيم وتجاوز حراس البوابات الإعلامية التقليدية لنشر رسائلهم إلى العالم. وكتب المتظاهرون أسماء مواقع تويتر وفيس بوك على لافتات وقام المتظاهرون بتلوينها على الجدران.

وفي مرحلة ما قطع الرئيس المصري الديكتاتور حسني مبارك خدمة الإنترنت والهاتف المحمول في البلاد في محاولة لاستعادة السيطرة على البلاد، وجاءت هذه الخطوة بنتائج عكسية؛ حيث جلب ذلك الاهتمام العالمي على ما كان يحدث داخل البلاد.

وسرعان ما تبددت تلك الآمال كبيرة التي علقها المتظاهرين على الإنترنت والتكنولوجيا الجديدة في رحلتهم نحو التخلص من أغلال الأنظمة الاستبدادية. فعندما سقط مبارك وحل محله مجلس عسكري، فتح المجلس صفحة على فيس بوك كمنفذ رئيسي لنشر بياناته. وعندما تم انتخاب جاير بولسونارو رئيسًا للبرازيل في سنة 2019، هتفت الحشود عند تنصيبه: “فيس بوك! فيس بوك! واتساب! واتسآب!”، وساهمت هذه الأهمية المتصورة لمواقع التواصل الاجتماعي في اجتياح اليمين الشعبوي للسلطة.

وبينما تواجه الحكومة الصينية أصعب اختبار سياسي لها منذ سنة 1989، هناك تساؤلات جديدة حول ما إذا كانت التكنولوجيا يمكن أن تكون وسيلة للمحتجين للتحايل على سيطرة الدولة أو أداة في يد الحكومة لسحق المعارضة. ويمكن القول إن الشعب الصيني لم يكن أبدًا غاضبًا من المراقبة والعيش في “قفص زجاجي”، ولكن، على حد سواء، لم يكن يخضع لمراقبة مباشرة أبدًا.

ويقول أولسن إن المقارنة بين الربيع العربي واحتجاجات الصين هي مثل مقارنة “الطباشير والجبن”؛ حيث إن الربيع العربي تأجج على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الغربية وبدعم من قوى خارجية. لكن لا ينطبق الأمر ذاته على الصين. وتشير درينهاوزن إلى أن رد الفعل الأولي لقوات الشرطة في الصين كان مقيدًا نسبيًا، وأضافت: “لكن الآن بعد تفريق الشرطة الاحتجاجات، من المرجح أن يستخدم الحزب الحاكم كل وسائله لاحتواء الأنشطة الاحتجاجية ومنعها. فبعد كل شيء، هذا هو السيناريو الذي كانوا يستعدون له منذ فترة طويلة”، ومن المحتمل أنهم يعتبرون ما يحدث أمرًا بسيطًا.

توجيه أصابع الاتهام

إن فرض الرقابة ليس بالشيء الجديد في الصين. ففي شأن ذي صلة، شبّه تسيرينغ وويزر، الشاعر التبتي، الملفات التي جمعها الحزب الشيوعي الصيني عن الأفراد في عهد ماو مثل “وحش غير مرئي يطاردك”. وفي مطلع القرن، وصف الأكاديمي الأمريكي بيري لينك قدرة الحزب على السيطرة على الصينيين مثل “أناكوندا ضخمة ملفوفة في ثريا علوية”؛ ولم يكن بالضرورة أن تفعل الكثير حتى يكون الصينيون على دراية تامة بوجود الكاميرات وملاحقتهم لهم وقدرتها على إلحاق الأذى بهم.

اقترحت الحكومة الصينية لأول مرة نظام معلومات وطني يعود إلى عام 1990؛ حيث شمل ذلك برنامج الدرع الذهبي، الذي نما إلى ما يشار إليه الآن خارج البلاد باسم: “جدار الحماية العظيم للصين”، مما منع السكان من زيارة المواقع المستضافة خارج البلاد، واعتمدت هذه المبادرة بشكل كبير على التكنولوجيا المصنوعة في الولايات المتحدة وكندا، وهو ما دفع الحكومة إلى وضع الكثير من التركيز على تطوير صناعة التكنولوجيا المحلية لتطوير قدرتها المراقبة الخاصة.

مع نمو الاقتصاد الصيني بسرعة فائقة في الجزء الأول من القرن، بدا الأمر كما لو أن الحزب الشيوعي الصيني كان يخفف قبضته الحديدية وأصبح المجتمع أكثر انفتاحًا وغربيًا، إلا أن النمو الاقتصادي تباطأ منذ أن تولى شي جين بينغ مقاليد السلطة في عام 2012، لتعيد الحكومة تأكيد سيطرتها مرة أخرى.

في عام 2014؛ أعلن شي أنه “لا يوجد أمن قومي بدون الأمن السيبراني”، ثم استطاع الزعيم الصيني في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الحصول على ولاية ثالثة غير مسبوقة كأمين عام للحزب الشيوعي الصيني.

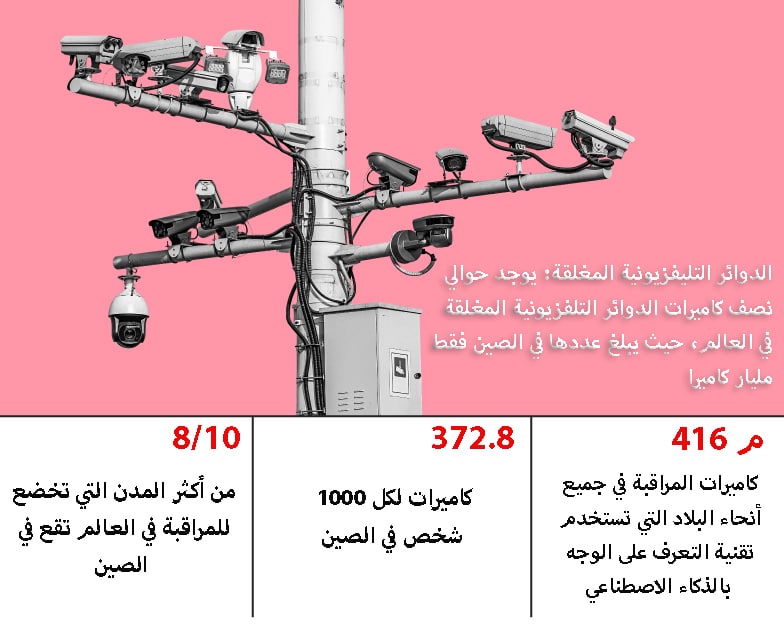

وأنفقت الحكومة 1.24 تريليون يوان على الأمن الداخلي في عام 2017، أي بنسبة 6.1 بالمائة من إجمالي الإنفاق، وهي النسبة التي تخطت ما تخصصه للجيش، بينما يُعتقد أن هذا الرقم قد تصاعد على نطاق واسع في السنوات الأخيرة وبشكل خاص خلال الوباء، وما يدل على ذلك هو العدد الكبير من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة الموضوعة في نقاط إستراتيجية متسلسلة، كما لو كانت مجموعة من أصداف بلح البحر كبيرة الحجم المتراصة بانتظام.

وتقع ثمانية من أصل عشرة من أكثر المدن الخاضعة للرقابة في العالم في الصين، حيث لا توجد نقاط عمياء؛ ويُعتقد أن عددًا من المدن، بما في ذلك بكين، تغطيها كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة بنسبة مائة بالمائة.

وتشير التقديرات إلى وجود حوالي مليار كاميرا مراقبة حول العالم في نهاية العام الماضي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة “سوق خدمات معالجة المعلومات IHS Markit”، ويوجد أكثر من نصف هذه الكاميرات في الصين، التي يبلغ عدد سكانها 1.46 مليار نسمة، وفقًا لأحدث تقديرات الأمم المتحدة، وهذا يعني أن هناك 372.8 كاميرا لكل 1000 شخص في الصين، في حين يوجد في لندن 13.4 كاميرا لكل 1000 شخص.

ويضاف إلى ذلك انتشار ما يقرب من مليوني ضابط شرطة مرئيين مزودين بأدوات المراقبة عالية التقنية، والتي يشار إليها أحيانا باسم “التكنولوجيا السوداء”. وفي وقت سابق من هذا العام؛ نشرت صحيفة نيويورك تايمز نتائج تحقيق – استمر لمدة عام – في أكثر من مائة ألف وثيقة مشتريات حكومية صينية، والتي أظهرت أن بعض ضباط الشرطة مجهزون بنظارات تحتوي على كاميرا للتعرف على الوجه ومسلحين بأجهزة استشعار للتعرف على شبكات إنترنت الواي فاي وأجهزة تتبع خطوط الجوال، والتي تجمع المعلومات من الهواتف القريبة وتتبع أصحابها.

وتقوم الشرطة أيضًا بتوقيف الأشخاص في الشوارع وتوصيل هواتفهم بأجهزة اختراق البيانات، من أجل الحصول على قوائم جهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من صعوبة اختراق أحدث إصدارات الهواتف، إلا أن رجال الشرطة يمكنهم ببساطة مطالبة المواطنين بالكشف عنهم؛ حيث يعتبر من غير الحكمة رفض هذا الأمر، كما تبحث السلطات بشكل خاص عن التطبيقات الأجنبية المشفرة مثل “سيجنال”؛ فتحميل مثل هذه الأدوات أمر يدعو إلى الشك.

ومع ذلك؛ فإن الأجهزة ليست سوى طرف سيف المراقبة، فبحسب الفنان آي ويوي: “لدى الحكومة الآن نظام لم يكن ماو تسي تونغ يحلم به قط، فهو مدعوم بالبيانات والخوارزميات، لمراقبة الأشخاص والسيطرة عليهم”.

وتستخدم الشرطة الصينية تقنية التعرف على الوجه ولديها القدرة على تتبع الجميع في حشد من الناس، فلا يوجد أمان في الحشود، حيث تزعم عدة شركات أنها تستطيع التعرف على الأشخاص حتى عندما يرتدون أقنعة.

وتم تجهيز العديد من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة بأجهزة يمكنها تسجيل الصوت في دائرة نصف قطرها 300 قدم ولديها القدرة على تحليل المطبوعات الصوتية؛ حيث تحاول الحكومة من خلال ذلك، بناء صور بيومترية “متعددة الوسائط” للأفراد، بما في ذلك مسح قزحية العين والحمض النووي، والضغط على الشركات الخاصة لتحقيق هذا الأمر.

على سبيل المثال؛ تمتلك شركة إيفليتيك، التي تنتج حوالي 80 بالمائة من جميع برامج التعرف على الكلام في الصين ولديها حوالي 900 مليون مستخدم، عقدًا مع وزارة الأمن العام الصينية لجمع عينات من أنماط الصوت، وذلك وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، بينما تتطلع ميجفي، وهي واحدة من أكبر مقاولي المراقبة في الصين، لبناء البرمجيات لجمع المعلومات حول المشية، والملابس، والأجهزة النقالة والاتصالات الاجتماعية.

واشترت الشرطة في تيانجين مؤخرًا برنامجًا طورته شركة هيكفيجن – صانعو الكاميرا التي تسببت في فضيحة وزير الصحة البريطاني الأسبق مات هانكوك وهو يحتضن إحدى مساعداته أثناء الجائحة – والتي تجمع البيانات عن “مقدمي الالتماس”، وهم الذين كانوا أغبياء بما يكفي أو يائسين بما يكفي لتقديم شكاوى رسمية، وتقييم احتمالية سفرهم إلى مراكز المدن أو العاصمة، حيث تم إيقاف البعض في الماضي عند السكك الحديدية حتى قبل أن يشتروا تذاكر إلى حيث كانوا يخططون للاحتجاج.

ويضاف إلى ذلك القوى العاملة المطلقة، فقد كان هناك أكثر من مليوني مراقب محتوى عبر الإنترنت يعملون في الصين من قبل الشركات الخاصة والحكومة في عام 2013، وفقًا لتقرير نشرته بكين نيوز، وهي منصة الإعلام الحكومية، في ذلك الوقت، ويفترض أن هذا العدد قد نما على نطاق واسع بشكل حاد في السنوات الأخيرة، وهو ما يوضحه ما قامت به الدولة من توظيف عشرات الآلاف من المواطنين طوال فترة الوباء، وذلك لإدارة نقاط التفتيش المسلحة بألواح تسجيل البيانات وأجهزة قياس الحرارة.

وهناك أيضا شبكة كبيرة من المخبرين من الطراز القديم، والتي يُقال إن تطويرها هو أحد الأسباب التي تجعل الحكومة تحاول إحياء القاعدة الشعبية للحزب الشيوعي.

سياسة “الدخان والمرايا”

إن الجمع بين الأجهزة والقوى العاملة والمليارات من المعاملات عبر الإنترنت يوميًّا يعني أن الدولة الصينية لديها كنز كبير محتمل من البيانات في متناول يدها؛ حيث يجب على الشعب الصيني تسجيل رقم هاتفه وهويته الوطنية من أجل الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، مما يقلل من فرص عدم الكشف عن هويته، كما أن الشركات الصينية مجبرة بموجب القانون على ضمان الامتثال؛ حيث تقوم شركات التكنولوجيا العملاقة مثل تينسنت وعلي بابا الآن بالحصول على معلومات أكثر بكثير من منافسيهم الغربيين وتقاسمها مع الحكومة.

إن الحزب الشيوعي الصيني لا يقصد من وراء ذلك الأذى للصينيين بشكل حصري، كما يقول جوش تشين وليزا لين، مراسلا وول ستريت جورنال اللذان كتبا “حالة المراقبة”، وهو كتاب دقيق عن محاولة الصين هندسة حقبة جديدة من السيطرة الاجتماعية. وبالنظر إلى البيانات والأدوات التحليلية الصحيحة، يعتقد الحزب الشيوعي الصيني أنه سيكون قادرًا على التنبؤ بالتهديدات والمشاكل قبل ظهورها؛ حيث يمكن، على سبيل المثال، استخدام بيانات تحديد الموقع الجغرافي لتخفيف الاختناقات المرورية.

لكن القضية تكمن في أن الدولة هي الحَكم الأخير في تحديد ما الذي يمكن اعتباره إشكالية؛ فالحكومات في جميع أنحاء العالم تراقب مواطنيها إلى حد معين؛ إذ أن الدول الحديثة لن تكون قادرة على العمل ببساطة إذا لم تفعل ذلك، لكن الديمقراطيات تحاول على الأقل الموازنة بين الصالح العام والحريات المدنية مثل الحق في الخصوصية. أما في الصين، فإن هذا النقاش غير موجود.

ومع ذلك؛ فإن الاعتقاد السائد بأن أدوات المراقبة المركزية معصومة، وترى كل شيء ولا تغفل هو على الأرجح أمر مبالغ فيه، فرغم الدعاية لبعض مميزات المراقبة في وسائل الإعلام الحكومية إلا أنه من المحتمل أنها تم تنميقها لتظهر بهذا الشكل، فالعديد من قواعد البيانات المختلفة في البلاد غير متصلة ببعضها البعض. وقد صاغ خبير المراقبة جاثان سادوسكي مصطلح “الذكاء الاصطناعي الوهمي Potemkin AI” للإشارة إلى التكنولوجيا التي يتم تصويرها على أنها أكثر ذكاءً مما هي عليه بالفعل، ومن وجهة نظر الحزب الشيوعي الصيني، فإن إقناع الناس أنه يمكن توقع كل خطوة يقومون بها مفيد تقريبًا مثل القدرة الفعلية على ذلك.

وبقول ذلك؛ فإن السلطات تعمل جاهدة لتحويل هذا التصور إلى حقيقة واقعة؛ حيث تشمل برامج إدارة البيانات الحديثة برنامج “العيون الحادة Sharp eEyes” – الذي سُمي على اسم سياسة مصممة لتشجيع المواطنين على التجسس على بعضهم البعض خلال الثورة الثقافية – وقاعدة البيانات السحابية للشرطة المستخدمة على مستوى الدولة، ومنصة العمليات المشتركة المتكاملة في شينجيانغ، وهذه الأخيرة تعد هي الأكثر تطفلًا إلى حد بعيد؛ حيث تم تصميمها لقمع سكان الأويغور في المنطقة، وتجمع بين بطاقة هوية تصدرها الحكومة تحتوي على مجموعة واسعة من السمات المادية والبيومترية مع تحديد الموقع الجغرافي للبطاقات والأجهزة المحمولة والمركبات.

ويقوم ذلك النظام برصد حتى السلوكيات العادية مثل استخدامات الكهرباء “المفرطة”، أو تحميل أدوات الاتصال المشفرة مثل تطبيق “واتساب”، أو استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية، وهي أدوات خصوصية تسمح للمستخدمين بتصفح الإنترنت والتحايل على جدران الحماية دون أن يتم اكتشافهم. كما تمتلئ شوارع المدن والبلدات في شينجيانغ بـ”الأبواب” التي تشبه أجهزة الكشف عن المعادن في المطارات، وتلزم الناس بالتحقق من بطاقات الهوية الخاصة بهم واجتياز كاميرات التعرف على الوجه.

ويقول أولسن إن هناك مزحة قديمة في الصين مفادها أنه إذا تم القبض عليك أثناء مخالفتك لقواعد عبور الطريق، فسيتم إصدار مخالفة لك قبل أن تصل إلى الجانب الآخر- من الطريق -، لكن هذه النكتة قد تصبح قديمة قريبًا. فقد وصلت بعض التقنيات إلى مستوى من التطور يتباهى فيه المطورون بأنهم يستطيعون بالفعل التنبؤ بالجرائم؛ حيث تدعي شركة “ميجفي” في أحد عروضها التقديمية، الذي نشرت عنه نيويورك تايمز، أن برمجياتها يمكنها تحليل البيانات “لاستخراج الأشخاص العاديين الذين يبدون أبرياء” و”قمع الأعمال غير القانونية في المهد”.

انتهى قبل أن يبدأ

من الصعب عند الكتابة عن المراقبة الصينية، مقاومة الإشارة إلى روايات بائسة مثل رواية جورج أورويل “1984” وأفلام الخيال العلمي؛ حيث كانت فكرة حل الجرائم التي لم تُرتكب بعد هي الفرضية المركزية لفيلم “تقرير الأقلية” “Minority Report”، وهو فيلم لستيفن سبيلبرغ من بطولة توم كروز استناد إلى قصة قصيرة لفيليب ك، ومع ذلك، فإن أفضل مقارنة خيالية قد تكون هي رواية “نحن”، التي كتبها الكاتب الروسي يفغيني زامياتين سنة 1921.

وتدور أحداث الرواية في مدينة مستقبلية خالية من الجريمة؛ حيث يُعرف جميع الأبطال برمز أبجدي عددي (الشخصية الرئيسية هي مهندس يُدعى D-503 يقع في حب امرأة تدعى I-330)، ويقيمون في شقق زجاجية حتى يمكن مراقبتهم باستمرار، ويتم التحكم في حياتهم بواسطة معادلات رياضية يحسبها حاكم يُعرف باسم الراعي.

نسخة الصين من هذا النظام تسمى نظام الائتمان الاجتماعي؛ والذي تحدث عنه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في سنة 2018 قائلًا: “يهدف حكام الصين إلى تطبيق نظام أورويلي يقوم على التحكم في كل جانب من جوانب الحياة البشرية”، ورغم أن هذا فيه بعض المبالغة إلا أنه ليس مبالِغًا للغاية؛ فمصطلح “الائتمان الاجتماعي” له معنى واسع في الصين؛ فقد ركز النظام في البداية على الجدارة الائتمانية المالية، على غرار درجات الائتمان في البلدان الأخرى، لكنه توسع منذ ذلك الحين ليشمل فكرة أوسع عن “الثقة”.

لقد وُصف هذا النظام بأنه أكثر التجارب طموحًا في مجال التحكم الاجتماعي الرقمي على الإطلاق؛ حيث تم تصميم النظام لجمع عدد كبير من البيانات من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة من أجل مراقبة وتقييم وتنظيم السلوك المالي والاجتماعي وحتى الأخلاقي من خلال نظام العقوبات والمكافآت.

فعلى سبيل المثال، يكسب الذين يشاركون في الأعمال الخيرية نقاطًا، ويتم منحهم وصولاً أسهل إلى القروض المصرفية أو الأماكن في المدارس لأطفالهم، بينما أولئك الذين يرتكبون مخالفات مرورية أو يفشلون في زيارة والديهم المسنين يمكن أن يفقدوا نقاطًا، ويتم تقييد وصولهم إلى الخدمات العامة أو يُحرمون من الحق في حجز الرحلات الجوية وتذاكر القطار عالي السرعة.

يمكن أن تؤدي التجاوزات المتكررة إلى فضح المواطنين بإدراجهم في القائمة السوداء ونشر أسمائهم على الإنترنت والتلفاز. كما تم اقتراح إصدار نغمة اتصال محددة للـ”المدينين الذين لم يسددوا ديونهم” عند إجراء مكالمات هاتفية حتى يسهل التعرف عليهم. وغني عن التوضيح أن مثل هذا النظام يمكن استخدامه أيضًا لتنظيم السلوك السياسي وربما معاقبة المحتجين والمحرضين على الاحتجاجات.

وتضيق الأجهزة الأمنية الخناق بالفعل، فرغم أن التكنولوجيا ربما قد تساعد في تنسيق الاحتجاجات وتضخيمها، لكنها تُستخدم أيضًا لقمعها؛ حيث تقول درينهاوزن من معهد مركاتور لدراسات الصين: “تتعرض منصات وسائل التواصل الاجتماعي للرقابة الشديدة”.

وأضافت قائلة: “ستبحث أجهزة الأمن العام وأجهزة الأمن التابعة للدولة عن التسجيلات الصوتية والمرئية للاحتجاجات في كل من أجهزة المراقبة التابعة للدولة ومنصات الإنترنت لتحديد الأفراد المطلوب احتجازهم أو تهديدهم، كما حدث بالفعل في بعض الحالات. يجب أن نتوقع استمرار القمع لتحركات المواطنين في الأشهر المقبلة”.

وكمل يتم دمج التكنولوجيا الفائقة في القرن الحادي والعشرين مع المزيد من تقنيات العصور الوسطى؛ حيث يقول أولسن من معهد إيفينستار إن الشرطة تروج شائعات عن تعرض السجناء للضرب أثناء تثبيتهم في “كراسي النمر” المعدنية.

ويضيف قائلًا: “قد نرى عددًا قليلاً من الأشخاص الشجعان يتظاهرون في الشوارع في الأيام المقبلة، لكننا نعلم أن السلطات بدأت في اتخاذ إجراءات صارمة بالفعل. لقد انتهت اللعبة بالفعل”.

المصدر: تيليغراف