الزمان: 23 أغسطس/ آب، 1516م/ 922هـ

المكان: مرج دابق، قرب حلب.

الحدث: تصادم الجيشان العثماني والمملوكي في معركة مفصلية، انتهت بهزيمة المماليك وخسارتهم لحكم بلاد الشام ومصر بعد أن حكموهما لأكثر من قرنين ونصف، وبسقوط الدولة المملوكية وسيادة الحكم العثماني، استمرت مصر وبلاد الشام في لعب نفس نشاطهما القديم، إذ بقيَ إيقاع الحياة ونمطها كما كانا سائدَين من قبل.

حُماة القبلة الأولى

فتحت معركة مرج دابق الطريق أمام العثمانيين للسيطرة على بلاد الشام، ودخلوها مدينة مدينة دون أي مقاومة من الأهالي، وحين انسحبت القوات المملوكية من المدن الشامية إلى مصر، لم يُدافع السكان عنهم بسبب سوء حكمهم في الفترة الأخيرة.

ثم بعد أن وصل السلطان سليم الأول إلى دمشق، أرسل 10 آلاف جندي إلى أنحاء القدس، حيث دارت معركة مع فلول المماليك قرب قرية جلجولية، وقد انتصر فيها العثمانيون للمرة الثانية، وفرَّ بقية المماليك إلى مصر.

وبعد أن مرّت 3 أشهر على مرج دابق، وصل السلطان العثماني سليم الأول إلى مشارف مدينة القدس، لم ينظر المقدسيون إلى العثمانيين على أنهم غرباء محتلون، بل عدّوهم استمرارًا طبيعيًّا للدول الإسلامية الحاكمة في المشرق العربي، إضافة إلى أن العثمانيين حين فتحوا القسطنطينية، اكتسبوا مكانة في قلوب المسلمين بسبب الحديث المنسوب إلى النبي الكريم محمد ﷺ بشأن خيرية هذا الجيش، الجيش الذي فتح القسطنطينية.

ولذا عند وصول السلطان إلى مشارف القدس، خرج العلماء والأعيان والأهالي لاستقباله والترحيب به، وسلّموه مفاتيح المسجد الأقصى وقبّة الصخرة، كعلامة على رضاهم به، عندها سجد شاكرًا لله وصلى ركعتين في المسجد الأقصى، وقال: “الحمد لله فأنا حامي القبلة الأولى”، ثم زار قبور الأنبياء وتفقّد الأماكن المقدسة وشؤون المدينة.

لقد كانت هذه اللحظة التي دخل فيها السلطان المدنية دون أي قتال مع الأهالي هي بداية العهد العثماني الذي سيستمر 4 قرون في القدس، والتي أطلق عليها السلطان اسم “القدس الشريف”، احترامًا وتشريفًا لها، بدلًا من اسمها القديم “بيت المقدس”.

وقبل أن يتوجّه السلطان إلى مصر، أعفى أهالي القدس من الضرائب الباهظة التي فرضها المماليك، وتودد إلى الناس ومنحهم الأعطيات، ووعدهم بضبط الأمن وتنظيم أحوال المدينة تاركًا فيها حامية عسكرية رمزية، وظيفتها الدفاع وحفظ الأمن الداخلي، ومحاربة قطّاع الطرق، كما نصّب أول حاكم لمدينة القدس الشريف من العثمانيين، وهو إسكندر بن أرنوس، وقد جاء في المرسوم الأول الذي أصدره السلطان سليم في القدس:

“أمر عالي الشأن المعنون بالخط الهمايوني الذي تفضل به حضرة السلطان سليم فاتح القدس الشريف، وغضب الله تعالى على كل من يُخل بهذا الأمر الشريف أو يتصرف بشكل يتناقض مع ما جاء فيه. بمجيء السلطان سليم إلى القدس الشريف، وفتحه لها في الخامس والعشرين من صفر الخير، حضر أطاليا بطريرك الروم ومعه جملة من الرهبان والرعايا يبايعونه ويعلنون له السمع والطاعة، ويستمرون يديرون كنائسهم وأديرتهم على نفس المنوال القديم، وقد أمر السلطان أن يقوم البطريرك السابق ذكره بالإدارة والتصرف وفق العهد الصادر من سيدنا عمر رضي الله عنه، وأوامر السلاطين السابقين”.

عبقرية الإدارة ومرونة الحكم

لم تكن الدولة العثمانية تشرف على كل شيء في حياة الناس أو تتدخل في تفاصيل شؤون المجتمع، بل اقتصرت وظيفتها في الدفاع عن ربوع الأمة وحفظ الأمن وجمع الضرائب والفصل في المنازعات، وتأكيد القيم ومراعاة الشريعة الإسلامية، فالدولة العثمانية اتخذت من الدين مرجعية، نصًّا وتطبيقًا، على أرض الواقع.

في الحقيقة، لم تكن الدولة العثمانية سلطة تعسفية، إذ أدارت فلسطين بطريقة مرنة للغاية بين المركز والأطراف، وشكّلت سلطة توازن بين العناصر المحلية والفئات الأخرى، كما عملت على استمرار منظومة المؤسسات السابقة في مختلف الميادين الحيوية للمجتمع سواء التعليمية أو الصحية أو الدينية أو الاجتماعية، واحتفظ الجميع بمؤسساتهم السابقة ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم المتوارثة، ولذا ظلَّ البناء الاجتماعي والثقافي للسكان متماسكًا.

من الناحية الإدارية، لم يغيّر العثمانيون كثيرًا في التقسيمات الإدارية والعسكرية التي وضعها المماليك، حيث ظلت فلسطين على حالها مقسمة إلى 5 ألوية أو مقاطعات رئيسية، هي القدس وغزة وصفد ونابلس واللجون، وعلى رأس كل مقاطعة سنجق أو أمير، وكان تعيين أمير القدس يتم من قبل الإدارة المركزية في العاصمة، وقد يكون أيضًا بناءً على توصية من والي الشام.

وفي أحيان كثيرة عيّنت الدولة العثمانية على مدينة القدس أمراء من آل رضوان وآل فروخ، كما استعان العثمانيون بالمماليك وعيّنوا بعضًا منهم على رأس السلطة في القدس، إضافة إلى أن أمير القدس احتل مكانة عالية، تُشير إليها الألقاب التي كان يُخطب بها من قبل العثمانيين، ومنها مولانا ملك الأمراء، وصاحب العز والدولة.

لقد قسم العثمانيون بلاد الشام إلى 3 ولايات كبيرة، هي الشام وطرابلس وحلب، وكل ولاية قُسمت إلى مجموعة من السناجق أو المقاطعات، وكل سنجق أو لواء قُسم إلى أقضية (جمع قضاء)، يسمّى حاكم كل منها “قائمقام”، وينقسم كل قضاء بدوره إلى مجموعة من النواحي، أي وحدة إدارية يحكمها “مدير ناحية”، ثم تنقسم النواحي إلى أصغر قسم في التنظيم الإداري العثماني وهو مجموعة من القرى، ولكل قضاء “مجلس إدارة القضاء”، ولكن ناحية “مجلس إدارة الناحية”، وفي القرية “مجلس اختيارية القرية”، إضافة إلى الهيئات الرقابية والإدارية الأخرى، ولم يكن الهيكل الإداري في الدولة العثمانية ثابتًا على مرّ تاريخها، بل شهد عدة تغيرات، خصوصًا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

كانت مدينة القدس لواءً من بين 11 لواء تتبع إداريًّا لولاية الشام، واقتصرت علاقة أمير القدس بوالي الشام على الشؤون العسكرية، كما قُسمت القدس إلى عدد من الأقضية والنواحي والقرى التي عرفت كل واحدة منها باسم حارة أو محلة، وكان لها مختار أو شيخ محلي يدير أمورها، فهو يعدّ حلقة الوصل بين السكان والإدارة العليا الحاكمة.

وجاء على رأس المهام التي أوكلت إلى حكام الوحدات الإدارية في القدس، ضبط الأمن والمحافظة على النظام، وملاحقة قطّاع الطرق، ورفع ظلم الإقطاعيين عن الفلاحين، وجباية الضرائب، وقيادة قافلة الحج الشامي، سواء القافلة المتجهة إلى مكة أو القافلة المعدّة لاستقبال الحجاج في زيارتهم للقدس بعد مكة والمدينة، ثم صدّ هجمات القبائل والعربان على المدن والأرياف، وهذا الأمر الأخير شغل الدولة العثمانية كثيرًا طوال الأربعة قرون، حيث العُربان كانوا متمردين بشكل دائم، وشكّلوا مصدر قلق لمدينة القدس.

في القرن الأول للعهد العثماني كانت القدس تتبع إداريًّا لولاية الشام، ثم في القرن الثاني والثالث شرع العثمانيون في القيام بالمزيد من الضبط الإداري في بلاد الشام، واستحدثوا ولاية جديدة في الشام عُرفت بولاية صيدا، فتغيرت التبعية الإدارية للقدس أكثر من مرة، فأحيانًا كانت تتبع دمشق وأحيانًا صيدا.

ثم في القرن التاسع عشر، أحدث العدوان الفرنسي على قلب العالم العربي عام 1798 ارتباكًا لدى الإدارة العثمانية، فمصر وبلاد الشام لم تشهدا احتلالًا أوروبيًّا منذ أن حرر المماليك آخر المعاقل الصليبية في القرن الثالث عشر.

ويذكر المؤرخ المعاصر عبد الرحمن الجبرتي أن الحملة الفرنسية على مصر أعادت إلى الأذهان ذكرى الاحتلال وتجدُّد الصراع مع الأوروبيين، ولذا خشت الدولة العثمانية من حملة صليبية جديدة على القدس، حيث اعتقدوا أن الفرنسيين سيحتلون القدس، فأرادوا أن يحموها، ولذا اتّبعت القدس مؤقتًا أقوى حكام المنطقة أحمد باشا الجزار الذي أوكلت له السلطنة العثمانية محاربة الفرنسيين.

وقد شاطر العلماء والأعيان شعور الدولة العثمانية بالخطر على القدس، إلى درجة أن العديد منهم كان يستخدم مصطلح “الحرب الصليبية”، ويؤكد على أن فكرة الاحتلال الصليبي لم تَمُتْ في نفوس الأوروبيين، ففي رسالة وردت من علماء الشام إلى أعيان وحكام القدس، جاء فيها: “فمن المعلوم أن القدس الشريف وما حوله من أماكن التشريف حرم مقصود ونظر العدو إليه ممدود، بل هو الغاية القصوى لأهل الجحود”.

ثم بعد أن هزمَ الفرنسيين، أحال السلطان العثماني كل أقاليم فلسطين ومنها القدس إلى إدارة والي عكا عبد الله باشا، كي يواجه تهديد محمد علي باحتلال بلاد الشام، ولكن إبراهيم باشا بن محمد علي استطاع أن يحتل القدس وظلت في قبضته لمدة قاربت الـ 10 سنوات، إلى أن استعادتها الدولة العثمانية، ورفعت القدس إلى مرتبة الولاية وعيّنت على المدينة باشا يتبع مباشرة لإسطنبول، ثم نزلت القدس مرتبة وأصبحت متصرفية تتبع إداريًّا لدمشق، ثم مستقلة ترتبط إداريًّا بشكل مباشر بإسطنبول.

وقد ظلَّ نمط الحكم في القدس تشاركيًّا مع السكان المحليين، فمعظم الموظفين الإداريين كانوا من أبناء البلد، إضافة إلى أن معظم الوظائف الدينية كانت أيضًا في أيدي السكان المحليين، ويذكر زعيم فلسطين ومفتيها الحاج أمين الحسيني، أن الفلسطينيين كانوا يشاطرون العثمانيين جميع مناصب الدولة المدنية والعسكرية، ويتمتّعون بنفس الحقوق التي يتمتّع بها الأتراك.

ولم يكن أهل القدس يلقّبون الحكم بالتركي وإنما بالعثماني، فالمواطنة كانت عثمانية وليست تركية، ولذا من المهم الإشارة إلى أن الحكم العثماني لم يعتمد في تركيبته في حكم القدس على أساس العرق أو الجنس، فقد كانت الإدارة العثمانية تتبنّى سياسة الاحتواء والتفاهم مع السكان، والاعتماد على أبناء البلد الأصليين والزعماء المحليين في حكم نواحي القدس، وقد أُدخل بعضهم ضمن الجهاز الإداري، وفي مناصب عليا في السلك الدبلوماسي والجيش والإدارة المدنية، بل وزراء في بعض الحكومات العثمانية.

ولذا خضعت بعض الوحدات الإدارية (سناجق) عمليًّا لسيطرة عائلات محلية بعضها ورثت الحكم وتوسّع نفوذها، كما تراوحت بين الولاء والعداء للسلطنة العثمانية، وفي أحيان عديدة غضت الإدارة العثمانية النظر إليها طالما أن نفوذ هذه العائلات في حدود معيّنة.

أما من الناحية الاجتماعية بين سكان القدس، فقد كان المجتمع يشهد تجانسًا وتفاهمًا بين أفراده، وعلاقة خالية من التوتر بشكل ملحوظ رغم أن هناك مُلَلًا ومذاهب كثيرة داخل المدينة، ومن الجدير بالملاحظة أن الطوائف والمذاهب الدينية المختلفة في القدس عاشت جنبًا إلى جنب من دون أي مشاحنات، ولم يتعرّضوا للمضايقة أو الاضطهاد، وحافظت كل طائفة على أوضاعها الاجتماعية والدينية بشكل مستقل عن تدخل الدولة.

فقد أنشأ العثمانيون نظام يدعى “مؤسسة الملّة” لتنظيم شؤون غير المسلمين، وبموجبه مُنحت الأقليات والمُلَل حق ممارسة شعائرهم والتصرف في شؤونهم الخاصة في التعليم والقضاء وأسلوب الحياة، ووفّرت لها كل سبل التعبير.

في واقع الأمر، تسامح العثمانيون مع أهل الذمة وكل الأقليات الدينية التي تعيش في القدس، وسادت سياسة الاعتدال والتسامح والعدل بين الجميع على مختلف المُلَل والمذاهب، وعاشوا في أمن واستقرار داخل مدينة القدس عندما كانت تحت كنف العثمانيين، ولذا يقول الباحث الغربي درور زيعوي:

“لقد توحّدت الجماعات اليهودية والمسيحية في القدس في ظل نظام اقتصادي كما هو الحال في الولايات الأخرى من الدولة العثمانية، ولم تختلف معاملة الدولة العثمانية لهذه الأقليات كثيرًا عن سلوكها مع السكان المسلمين، ومن مؤشرات ذلك رغبة المسيحيين واليهود في المثول بين يدي قاضي المحكمة الشرعية التي أُسِّست حديثًا ثقة منهم بها، رغم أنهم لم يكونوا مضطرّين لذلك”.

أما من الناحية التشريعية، فقد حظي القضاء باحترام كبير عند العثمانيين، وكانت الشريعة الإسلامية هي مصدر القضاء، والسلطة القضائية كانت مستقلة عن هيمنة الإدارة السياسية، والقاضي في الحقيقة كان أرفع سلطة إدارية وأعلى منصب شرعي في القدس، ويعتبر الأكبر نفوذًا في منظومة الحكم، صاحب الحل والعقد وإليه ترجع الأمور.

وكان يشترط بقاضي قضاة القدس أن يكون على المذهب الحنفي، كما كانت الدولة تخاطبه بهذه الصيغة: “صدر الموالى العظام عمدة العلماء الكرام ونخبة الفضلاء الفخام أولى ولاية الموحدين معدن الفضل واليقين رافع أعلام الشريعة والدين وارث علوم الأنبياء والمرسلين قاضي محروسة القدس الشريف”.

وتشير الدكتورة ازدهار محمد رابي في دراستها “القدس الشريف إبان الحكم العثماني لفلسطين”، إلى أن سلطة القاضي الحنفي بالقدس تنامت أيام العثمانيين، وعُرف بالحاكم الشرعي، وأصبح أعلى سلطة قضائية وتشریعیة في القدس، يحكم بالشريعة، ویجب أن یكون على درجة عالية في العلوم الشرعیة، وخبرة كبيرة في القضاء، وقد مارس أعماله في محكمة القدس وعُرفت ببیت الشرع أو محكمة الشرع، ومقرّها حتى القرن السابع عشر الميلادي في مدرسة الطازیة، ثم انتقلت بعدها إلى المدرسة التنكزية، والتي كانت تعدّ أهم مؤسسة إدارية في المدينة.

ويأتي دور المفتي بعد القاضي، ووظيفته أن يتولى تفسير نصوص الشريعة، وحلّ المعضلات الشرعية التي تواجه عامة الناس وفق أحكام الشريعة، وكان السلاطين والأمراء يحرصون على نيل موافقة المفتي في العديد من الشؤون، خاصة عند إعلان الحروب أو عقد الصلح.

وتبرز مكانة ومنزلة المفتي في القدس من خلال صيغ المخاطبة التي كان يخاطب بها، ومنها: “شيخ الإسلام ومفتي الأنام الحامل للنيشان المرصع العثماني”، وقد عمل في وظيفة الإفتاء بالقدس مُفتُون من المذاهب الفقهية الأربعة، كما درجت العادة أن يتولى الإفتاء في مدينة القدس آل الحسيني، والذين خرج من بينهم الحاج أمين الحسيني.

ثم في درجة ثالثة يأتي “ناظر الحرم” الذي يتولى شؤون المسجد الأقصى، ويليه نقيب الأشراف وظيفته ضبط أنساب الأشراف وحفظها، ومتابعة قضايا آل بيت الرسول محمد ﷺ داخل القدس، وقد أولى العثمانيون اهتمامًا كبيرًا بعائلات الأشراف، ومنحوهم صلاحيات وامتيازات واسعة لم تعطَ لغيرهم.

ومن المهم التنبيه أن اللغة المستخدمة في الإدارة المحلية في القدس وفي المحاكم وفي التدريس كانت عربية بالدرجة الأولى، وتركية في الدرجة الثانية، وغير صحيح أن اللغة العربية كانت مقموعة، أيضًا في المحاكم الكنسية كان لكل طائفة لغتها وكانوا يمارسونها في شؤونهم الخاصة والعامة بكل أريحية.

العهد الذهبي لمدينة القدس

أولى العثمانيون اهتمامًا خاصًّا بمدينة القدس، لما تمثله من أهمية دينية لدى المسلمين والمسيحيين واليهود على حد سواء، فهي لليهود عاصمة الملك داود ومدينة الأنبياء، وللمسيحيين مدينة عاش فيها المسيح وصُلب، وللمسلمين مدينة الإسراء والمعراج وأولى القبلتَين، فضلًا عن طبيعة المدينة الجغرافية التي تجعلها ملتقى حضارات وجسرًا يربط بين قارّتَي آسيا وأفريقيا.

من الجدير الإشارة إلى أن الوضع السياسي والاقتصادي للقدس تدهور أواخر العهد المملوكي، وانتشرت الفوضي بسبب هجمات العربان، ويشير المؤرخ عادل مناع إلى أن المدينة بعد أن صارت جزءًا من الدولة العثمانية، اتسمت بالهدوء ونعمت بفترة طويلة من الازدهار والاستقرار.

لقد رغب العثمانيون في النهوض بمدينة القدس، ولذا شهدت ازدهارًا عمرانيًّا ونموًّا سكانيًّا وانتعاشًا للتعليم، خاصة في عهد السلطان سليمان القانوني، وقد انعكست سياسته باستتباب الأمن والاستقرار السكاني والانتعاش الاقتصادي لمدينة القدس، ورغم أن فتوحاته وصلت إلى العمق الأوروبي، إلا أنه أولى اهتمامًا كبيرًا بتحصين وتنمية مدينة القدس، إضافة إلى أن حكمه كان طويلاً ومزدهرًا دام 46 عامًا، تحسّنت فيه الأوضاع الأمنية للمدينة، وشهدت كثافة في حركة البناء وتميزًا فنيًّا.

فقد اعتنى السلطان بالمنشآت الدينية والتاريخية القديمة وأمر بترميمها وتجديدها، إضافة إلى بناء منشآت جديدة رأت الدولة أن المدينة بحاجة لها، كذلك قام السلطان سليمان القانوني بإصلاح كل المرافق العامة للمدينة، حيث أصلح قنوات المياة وألحق بالمدينة خزّانات للمياه واسطبلات للخيول والجمال، ولذا استقدم السلطان المعماريين والعمّال المهرة من مصر والشام لأعمال البناء في المدينة، واستدعى لَالَا مصطفى من مصر وكلّفه بإدارة أعمال الترميم والإصلاح في القدس.

وكانت تأخذ بعين الاعتبار إمكانية تجدُّد العدوان الصليبي على القدس، وتحسُّبًا لذلك، ورغبة منه في توفير الأمن وحماية الأهالي، أمر السلطان سليمان القانوني ببناء أسوار القدس المتهدمة، وأرسل مهندس البلاط السلطاني، سنان باشا، إلى القدس للإشراف بنفسه على عملية البناء، واستغرق العمل في السور 5 أعوام كاملة، حيث يقدَّر ارتفاع السور ما بين 12 إلى 30 مترًا، وطول 4 كيلومترات، وتزيد سماكته عن مترَين.

وكان لهذا السور 34 برجًا دفاعيًّا، و7 أبواب أُطلق عليها باب العمود والخليل والمغاربة والأسباط والساهرة والنبي داود ومريم، إضافة إلى أبواب أخرى أُغلقت عبر العصور، وقد كلّف بناء هذا السور أموالًا كثيرة من خزينة الدولة، وكانت العديد من مواد البناء ترسل من إسطنبول وإزميت وبوللو وقوجلي بحرًا إلى ميناء يافا، وتنقل إما بالعربات وإما على ظهور الجمال إلى القدس.

إن استباب الأمن والازدهار الاقتصادي، جعلا عدد سكان القدس يرتفع 3 أضعاف ما كان عليه، ما يعدّ مؤشرًا على نجاح برنامج التطوير العثماني، فبينما كان عدد سكان القدس لا يتجاوز 4 آلاف نسمة عام 1525، ارتفع العدد إلى 12 ألف عام 1553، وقد زار سفير فرنسا في إسطنبول، بيير بيلون، القدس في عهد السلطان سليمان القانوني عام 1547، ولاحظ تغيرًا كبيرًا في المدينة، إذ يقول:

“أصبحت القدس لها منذ فترة قريبة أسوار عالية جديدة، والبيوت مغطاة بشرفات علي الأسطح، والمخازن في الأسواق الرئيسية مقبّبة كالأسكندرية، مع فارق أن قباب القدس منيعة لأنها مصنوعة من حجارة منحوتة”.

وكانت الزراعة والصناعة هما أهم أعمدة النشاط الاقتصادي في القدس، ومن أبرز الصناعات التي اشتهرت في القدس صناعة الصابون، وصناعة المنسوجات والجلود، كما شهدت الحرف المختلفة رواجًا بفضل النظام المجتمعي الذي نظّم علاقتها، فقد كان لكل طائفة شيخ حرفة يعمل على تصريف أمورها.

إضافة إلى أن تجديد الأسواق القديمة، وبناء أسواق جديدة تطورت بشكل كبير في عهد العثمانيين، ساهما في الانتعاش الاقتصادي للمدينة، وبرزت العديد من الأسواق مثل القطانين والقصابين والنحاسين والعطارين، واللافت أن العثمانيين شكّلوا هيئة إدارية لمراقبة الأغذية في الأسواق وتنظيم الأسعار، وكان بعض القضاة يقوم بهذا الدور، وبالتالي كانت القدس مركزًا تجاريًّا من ناحية، ومدينة مقدسة من ناحية، اكتسبت مقومات الصمود المادي والحضاري.

ولا يزال معظم المنشآت التي بناها العثمانيون في القدس قائمة حتى يومنا هذا، حيث يقدَّر حجم الآثار العثمانية في القدس بأكثر من 70% من الآثار الموجودة في المدينة، ومن اللافت أن الدولة العثمانية لم تهتم فقط بترميم المنشآت الإسلامية، بل إن منشآت اليهود والمسيحيين قد تمَّ ترميمها أيضًا، مثل مقامات الأنبياء موسى ويونس ولوط، وكنيسة القيامة.

عندما أمر السلطان سليمان القانوني ببناء أسوار القدس، طلب أن ينقش على بوابة الخليل بالقدس عبارة: “لا إله إلا الله.. إبراهيم خليل الله”، وهو ما يدلّ على احترامه للديانات، وما زال النقش موجودًا حتى يومنا هذا.

النشاط المجتمعي في القدس

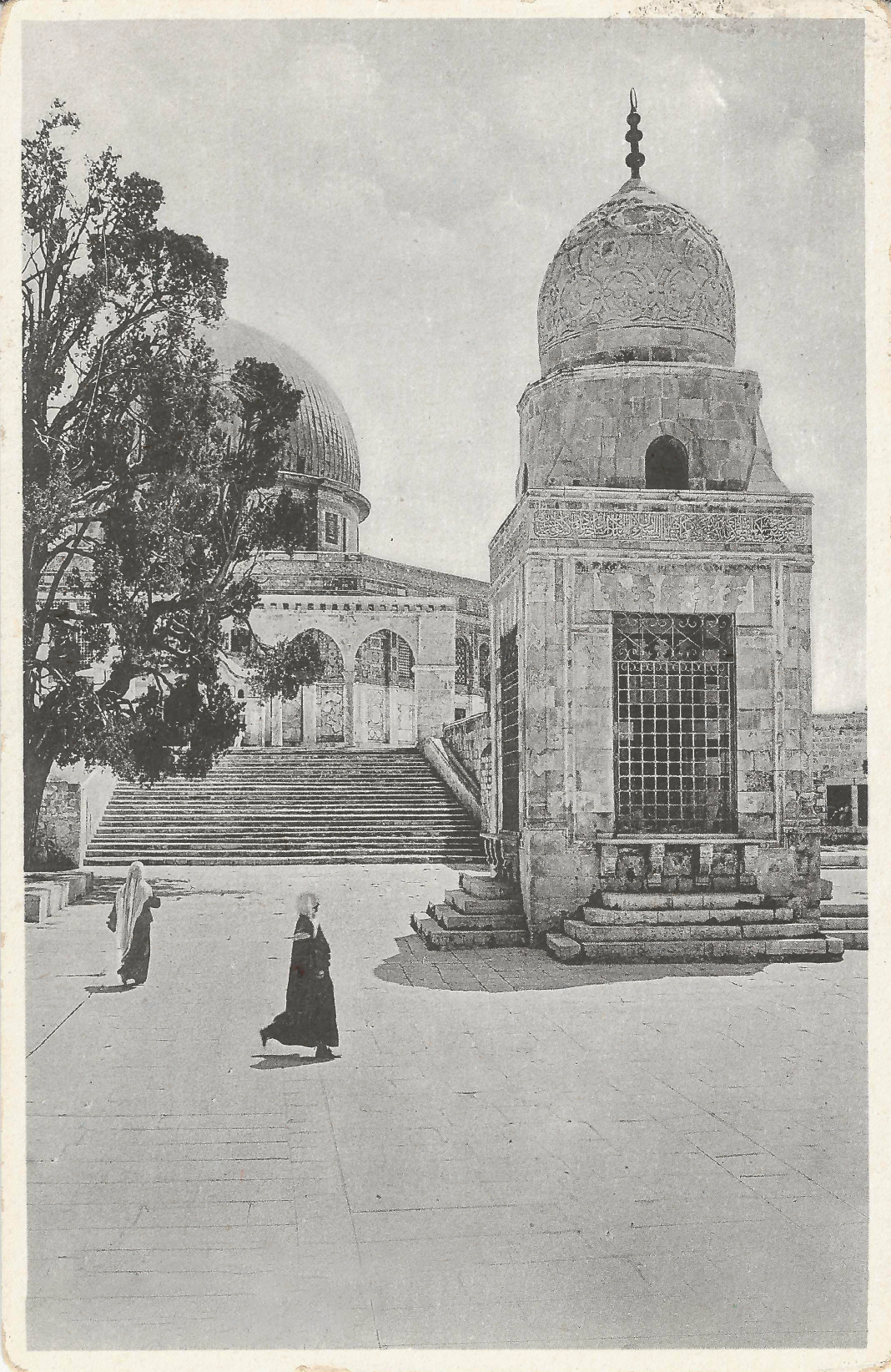

حرص العثمانيون على الحفاظ على المؤسسات الدينية والمجتمعية الموجودة منذ العهد الأيوبي والمملوكي، ولذا قاموا بالاعتناء بها، وكانت مؤسسة المسجد الأقصى على رأس المؤسسات التي خضعت لأعمال الإصلاح والتجديد طوال عهد سلاطين بني عثمان.

بجانب مكانة المسجد الدينية، كان أيضًا له دور تعليمي كبير، ولم يقتصر على الجانب الديني فقط، إضافة إلى انتشار المكتبات العامة والخاصة، وتعدّ مكتبة خزانة الصخرة المشرفة ومكتبة المسجد الأقصى من أهم المكتبات في القدس، وقد احتوتا على كتب نادرة وهامة، وكانت تخصّص الأجور لأمناء المكتبات.

في الواقع، اهتم العثمانيون بالحياة العلمية في القدس، فبنى العديد منهم عددًا كبيرًا من المؤسسات التعليمية والإنسانية، والتي قدّمت خدمات متنوعة وأنشطة ذات طبيعة اجتماعية وتعليمية متكاملة لعدة قطاعات من الناس، كالمساجد والأسبلة والكتاتيب والمدارس والخوانق (زوايا عبادات المتصوفة) والأربطة والبيمارستان والحمّامات التي احتوت قسمًا خاصًّا للنساء، والخانات على طرق السفر والحج لتتولى رعاية المسافرين والتجار والحجاج.

إضافة إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوفير المأوى للمحتاجين والفقراء، ورعاية الأرامل والأيتام في التكايا، ولم تقتصر هذه الرعاية على المسلمين فقط، حيث تشير حجج المحكمة الشرعية بالقدس على أن الأيتام اليهود كانت تتم رعايتهم من قبل الدولة العثمانية مثل المسلمين.

ومن أهم التكايا التي ما زال بعض منها موجودًا إلى اليوم، هي تكية خاصكي سلطان التي أنشأتها زوجة السلطان سليمان القانوني، روكسلانا، عام 1552، وأوقفت عليها عائدات 34 قرية ومزرعة، حيث كانت من أكبر المؤسسات الاجتماعية الخيرية في القدس، ضمت مجمعًا ضخمًا مكوّنًا من مسجد وخان ورباط ومدرسة وحُجرات لإقامة العلماء وساحة واسعة ومجموعة مبانٍ سكنية للفقراء، إضافة إلى 55 غرفة خصِّصت لأبناء السبيل وأصحاب الترحال، ثم مطبخ كبير لا يزال إلى اليوم يقدّم الطعام مجانًا للمحتاجين.

لقد تنافس الولاة والسلاطين العثمانيون في دعم الأنشطة الاجتماعية والدينية بغرض نيل الثواب والأجر، حيث كان الدافع الديني المحرك الرئيسي في توسُّع الأوقاف في القدس على مختلف أغراض الحياة الاجتماعية والدينية، وفي العام 1555 توجّه عبد القادر أفندي، مبعوث السرايا، من إسطنبول إلى القدس للتفتيش والرقابة على أحوال الوقف، وكتب تقريرًا رفعه إلى السلطان مباشرة، وقد جاء فيه:

“وصلت إلى مدينة القدس الشريف في وقت الظهيرة، وتوجهت إلى الإمارة مباشرة، ولم يكن أحد يعلم بهذا قطعًا، فوجدت طعامها وخبزها مُعدًّا، انتظرت حتى انتهيت من صلاة الظهر، وتوجهت بعد ذلك إلى هناك، يعلم الله تعالى أنه لم ينقص ذرة من الطعام ووزن الخبز، فوجدت جملتها 90، وبعد أن ثبت أنها 100 وفق عقد الوقف لم يكن هناك بُد من توزيعها وفق القانون؛ فوضعت في البداية أواني من جاؤوا لأجل المأكل، وبعد أن امتلأت، تلاهم الموجودن في البيوت؛ ثم خدمهم، ثم أهل العلم ممن ليس لديهم سعة من الطعام، ثم سائر الفقراء، وأخيرًا النساء”.

على جانب آخر، أعطى العثمانيون أهمية كبيرة للاحتفال بالمناسبات الدينية في القدس، ومن أهم العادات والتقاليد التي كان يتم القيام بها، الاحتفال بأعياد الأنبياء تكريمًا لهم، مثل عيد النبي موسى وأيوب، بجانب الاحتفال بشهر رمضان وبمناسبة الإسراء والمعراج.

وقد حرص العثمانيون على نشر الاحتفال الأخير في الولايات العثمانية، كما كانوا ينظّمون فعاليات مختلفة تتناسب مع كل مناسبة دينية، وخاصة مناسبة المولد النبوي الشريف، إضافة إلى تنظيم الابتهالات الدينية وحلقات الذكر، والتي أصبحت مع الوقت ثقافة مجتمعية.

ويشير الدكتور متين شريف أوغلو في دراسته “احتفالات العثمانيين بمناسبة الإسراء والمعراج ودلالاتها من خلال الوثائق والمصادر العثمانية”، إلى أن الاحتفال بهذه المناسبات ساهم في تقوية الروابط المجتمعية وترسيخ القيم الدينية، والارتقاء بالفرد والمجتمع العثماني روحيًّا ودينيًّا وفكريًّا ومجتمعيًّا، كما خُلقت حالة من التناغم بين الدولة والمجتمع في الاهتمام بهذه المناسبات الدينية.

أيضًا شهدت المدينة حالات من الترفيه، مثل إقامة مسرح خيال الظل، والعروض الموسيقية وحفلات الصوفية التي سادت بشكل كبير، فقد كان العثمانيون على صلة قوية مع الصوفية، وبالأخص صوفية الخلوتية في القدس.

كما اُفتتحت المقاهي في مدينة القدس في القرن السادس عشر الميلادي، وكانت تؤدي دورًا اجتماعيًّا وثقافيًّا، ومن أقدم مقاهي القدس “بيت القهوة” الذي تأسّس عام 1578، وحسب إحصاء أجري عام 1877 كان في القدس 31 مقهى، 2 منها لليهود والبقية للفلسطينيين، تعود ملكية 23 منها للمسلمين، و6 للمسيحيين.

وأما المرأة، فقد كان لها دور هام في الحياة الاجتماعية بمختلف جوانبها في مدينة القدس، فكان بإمكانها المساهمة بكل حرية في الأنشطة الاقتصادية، والحق في التملك والإيجار سواء أكان ذلك بشكل مباشر أم بتوكيلها لأحد الأشخاص، كما كانت ترفع الدعاوى لتحصيل حقوقها، وكان ذلك يتم أمام القاضي الشرعي.

بل إن المساواة كانت تأتي من رأس السلطة في إسطنبول، فحين اهتم العثمانيون بتوزيع “الصدقات السلطانية”، وهي عبارة عن مخصصات مالية ترسلها الدولة سنويًّا إلى أهل القدس باسم “الصرّة السلطانية”، إذ كانت قافلة الصرة تخرج من إسطنبول في الثاني عشر من شهر رجب من كل سنة باحتفال رسمي، وحين تصل إلى القدس يتم توزيعها على الأهالي، ولم تقتصر هذه الصدقات على السلاطين وحدهم، حيث خصّص بعض رجال الدولة جزءًا من ريع أوقافهم لأهل القدس، مثلما يوضّح محمد ماجد صلاح الدين في دراسته “الصرة السلطانية لعلماء القدس الشريف وفقرائها في العهد العثماني”.

من اللافت أن “الصرّة السلطانية” كانت توزَّع على النساء والرجال على السواء، حيث يشير الدكتور محمد عثمان الخطيب في دراسته “صور من حياة المرأة المسلمة وحقوقها في القدس العثمانية” إلى أن نساء القدس، خاصة نساء المسؤولين والأعيان واليتيمات والمقيمات في الأربطة المختلفة، كان لهنّ مبلغ معيّن من الصرّة السنوية.

ورغم بعض فترات الاضطراب التي عاشها أهل القدس، نتيجة فرض زيادة في الضرائب، والتي كانت في الحقيقة الشيء الأبرز الذي لاقى معارضة من أهل القدس، إذ إن حركات التمرد في القدس قامت على خلفية زيادة الضرائب، إلا أن المجتمع ظلَّ قويًّا؛ إن من أكثر الأشياء التي تدل على قوة المجتمع المقدسي وتفاعله مع الأحداث، هي حين حاولت الدولة العثمانية تعيين قنصل فرنسي في مدينة القدس، بموجب اتفاقية جرى توقيعها منذ عهد السلطان سليمان القانوني، وهي اتفاقية الامتيازات الأجنبية مع فرنسا عام 1535، لكن هذا القرار ووجه بحساسية ومعارضة شديدة من أهالي القدس عام 1700، وأدّت ثائرة العلماء والناس إلى استجابة الدولة لطلبهم، وبالفعل طُرد القنصل الفرنسي من القدس.

أيضًا هناك العديد من المواقف التي تدلّ على وحدة أهل القدس مع الدولة العثمانية، وتفاعلهم مع ما يمرّ به العالم الإسلامي، فعندما وصلت إلى القدس أنباء انتصار العثمانيين على روسيا في حرب القرم عام 1856، ساد الفرح جميع أنحاء القدس، وأقام الناس الاحتفالات لمدة 3 أيام، كما أضيئت جميع المساجد والمآذن وأطلقت مدافع القلعة الطلقات كعلامة على الفرح.

موقف أهل القدس من حكم محمد علي باشا (1831-1840)

انعكس التدهور الذي أصاب الدولة العثمانية بدءًا من القرن الثامن عشر الميلادي على إدارة مدينة القدس، ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبعد أن تسلط محمد علي باشا على مصر وقهر أبناءها، إذ اتسمت سياسته بالقهر والاستعباد ضد أبناء الشعب المصري على حد تعبير الجبرتي، ظهرت مطامع الباشا التوسعية نحو الشام، وشرع في ضمّ بلاد الشام إلى مملكته، فزحف ابنه إليها بحملة برّية وبحرية قوامها 30 ألف مقاتل، ثم تضاعف العدد فيما بعد حتى أصبح نحو 4 أضعاف.

وقعت القدس في قبضة إبراهيم باشا بن محمد علي عام 1831، وجريانًا على نفس السياسة المتّبعة في مصر، حاول الباشا إخضاع أهل القدس مثلما فعل من أهل مصر، لكن سكان القدس نظروا إلى جيش محمد علي نظرة بُغض وازدراء، ولم يألفوا طبيعة الحكم الجديد، ونقموا عليه بسبب تجريدهم من الحكم الذاتي الذي كانوا يتمتعون به في ظل العثمانيين.

حيث فرض الباشا عددًا من الضرائب والأعباء المالية الجديدة بمقدار لم يعهده الناس من قبل، إضافة إلى كثرة التدخلات في شؤون المجتمع، وسياسة الاحتكار، وإجبار الفلاحين على زراعة محاصيل معيّنة، ثم تجريد الأهالي من السلاح، وفرض التجنيد الإجباري الذي عارضه أهل القدس بشدة لما أصابهم من ويلاته، فضلًا عن أعمال السخرة.

وكان أهم شيء حرص إبراهيم باشا على تنفيذه في القدس، هو تجريد النخبة الدينية من دورها التقليدي، ووضع كافة المؤسسات الدينية والمجتمعية بما فيها القضاء تحت رقابة صارمة.

ونتيجة لكل ذلك، واجه حكم محمد علي انتفاضة شعبية من أهل القدس، انطلقت شرارتها في ثورة 1834، وخاض أهل القدس بما فيهم الفلاحين معارك عنيفة مع إبراهيم باشا، رغم أنهم كانوا أمام قوة عسكرية عاتية تتفوق عليهم أضعافًا في كل شيء، إلا أنهم استطاعوا صدّ الهجوم الذي قاده أحد قادة جيش إبراهيم باشا على الجبهة الشمالية لمدينة القدس، كما حاصروا إبراهيم باشا في القدس أكثر من مرة وكاد أن يُقتَل، لولا نجدة أبيه الذي جاء على رأس جيش آخر تعداده 15 ألف جندي لتخليص ابنه من قبضة الثوار.

لم يترك إبراهيم باشا وسيلة من وسائل التعذيب إلا واستعملها، فقد لجأ إلى اتّباع سياسة الأرض المحروقة، ومارس أبشع الجرائم، فأحرق القرى وهدم المنازل وقطع كثيرًا من الأشجار، ثم أمر بنهب القرى التي تخلفت عن دفع الضرائب، وتعرّضت المؤسسات المجتمعية والتعليمية إلى نكبة كبرى، فقد صودرت الأراضي والمزارع الموقوفة على هذه المؤسسات، ووزّعها إبراهيم باشا على رجاله، كما أعدم زعماء الثورة.

وما زاد الطين بلة، عسكرة جيش إبراهيم باشا في جوامع ومدارس القدس وتحويلها إلى ثكنات، واقتحام الأبنية الخاصة بالصوفية بحثًا عن أيدٍ عاملة وجنود، إضافة إلى تشجيع الباشا على فتح الخمارات ومنح الإذن لبيع الخمور علنًا.

في المجمل، كان لحكم محمد علي وابنه آثار كارثية على مدينة القدس، فقد شهدت تراجعًا كبيرًا في عدد السكان بسبب قتل الكثير من الأهالي، فقد كان هناك حي مسلم في القدس وفيه أعداد كبيرة من السكان تمّت إبادته بالكامل، وحتى بعد انتهاء الثورة استمر إبراهيم باشا في معاقبة السكان، وقبض على أكثر من 9 آلاف شاب أرسلهم إلى مصر وأماكن أخرى.

لكن أهم تأثير سلبي على مدينة القدس في هذه الفترة، كان ازدياد النفوذ الغربي فيها، حيث سُمح للأجانب بحرّية الحركة، وحاول الباشا أن يغازل الأوروبيين من خلال إعفاء المسيحيين واليهود من الضرائب كي يبرهن للأوروبيين أنه أكثر تسامحًا من الدولة العثمانية، ويحصل على رضاهم.

إضافة إلى أنه عين عددًا كبيرًا من اليهود في مؤسسة الحكم، وفي العام 1836 سمح إبراهيم باشا لليهود بتجديد 4 معابد، واللافت أن إبراهيم باشا أرسل رسالة لأبيه يشتكي له فيها من أن أهل القدس المسلمين يبغضونه ولم يلقَ الترحيب والودّ إلا من اليهود والمسيحيين.

ويشير د. حسين أوزدمير إلى أنه في فترة حكم محمد علي للقدس، قام اليهود بأول هجرة استيطانية عام 1837، حيث شيّد الثري الصهيوني موسى مونتفيوري أول مستوطنة في القدس، أطلق عليها اسم “أوهل موشيه” وتعني بالعربية خيمة موسى، كما وصلت أعداد اليهود في هذا الوقت إلى 1500 نسمة، واستمرت في التزايد بدءًا من هذا التاريخ، وكانت القدس من أكثر المدن التي استقرَّ اليهود فيها.

ويبدو أن محمد علي كان يدرك أن الغرب يريد أن يسيطر على هذه المنطقة، ولذا سمح لبريطانيا بافتتاح قنصلية في القدس لأول مرة عام 1838، رغم أن عدد رعايا الإنجليز في القدس كان ضئيلًا جدًّا، وكانت هذه أول قنصلية غربية في القدس.

في الواقع، أعطى محمد علي الدول الأوروبية فرصة لكي تتدخل بشكل كامل في شؤون الدولة العثمانية، فقد ساندت الدول الأوروبية السلطان في حربه ضد محمد علي، ليس حبًّا في العثمانيين، ولكن لأن بقاء هذه المنطقة مع دولة ضعيفة (Dying State) سيمكّن الدول الأوروبية من تعزيز مكانتها ومصالحها الاستعمارية.

عبّر أهل القدس عن ارتياحهم بعد أن عادت المدينة مرة أخرى إلى الدولة العثمانية عام 1840، بعد قرابة 10 سنوات طافحة بالحروب والثورات، كانت نتيجتها أن مدّت الدول الغربية نفوذها بافتتاح القنصليات التي صارت تتدخل في الشؤون الداخلية العثمانية بشكل متزايد، خلال عقد الأربعينيات والخمسينيات من القرن التاسع عشر، تحت قناع حماية الأقليات غير المسلمة، فقد افتتحت بروسيا قنصليتها عام 1841، وافتتحت فرنسا قنصليتها عام 1843، وبعدها أمريكا عام 1844، ثم تلتها النمسا عام 1849، وأخيرًا روسيا عام 1858.

ولذا أطلق المؤرخ ألكسندر شولش على تلك الفترة مصطلح “الحملة الصليبية السلمية”، في إشارة منه إلى وجود النفوذ الغربي الذي هدف إلى إعادة استيلاء الصليبيين على مدينة القدس عن طريق التغلغل الديني والثقافي والخيري.

صحوة الرجل المريض

كان السلطان عبد الحميد الثاني يعرف بالضبط ماذا تريد الصهيونية، وكان أيضًا يدرك وطأة الواقع، لم يكن يرى أن طريق الإصلاح يمرّ عبر الاستجابة للضغوط الغربية، وإنما عبر سياسة مستقلة، ولذا حاول ترسيخ الطابع الإسلامي على سياسته حتى يحافظ على وحدة البلاد، ويعيق التدخلات الأجنبية التي استفحلت خصوصًا في مدينة القدس.

لقد تبوّأت القدس في فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني أهمية خاصة، حيث شهدت البلاد تطورًا في الزراعة والتجارة وطفرة عمرانية، نتيجة استثمار الدولة جزء كبير من ميزانيتها في البنية التحتية للقدس، من خلال بناء شبكة من الطرق الجديدة بين المدن، وافتتاح المستشفيات والمدارس الحكومية على نظام التعليم الحديث، وإنشاء الساحات الرئيسية العامة والمنتزهات، وإنارة شوارع المدينة، وربط القدس بخطوط التلغراف.

ويعدّ الإنجاز الأهم الذي أقيم في عهد السلطان عبد الحميد، هو مدّ سكة الحديد بين القدس ويافا عام 1892، حيث أن طول هذه السكة 87 كيلومترًا، كذلك تمَّ توصيل محطة القدس بإسطنبول، فرغم كل ما كانت تمرّ به الدولة من ظروف صعبة، إلا أن عمليات الأعمار والتجديد ظلت مستمرة، ومن الجدير ملاحظة أن القدس في أواخر العهد العثماني كانت مدينة حديثة مزدهرة، فقد تحسّنت الأوضاع المعيشية للسكان، وقفز النمو السكاني بشكل ملحوظ.

كذلك تحسّنت أوضاع التعليم في القدس في عهد السلطان عبد الحميد، وتوسّعت النشاطات الثقافية في القدس، حيث تم تأسيس متحف للآثار، واُفتتح مسرح قرب باب الخليل عام 1901 كانت تقدَّم فيه المسرحيات باللغات العربية والتركية والفرنسية.

كما صدرت أول جريدة رسمية في القدس عام 1876، وهي جريدة “القدس الشريف”، تمَّ إصدارها باللغتَين العربية والتركية، ثم صدرت بعدها جريدة “الغزال” و”المنادي” باللغة العربية، وفي عام 1908 صدرت أول مجلة عربية في القدس اسمها “الأصمعي”، وكانت تعالج الموضوعات الاجتماعية والأدبية والسياسية والتربوية.

وحين استفحل نفوذ الدول الأوروبية في القدس، قام السلطان عبد الحميد بتحويل القدس إلى محافظة مستقلة تتبع مباشرة للإدارة المركزية في إسطنبول، كما حاول تنظيم ملكية الأراضي من خلال تسجيلها وتحويلها من ملكية عامة إلى ملكية خاصة، كي يقطع الطريق على استيلاء الصهاينة عليها.

ولم يأتِ عام 1892 إلا وأقيمت 16 مستوطنة في فلسطين، فبدأت الدولة العثمانية باتخاذ تدابير أكثر صرامة، فأصدرت قرارًا بمنع هجرة اليهود إلى فلسطين، لكن اليهود استخدموا كل أنواع الحِيَل، وكانوا يشترون الأراضي بمساعدة وحِيَل القنصليات الأجنبية، وباستخدام بطاقات هوية مزوّرة، ورشوة المسؤولين الحكوميين، والاستيطان عن طريق السياحة، وقد ركّز الاستيطان الصهيوني بشكل كبير على مدينة القدس.

دفعت الحيل التي مارسها اليهود إلى تشدد موقف السلطان، فقد أمر بمراقبة اليهود في القدس، والأهم من ذلك أنه فحص عن كثب كل شبر من الأراضي التي تمَّ بيعها وشرائها، ولذا كان شديد الحذر من تشييد المنشآت التعليمية أو الأعمال الخيرية دون تصريح منه.

لقد بذل قصارى جهده لمنع الصهاينة والمؤسسات القريبة من الصهيونية من شراء الأراضي في القدس، لكن يبدو أن الظروف كانت أكبر من إمكانات السلطان عبد الحميد، وقد سجّل له التاريخ أنه رفض بشكل قاطع في أضعف حالاته المغريات الصهيونية بالتخلي عن فلسطين، وفشل اليهود في الحصول على أي وثيقة تغيّر من واقعهم.

ولم يعبّر السلطان فقط عن رفضه التنازل عن الأرض مقابل الأموال، إنما كان أيضًا على استعداد لخوض المعارك للدفاع عن القدس، حيث قال:

“لن أبيع ولو شبرًا واحدًا من الأراضي التي دخلت ضمن دولتنا العلية ودفع أجدادنا دماءهم ثمنًا لها؛ لأن هذه الأرض ليست ملكي، بل ملك أمتي، وقد دفعت أمتي دماءها ثمنًا لهذه الأرض؛ فلن أبيعها لكم ولو بملء الأرض ذهبًا، وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا”.

الخيانة والسقوط

خلعت جمعية الاتحاد والترقي السلطان عبد الحميد الثاني عام 1909، وكانت سيطرتها على الحكم من أسباب توتر العلاقة بين العرب والأتراك، لا سيما خلال ولاية جمال باشا، حيث استخدم الغرب سلاح القومية لتقويض الدولة العثمانية من الداخل، وهو ما أثّر على علاقة العرب بالعثمانيين، فارتمى بعضهم في أحضان القومية العربية، لكن ورغم هذا التوتر، إلا أن العرب والمسلمين في القدس فضّلوا الرابطة الإسلامية والمظلة العثمانية على الوقوع تحت احتلال الدول الأوروبية، حيث الغالبية العظمى كانت تؤيّد العثمانيين خلال سنوات الحرب العالمية الأولى.

ثم بدأ العام 1917 يشهد نهاية الحكم العثماني للقدس، فقد خسرت الدولة العثمانية عدة معارك بعد قتال شرس على خط دفاع غزة وبئر السبع، فخسر العثمانيون معركة مغضبة، ومعركة رفح، ومعركة بئر السبع، وسقط آلاف الشهداء العثمانيين بنيران المدفعية البريطانية والمصرية، وحين تمكّن البريطانيون من كسر خط الدفاع العثماني، بدأت المدن الفلسطينية تتساقط واحدة تلو الأخرى، يقول فوزي القاوقجي، أحد الضباط العرب المشاركين في الدفاع عن القدس مع الجيش العثماني:

“فيما بعد على طول الجبهة، وقعت في بعض الأماكن ملاحم بالحرب ومجازر بشرية لا توصف، فقدَ الجيش التركي فيها نظامه، وأضاع وسائط نقله الضعيفة، ومعظم معدّاته وعتاده، ولا سيما عتاد المدافع، وتضاءلت قوته، وبالرغم كل ما أصابه، استطاعت شرذمة التي نجت من القتل أو الأسر أن تقاوم بشدة واستبسال، ثم تراجعت بعد صراع دام زهاء أسبوعَين، ثم أنشأت جبهة جديدة، وبذلك طويت صفحة ثانية من أروع صفحات الحرب في جبهة فلسطين… وحين تراجع الجيش التركي على طول الخط… كان يرمي من وراء تراجعه إلى الاستقرار في خط تكون منطقة القدس من ضمنه، بينما كان الإنجليز يحاولون إبعاد الترك إلي شمالي القدس، ولذا كانت منطقة القدس شمالًا وجنوبًا مدار معارك دامية جدًّا”.

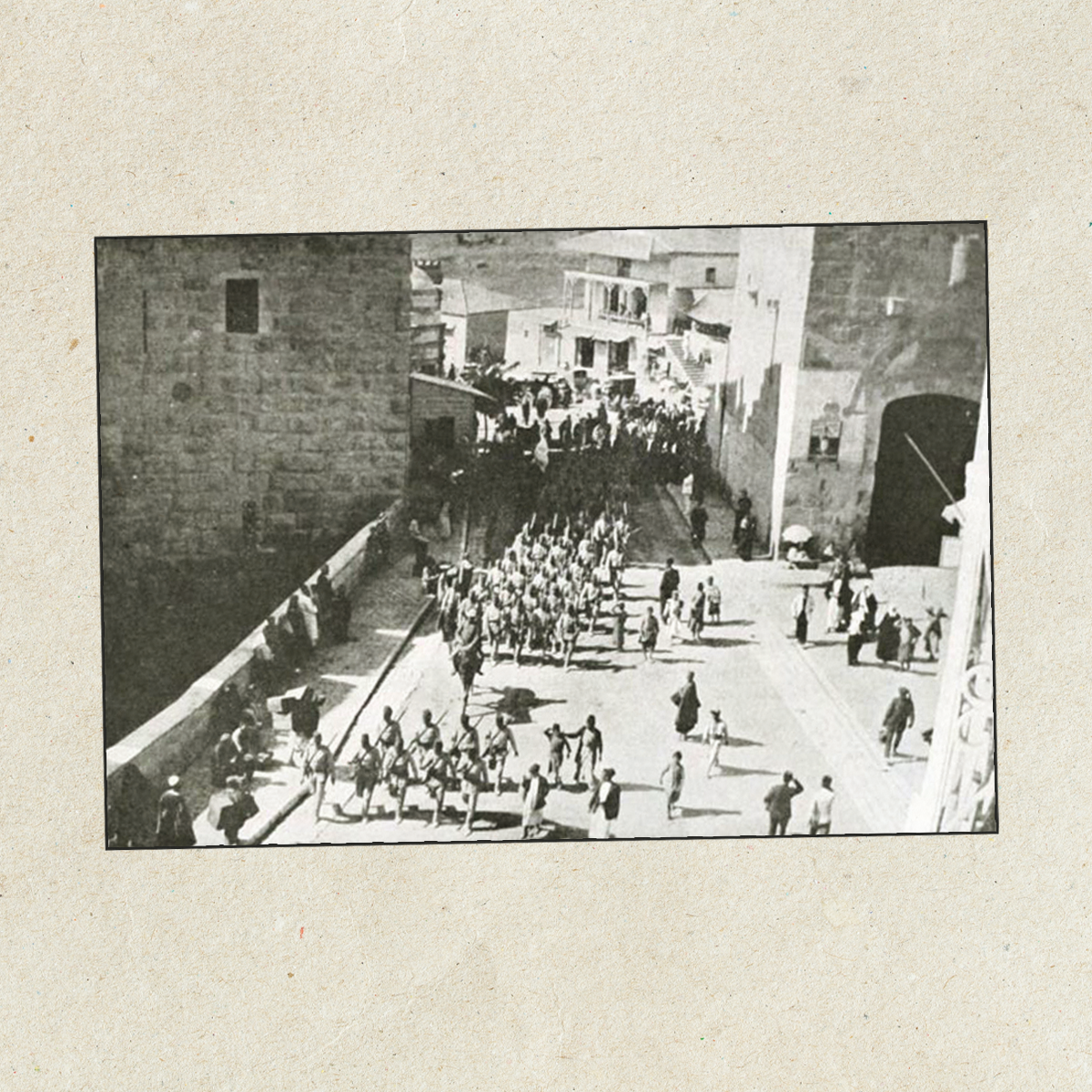

“جنود بريطانيون أسرى في معركة غزة الأولى عام 1917”

من المهم الإشارة إلى أن القوات العربية بقيادة الشريف حسين لم تدافع عن القدس مثلما فعل العثمانيون، فلم يهاجموا مواقع الإنجليز من الجهة الشرقية من أجل تخفيف الضغط على الجيش العثماني المدافع عن القدس.

وفي الوقت نفسه الذي كانت القوات العثمانية تخوض معارك شرسة للدفاع عن القدس، كانت قوات الشريف حسين بدعم من الإنجليز تهاجم الجناح الآخر للجيش العثماني، وشتت قوات العثمانيين، والأسوأ أنها قطعت خطوط الاتصال والإمداد من خلال تفجير سكة الحديد، ليصل الجيش العثماني المدافع عن القدس إلى حالة يرثى لها، وبلغ الأمر حدّ الجوع والمرض.

لقد كان بداخل القدس 15 ألف جندي عثماني أمام أعداد لا تحصى من القوات المهاجمة المكوّنة من الأستراليين والهنود والنيوزيلنديين والبريطانيين، إضافة إلى جحافل القوات المصرية التي أُرغمت على الدخول في هذه المواجهة المزلة.

وقد استطاع العثمانيون بالفعل صدّ حملتَين من قبل هذه القوات للاستيلاء على القدس، لكن ونتيجة لكل ما سبق، أيقن العثمانيون داخل القدس أنهم خسروا المعركة، وأن القدس على وشك أن تقع بيد الإنجليز، عندها استدعى المتصرف التركي عزة بك عددًا من أعيان المدينة، وأخبرهم بحقيقة الأمر، فقرروا أن يجنّبوا المدينة ويلات الحرب نظرًا إلى قداستها، وحملوا هذه الرسالة إلى الإنجليز:

“إلى القيادة الإنجليزية: منذ يومين والقنابل تتساقط على القدس المقدسة لدى كل ملّة، إن الحكومة العثمانية رغبة منها في المحافظة على الأماكن المقدسة الدينية من الخراب، قد سحبت عساكرها من المدينة وأقامت موظفين للمحافظة على الأماكن الدينية كالقيامة والمسجد الأقصى، وعلى أمل أن تكون المعاملة من قبلكم على هذا الوجه”.

انسحب العثمانيون من القدس، فريق انسحب عن طريق أريحا وآخرون شطر نابلس للدفاع عمّا تبقى من المدن، وآخرون أيضًا فضّلوا البقاء في القدس، إلى أن احتلها القوات البريطانية القادمة من مصر بقيادة الجنرال ألنبي في صباح يوم الأحد 9 ديسمبر/ كانون الأول 1917.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يطأ فيها جندي غربي القدس بعد أن حررها صلاح الدين عام 1187، ويقال إن اللورد ألنبي عندما وطأت قدمه أرض القدس، قال: “الآن انتهت الحروب الصليبية”، في إشارة منه إلى سيطرة الغرب المسيحي على القدس بعد أكثر من 7 قرون على تحريرها بيد المسلمين.

وعندما علم الشريف حسين بسقوط القدس في أيدي الإنجليز، أرسل برقية بالتهنئة والمباركة للقيادة البريطانية، وترجّاها في أن تنقل مباركته “للقائد الباسل اللورد ألنبي”، على حدّ تعبيره، حيث قال:

“سعادة المعتمد البريطاني بجدة: إن هذا النبأ المستلزم للفخر العظيم مما ينتظر، ويتنظر ما هو أبلغ منه، إن التاريخ يغنينا عن البحث في عظيم مواقفكم التي ضاعفتم بها مزايا بريطانيا العظمى، وإن هذا لهو المقدر لنصراء الحقيقة والعدل في كل زمان ومكان، مع بيان جزيل التفاني”.

اعترف اللورد ألنبي بعد احتلال القدس بفضل العرب الأكبر في سقوط العقبة وبئر السبع وغزة والقدس، وكان أول عمل قام به الإنجليز بعد احتلال القدس هو أن نصبوا عند مدخل المدينة من الغرب نصبًا من الرخام الأبيض نقشوا عليه اسم اللورد ألنبي والتاريخ الذي احتلَّ فيه المدينة، وأنشأوا حول النصب حديقة ووضعوا فيها الصليب بشكل مرتفع.

ثم بعد أن أحكم البريطانيون السيطرة على مدينة القدس، استمرت المعارك الحربية مع العثمانيين حتى أواخر العام 1918، واحتل الإنجليز كافة الأراضي الفلسطينية، وبهذا انتهى الحكم الفعلي للعثمانيين، وطويت صفحتهم بعد أطول فترة سيادة على القدس دامت 4 قرون متوالية، وما كادت أخبار اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور تصل إلى أهل القدس حتى قامت مظاهرات ومعارك دموية.

فتح الاحتلال البريطاني أبواب فلسطين لإنشاء الكيان الصهيوني، وبمساعدة الغرب بدأت الحركة الصهيونية تضع لها موطئ قدم على أرض فلسطين، وتحوّلت القدس وكل فلسطين بعد هزيمة الدولة العثمانية إلى ساحة كبيرة للفوضى وعدم الاستقرار، ويبدو أن رؤية السلطان عبد الحميد الثاني كانت في محلها حين قال: “كونوا على ثقة أننا لو انسحبنا من هذه الساحات فستتحول إلى ساحة للفوضى والاضطراب أبد الدهر”.