لم تنتهِ عمليات احتلال الأرض مع انتهاء النكبة الفلسطينية عام 1948، ولم يقتصر وجود الاحتلال على مناطق الداخل المحتل، بل ما زال منذ 74 عامًا على النهج ذاته في مواصلة الاستيلاء على الأراضي وحصارها والتضييق على أهلها.

وبينما كانت العصابات الصهيونية هي رأس حربة الحصار والحرب في النكبة، أصبحت حكومات الاحتلال وجيشه ومحاكمه ومستوطنوه يتفنّنون في حصار المناطق الفلسطينية المتبقية من الأرض المسلوبة، كلٌّ يغني على ذاتِ الليل: حصار الفلسطيني وقتله.

ومع فوز تحالف أقصى اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، توالت التصريحات عن عزم حكومة الاحتلال الجديدة تشديد القبضة على الضفة الغربية، خاصة في ظل ما شهدته من مواجهات مفتوحة، وظهور مجموعات فلسطينية مقاومة في مناطق مختلفة في عهد الحكومة السابقة.

ومن هذه التصريحات والخطوات ما نقلته “القناة 12″، أن نتنياهو استجاب لطلب زعيم حزب “قوة يهودية”، إيتمار بن غفير، لإضفاء صفة شرعية على 65 بؤرة استيطانية في أرجاء الضفة في غضون 60 يومًا من إعلان تشكيل الحكومة.

كما طالب بن غفير وزيرَ الأمن القومي في حكومة الاحتلال الجديدة باجتياح الضفة الغربية، وتمشيط وتفتيش منازل الفلسطينيين فيها، وجاء من ضمن مفاوضات نتنياهو مع رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، منح الأخير سلطات واسعة على المستوطنات الإسرائيلية والبناء الفلسطيني في الضفة الغربية، والسيطرة على جوانب رئيسية من الحياة المدنية في المنطقة المصنفة “ج” بالضفة الغربية.

إن محاولة تحييد كل منطقة دون غيرها وعزلها عن خط النضال المستمر، ليست وليدة بنات أفكار حكومة الاحتلال الجديدة، ولم تُعبّد الطريق بمحض الصدفة للاحتلال لأن يمارس إجراءاته العقابية وحصار الضفة متى يشاء، بل جاءت نتاج سياسة استعمارية مطولة انتهجها الاحتلال الإسرائيلي قبل حلوله على أرض فلسطين متطفلًا غير مرغوب به، وعززه فيما بعد الاستيطان في مناطق الضفة الغربية، وبشكلٍ أهم توقيع اتفاقية أوسلو التي قسمت الضفة، وأوجدت سلطة فلسطينية تنساق في سياساتها مع الاحتلال.

وفي الوقت الذي انسحب فيه الاحتلال في خطوة أحادية الجانب من قطاع غزة عام 2005، بفعل الخسائر التي كبّدته إياها المقاومة الفلسطينية، يفرض الاحتلال حصارًا مشددًا متعدد الأوجه على الضفة الغربية، إذ لا يقتصر مفهومه على الجانب العسكري، بل يتخطاه إلى السياسي عبر تقسيمات الأراضي وفق اتفاقية أوسلو وما أنتجته من تنسيق أمني، وعبر المستوطنات والطرق الالتفافية والحواجز والمكعبات الاسمنتية، وكذا العامل النفسي الذي لا يقل قسوة عن الشقين العسكري والسياسي.

أما بعد، فهذه قراءة موسعة في الحصار الإسرائيلي الخانق على الضفة المحتلة، حصار يشل حركة الفلسطينيين ويفتت مجتمعاتهم ويسّود حياتهم، ويأخذ صيغًا عديدة منها السياسي ومنها العسكري ومنها النفسي والاجتماعي، ويكأنه يسعى لسحب الأوكسجين من الهواء والنوم من العيون ويفقد الفلسطيني الأمن والأمل، ويضطره إلى الهجرة والخروج… وهو رغم كل ذلك غير معترف به كـ”حصار”.

أدوات تطويق سياسية.. بتوقيع السلطة الفلسطينية

للحديث عن تطويق الضفة الغربية، دعنا نبدأ من الأدوات السياسية التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي والتي تجسدت باتفاقيات وقّعها مع منظمة التحرير، وبمستوطنات أقامها على أراضي الضفة، وكان لهما (الاتفاقيات والمستوطنات) دور أساسي في تعبيد الطريق لما تلاهما من أدوات حصار عسكرية واجتماعية أخرى انتهجتها الدولة العبرية.

اتفاقية أوسلو: تقسيم الضفة

قسّمت اتفاقية أوسلو عام 1993 المناطق الفلسطينية إلى صورتها الحالية، وبفهم ذلك يمكننا استيعاب أبعاد ما نصّت عليه من بنود طوّعت الضفة مناطقَ وسلطةً بيد الاحتلال الإسرائيلي مع تغيير مسميات واستحداث أخرى كـ”السلطة، والسيادة”، لمساعدة السلطة التي أنتجها الاتفاق في إقناع الفلسطينيين بأن أوسلو ستحقق لهم السيادة.

في عودة قليلة بالتاريخ إلى ما قبل أوسلو، تحديدًا عام 1979، طلب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، من النرويج أن تتوسّط لتوفير قناة اتصال سرّية مع الإسرائيليين، إلا أن “إسرائيل” لم تبدِ في ذلك الوقت اهتمامًا للتواصل المباشر مع عرفات أو مع المنظمة.

ومع تصاعد الانفجار في الأراضي الفلسطينية وانطلاق انتفاضة الحجارة عام 1987، رأى حينها الاحتلال ضرورة إيجاد هدوء نسبي مع فقدانه السيطرة، وبدأت مفاوضات سرّية مباشرة مع منظمة التحرير في النرويج.

وخلال مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، والمباحثات التي جرت لاحقًا في العاصمة الأمريكية واشنطن، كان جهد الوفد السياسي الفلسطيني منصبًّا في إنهاء الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما همّشته “إسرائيل” مع توقيع اتفاقيات أوسلو في عامَي 1993 و1995، وأجّلت نقاش القضايا الأساسية كالمستوطنات والقدس واللاجئين إلى جولات لاحقة، أُجهضت فيما بعد.

لحظة توقيع اتفاقية أوسلو

أنتجت الاتفاقيات سلطة حكم ذاتي عُرفت باسم السلطة الفلسطينية، وتقسيم الضفة الغربية البالغ مساحتها 5844 كيلومترًا، والتي تشكّل 21% من المساحة الإجمالية لفلسطين التاريخية (27 ألف كيلومتر) إلى 3 مناطق غير متجاورة: المنطقة (أ)، والمنطقة (ب)، والمنطقة (ج).

الضفة الغربية التي تشمل جبال نابلس وجبال القدس، بما في ذلك الجزء الشرقي من مدينة القدس وجبال الخليل وغربي غور الأردن، والتي تقع غرب الأردن، وتحيطها “إسرائيل” من جهاتها الشمالية والغربية والجنوبية، وقعت تحت تصنيف للأراضي، في مظهره السيادة وفي جوهره احتلال كامل.

وفق الاتفاقية، فإن المنطقة (أ)، وتشكّل 18% من مساحة الضفة الغربية، ومن المفترض أن تسيطر السلطة الفلسطينية فيها على معظم الشؤون في هذه المنطقة، بما فيها الأمن الداخلي؛ والمنطقة (ب)، وتضم حوالي 21% من الضفة، تسيطر السلطة الفلسطينية على التعليم والصحة والاقتصاد، وفي كلا المنطقتَين تتمتع سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالسيطرة الأمنية الخارجية الكاملة، بمعنى أن باستطاعة القوات الإسرائيلية دخولهما في أي وقت كان، لتنفيذ عمليات اعتقال أو حتى اغتيال.

أما المنطقة (ج)، وتشكّل 60% من أراضي الضفة الغربية، وحسب اتفاقيات أوسلو، فمن المفترض أن تتسلم السلطة الفلسطينية شؤون هذه المنطقة، خلال مرحلة انتقالية، لكن الأمر القائم هو تحكُّم “إسرائيل” بجميع شؤونها، بما فيها الشؤون الأمنية والتخطيط العمراني والبناء.

وعلى نقيض ما منحته اتفاقية أوسلو من اقتصاد للسلطة الفلسطينية، فإن نتائج الاتفاقية مكّنت الاحتلال الإسرائيلي من السيطرة الكاملة على الاقتصاد الفلسطيني من خلال تحكمه بالمعابر والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى القيود الشديدة التي يواجهها الفلسطينيون في التخطيط والبناء، فإنهم لا يستطيعون الوصول إلى الموارد الأساسية مثل المياه، فضلًا عن سيطرته على الشؤون المدنية والأمنية في المنطقة (ج).

كما احتفظ الاحتلال بالسيطرة العسكرية الكاملة على الضفة الغربية، رغم ما منح الاتفاق من سيطرة على شؤون الأمن الإداري والداخلي في أجزاء من الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية، أي أن جيش الاحتلال يمتلك الحق، بموافقة مسبقة من السلطة الفلسطينية الموقّعة على الاتفاق، بالدخول إلى هذه المناطق في أي وقت يشاء.

تقول منظمة بتسيلم إن “إسرائيل” منعت الفلسطينيين من البناء في أجزاء كبيرة من الأراضي في المنطقة (ج)، كما منعتهم حتى من إمكانية الوصول إلى أجزاء كبيرة من المنطقة، بجانب رفض الاحتلال بشكل منتظم طلبات الحصول على تصاريح بناء في المنطقة، و”تعيين مساحات شاسعة من الأراضي بوصفها أراضٍ تابعة للدولة… ومناطق لإطلاق النار، ومحميات طبيعية وحدائق وطنية”، وهو ما أكّدته الأمم المتحدة بأن الفلسطينيين الذين يحاولون البناء في المنطقة (ج) يخضعون لأوامر من الاحتلال بهدم المنازل، ما يؤدي إلى نزوحهم وتعطيل سبل عيشهم.

التنسيق الأمني: حصار إسرائيلي بيد فلسطينية

التقسيمات الجغرافية والأمنية التي خطّتها اتفاقية أوسلو استدعت وجود تنسيق أمني بين السلطة المنوي تشكيلها بموجب الاتفاقية والاحتلال، وبدلًا من أن يكون التنسيق الأمني لتسهيل حياة الفلسطينيين لدواعي العلاج وزيارة الأسرى وغيرها، أصبح التنسيق وسيلة من وسائل الاحتلال لحصار الفلسطينيين والتضييق عليهم.

بات التنسيق الأمني في المناطق الفلسطينية يتعدّى المفهوم البسيط بتنسيق تصاريح العلاج والعمل والسفر، إلى أن تكون الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هي عين الاحتلال وأداته للوصول إلى المقاومين وملاحقتهم، والضغط على عائلاتهم.

وبينما اجتهد “نون بوست” في إجراء مقابلة مع أحد المعتقلين السابقين لدى السلطة الفلسطينية، فإن الخيارات كانت شحيحة بفعل سياسة “الباب الدوار”، حيث يعاد اعتقال أغلب المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الإفراج عنهم، كما يواجه عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال محاكمات في محاكم السلطة الفلسطينية -إلى جانب المحاكم الإسرائيلية- على خلفيات ذات طوابع وطنية.

عمر عسّاف، عضو الحراك الوطني الديمقراطي، يشرح لـ”نون بوست” كيف يشكل التنسيق الأمني أداة من أدوات الاحتلال الإسرائيلي في حصار وقمع الفلسطينيين

وبينما تعد حيازة السلاح المقاوم في الضفة الغربية أمرًا مشروعًا لضروريات النضال الفلسطينية ومقاومة المحتل، توجّه المحاكم الفلسطينية لمن وجّه سلاحه صوب المحتل، أو عقد العزم على ذلك، تهمةَ حيازة السلاح غير المشروع، كما تلاحق كل أنواع الدعم الخارجي الذي قد يأتي للفلسطينيين من خارج بواباتها الرسمية، بتهمة “جمع أموال من مصادر غير مشروعة”، وبالحال ذاته يعيد الاحتلال اعتقال الفلسطينيين والتحقيق معهم بسبب هذه التهم ذاتها، ويدور الباب مجددًا.

مؤخرًا، مع انطلاقة عرين الأسود في مدينة نابلس، تكاتفت جهود السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال في التضييق على العرين وأهله ومحاولة ملاحقتهم واعتقالهم أو قتلهم، فبينما قتل الاحتلال عددًا من مقاتلي العرين، اعتقلت السلطة الفلسطينية عددًا من أفراده، منهم مصعب اشتية، ودفعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقواتها وقناصاتها إلى شوارع مدينة نابلس لمنع الاحتجاجات والمظاهرات تنديدًا باعتقال مصعب ورفاقه.

في وقتٍ آخر، وبينما لا تستطيع الأجهزة الأمنية بعناصرها الدخول بشكل واسع إلى المخيمات الفلسطينية، تترَك مهمة اعتقال الفلسطينيين إلى قوات الاحتلال، وقد كانت من إحدى السوابق اعتقال جيش الاحتلال الشابَّين صالح وأحمد فرج من مخيم عايدة ببيت لحم وتسليمهما إلى السلطة الفلسطينية للتحقيق معهما، فيما أشارت المؤسسات الحقوقية والمعنية بشؤون المعتقلين السياسيين إلى تعرضهم للتعذيب في سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية.

التمدُّد الاستيطاني.. أوسلو في عرض الحائط

بينما همّشت اتفاقية أوسلو قضية الاستيطان في الضفة الغربية، فإن الاحتلال وبينما كان يوقّع ضاحكًا على اتفاقية خلقت هدوءًا نسبيًّا بعد انتفاضة الحجارة، وشرعنت احتلاله في فلسطين، كان يتمدد ويتوسع في استيطانه والتهامه للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا القطاع الأخير الذي حوّل ترابه كابوسًا للمستوطنين حتى انسحبت “إسرائيل” في خطوة أحادية الجانب من القطاع عام 2005.

تبدأ قصة المستوطنة بالسيطرة على بقعة صغيرة المساحة من الأرض لأمور عسكرية -كما يصفها الاحتلال-، يختارها الاحتلال بدقة، كحال أي استعمار في التاريخ، على قمم الجبال لا الوديان، والتربة المناسبة للإنتاج الزراعي، بجانب مصادر المياه المتوافرة.

فالفكر الاستعماري عادةً يرى أن الاستيلاء على القمة يعني بالتأكيد الاستيلاء على المنطقة المحيطة، لما توفره القمم من كشف المناطق المجاورة ومحاصرة الشعب الواقع تحت الاحتلال، وإخضاعه للسيطرة الأمنية والمراقبة الكاملة عبر أبراجه.

ويتعاون الاحتلال ومستوطنوه على ذلك، إذ يصعد المستوطنون إلى قمة الجبل الذي ينوون السيطرة عليه، تحت مسمّى “زيارات عشوائية” تنتظم تدريجيًّا، وتتطور إلى وضع منازل متنقلة (كرافانات)، ويحيطونها بالسياج لتحديدها، ثم تبدأ الجرّافات عملها.

وينتهز الاحتلال في مخططه الاستعماري ما منحته إياه اتفاقية أوسلو من سيطرة مدنية وعسكرية على منطقة (ج)، إذ يستغل مباشر ما نسبته 76% من مجمل المساحة المصنفة (ج)، والتي تسيطر المجالس الإقليمية للمستوطنات على 63% منها، فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات) نحو 542 كيومترًا كما هو الحال في نهاية العام 2019، وتمثل ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، ويمنع على الفلسطيني الدخول إليها، بموجب أمرٍ عسكري.

اليوم بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “أوتشا”، يُحظر على الفلسطيني الوصول إلى 20% من أراضي الضفة الغربية بموجب أمر عسكري، بحجّة أنها مصنَّفة كمنطقة إطلاق نار مخصَّصة لأغراض التدريب العسكري أو كحدود منطقة عازلة.

ويشير مركز الإحصاء الفلسطيني إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يصادر ما نسبته 18% من مساحة الضفة الغربية لأغراض القواعد العسكرية، ومواقع التدريب العسكري، وبلغ عددها في نهاية العام 2018 في الضفة الغربية 448 موقعًا، منها 150 مستوطنة و26 بؤرة مأهولة تمَّ اعتبارها كأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، و128 بؤرة استعمارية.

وبينما نتناول في هذا التقرير الواقع الجيوسياسي الذي أفضى إلى إحكام الاحتلال قبضته على الضفة الغربية، فإنه من الجدير الإشارة إلى أن عام 2019 شهد زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فقد ارتفع عدد المستوطنين فيها منذ عام 2011 إلى 148 ألفًا و985 مستوطنًا بزيادة 43%، وشكّل المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة 5.2% من إجمالي “سكان إسرائيل”.

وفي 2020 ارتفعت نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى حوالي 23 مستوطنًا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 70 مستوطنًا مقابل كل 100 فلسطيني.

وبحسب صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ حتى يناير/ كانون الثاني 2022 ما يقارب 491 ألفًا و923 مستوطنًا، دون أن يشمل هذا العدد مستوطنات في محيط القدس، إذ يعدها الاحتلال أجزاء من مدينة القدس (عاصمته الوهمية)، مثل نافيه يعقوف، راموت، بسجاف زئيف، جفعات زئيف وغيرها، أما البيانات الرسمية الفلسطينية فتحصي 311.5 ألف مستوطن في مستوطنات محافظة القدس، بما يعادل 47% من عدد المستوطنين الكلي.

لم يختلف الحال كثيرًا في القدس، العاصمة الفلسطينية، والتي بقيت قضية معلقة لم تحسَم منذ توقيع اتفاقية أوسلو، حيث تصاعدت مساحة المستوطنات في مدينة القدس من 1688 دونمًا عام 1968، وهو العام الثاني للاحتلال الإسرائيلي للمدينة، إلى أكثر من 26.2 ألف دونم عام 1996، وهذا يعني أن مساحة المستوطنات ارتفعت بمعدل 9652 ألف دونم سنويًّا على طول الفترة المذكورة، بمعنى أنها ارتفعت بمعدل 19.8%.

وبعد اتفاقية أوسلو، تجاوز أعداد المستوطنين في القدس من بضعة مستوطنين وقت احتلال القدس عام 1967 إلى أكثر من 153.8 ألف مستوطن، وهو ما شكّل 50.5% من سكان المدينة، في حين ارتفعت أعدادهم عام 1996 إلى أكثر من 204.9 آلاف مستوطن.

تفتيت الضفة

بالتوازي مع التهام الاحتلال نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، يعمل الاحتلال الإسرائيلي على تشديد القبضة على الفلسطينيين من خلال البنية التحتية، والطرق الالتفافية، والحواجز المتناثرة عليها، وجدار الضم والفصل العنصري.

في وقت يضع فيه الاحتلال الإسرائيلي كافة العراقيل لتشديد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، التي ما زالت تقبع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي الكاملة؛ تخصص سلطات الاحتلال للمستوطنات الإسرائيلية في المقابل مساحات كبيرة من الأراضي المرتبطة بالبنية التحتية المتقدمة، مثل الطرق الالتفافية المخصصة لليهود فقط، والتي تتجنّب المرور في المناطق الفلسطينية.

طرق التفافية: المستوطنون أولًا

يعمل الاحتلال على تقطيع الضفة الغربية بشوارع عرضية مرتبطة مباشرة بـ”إسرائيل”، كجزء من مخطط أُعلن عنه عام 1983، بموجب أمر عسكري إسرائيلي خاص بالطرق ويحمل الرقم 50، والذي يهدف إلى شقّ طرق طولية من شمال الضفة إلى جنوبها، ومن الغرب إلى الشرق، والوصول نهاية إلى تفتيت الضفة الغربية وحشر التجمعات الفلسطينية.

وصحيح أن “إسرائيل” تتيح بهذه الطريقة المواصلات بين “الجُزر” الفلسطينية التي أنشأتها، لكنها تمنع التواصل الجغرافي بين البلدات، ما يمكّنها من قطع المواصلات بسهولة بين المناطق المختلفة داخل أراضي الضفة الغربية.

ولضمان أمن المستوطنين، أنشأت “إسرائيل” منظومة شوارع بديلة مخصّصة للمستوطنين فقط تسمّى “شوارع نسيج حياة”، شُقّت هي أيضًا في أراضٍ صودرت من الفلسطينيين، تشمل هذه المنظومة أنفاقًا وشوارع التفافية، وبحسب “أوتشا” شقّت “إسرائيل” شوارع يبلغ طولها 49 كيلومترًا تشمل 43 نفقًا وممرًّا تحت الأرض، منها 7 كيلومترات داخل مدينة الخليل، إضافة إلى نحو 20 كيلومترًا يفرض فيها قيودًا جزئية على استخدام هذه الطرق من قبل الفلسطينيين، ومنح مساحة يبلغ متوسط عرضها 150 مترًا على كل جانب من جانبَي هذه الطرق، يمنع فيها إقامة مبانٍ سكنية أو تمديد خطوط للمياه أو حفر قنوات أو مدّ أسلاك من أي نوع، إلا بموافقة لجنة التنظيم الهيكلي الأعلى المكوّنة من الموظفين “الإسرائيليين” فقط.

ومؤخرًا ينفّذ جيش الاحتلال في الضفة الغربية مخططات لشبكة طرق وجسور وأنفاق وبنى تحتية، من شأنها ترسيخ وجود قواته وتعزيز المستوطنين على حساب الفلسطينيين وأراضيهم في الضفة الغربية، وتتوزّع مشاريع الطرق الاستيطانية حاليًّا على عدة محافظات فلسطينية، منها الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية، ونابلس وقلقيلية شمالًا.

انصب حاجزًا مفاجئًا!

بعد أن أسّس الاحتلال لطرقه الالتفافية على امتداد الضفة الغربية، أصبح من السهل عليه أن ينصب الحواجز بشكلٍ سريع مع كل هبّة شعبية أو عمليات مقاومة متصاعدة، في إجراءات عقابية وانتقام جماعي يريد منها كشف الحاضنة الشعبية للمقاومة، ومنع انتقالها إلى مناطق الضفة الأخرى، وترسيخ وجوده الاستعماري.

في حديثه لـ”نون بوست”، يقول الناشط وهاج بني مفلح من بلدة بيتا قرب مدينة نابلس، التي فرض عليها الاحتلال حصارًا لمدة 3 أسابيع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022: “قبل الحصار، كنت أتوجه لمدينة نابلس بشكل يومي، حيث يستغرق الطريق من بيتا لنابلس نحو نصف ساعة، أما حاليًّا، وفي ظل الحصار، فمن المحتمل أن يستغرق الطريق اليوم بأكمله، أو أضطر إلى المبيت في المدينة، كما ارتفعت تكلفة المواصلات من 10 شيكلات (أقل من 3 دولارات أمريكية) إلى 100 شيكل (28 دولارًا أمريكيًّا)، وذلك لصعوبتها وندرتها”.

ويشير بني مفلح إلى تعرّضهم المستمر لخطر محتمل من المستوطنين، أمام عيون جيش الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا: “كوني ناشطًا أوثّق اعتداءات المستوطنين والجيش، تعرّضت لسحب هويتي الفلسطينية وبطاقتي الجامعية من قبل أحد ضباط جيش الاحتلال خلال تغطيتي لاعتداءات المستوطنين والاحتلال المتكررة على بلدة حوارة”.

ويستذكر ابن قرية بيتا، التي تشهد محاولات مستمرة لإقامة بؤر استيطانية، الحاجز الذي فرضه الاحتلال خلال فترات سابقة عند قرية حوارة، وتفتيش مستمر للوافدين والخارجين من مدينة نابلس، والتنكيل بانتظارهم لساعات طويلة على الحاجز.

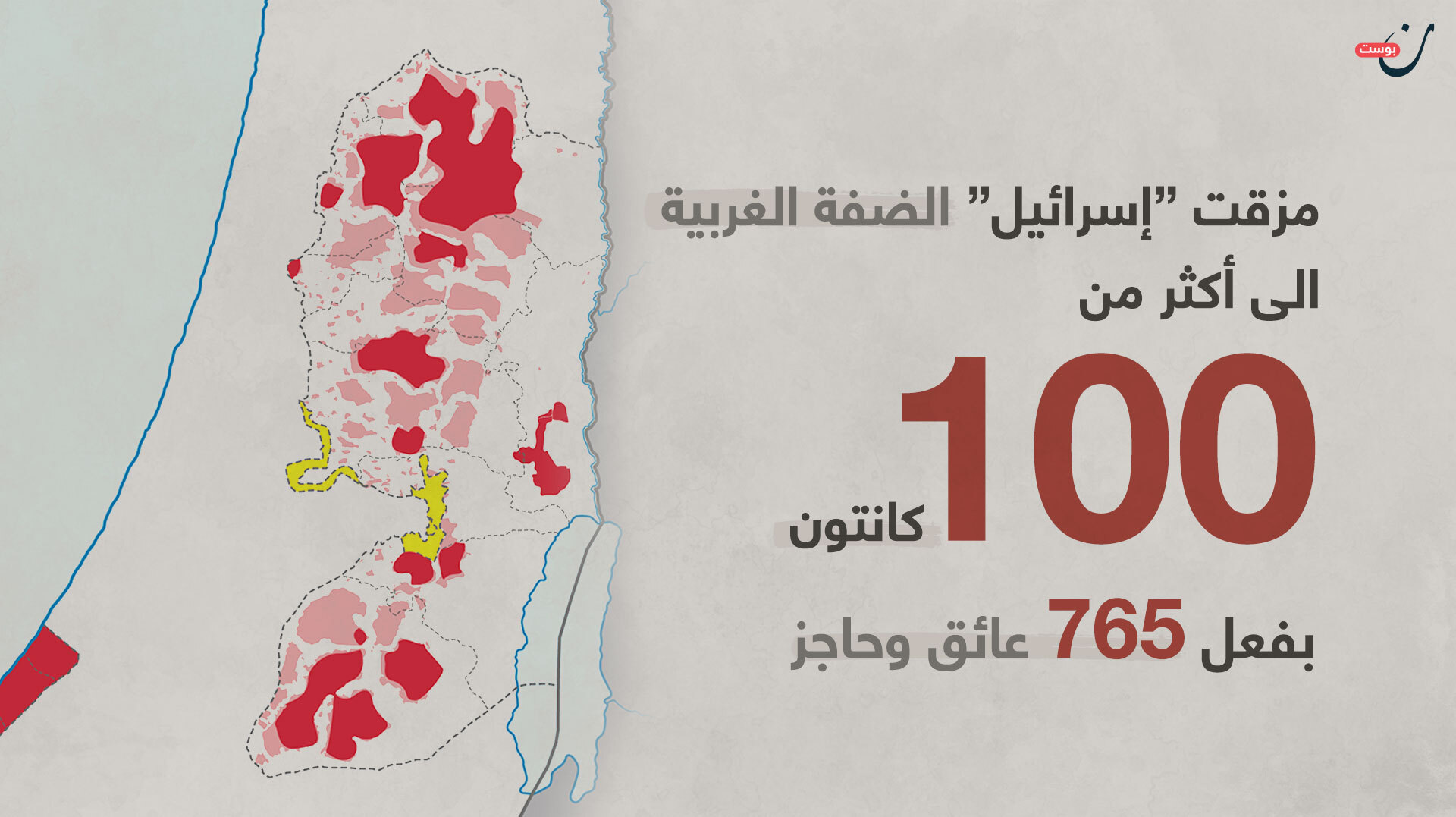

مزّقت الحواجز التي فرضتها “إسرائيل” الضفة الغربية إلى أكثر من 100 كانتون من خلال نحو 165 بوابة حديدية على مداخل المدن والقرى، ونحو 600 حاجز عسكري أو سواتر ترابية تحول دون تواصل جغرافي بين مناطق الضفة الغربية، لتسهيل عزلها وفصل تجمعات الفلسطينيين عن بعضها.

محمد طروة، سائق عمومي، يتحدث لـ”نون بوست” حول معاناته مع الحواجز الإسرائيلية

وعلى غرار بني مفلح، تشتكي الصحفية ياسمين حنتولي من مدينة جنين صعوبة التنقل والاتصال التي يعيشها سكان المدينة مع المدن الأخرى، خاصة بعد عملية حومش أواخر عام 2021، والتي أسفرت عن قتل مستوطن وإصابة آخرين، إذ أغلق الاحتلال الطريق الواصلة بين جنين ونابلس والمدن الأخرى بإقامة سواتر ترابية صعّبت الحركة والمرور.

وتقول حنتولي في حديثها لـ”نون بوست” إن ما زاد الأمر سوءًا هو عدم وجود موعد دقيق ليفتح الحاجز الذي نصبه الاحتلال قرب مكان عملية حومش، فضلًا عن وجود مستوطنين قربه يرشقون الحجارة على الفلسطينيين، أو حتى إطلاق النار عليهم، وكصحفية فلسطينية تذكر حنتولي أن هذه الإجراءات العقابية التي يتخذها الاحتلال ضاعفت من الوقت المطلوب للتنقل والوصول.

معهد الأبحاث التطبيقية أريج، يشير إلى أن الفلسطينيين يخسرون حوالي 60 مليون ساعة عمل سنويًّا بسبب الحواجز الإسرائيلية وقيود الحركة، بحيث تقدَّر تكلفة الخسائر بنحو 270 مليون دولار، بالإضافة الى استهلاك وقود إضافي بحوالي 80 مليون لتر سنويًّا، تقدّر تكلفتها بنحو 135 مليون دولار.

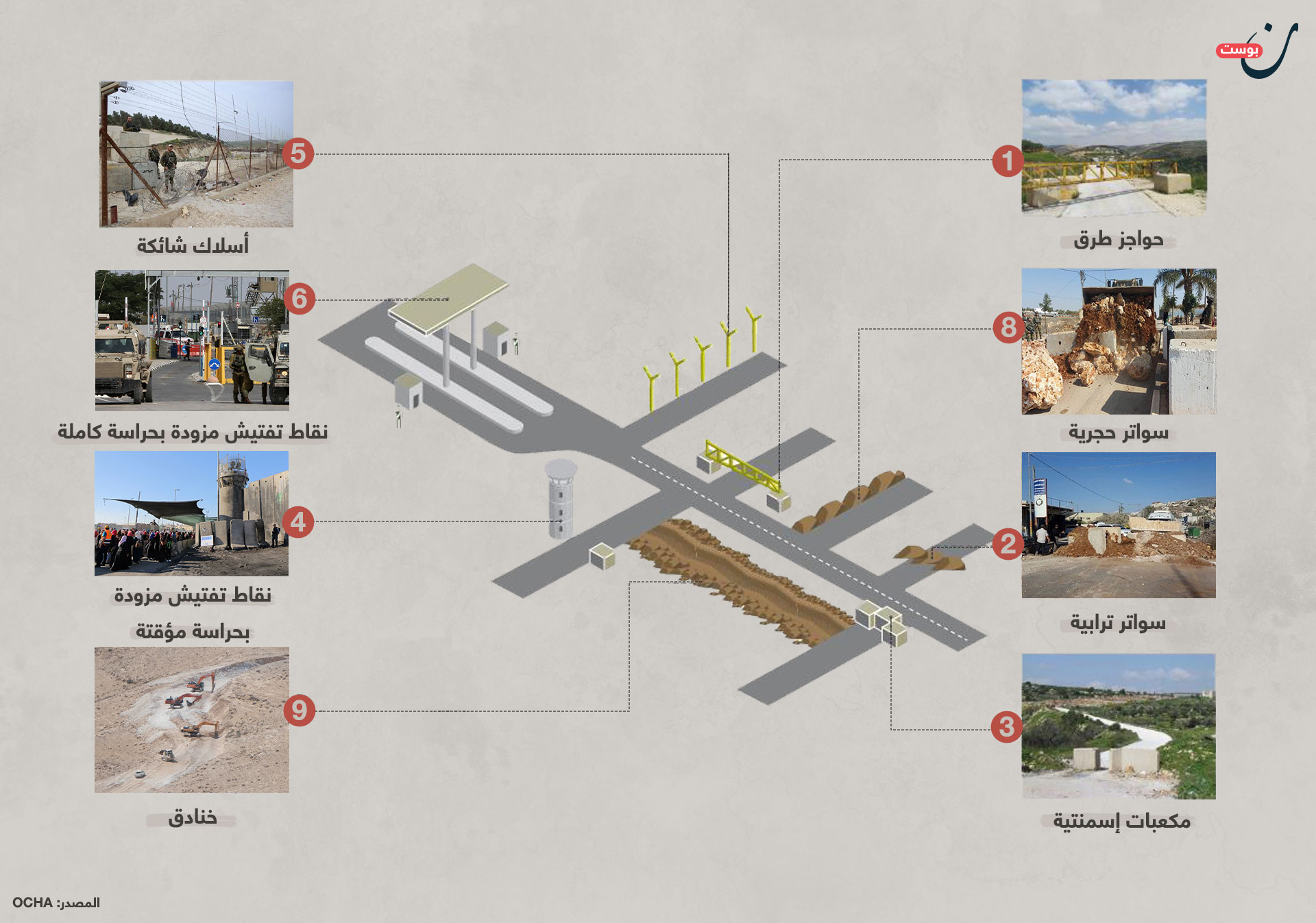

“الحواجز المجسّمة”

يشار إلى المكعبات الاسمنتية والبوابات الحديدة والسواتر الترابية والحجارة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على مداخل القرى والمدن الفلسطينية باسم “الحواجز المجسّمة”، وهي تمنع مرور السيارات تمامًا، وتقطع أوصال الضفة الغربية إلى مناطق منفصلة، وتتغير حدّة التقييدات المفروضة على من يرغب بالمرور عبر هذه الحواجز، من حاجز إلى آخر، ومن آنٍ إلى آخر، وفق ما أحصاه مركز بتسيلم:

– في جزء من الحواجز تحظر “إسرائيل” مرور الشباب من فئة عمرية معيّنة تتراوح غالبًا ما بين 16 إلى 35 عامًا، وينتشر هذا التقييد بصورة خاصة في الحواجز الموجودة في منطقة نابلس.

– من آنٍ إلى آخر تفرض “إسرائيل” حظرًا جارفًا يتم بموجبه منع كافة سكان منطقة معيّنة من المرور سيرًا على الأقدام عبر الحواجز المعززة، أو عوضًا عن ذلك منع مرورهم بواسطة السيارات، ينتشر هذا التقييد بصورة خاصة في الحواجز الموجودة في قضاء جنين ونابلس.

– في حواجز معيّنة، يسمح بالمرور فقط للسيارات ذات التصاريح الخاصة التي تُعطى بصورة غالبًا للمواصلات العامة وللسيارات التجارية فقط.

– في عدد من الحواجز تحظر “إسرائيل” بصورة تامة مرور السيارات الفلسطينية، بغضّ النظر عن الملابسات.

ويمكن لبوابة حديدية واحدة أن تعزل تجمعات فلسطينية عن باقي مناطق الضفة، كما حدث عام 2021، حين نصب الاحتلال الإسرائيلي بوابة حديدية عند قرية قراوة بني حسان غرب محافظة سلفيت، وعزل بذلك 7 قرى وبلدات فلسطينية عن سلفيت وبقية الضفة الغربية، وهي قراوة بني حسان، بديا، سرطة، مسحة، الزاوية، رافات ودير بلوط، وجميعها تقع غربي سلفيت.

أما المكعبات الاسمنتية فتظهر بصورتها الجلية في الحصر والتضييق في شارع الشهداء بمدينة الخليل، حيث أغلق الاحتلال الشارع عقب تنفيذ مستوطن لمجزرة المسجد الإبراهيمي في 25 فبراير/ شباط 1994، راح ضحيتها 29 شهيدًا وعشرات الجرحى.

بدأ إغلاق الشارع بحواجز مأهولة تدقّق في هويات المارّة، وكان أبرزها حاجز على مدخله الغربي أُضيفت له بوابات حديدية ومكعبات اسمنتية، ثم بوابات حديدية يطلق عليها “معّاطات”، وهي بوابات لا تسمح إلا بمرور شخص يضطر للدوران معها، وقد سُمّيت بهذا الاسم نسبةً إلى آلة فصل الريش عن الدجاج، ومنذ عام 2015 أغلق الجيش الإسرائيلي تمامًا مدخل الشارع بحاجز عسكري شديد التحصين، وأضاف بوابة إلكترونية، وأعدّ قوائم للسكان لا يسمح لغيرهم بالدخول من خلاله.

ويتكرر إغلاق المدن والقرى والبلدات الفلسطينية بـ”الحواجز المجسّمة” بشكلٍ مستمر، ولا يشترط اقترانه بتنفيذ الفلسطينيين لعملية مقاومة، بل هي حاجة الاحتلال الإسرائيلي لضمان إرهاق الفلسطيني وتجديد معاناته حتى في أوقات الهدوء النسبي.

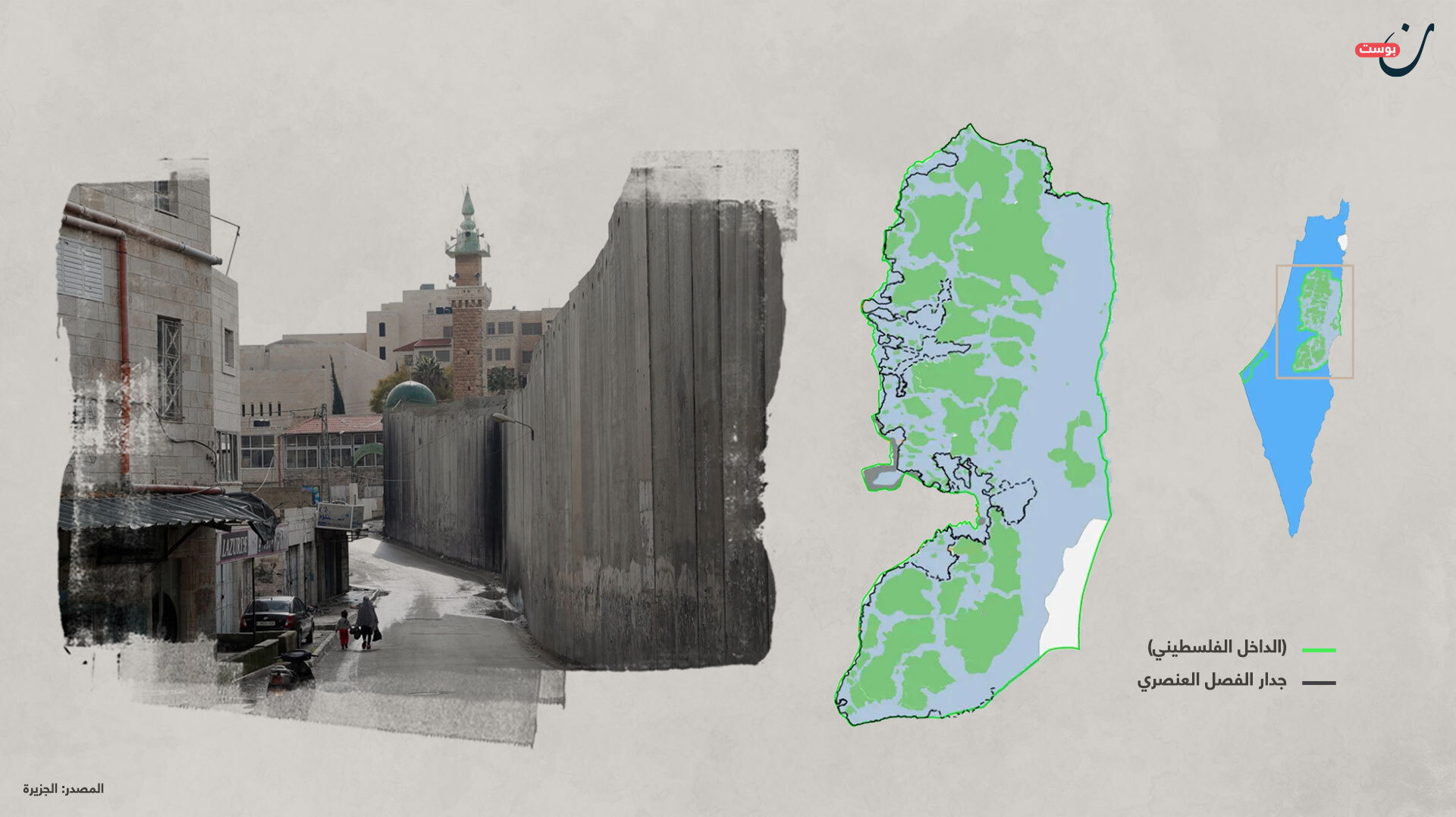

جدار الفصل العنصري: مزّق أرضًا

في أوج الانتفاضة الثانية عام 2002، بدأت حكومة الاحتلال برئاسة أرييل شارون بناء جدار يفصل بينها وبين الفلسطينيين على أرض الضفة الغربية بطول 770 كيلومترًا، بُني منها أكثر من ثلثيها حتى اللحظة، بذريعة توفير الأمن والحماية لـ”إسرائيل” من العمليات الفدائية، لكن الجدار، وكما هو مخطَّط له استعماريًّا، قضم الكثير من الأراضي الفلسطينية وساهم في إحكام الحصار على الشعب الفلسطيني وإفقار اقتصاده الوطني بشكل كبير، كما عُزلت مدن وبلدات بكاملها عن محيطها الفلسطيني.

عزل جدار الضم والفصل العنصري أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية، وتضرر ما يزيد على 219 تجمعًا فلسطينيًّا من إقامة الجدار، حيث تشير البيانات إلى وجود نحو 2700 منشأة معزولة بين الجدار والخط الأخضر، ونحو 5300 منشأة متضررة من إقامة الجدار، بالإضافة الى نحو 35 ألف أسرة متضررة من الجدار، ناهيك عن وجود نحو 67 ألف فلسطيني في مباني معزولة بين الجدار والخط الأخضر، ما يحرم الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

حسن صبيحات، رئيس مجلس قروي في قرية رمانة، يتحدث لـ”نون بوست” حول التغيرات التي طرأت على حياة أهالي البلدة بعد أن اقتحمها جدار الفصل العنصري

ولربما من أبرز الأمثلة الفلسطينية التي شتّتها جدار الضم والفصل العنصري، قرية الولجة جنوب غرب مدينة القدس، حيث استقرَّ مسار الجدار العنصري الفاصل عليها بشكلٍ متعرّج، واحتوى بين طياته جميع المساحات المبنية في القرية، لتصبح أشبه بسجن كبير و”كنتونات” معزولة، يصعب فيها التواصل الجغرافي بين المنطقة والأخرى، وكحال أساليب الاحتلال في مختلف الأراضي الفلسطينية، فإنه يحاول بشتى وسائله استفزاز الفلسطيني في قرية الولجة لدفعه على الرحيل.

ومع بناء الجدار العنصري، فصلَ الاحتلال الأراضي الزراعية عن القرية، ونصبت سلطاته بوابات زراعية في الجدار الفاصل تتحكّم بدخول الفلسطينيين إلى أراضيهم، حيث شهدت تجربة البوابات الزراعية التي وضعها الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية تقليص السماح لأصحاب الأراضي بدخولها، ليُصار إلى المنع النهائي لاحقًا بحجّة “أمنية”.

حصار نفسي: “نراقب ونحاصر”

إضافةً إلى الأدوات السياسية والعسكرية، عمد الاحتلال الإسرائيلي فرض أدوات حصار نفسية واجتماعية، ليس بدءًا بمنع السفر، والتهديد بالاعتقال، وسحب التصاريح، وليس انتهاءً بنشر أجهزة مراقبة ذكية في شوارع الضفة، ومراقبة الفلسطيني من خلال جهازه الذكي بين يديه.

منع السفر

منذ عام 2014 وحتى مايو/ أيار 2022، وثّق مركز حريات 8500 حالة منع سفر لفلسطينيين وفلسطينيات، منعَهم الاحتلال الإسرائيلي من السفر خارج الأراضي الفلسطينية عن طريق معبر الكرامة نقطة العبور الوحيدة للفلسطينيين إلى العالم الخارجي، ويمرّ خلالها 3 نقاط عبور: نقطة عبور تتحكم بها السلطة الفلسطينية، وثانية يتحكم بها الاحتلال الإسرائيلي، وثالثة يتحكم بها الجانب الأردني.

وبنسبة كبيرة، يمثّل الأسرى المحرّرون وذويهم العدد الأكبر من الممنوعين من السفر، كعقابٍ تحاول فيه “إسرائيل” فرضه على الفلسطينيين، وفي بعض الأحيان تفرض تعهُّدًا موقّعًا على الفلسطيني بعدم نيته العودة إلى الضفة الغربية في حال مروره عبر معبر الكرامة، في عملية تهجيرٍ صامتة.

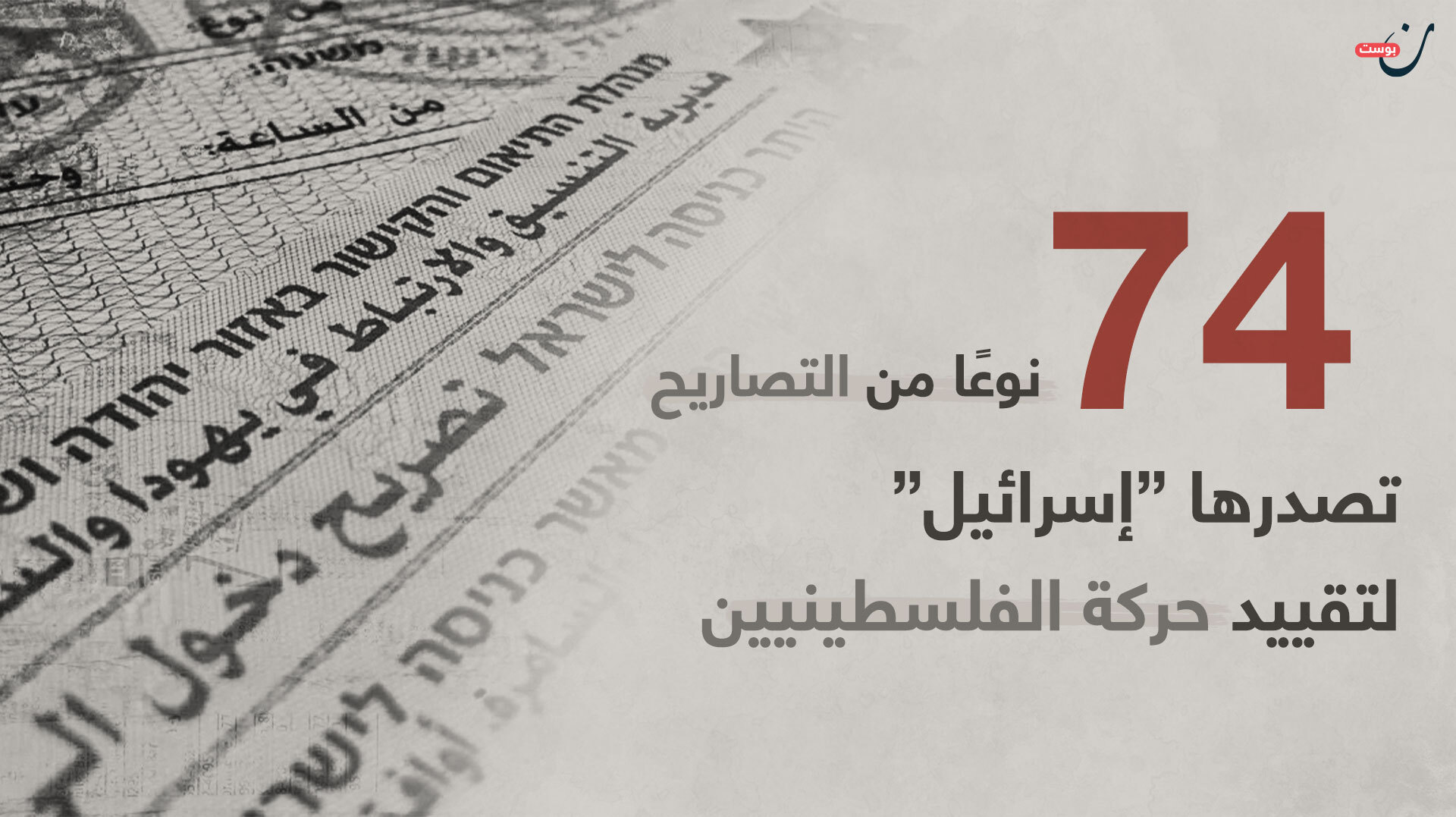

سحب التصاريح

تصدر “إسرائيل” 74 نوعًا من التصاريح تسمح لفلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة الدخول إلى الأراضي المحتلة، وتختلف حسب المدة المسموحة فيها بالمكوث داخل “إسرائيل”، وحسب نوع سبب الدخول، وتختلف كذلك بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

أما عن نوع السبب، فذلك يتنوع بين الأغراض الطبية والدراسية والقضائية، وأغراض العمل والعبادة، وزيارة الأسرى من درجة القرابة الأولى والمسجونين في سجون تقع داخل أراضي الـ 48، عدا عن التصاريح التي تُصدر لكبار التجار، وتسمح لهم بالدخول بسياراتهم ذات لوحة التسجيل الفلسطينية، وتصاريح الشخصيات السياسية الفلسطينية، وبحسب آخر الإحصاءات يعمل ما يقارب 142 ألف فلسطيني في الداخل المحتل والمستوطنات.

ويحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يفرض معادلة “التصريح مقابل حسن السلوك”، سعيًا لإعادة صياغة الحاضنة الشعبية الفلسطينية تجاه أي شكل من أشكال المقاومة، مستخدمًا العقاب الجماعي بحرمان ذوي الأسرى والشهداء من التصاريح، إضافة إلى أي فلسطيني عبّر قولًا أو فعلًا عن رفضه الاحتلال، وما يرافقه ذلك من إغلاق الحواجز ومنع حاملي التصريح من الدخول.

وعلى سبيل المثال، يشير مركز بتسيلم إلى أن “إسرائيل” في أغسطس/ آب 2017 سحبت نحو 1000 تصريح عمل من فلسطينيين من عائلة أبو عرام من يطا قرب الخليل، بعد تنفيذ إسماعيل أبو عرام عملية طعن ضدّ مستوطن، والأمر ذاته حدث مع عائلة منفّذ عملية مستوطنة هار آدار نمر الجمل من بيت سوريك، شمال غرب القدس، بعد سحب 150 تصريح عمل من أفراد العائلة.

الاعتقالات

7000 فلسطيني اعتقله الاحتلال خلال عام 2022، وكان أكثر الأعوام دموية وكثافة في الجرائم وعمليات التنكيل مقارنة بالعشر سنوات الأخيرة، وفقًا لمؤسسات الأسرى، وبينما أفرج عن عددٍ منهم، لا يزال يقبع في سجون الاحتلال نحو 4700 أسير فلسطيني، وتتراوح أحكام اعتقال الأسرى من إداري لـ 3 شهور إلى مؤبدات، يعادل فيها المؤبد الواحد 25 عامًا، بهذه الصورة يخوّف الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في الضفة الغربية من إمكانية تعرضهم للاعتقال لو فكروا أو نفّذوا أو شاركوا أو خططوا أو تكلموا بما يسيء للاحتلال وأمنه.

ولطالما يعيش الفلسطيني، رجالًا ونساءً وأطفالًا، في هاجس متواصل من إمكانية اعتقاله في أية لحظة وفي أي مكان دون أي سابق إنذار: جنود يحيطون بك، يقتحمون منزلك، أو من على الحواجز المختلفة، أو من خلال قوات خاصة من مكان عملك، ويقيّدونك، وتبدأ حكاية أسير فلسطيني جديد.

التجسس على هواتف الفلسطينيين

خلال الأعوام الماضية، وبينما كانت عجلة التطور التكنولوجي آخذة بالدوران، كان الاحتلال بالتوازي يسابق الزمن في اقتناء وتطوير أحدث أجهزة التجسس لمراقبة الفلسطينيين وتحركاتهم، وتدوين أكبر كمّ ممكن من بياناتهم للاستفادة منها في كيّ الوعي، وبشكل أهم لتسهيل فرض القبضة الأمنية وملاحقة الفلسطينيين عند أي عملية مقاومة تستهدف الاحتلال الإسرائيلي بمختلف مكوّناته.

يحصل مزوّدو خدمات الاتصالات والإنترنت الفلسطينيون على هذه الخدمات من مزوّد إسرائيلي، وليس مباشرة من المزوّدين العالميين، ما يعني قدرة الاحتلال الإسرائيلي وبشكل مباشر الدخول وتتبُّع جميع الاتصالات التي يجريها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

عضو سابق في وحدة استخبارات إشارات النخبة “8200” بالجيش الإسرائيلي قال، إن تل أبيب بإمكانها الاستماع إلى أي محادثة هاتفية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فكل هاتف تستورده غزة عبر معبر كرم سالم (جنوب غزة) يُزرع فيه ميكروفون إسرائيلي صغير للتجسُّس، وكل من يستخدم شبكتَي المحمول الوحيدتَين في الأراضي المحتلة (جوال ووطنية) يتعرّض للمراقبة كذلك.

وتتمّ مراقبة المكالمات والرسائل الصوتية ومكالمات الفيديو، وتُنسَخ هذه المحادثات وتُرسَل النصوص المترجمة إلى وحدات المخابرات في الجيش والشاباك، ولا يكون الهدف أمنيًّا فقط، بل لهدف التخويف والابتزاز ودفع الفلسطيني للتعاون مع الاحتلال.

“بلو وولف”.. قاعدة بيانات لوجوه الفلسطينيين

في عام 2014، إبّان تنفيذ الفلسطينيين لعملية نوعية هي الأولى منذ الانتفاضة الثانية، باختطاف 3 مستوطنين في مدينة الخليل قبل أن يعثر الاحتلال على جثثهم قرب المدينة، نصب الاحتلال مئات الكاميرات في أنحاء الضفة الغربية كافة، والتي تزوّد الاحتلال بمعلومات ذات قيمة كبيرة في التحقيق في أي عملية.

ومع تكرار عمليات المقاومة الفلسطينية ودخول الضفة الغربية في حالة من الهبّة الشعبية المتواترة التي تشتدّ وتضعف بين الفينة والأخرى دون التنبُّؤ بحدوثها، نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” تقريرًا عام 2019، في أعقاب اعتقال الشابَّين نصير وقاسم عصافرة من بلدة بيت كاحل بادّعاء الاشتباه بتنفيذهما عملية غوش عتصيون، والتي أسفرت عن مقتل جندي في جيش الاحتلال؛ على أنه “بفضل نشر كاميرات المراقبة الأمنية على طول وعرض المحاور الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية المحتلة، تمكّنت قوات الاحتلال من إمساك طرف الخيط الذي قادها إلى المنفّذين، منذ اللحظة التي عُثر فيها على الجثة”.

بعد سنتَين، تغيّر المشهد، ولم تعد كاميرات المراقبة بمفهومها البسيط هي من يراقب، بل تطوّر الأمر إلى تعزيز الكاميرات الذكية، وهو وفق تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” عام 2021، وترجمه “نون بوست” في وقت سابق، أطلق الاحتلال حملة مراقبة تعتمد جزئيًّا على تقنية هاتف ذكي تسمّى “بلو وولف”، تلتقط صورًا لوجوه الفلسطينيين وتطابقها مع قاعدة بيانات صور واسعة النطاق توصف -على حد تعبير جندي سابق- بأنها “فيسبوك الفلسطينيين” السرّي لجيش الاحتلال، ويرسل تطبيق الهاتف إشعارات بألوان مختلفة لتنبيه الجنود حول ما إذا كان ينبغي اعتقال الشخص أو تركه في حال سبيله.

وبحسب التقرير، فإن جنود الاحتلال تنافسوا على التقاط صور للفلسطينيين بمن فيهم الأطفال وكبار السن، لبناء قاعدة البيانات التي تستخدمها تقنية “بلو وولف”، مع منح جوائز لكل وحدة جمعت أكبر عدد من الصور، ولكن العدد الإجمالي للأشخاص الذين وقع تصويرهم غير واضح، ويبدو أن عددهم وصل إلى الآلاف على الأقل.

وبفعل التقسيم المعقّد لمدينة الخليل، وتداخُل نطاقات المستوطنين مع الحيّز الفلسطيني في المدينة، يطبّق الاحتلال ما يطلق عليه اسم “مدينة الخليل الذكية”، التي تضمن شبكة أوسع من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، من بينها كاميرات مسح ضوئي للوجه لمساعدة الجنود عند نقاط التفتيش على تعرُّف الفلسطينيين حتى قبل أن يُظهروا بطاقات الهوية، ما يوفر رقابة في الزمن الفعلي لسكان المدينة يمكنها حتى رصد المنازل الخاصة في بعض الأحيان.

بالإضافة إلى ذلك، يعمد الاحتلال مصادرة كاميرات المراقبة الفلسطينية المنصوبة داخل المدن الفلسطينية عند أي عملية مقاومة، وذلك لتتبُّع المقاوم وخط سيره، ما يدفع الفلسطينيين في كل مرة إلى إطلاق حملة إزالة كاميرات المراقبة لحماية المقاومين والحيلولة دون وصول الاحتلال إليهم.

انعكاسات الواقع على الفلسطينيين

لا شكّ أن ما أحدثه تمزيق الضفة الغربية جغرافيًّا بفعل اتفاقيات سياسية، مزّق أيضًا نسيج حياة الفلسطينيين، فمنذ نهاية انتفاضة الأقصى عام 2004 والاحتلال يغيّر مسارات العديد من القرى، ويفصلها عن بعضها من خلال الجدار العازل أو الطرق الالتفافية، كما ذكرنا، ما صعّب من حياة الفلسطينيين من الناحية الاجتماعية بسبب اختلاف طرق التواصل وطولها.

وكذلك، في حال لو قرر الاحتلال إغلاق الحواجز، فسيضطر الناس للالتفاف مسافات طويلة، وهو ما يتكرر بين فترة وأخرى، وهذه الأنماط من التعذيب والاستثمار في البنية التحتية الاستعمارية قائم بشكل دائم، والأمر سيصبح أقسى عندما نعزل مدينة كاملة، مثل نابلس، عن بقية الضفة الغربية، فسيصبح الأمر قاسيًا للغاية كما يصف الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي، والارتباطات الاجتماعية للفلسطينيين تتجاوز مكان الإقامة الواحدة للفرد الفلسطيني.

بالإضافة إلى عقبات أخرى، مثل التواصل الاقتصادي والاجتماعي والجامعات والمدارس، فضلًا عن الحياة العامة، فمنطقة نابلس عمومًا، تجّارها وعمّالها، منتشرون في عموم مدن الضفة، ما سيؤثّر على الضفة الغربية ككل، وبالنسبة إلى الحياة الاقتصادية تكاد تتوقف حينما يجري محاصرة مدينة، والهدف واضح هو جعلها نموذجًا عقابيًّا ومحاولة تحويل المقاومة إلى عبء على الناس.

بعد الانتفاضة الثانية والانقسام الفلسطيني الداخلي عام 2007، كانت سياسة الاحتلال الإسرائيلي وحتى السلطة الفلسطينية تقوم على استيعاب الجماهير للحفاظ على الهدوء النسبي، وهو ما تدرّج فيما بعد من خلال فتح المجال للأيدي العاملة في الضفة الغربية للعمل في الداخل المحتل والمستوطنات، ثم ظهر مفهوم تقليص الصراع المتمثل في استمرار الاحتلال مع تحسين الأوضاع الاقتصادية بأقل حضور للاحتلال، أي بعبارات أخرى بدأ يتبلور نموذج السلام الاقتصادي.

حول ذلك، يستطرد عرابي القول إنه لطالما كانت المعالجات الأمنية الإسرائيلية تقوم على معالجات جزئية تستهدف عدم إشراك الجماهير الفلسطينية كافة في الحالة، وعدم إشعارهم بوجود مشكلة ما، وبالتالي فإن الحصار الجزئي أو العلاج الموضعي يندرج في إطار سياسات اقتصادية واجتماعية وسياسية أكبر من الجانب الأمني.

ويشدد الكاتب الفلسطيني على سعي الاحتلال لتحويل جغرافيات الفلسطينيين إلى ظروف متباينة، بمعنى من يقاوم سيبقى يعاني من ظروف صعبة، أما من لا يقاوم فسيتمتع بظروف أفضل، وهذه سياسة قديمة يجري استخدامها بشكل سياسي وثقافي واقتصادي أوسع مرحليًّا.

ومن زاوية أمنية، يريد الاحتلال من خلال تعزيز التقسيم الجغرافي للضفة الغربية خدمة أهدافه الأمنية والعسكرية، حيث تمزيق الضفة يعني صعوبة التحرك وبالتالي صعوبة انتقال المقاومين والمطلوبين من أماكنهم إلى أي مكان، وصعوبة انتقال عتادهم من منطقة لأخرى، وهو ما يراه الاحتلال عملية ضبط وسيطرة على الحركة بما يحول دون قدرة المقاومين على التحرك والانتقال ونقل الخبرة إلى أماكن أخرى، ما يؤدي إلى حصر المقاومين في أماكن جغرافية محددة.

بالمحصلة، إن جميع الظروف التي تعيشها الضفة الغربية زادت من قدرة الاحتلال جيشًا ومستوطنين في التغول على الفلسطينيين وارتكاب الانتهاكات بحقهم، مدفوعين بجرّة القلم التي وقّعها من تنصّب السلطة الفلسطينية في اتفاقية أوسلو، مشرعنًا اقتحام الاحتلال وعدوانه على الفلسطينيين في المحافل الدولية، بأنه يحقّ له الدخول العسكري، ويحقّ له أن يحافظ على “أمنه وأمانه”، لكن الاحتلال أمام معادلة صعبة، فالتغول الأمني والعسكري قد يفضي إلى توسُّع حالة المقاومة وهو أمر يخشاه، إذ لطالما فشل الاحتلال سابقًا في كشف ظهر المقاومة، وفي تأليب القلوب ضدّها.

فريق العمل:

بحث وإعداد: نداء بسومي

توجيه وتحرير: أحمد حذيفة

تصوير فيديو: أصدقاء متطوعون

تحرير فيديو: محمد الفتال

تنضيد على الموقع: سنا الشماط

تدقيق لغوي: فراس المعصراني

تصميم جرافيكي: عبد الرحيم سويد