12 عامًا هزت مصر بل زلزلتها مثلما زلزلت بلدانًا عربية أخرى من تلك التي هتف بَنوها بشعارات الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، فقد سبقتها بأيام قليلة ثورة في تونس فاجأت كثيرين، ثم سرعان ما انتقلت إلى “أم الدنيا” كما يحلو للمصريين وصف بلادهم، ثم ما لبثوا أن وجدوا أنفسهم يعودون إلى المربع الأول.

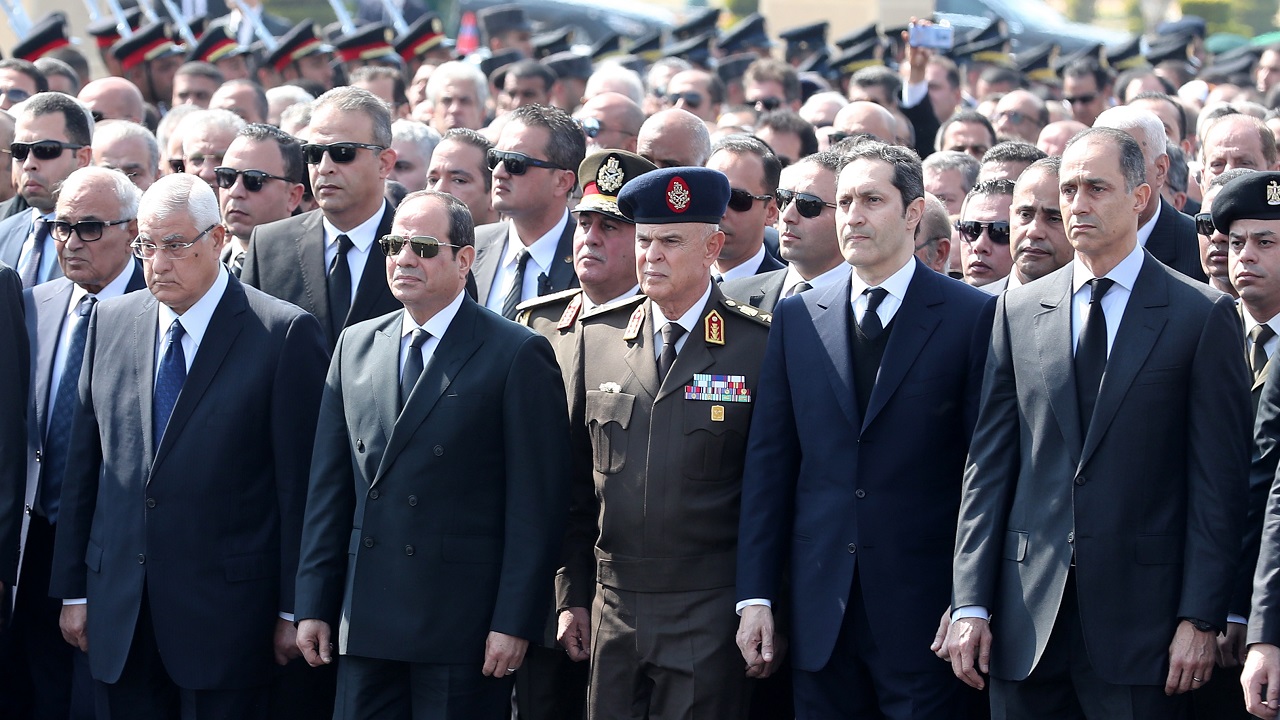

بعد مرور هذه السنوات العجاف، لم يعد مستغربًا حين يتساءل المعارضون عمّا إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعادها إلى زمن الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن يأتي الجواب من فريق آخر: “لقد جعل منها جمهورية خوف”، فهل بات أقصى طموح المصريين اليوم هو العودة إلى ما كانت عليه الأحوال في ظل حقبة مبارك؟

12 عامًا على الثورة.. ما الذي تغيّر؟

استقطبت الثورة الشعبية التي تفجّرت في 25 يناير/ كانون الثاني 2011 ملايين المصريين إلى ميدان التحرير وميادين كبرى في حواضر البلاد وأريافها، ليحتجّوا على نهج القمع والظلم والفساد الذي نزحوا تحت وطأته إبّان عهد مبارك.

أجرى السيسي انتخابات هزلية نصب فيها الكمائن المكشوفة للجميع في أداء كان مبارك نفسه أقل حرفية منه حين صعد إلى كرسي الحكم.

كانت شروط الثورة حسب معارضين لمبارك ناضجة، وكانت لهم في عيد الشرطة الشرارة التي انتظروها، فخرج المحتجّون في جميع ربوع مصر احتجاجًا على قمع الشرطة ثم اتّسع نطاق المظاهرات، واتّسع معها سقف المطالب.

18 يومًا من الاحتجاجات تخلّلتها أحداث كثيرة كانت كفيلة بإنهاء أهم فصول، وإذ أُكره مبارك على التنحي بعد أيام راح ضحيتها نحو 1000 ضحية برصاص شرطته ومَنْ كانوا يُسمُّون بلطجيته، فإن ظنًّا واسعًا ساد حينها بإحراز الثوار نصرًا ناجزًا على نظام الحكم وانفتاح الأفق أمام وطنهم على حقبة جديدة مشرقة.

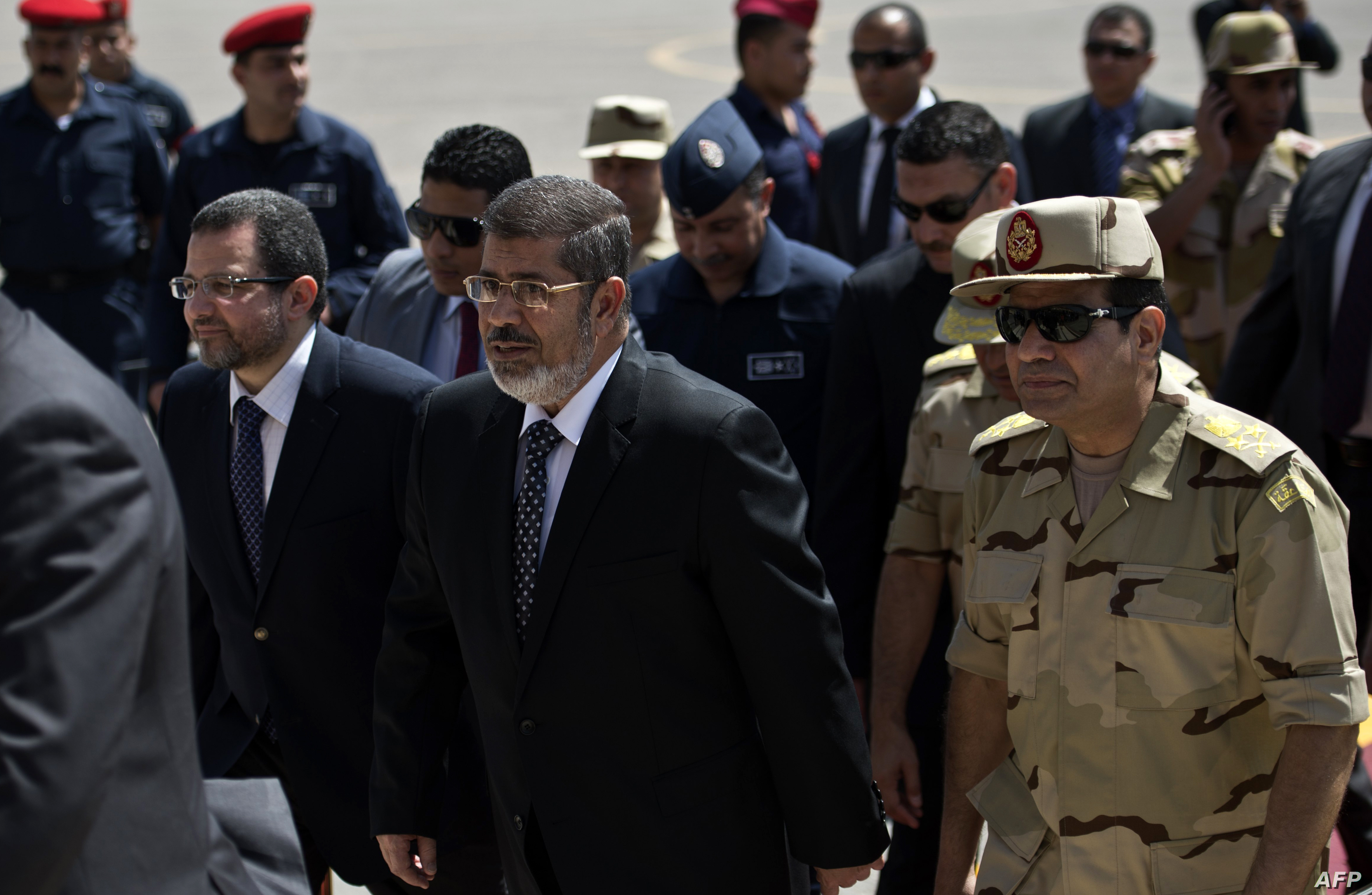

لكن تجربة التحول الديمقراطي، وقد كان عمادها إجراء انتخابات رئاسية هي الأولى في تاريخ مصر، سرعان ما أُجهضت على أيدي جنرالات الجيش الذين لم يكونوا قد غادروا المشهد إلا بقدر محسوب أظهرهم في البداية بوصفهم جهة حاضنة للثورة، وأتاح لهم فيما بعد إطباق قبضاتهم على عنقها بأدوات قمع ربما هي الأكثر قسوة في تاريخ مصر الحديث.

انتهى العمر القصير لحكم الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا لمصر في تاريخها، بعد سنة واحدة من فوزه في الانتخابات، وانتهت أيضًا الفترة الخاطفة لازدهار الحريات التي أُطلق عنانها واُستغلت للتشهير به والسخرية منه على شاشات قنوات “الفلول”، وفق التعبير الذي درج الناس آنذاك على استخدامه.

عَزل مرسي واعتقاله ومحاكمته اُستكملت سريعًا بمذبحتَين مروعتَين في ميدان رابعة العدوية والنهضة، حيث كان يعتصم الآلاف من رافضي الانقلاب عليه، بيد أن القصة لم تنتهِ فصولها عند الإطاحة بـ”حكم الإخوان المسلمين” أو القبض على المئات من قادة وكوادر وأعضاء الجماعة.

وتجاوز ذلك كله إلى مستويات قياسية في انتهاك الحريات لم تعرفها إبّان عهود رؤسائها السابقين، وفق ما ظلت تؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية خلال 8 سنوات مرت تقريبًا منذ توَّج السيسي تغييب الرئيس الشرعي المنتخب بإجراء انتخابات جديدة نقلته، رغم الشكوك التي اعترتها، من منصب وزير الدفاع إلى منصب رئيس الجمهورية.

تأتي ذكرى يناير ومصر برئيس بدا صعوده مثل الصدفة، وما زال يضرب بأركانها حتى تصغر إلى حجم يدَيه، ومن ذلك أن يغرق البلد الكبير اليوم في ما يشبه الهزل المبكي حول دستور جرى تعديله في غسق الليل، ليبقى في السلطة حتى يقول القدر كلمته.

وفي سبيل ذلك، يجري انتخابات هزلية يَنصب فيها الكمائن المكشوفة للجميع في أداء كان مبارك نفسه أقل حرفية منه حين صعد إلى كرسي الحكم، وعمد بعد عقود إلى إجراء تعديلات ذات طابع سياسي على دستور 1971 في عامَي 2005 و2007، أثارت جدلًا واسعًا في الساحة السياسية المصرية، وزادت حدّة المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية، ومهّدت لاندلاع الثورة ضده.

كل شيء تغيّر للأسوأ

تأتي ذكرى الثورة هذا العام وبين المصريين من لا يبدي اكتراثًا، وبات يطلب من العيش أقله، ومن الأمان أكثره على النفس والعيال، ومصريون لا يقاومون إغواء لحظة الحنين القاسية للميدان، وآخرون غاضبون وخائفون بعد سفك الدم والاعتقالات وأخبار التعذيب المروعة.

بعد 12 عامًا على تلك الثورة، ينقسم المصريون في ذكراها بين معارضين يقولون إنها ثورة لم تكتمل، واُختطفت، وانقلب العسكر على مكتسباتها، وأُعيدت مصر إلى حدود ما قبل ثورة يناير.

يستشهد هؤلاء بتقارير حقوقية دولية تتحدث عن عشرات الآلاف من المعتقلين، وهامش حرية يضيق، وفضاء غير موجود، وإن وُجد لا يتسامح مع أي رأي مخالف.

داخليًّا، تواجه مصر التحديات ذاتها قبل الثورة، وإن اختلفت النِّسَب صعودًا أو نزولًا، فلا تزال نِسَب الفقر والبطالة بين الشباب التحدي الأكبر.

وبين مؤيدين للسلطة يقولون إن مصر عادت إلى مكانتها بعد “محاولة فاشلة”، لاختطاف الدولة ورهن مواردها لخدمة مخطط عالمي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين.

أدلة هؤلاء ما يقولون إنه إعادة ضبط الأداء الاقتصادي لتعود مصر إلى معدلات نمو لم تُشهَد منذ الثورة ومشاريع تجديد للبنية التحتية، تمهيدًا للإقلاع الاقتصادي الموعود.

بلغة الأرقام، يبدو أن هذا الإقلاع الذي طال انتظاره لم يأتِ بعد، وتشير الإحصاءات أنه لن يأتي بهذه الطريقة، فمنذ عام 2011 تضاعف الدَّين العام للبلاد 5 مرات، وزاد بشكل مهول في عهد السيسي.

تركَ مبارك البلاد مثقلة بدين محلي وصل إلى 54 مليار دولار، ويمثّل 69.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصل الدين الخارجي مع نهاية حكمه إلى 34.9 مليار دولار (14.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، في حين بلغ إجمالي الديون (محلي وخارجي) في ديسمبر/كانون الأول 2010 الـ 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى مدار 7 أعوام فقط من حكم السيسي، تحوّلت مصر إلى دولة “متسولة”، فبحسب البيانات الرسمية وصل الدين المحلي إلى 3.5 تريليونات جنيه (198.6 مليار دولار)، ويمثّل 87% من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوزت نسبة الدين الخارجي 37% من الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز عتبة الـ 166 مليار دولار، وبلغت نسبة إجمالي الديون 123.6% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا بخلاف فوائد الديون التي يتعيّن على الحكومة تسديدها سنويًّا.

يمكن أن نرى الفارق أوضح بالنظر إلى حقبتَين عسكريتَين شهد خلالهما الجنيه عدة تقلبات، ففي حين ترك مبارك الجنيه طافيًا على السطح عندما وصل سعره مقابل الدولار إلى 5 جنيهات و79 قرشًا، أغرقه السيسي حين وصل سعره إلى 30 جنيهًا، وفَقَدَ حوالي 6 أضعاف قيمته، ما أدّى إلى تراجع القدرة الشرائية لفئة واسعة.

داخليًّا، تواجه مصر التحديات ذاتها قبل الثورة، وإن اختلفت النِّسَب صعودًا أو نزولًا، فلا تزال نِسَب الفقر والبطالة بين الشباب التحدي الأكبر، فقد ترك مبارك البلاد مخلِّفًا خلفه ربع المصريين يرزحون تحت خط الفقر حسب بيانات رسمية، ثم جاء السيسي معلنًا الحرب على ما تبقّى منهم، فقبل عامَين أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل الفقر في البلاد وصل إلى 32.5%، وخلال 5 سنوات فقط من حكم السيسي ارتفع عدد المصريين الذين هم تحت خط الفقر من 22.7 مليونًا إلى 32.5 مليون شخص، بواقع 9.8 ملايين نسمة.

لا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة إلى البطالة التي تقول أرقامها إن 70% من العاطلين جامعيون ومتعلمون، لكن هذه الأرقام في نظر الحكومة المصرية مجّرد معضلات لا مفرّ منها في مرحلة انتقالية طالت سنواتها من الاقتصاد المعتمد بشكل كامل على الدولة إلى اقتصاد أكثر تحررًا وتنافسية، ستظهر آثاره لاحقًا في قوت المصريين اليومي.

يُضاف إلى ما سبق اتساع الفوارق بين الفقراء والأغنياء في بلد يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة، فوارق يتسارع إيقاعها رغم تحقيق نسب نمو هي الأعلى في أفريقيا، لكن تلك السياسات المالية والاقتصادية للحكومة المصرية أدّت بحسب محللين إلى تسريع نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى الحكومة ونخب الأعمال، مع ما يترتّب عن ذلك من نتائج كارثية على الأرجح.

البحث عن شعارات الثورة التائهة

كان ميدان التحرير قبل 12 عامًا للشعب، واليوم صار لقوات الأمن والشرطة، دلالات بالغة الأهمية بين المشهدَين تُرجمت واقعًا باستبدال الاحتفال بذكرى ثورة يناير بالاحتفال بعيد الشرطة، فمن ماذا يخاف النظام لو احتفى بثورة يناير حتى لو على طريقته؟ هل لأن مطلبها الذي آل إلى شعارات أسيرة لم تتحقق، وهي “عيش حرية عدالة اجتماعية”؟

بالنسبة إلى أول هذه الشعارات، وهو “العيش”؛ أي الحق في اقتصاد يؤمِّن رفاهية الناس أو كفايتهم على الأقل، فإن نار الغلاء تنهش الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ينزل معها الخبز من موقعه المجازي العالي كعنوان للحياة الكريمة في ثورة يناير إلى منَّة عينية للشعب، فيقول السيسي في وجه كثيرين ممَنْ فوضوه: “كيف أمنحكم 20 رغيفًا بثمن سيجارة؟”.

مع اختفاء مظاهر التعبير عن الرأي مقابل طغيان الصوت الواحد، تعيش مصر في عام 2023 واقعًا لم تشهده حتى خلال فترة حكم مبارك، أي قبل ثورة 25 يناير.

فيما يتعلق بثاني الشعارات، وهو “الحرية”، فإن “مصر السيسي أخطر من مصر مبارك”، هذه خلاصة ما قالته منظمة العفو الدولية في ذكرى ثورة يناير قبل عامَين، فنسمة الحرية العابرة استحالت قمعًا وتكبيلًا للحريات، وتلك في قولها موجة التضييق الأشد “في التاريخ الحديث” للبلاد.

وعلى مدى الحقبة الممتدة منذ صيف 2014 إلى يومنا هذا، استحدث النظام المصري حُزم قوانين مقيّدة للحريات سُمّيت في التقارير الحقوقية المحلية والدولية بـ”تشريعات الظلام”.

وصل الواقع السياسي في عهد السيسي إلى طريق ضيق، أو بالأحرى مسدود، فلا مجال لعمل الأحزاب السياسية إلا من تسير في فلك النظام، وتلك تجربة تكرّس لحكم الحزب الواحد المتنفّذ بأمر الحاكم، وتشبه كثيرًا ما كان عليه “الحزب الوطني” في عهد مبارك، فأينما تولي وجهك تجد حزب “مستقبل وطن” مقرونًا بصورة السيسي.

في مصر حاليًّا، لا مجال لحزب ينافس على السلطة أو حراك سلمي في الشوارع، ولا مكان لأي شكل من أشكال المعارضة، حتى الأحزاب السياسية المصنَّفة على أنها أحزاب معارضة هُمِّش دورها، وتراجعت شعبيتها بشكل كبير، وانحصر وجودها داخل البرلمان بشكل صوري وغير مؤثر، وتدرك أن أي تحرك لها على الأرض سيكلّفها غاليًا بفعل تنامي القبضة الأمنية للجيش والشرطة.

وكما نجحَ النظام الحاكم في القضاء على التعددية الحزبية الحقيقية، نجح كذلك في القضاء على حرية التعبير، وقيّد المجتمع المدني، فلا مجال لرأي آخر أو تحرك مناهض للنظام.

واقع النقابات ليس أفضل حالًا ممّا كان قبل الثورة، فهذه المؤسسات الفاعلة سياسيًّا واجتماعيًّا، والتي حظيت بدور محوري خلال ثورة يناير، لا سيما نقابة الصحفيين، خفض صوتها اليوم.

ومع اختفاء مظاهر التعبير عن الرأي مقابل طغيان الصوت الواحد، تعيش مصر في عام 2023 واقعًا لم تشهده حتى خلال فترة حكم مبارك، أي قبل ثورة 25 يناير.

حتى الإرهاب الذي كان محتملًا للانقلاب، بات واقعًا لا يُحتمل في سيناء وفي أنحاء مصر، وصار شعار “مكافحة الإرهاب” ببريقه الآخذ في الغرب هو جواب نظام السيسي كلما سُئل عن انتهاكه للحقوق الأساسية لمواطنيه في مصر.

وظلَّ يبرر به شيوع أحكام الإعدام على نحو محموم واتّساع حملات الاعتقالات التي يكون أعداد ضحاياها بعشرات الآلاف، لتشمل قادة منظمات حقوقية ونشطاء مجتمع مدني وكتّابًا وصحفيين.

لم يعد مستغربًا والحال هذه أن تتذيل مصر الترتيب العالمي في مؤشرات الحرية، وأن تعتلي مكانة متقدّمة في قائمة الدول الأكثر انتهاكًا لحقوق مواطنيها، خاصة بعد أن خُنقت أنفاس الثورة في صدور المصريين بقبضة القمع الأمني.

أمّا ثالث الشعارات، وهو “العدالة الاجتماعية”، فقد انقلبت آمالها فقرًا وطحنًا للبسطاء، وتراجعت الطبقة المتوسطة إلى النصف حتى عام 2017 وفق بيانات بنك “كريدي سويس” المتخصّص في تقدير الثروات، وتشهد مصر أكبر نسبة تراجع في العالم، أي أن الفقر الذي اشتكى منه مصريون قبل ثورة يناير ما زال يلاحقهم، بل تضاعفت نسبه.

المتّهم في ذلك هو برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمده الرئيس السيسي، فقد رفعت الحكومة الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات، واتخذت قرارات استراتيجية أتت على ما تبقّى من الاقتصاد المنهَك أصلًا، كتعويم الجنيه أمام الدولار.

كانت الطبقة المتوسطة هي الحامل والوعاء لثورة يناير، وكان محدودو الدخل ملح الانتفاضات الشعبية والمطالبة بالديمقراطية، ووفق مركز “كارنيجي” ما بقيَ من هذه الطبقة ارتدَّ إلى الوراء يؤيد حكم الفرد خوفًا من الفقر واللاأمان، ويتماهى مع هيستيريا تبرير المظالم والانتهاكات الواسع.

ما بعد الثورة ليس كما قبلها

إقليميًّا، يبقى سد النهضة الإثيوبي على مجرى النيل مشكلة مؤجّلة تهدد البلاد بالعطش، في انتظار التوصُّل إلى اتفاق يحفظ حقوق البلاد في شريان حياتها، ويجنِّبها تداعيات أزمة تهدد أمنها المائي.

أزمة سد النهضة يقول مؤيدون للسلطة إنها ما كانت لتستفحل لولا تلك الثورة التي أضعفت مناعة البلاد، فيما يتهم معارضون السلطة بسوء إدارة الملف والتفريط في حقوق البلاد المائية، ويستشهدون بسنوات مبارك، إذ لم تجرؤ أي من دول المنبع فيما مضى على التشكيك علنًا في حقوق مصر المائية، أو تتعمّد المساس بمصالحها فيما يتعلق بهذه المسألة الحيوية.

منذ صيف 2013، لا يزال بعض المصريين نادمين على أفول عهد مبارك، ويتمنون لو تعود أيامه، متعطشين لنوع من التعدّدية الجزئية التي كان يرعاها.

إقليميًّا كذلك، تسعى السلطات المصرية إلى الحفاظ على استقرار ثمين في محيط مضطرب من السودان جنوبًا إلى ليبيا غربًا، والتعاطي مع استقطاب حاد نشأ مع محور آخر تبلور وتعاطف مع تطلعات الشعوب وربيعها العربي، وقدّم الدعم والاحتضان لأنصار الديمقراطية.

في لحظة اندلاع ما وُصفت بـ”الثورة المضادة”، تدفقت المليارات من بعض خزائن الخليج على الحكّام الجدد الذين لم يكتفوا بوأد المسار الديمقراطي السابق، بل انخرطوا في انتهاكات حقوقية وإنسانية موثقة، فضلًا عن محاولات تصدير التجربة إلى دول الجوار.

إزاء تلك المليارات المبذولة التي لم ينقطع سيلها حتى اليوم، كان -وما زال- القرار والنفوذ المصريان يواجهان تحديات الانكماش والتبعية، ما انعكس سلبًا على مكانة مصر الإقليمية والتاريخية التي قيل في عهد مبارك إنها أقرب للتوازن على المستويَين الإقليمي والدولي، وأبعد عن الصدام مع الجوار.

في العواصم الكبرى، تراجعت أولويات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرياته في التعاطي مع مصر لصالح أولويات أخرى، كتوثيق العلاقة مع “إسرائيل” ومكافحة الإرهاب ومنع تدفق اللاجئين، وصولًا إلى صفقات السلاح الكبرى.

كانت أوروبا أعلى صوتًا في انتقاد الانتهاكات الحقوقية في مصر بشكل لم يجرؤ أي من حكّامها على فعل ذلك مع أسلاف السيسي، لكن هذا لم يقلّل من الحفاوة التي حظيَ بها المسؤولون المصريون حتى إن طالت الانتهاكات في مصر مواطنًا أوروبيًّا مثل جوليو ريجيني.

وشراءً لغضّ الطرف الدولي، قدمت القاهرة أثمان الحرب على الإرهاب وإغراءات الاستثمار، ولو كان المقابل تراجعًا مضطردًا في المكانة والنفوذ والتأثير، ليس أقلها ما نُقل عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حين وصف السيسي بـ”ديكتاتوره المفضّل”.

يبدو من سنوات السيسي تلك أن الجولة حُسمت لمصلحة النظام، وأن تكرار اللحظة التي فجّرت أحداث 25 يناير أمر أقرب للمستحيل، خصوصًا مع تشتُّت القوى الثورية التي باتت أكثر ضعفًا وشتاتًا داخل مصر وخارجها، وتراجعت قدرتها على حشد الناس في الشارع، ناهيك عن جرأة النظام على دماء معارضيه، وعدم التردد في استخدام أدوات البطش بحقهم.

وهكذا فإن كل العوامل التي أشعلت ثورة 25 يناير عادت وبشكل أكثر قوة، ولعلّ هذا ما يفسّر بروز الترحم على أيام مبارك رغم فشله في تطبيق أي إصلاحات جدّية كان يمكن أن تحول دون الثورة ضد نظامه، لكن بعد مرور سنوات قليلة على رحيله، ومنذ صيف 2013، لا يزال بعض المصريين يرون عهده وبعض التعدّدية الجزئية التي كان يرعاها، والتي تبخّرت الآن، أفضل من الحياة تحت حكم السيسي.

وتنطق كل مظاهر الحياة في مصر بأن محطة يناير طُويت بغير رجعة أو هكذا يُراد لها، لكن اللافت خلال الأعوام الأخيرة هو التجدد المتباعد والمتفاوت لموجات احتجاج ذات دوافع معيشية لا سياسية وانخراط أعمار وقطاعات مجتمعية فيها لم تَثُر عام 2011، ما ولَّد تساؤلات بشان مردود السياسة الأمنية منذ صيف 2013.

في المقابل هناك من يرى أن الثورة لم تلفظ بعد أنفاسها الأخيرة، وأن بصماتها لا تزال حاضرة وبقوة في وجدان المواطن المصري، لا سيما أن الواقع اليوم بكل تفاصيله الأمنية السياسية والاقتصادية أسوأ برأيهم من ذلك الواقع الذي دفع الملايين قبل 12 عامًا للخروج والاحتشاد في الشوارع بالملايين والمطالبة بإسقاط النظام.