من كان يتابع الخطاب المصري، الرسمي والإعلامي، قبل عامين على أقصى تقدير، ما كان يتوقع أبدًا أن تشهد علاقات القاهرة مع الدوحة وأنقرة على وجه التحديد أي بوادر تقارب، فالأمور وصلت إلى طريق شبه مسدود بين البلدان الثلاث، في مقابل تناغم من تحت الطاولة مع نظام بشار الأسد في دمشق.

اليوم تغير الوضع بشكل لافت، لتشق قنوات اتصال عدة بين العاصمة المصرية ونظيرتيها التركية والقطرية، قنوات تجاوزت حدود الدبلوماسية الجافة إلى تعزيز التعاون بشكل خارج كل حسابات وتوقعات المقربين من دوائر صنع القرار في البلدان الثلاث، مؤصلة للمبدأ المعروف: لا ثوابت في السياسة ولا أخلاقيات كذلك.

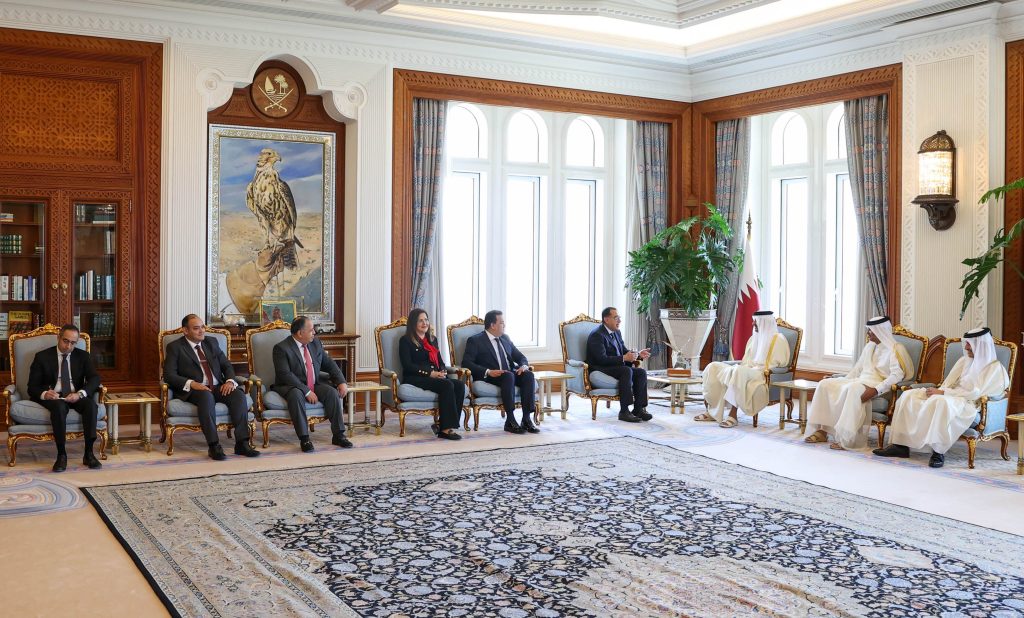

الساعات الـ48 الماضية شهدت زيارتين كانتا في السابق من الموبقات البعيدة تمامًا عن خيالات الحالمين من خبراء السياسة والعلاقات الدولية، الأولى حين هل رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي على رأس وفد رفيع المستوى ضيفًا على الدوحة، وهي أول زيارة لرئيس وزراء مصري لقطر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014، والثانية لوزير الخارجية سامح شكري الذي زار كلًا من دمشق وأنقرة، التي تحمل بعدًا سياسيًا وإن كانت تأتي في إطار الدعم الإنساني إزاء كارثة الزلزال الذي ضرب البلدين في 6 فبراير/شباط الحاليّ وخلف عشرات الآلاف من الضحايا.

الزيارتان للدوحة من جانب وأنقرة ودمشق من جانب آخر، ربما سبقتهما مؤشرات وإرهاصات عدة، لكنهما عكستا رغبة القاهرة الملحة في هندسة سياستها الخارجية مرة أخرى، بعيدًا عن المرتكزات التي استندت عليها طيلة السنوات العشرة الأخيرة وأفقدتها الكثير من حلفائها ووسعت الفجوة مع القوى الإقليمية ذات النفوذ القوي في المنطقة.

القاهرة – الدوحة

تعد زيارة مدبولي للدوحة تتويجًا لمسار طويل من التفاهمات بين البلدين منذ اتفاق العلا في يناير/كانون الثاني 2021 حين تخلت القاهرة ومعها دول الحصار عن صلفها إزاء مقاطعة الدوحة لتُطوى صفحة التوتر بشكل مرحلي وصولًا إلى هذا التناغم الذي أسفر عن تعاون مثمر في شتى المجالات.

وتأتي تلك الزيارة بعد تلك التي قام بها الرئيس المصري لقطر في سبتمبر/أيلول 2022، وكانت أول زيارة رسمية له للدولة الخليجية منذ توليه السلطة، ما فتح الباب على مصراعيه أمام تفاهمات بينه وبين الأمير تميم بن حمد الذي سبق تلك الزيارة بأخرى للقاهرة في 24 يونيو/حزيران من نفس العام، ودفع نحو تعزيز العلاقات بين الدولتين من خلال العديد من المسارات السياسية والاقتصادية التي تصب في صالح الشعبين.

وكانت هناك نية قوية لدى البلدين لتقريب وجهات النظر بعد التوترات والسجالات التي شهدتها العلاقات خلال السنوات الماضية، استجابة للتحديات الإقليمية والدولية التي فرضت نفسها على الجميع ودفعتهم لإعادة النظر في المواقف والتوجهات، لتنطلق سلطتا الدولتين نحو التفاهم من خلال أرضية مشتركة بعيدًا عن الملفات المثيرة للجدل وعلى رأسها ملف الإعلام وجماعة الإخوان، كما شجعت التطورات التي شهدتها المنطقة في مسار التحالفات والعلاقات الدولية بين دول الشرق الأوسط على الإسراع نحو تطبيع العلاقات والتقارب بين القاهرة والدوحة.

القاهرة – أنقرة

وبالتوازي مع الانفراجة التي شهدتها العلاقات المصرية القطرية، كانت هناك أخرى مع أنقرة التي أعربت أكثر من مرة عن نيتها واستعدادها تطبيع العلاقات بشكل كامل مع القاهرة، مستندة إلى بعض قنوات الاتصال المفتوحة بينهما على المستوى الاقتصادي والاستخباراتي والسياسي.

وتأتي زيارة وزير الخارجية المصري لتركيا أول أمس، بعد سنوات التوتر الساخنة، لتؤكد على نجاح الجهود الدبلوماسية في إحداث هذا التقارب، ولعل الصور الملتقطة لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وهو يمسك بيد نظيره المصري بحرارة شديدة تعكس رغبة البلدين في عودة العلاقات إلى طبيعتها قبل 2011، رغم الخلافات الشديدة بينهما إزاء بعض الملفات الإقليمية.

لم تتأخر القاهرة في تقديم واجب الدعم الإنساني لأنقرة ودمشق في مصابهما الجلل، حيث قدمت العديد من شحنات المساعدات الطبية والإغاثية للمصابين والمنكوبين في جنوب تركيا والشمال السوري، مستغلة تلك الأزمة للإسراع بتعزيز التعاون بينها وبين تركيا التي لم تفوت تلك الفرصة لسد ثغرة من ثغرات النزاع الإقليمي الممتد لقرابة عقد كامل، حيث تعهد وفد من رجال الأعمال الأتراك بضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار في مصر، وذلك على هامش لقائهم ورئيس الحكومة المصري.

وتعود إرهاصات التقارب بين البلدين إلى عام 2021 حين استشعر النظامان أن الاستمرار في هذا التناطح يكبدهما خسائر فادحة ويفقدهما فرصة تحقيق مكاسب بالجملة من وراء عودة العلاقات إلى طبيعتها، وعليه كانت رسائل المغازلة المتبادلة بينهما رغم استمرار الخلافات القوية في بعض الملفات.

ورغم هذا التباين، فإن كلا البلدين حرصا على عدم التصعيد وتقديم رسائل إيجابية للآخر، أبرزها حرص القاهرة على المصالح التركية في شرق المتوسط حين رفضت ضغوط فرنسا واليونان لتقويض مصالح أنقرة في جزيرة كريت خلال اتفاق ترسيم الحدود الذي وقعته القاهرة مع أثينا في 2020، كذلك رفضت الانضمام للمنتدى الذي دشنته “إسرائيل” في أبريل/نيسان 2021 للسيطرة على ثروات شرق المتوسط بمشاركة الرباعي (الإمارات – قبرص – اليونان – “إسرائيل”)، هذا بجانب التفاهمات التي توصل إليها الطرفان في الملف الليبي التي كسرت كثيرًا من جليد التوتر في العلاقات بينهما.

في المقابل قدمت أنقرة حزمة من المغريات للقاهرة في مسار حسن النوايا، كان ذلك على حساب المعارضة المصرية المقيمة في تركيا، حيث غلق العديد من القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية التي كانت تنتقد نظام السيسي، وتقويض صلاحيات وحريات رموز جماعة الإخوان، ما دفعهم للخروج من تركيا تجنبًا للحرج، وهو ما اعتبرته الدولة المصرية بادرة جيدة تصلح لأن تكون أرضية مشتركة لعودة العلاقات.

وفي 25 يوليو/تموز 2022 أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحديث عن تطبيع العلاقات مع مصر، لافتًا في تصريحات له إلى أنه لا يوجد أي مانع من إجراء محادثات رفيعة المستوى مع القاهرة “من أجل تطبيع العلاقات التي لا تزال الجهود بشأنها تراوح مكانها منذ أكثر من عام على إطلاق المحادثات الأولية بين البلدين العام الماضي ورغبة أنقرة في تسريعها”.

ثم جاء لقاء السيسي وأردوغان على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في الدوحة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 برعاية وتنسيق من أمير قطر ليتوج تلك التفاهمات المسبقة، ورغم أن اللقاء – الذي يعد الأول من نوعه بين الرئيسين – لم يستمر إلا بضعة دقائق، كان بمثابة نقطة انطلاق رسمية نحو تطبيع محتمل في العلاقات، لتعقبه جولات واتصالات مكوكية بين البلدين لتعزيز التعاون في شتى المجالات وصولًا إلى زيارة شكري لأنقرة أول أمس.

القاهرة – دمشق

أما مع دمشق فالأمر لم يشهد التطور اللافت، إذ إن العلاقات بين نظامي السيسي والأسد مستقرة إلى حد كبير منذ تولي الأول للسلطة، فمنذ الوهلة الأولى أعلن دعمه للجيش السوري ونظام الأسد بشكل كبير في مواجهة المعارضة التي دومًا ما كانت توصف في الخطاب الرسمي والإعلامي المصري بـ”الجماعات الإرهابية”.

وخلال السنوات الثمانية الماضية كانت هناك قنوات اتصال بين القاهرة ودمشق، اتصالات ولقاءات وتفاهمات، لعل أبرزها اللقاء الذي تمَّ على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر/أيلول 2021، الذي جمع وزير الخارجية المصري مع نظيره في النظام السوري فيصل المقداد.

وخلافًا لذلك كان نظام السيسي أحد أبرز الأنظمة التي دعمت الأسد لوجستيًا وعسكريًا، حيث سمحت بوصول الأسلحة الإيرانية إليه عبر قناة السويس دون اعتراض البواخر الإيرانية المحمّلة بها، بجانب التعاون الاستخباراتي، إذ التقى رئيس جهاز المخابرات المصرية بنظيره السوري أكثر من مرة، في القاهرة وبغداد، بخلاف تأييد القاهرة للدعم الروسي للنظام السوري، ولوزير الخارجية المصري تصريح شهير في هذا الأمر حين قال: “دخول روسيا بإمكاناتها وقدراتها في هذه الحرب، بتقديراتنا، سيحدّ من تأثير الإرهاب في سوريا، والقضاء عليه”.

ورغم تلك القنوات المفتوحة بين القاهرة ودمشق، فإن السيسي لم يهاتف الأسد مباشرة – ناهيك عن لقائه – إلا غداة زلزال 6 فبراير/شباط الحاليّ، وذلك لتقديم واجب العزاء حسبما أشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، وتقديم المساعدات للمنكوبين، حيث أرسلت مصر 5 طائرات عسكرية محمّلة بمساعدات طبية عاجلة لكل من سوريا وتركيا، للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإعاشة للمتضررين.

الزيارة لاقت ردود فعل متباينة، فالبعض حصرها في إطارها الإنساني البحت، فيما ذهب آخرون إلى أنها بداية التطبيع الرسمي بين البلدين والعمل على إعادة دمشق للجامعة العربية، إلا أن ردود شكري على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره السوري كانت صادمة للبعض، حيث امتنع عن الإجابة عن تساؤلات بشأن تطبيع العلاقات ولقاء مرتقب بين السيسي والأسد قريبًا، مشددًا على الطابع الإنساني كهدف رئيسي لتلك الزيارة، وهي التصريحات التي وصفها البعض بـ”الغامضة والضبابية” وتُميع الموقف المصري إزاء عودة العلاقات مع النظام السوري مرة أخرى، بحسب تعبير محللين.

وبينما تخطو القاهرة خطوات سريعة نحو تطبيع العلاقات مع الدوحة وأنقرة، يحاول نظام السيسي قدر الإمكان مسك العصا من المنتصف في علاقاته مع نظام الأسد، وذلك لحزمة من الاعتبارات الخاصة بالموقف السعودي والقطري والأمريكي والأوروبي من التطبيع مع هذا النظام الذي يستند في ترسيخ أركانه إلى الدعم الإيراني وأذرع طهران في المنطقة، وهي نقطة الخلاف الرئيسية التي حالت خلال السنوات الماضية دون تعزيز التقارب معه.

القاهرة تعيد هندسة سياستها الخارجية

من الواضح من خلال استعراض تلك التطورات أن القاهرة بدأت في إعادة هندسة سياستها الخارجية الإقليمية بشكل أو بآخر، إذ شهدت خريطة التحالفات في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمسة الماضية تموجات متلاطمة، غيرت الكثير من حسابات الدول ومن ثم توجهاتها ومواقفها إزاء الكثير من الملفات العالقة.

ومن ثم فلا يمكن قراءة التقارب المصري مع تركيا والدوحة ودمشق بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية التي فرضت تموضعات جديدة أجبرت الجميع على إعادة تقييم المواقف مرة أخرى، وعلى رأسها التغيرات التي شهدتها الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض والتخارج المرحلي من الشرق الأوسط فضلًا عن التحديات الناجمة عن تصاعد النفوذ الإيراني والتهديدات الناجمة عن الصراعات الدولية.

ومن الدوافع والمحفزات القوية لإعادة القاهرة النظر في سياستها الخارجية التحديات الاقتصادية الحرجة التي تواجهها كل من مصر وتركيا، فالبلدان يواجهان كارثة اقتصادية من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار بجانب تهديد نظامي الحكم في البلدين، وهو ما دفعهما للعودة إلى الوراء قليلًا وإعادة تقييم الأمور قبل الخروج عن مناطقها الدافئة وتجاوز خطوطها الحمراء، ليعلنا معًا إستراتيجية “تصفير الأزمات”.

فالقاهرة بحاجة ماسة إلى الاستثمارات التركية والقطرية، والأخيرتان كذلك في نفس الحاجة للسوق المصري، وسياسيًا فالأطراف الثلاث بمنأى عن توتير الأجواء مرة أخرى، والاستناد إلى أرضيات مشتركة لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة ولا يمكن لأي دولة مواجهتها بمفردها.

وإن كان التحرك المصري صوب الدوحة وأنقرة ودمشق ارتبط إلى حد كبير خلال السنوات الماضية بالخط السعودي الخليجي (الداعم الأكبر للاقتصاد المصري خلال تلك السنوات)، فالأمر اليوم ربما يكون مختلفًا بعد التصدعات التي شهدها هذا الخط ودفعت الرياض للتغريد خارج السرب نحو تحالفات ثنائية أخرى ووفق توازنات خاصة بها، وهو ما قد يدفع القاهرة للتحرك وفق إستراتيجية برغماتية بحتة بعيدًا عن أي مواءمات أخرى.

الوضع بسياقاته الجديدة يشير إلى خطوات كبيرة خطتها القاهرة نحو الانتهاء من سد معظم ثغور التوتر في علاقاتها الخارجية، أو على الأقل تهدئتها وتجميدها، ولم يتبق إلا ملف سد النهضة الإثيوبي فقط، وهو الملف الذي يتوقع أن يستمر طويلًا في ضوء ما يحمله من تهديدات بشأن الأمن المائي المصري في ظل إصرار أديس أبابا على المضي قدمًا في أهدافها ومصالحها دون أي اعتبارات لمستقبل مئات الملايين من الشعب المصري المهدد بالعطش جراء السياسات الإثيوبية.

وفي المجمل، يمكن القول إن ملامح التغيير في السياسة الخارجية المصرية نابع في المقام الأول من بعد برغماتي بحت، شأنها شأن بقية سياسات الدول الأخرى في العالم، حيث المصالح والمكاسب المحققة من خلال هذا التغيير، الذي لا يمكن قراءته بعيدًا عن هذا الإطار الضيق في ضوء تراكم الملفات الخلافية، وتبقى المرحلة القادمة هي ساحة التقييم الحقيقية لخطوات جديدة في هذا المسار حيث التطبيع الكامل في العلاقات أو الاكتفاء بهذه المرحلة التي تُدخل التوترات البينية ثلاجة التجميد مرحليًا، فيما تبقى الانتكاسة السيناريو الأسوأ على الإطلاق، وهو السيناريو الذي سيتجنب الجميع الولوج في مستنقعه في ظل ترجيح إطالة أمد التحديات الراهنة.