شهدت الساحة الخليجية خلال السنوات القليلة الماضية تموجات سياسية واقتصادية تتأرجح بين الارتفاع والهبوط كان لها دورها المؤثر في إحداث حزمة من التغيرات – والتشققات أحيانًا – على النسق العام لهذا التكتل الإقليمي الذي طالما تميز بالثبات واللحمة الشديدة في مواجهة أي رياح عاتية، وكان للطموح السياسي للأنظمة الحاكمة في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي تأثيره الواضح في تحريك مياه التغيرات التي تجاوزت في كثير من مساراتها خطوط التحالف الحمراء.

ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/شباط 2022 ومعها النزاعات العالمية التي طفت على السطح كالتوتر في جزيرة تايوان والصراعات في جزر الكوريل وكوريا الشمالية وبحر الصين الجنوبي، وما يحدث في آسيا الوسطى، بجانب الحرب الاقتصادية الشعواء بين واشنطن وبكين، لتمثل جرس إنذار للجميع، بأن المرحلة القادمة ستكون مغايرة بشكل كبير لما كان عليه الوضع قبل ذلك.

من هنا ونظرًا للحالة الرخوة التي تعاني منها منطقة الخليج بأسرها، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط وتخليها نسبيًا عن الضمانات الأمنية التي كانت توفرها لحلفائها من الدول النفطية، كان لا بد من مراجعة الحسابات السياسية والاقتصادية، وإعادة النظر في خريطة التحالفات، من أجل تأمين الحاضر والاستعداد لما هو قادم، وهو ما انعكس – بشكل برغماتي بحت – على توجهات دول الخليج، على المستوى الداخلي والخارجي، وعبر مسارات السياسة والاقتصاد والأمن معًا.

نظام متعدد الأقطاب.. سياق مهم

أفرزت التطورات الجيوسياسية الأخيرة تغيرًا ملحوظًا في ملامح النظام الدولي الذي لم يعد أحادي القطبية كما كان في السابق، خاصة بعد دخول الصين وروسيا كلاعبين أساسيين في حلبة المواجهة، وبعيدًا عن نجاحهما أو إخفاقهما في مضمار صراع النفوذ مع الولايات المتحدة ومن خلفها أوروبا، فقد باتا ضلعين أساسيين في منظومة أفرزت نظامًا متعدد الأقطاب.

وانقسم العالم بعد تلك التطورات إلى معسكرين متكافئين إلى حد ما: المعسكر الشرقي بقيادة بكين اقتصاديًا وموسكو سياسيًا وعسكريًا، والمعسكر الغربي بقيادة واشنطن، وبلغة الأرقام ربما يتفوق الفريق الغربي من حيث القوة العسكرية والحضور الدولي، لكن الصعود الكبير لقوى المعسكر الشرقي تؤهله لأن يكون خصمًا عنيدًا من الصعب تجاوزه أو هزيمته بسهولة.

وبالتزامن مع تلك الفوضى السياسية وانهيار فكرة المعسكر الواحد، فرضت التحديات الاقتصادية نفسها كأحد إفرازات المشهد، إذ تعرض الاقتصاد العالمي لهزات عنيفة خلال العامين الماضيين تحديدًا، خاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة الذي مني بزلزال مدو بعد وقف الإمدادات الروسية للغرب، وهي الخطوة التي أشعلت العواصم العربية بالاحتجاجات الشعبية وتكاد تهدد الحكومات بها، الأمر الذي دفع قادة أوروبا والولايات المتحدة للهرولة نحو الخليج للحصول على الدعم اللازم لعبور تلك المرحلة الحرجة، وهي الهرولة التي لم تجن ثمارها في ظل إصرار الرياض وأعضاء منظمة أوبك على المضي قدمًا في خطتهم الإنتاجية دون الاستجابة للضغوط الغربية.

وأمام هذا المشهد بتفاصيله المعقدة، باتت فكرة التخندق إلى أي من المعسكرين دون الآخر مغامرة محفوفة المخاطر، وهو الدرس الذي يبدو أن دول الخليج تعلمته جيدًا، فالارتماء في أحضان الأمريكان لا يوفر الأمان الكامل خاصة بعد تقليص الحضور الأمريكي في المنطقة ومحاولة ابتزاز الدول النفطية بين الحين والآخر، كما أن النكوص والتحول المفاجئ إلى الجانب الشرقي في قطيعة تامة مع الحليف الغربي القديم مغامرة كذلك، ومقامرة لم تكن دول مجلس التعاون على أتم الاستعداد لها في الوقت الحاضر لما يترتب عليها من تداعيات خاصة أن واشنطن تمتلك كثيرًا من أوراق الضغط التي يمكن أن تلعب بها في مواجهة الأنظمة الحاكمة في بلدان الشرق الأوسط.

من هنا وجدت دول الخليج نفسها في منعطف تاريخي حساس، مدفوعة للتكيف مع تلك المعطيات بحسابات التوازن المتشابكة، فلا هي تود الطلاق البائن عن المعسكر الأمريكي وحلفائه، ولا ترغب في زواج كاثوليكي دائم مع بكين وموسكو وفريقهما، الأمر الذي دفعها لإجراء عمليات إعادة تقييم في سياستها الخارجية – والداخلية كذلك – على المستوى السياسي والاقتصادي، لكنها العمليات الصعبة التي تتطلب إستراتيجية غاية في الدقة نظرًا لحساسية المعادلة وصعوبة طرفيها، فضلًا عن المخاطر الناجمة عن فشل الهروب من فخ التخندق ومستنقع الاستقطاب.

المملكة العربية السعودية

تتصدر السعودية قائمة الدول الخليجية الأكثر سيولة في التعاطي مع تلك التطورات الإقليمية والدولية، فقد شهدت المملكة خلال العامين الماضيين تغيرات جذرية في الكثير من المسارات، بل وصل التغيير إلى المرتكزات ذاتها التي كانت بالأمس أمرًا مقدسًا ممنوع الاقتراب منه، فيما يتوقع المزيد من الانقلاب على الثوابت تحت سلطة الطموح الذي لا ينتهي لولي العهد محمد بن سلمان.

المؤشرات

أولًا: السياسة الخارجية.. إستراتيجية تصفير الأزمات

حرصت الرياض على انتهاج إستراتيجية ثنائية جديدة تهدف إلى تخفيف التوتر مع الخصوم وفتح قنوات اتصال مع الأنظمة السياسية التي تعاني العلاقات معها من توترات خلال الفترة الأخيرة، من جانب، وتوسيع دائرة العلاقات مع قوى إقليمية أخرى من جانب آخر.

سوريًا.. خطا الجانب السعودي خطوات كبيرة نحو إنهاء الخصومة مع نظام بشار الأسد الذي كانت المملكة تبادله العداء منذ 2011، بل كانت أبرز الداعمين للتيار الثوري والمعارضة التي تستهدف إسقاط هذا النظام الذي أودى بحياة مئات الآلاف من أبناء شعبه فيما شرد الملايين ما بين نازح ومطارد.

ودون أي مقدمات، ولا دوافع معلنة، ألمحت المملكة على لسان وزير خارجيتها فيصل بن فرحان أن عزلة الأسد تقترب من النهاية، منوهًا أن هناك إجماعًا متزايدًا على أن الوضع الراهن ليس عمليًا على حد قوله، فيما يتوقع مقربون أن الرياض قد تعلن عن تطبيع كامل مع هذا النظام خلال القمة العربية التي من المقرر أن تستضيفها المملكة في مارس/آذار الحاليّ.

ورغم ما يثار بشأن شروط سعودية للتخلي عن مسار القطيعة مع نظام الأسد التي على رأسها فك الارتباط مع طهران، فإن التطورات التي شهدتها العلاقات السعودية الإيرانية قبل أيام، ربما تخفف من حدة تلك الشروط وتذلل العقبات أمام الجانب السعودي لإبرام تلك الخطوة التي تدعمها قوى إقليمية أخرى كالقاهرة والجزائر وبغداد، بجانب موسكو الحليف الأبرز اليوم للأسد.

تركيًا.. الموقف ذاته على الجانب التركي، حيث شهدت العلاقات بين البلدين آفاقًا من التناغم والتنسيق لم تشهدها منذ أكثر من عقدين، وقد تخلى الطرفان عن موقفيهما العدائي إزاء بعضهما البعض، الذي وصل إلى حد التلاسن والسجال الإعلامي والسياسي عقب مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهي الجريمة التي اتهمت أنقرة ولي العهد السعودي بالتورط فيها، وقادت حملة دولية لإدانته، الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على العلاقات الثنائية التي وصلت إلى طريق مسدود.

لكن سرعان ما تغير الوضع بداية من العام الماضي 2022، حين دخلت العلاقات نفقًا جديدًا من التوافق، تمثل في تبادل الزيارات بين البلدين على أعلى المستويات، بجانب إبرام عشرات الاتفاقيات الاقتصادية، ودعم الرياض للأتراك اقتصاديًا في مأزقهم الحاليّ عبر صندوق الثروة السيادي والاستثمارات السعودية الهائلة في الداخل التركي، مع طي صفحات الخلاف بينهما – مؤقتًا – في الملفات المشتركة.

قطريًا.. كانت الأزمة الخليجية القطرية التي اندلعت في يونيو/حزيران 2017 حين قاطعت السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر الدوحة دبلوماسيًا وحاولوا فرض مقاطعة اقتصادية وسياسية عليها، إحدى سمات البيت الخليجي خلال السنوات الخمسة الماضية، ولعبت دورًا كبيرًا في إعادة تشكيله من الداخل لاحقًا.

وبعد أكثر من 4 سنوات من هذا النزاع تراجعت الرياض عن موقفها في ضوء حزمة من التفاهمات مع الجار القطري، أسفرت في النهاية عن طي تلك الصفحة على هامش قمة العلا في يناير/كانون الثاني 2021، حين قادت المملكة جهود إنهاء تلك الأزمة وعودة قطر للحضن الخليجي مرة أخرى، رغم الضغوط التي مورست عليها من بعض الأنظمة العربية والأجنبية، وهو الموقف الذي ربما لم يرق لبقية الحلفاء، لكن رغبة الجانب السعودي في ذلك كانت الأقوى.

عراقيًا.. كانت العلاقات مع العراق ليست في أفضل حالاتها حتى منتصف 2021، فكانت تعاني من توترات خانقة بسبب التغلغل الإيراني في الداخل العراقي وهيمنة ميليشيات طهران على مقدرات الأمور في بلاد الرافدين، الأمر الذي اعتبرته المملكة دافعًا قويًا لاتساع الفجوة مع بغداد.

لكن تبدل الوضع سريعًا مع تشكيل الحكومة العراقية بقيادة مصطفى الكاظمي (تولى رئاسة الوزراء من 7 مايو/أيار 2020 حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022) الذي حرص على فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الرياض، تمثلت في تعزيز التعاون بينهما وتبادل الزيارات الرسمية وغير الرسمية.

وفي 28 أغسطس/آب 2021 شارك وفد سعودي برئاسة وزير الخارجية بن فرحان في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وخلال كلمته في هذا المؤتمر كشف الوزير السعودي عن نية بلاده في تعزيز التعاون مع الشقيق العراقي، استنادًا إلى الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وأضاف في الكلمة “ها نحن هنا اليوم لنؤكد أننا مستمرون في العمل على ما يعزز أمن العراق واستقراره، ويحفظ مؤسساته ومكتسباته ويبرز من ذلك أهمية العلاقات السعودية العراقية في تدعيم ممكنات التنمية والتعاون الإقليمي”.

وكان نتاجًا لعودة تلك العلاقات إحياء دور مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي عزز آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، وتأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار، مساهمة من الرياض في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية بالعراق، إضافة إلى إعادة افتتاح معبر عرعر الحدودي بين المملكة والعراق بمساحة تفوق مليون ونصف متر مربع، بما يكرس لشراكة وثيقة وبناءة، ويشكل في المستقبل عصبًا للتجارة البينية ورافدًا اقتصاديًا، ومنطقة لوجستية ذات أهمية للبلدين الشقيقين، بحسب تصريحات وزير الخارجية السعودي التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

لبنانيًا.. على نفس شاكلة الحالة العراقية جاء المشهد اللبناني كذلك، فبعد توتر دام لسنوات بسبب النفوذ الإيراني وأذرعه في الداخل اللبناني والتصريحات الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن حرب اليمن أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2021 التي اعتبرتها المملكة مسيئة وكان من تداعياتها سحب الرياض سفيرها لدى بيروت ووقف كل الواردات اللبنانية للسعودية ومساعدات ومنح الأخيرة للبنان، ها هي العلاقات تعود تدريجيًا إلى ما كانت عليه من الدفء والتناغم.

وبذلت بيروت محاولات واستمالات عدة لعودة مياه العلاقات مع السعودية لمجاريها، كان آخرها البيان الصادر في منتصف مارس/آذار 2022 عن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي الذي أكد خلاله “التزام حكومته بإعادة العلاقات بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها”، مستعرضًا الإجراءات التي اتخذتها بلاده في هذا المسار مثل “ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها التي تنطلق من لبنان”.

وأمام تلك الاستمالات وما رافقها من وساطة فرنسية على وجه التحديد من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي التقى وولي العهد السعودي في ديسمبر/كانون الأول 2022 وقاد جهود وساطة لإنهاء تلك الأزمة، أبدت الرياض ليونة نسبية في مواقفها المتشددة، وسط تفاؤل بعودة تدريجية للعلاقات خلال الآونة المقبلة في إطار سياسة تصفير المشاكل التي تتبعها المملكة.

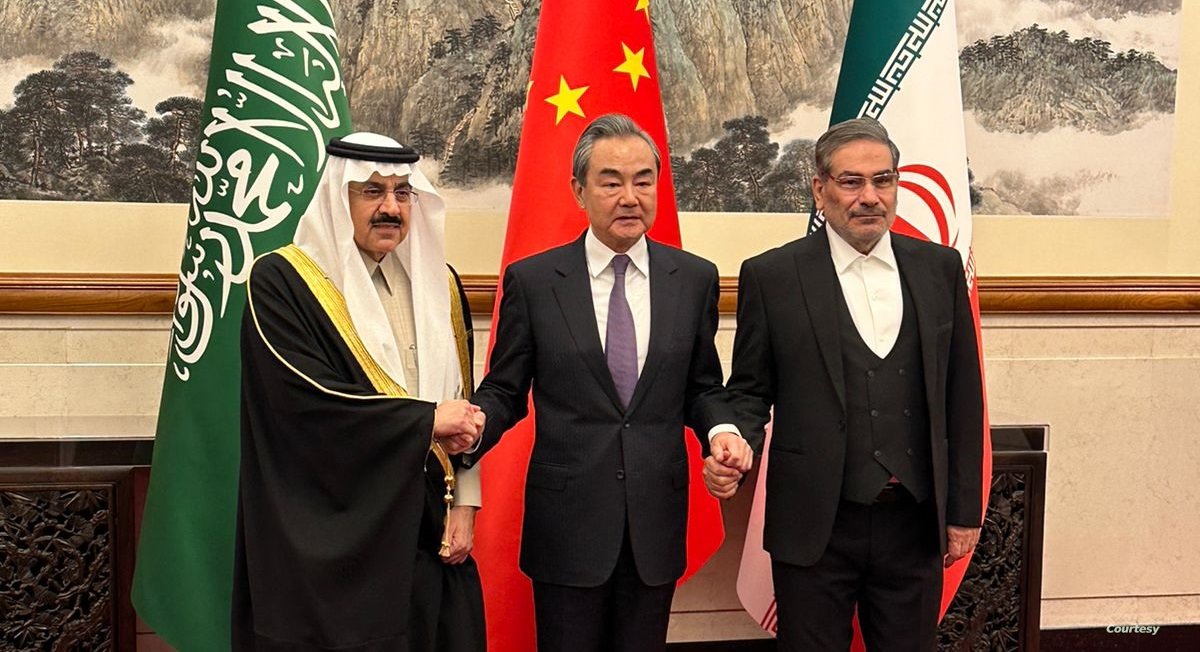

استئناف العلاقات مع طهران

وفي مفاجأة من العيار الثقيل سياسيًا، وقع الجانب السعودي والإيراني – برعاية صينية – اتفاق عودة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد مهلة شهرين لاختبار النوايا وتحسس صدقها بين الطرفين، في تحول بارز في مسار العلاقات السعودية الإيرانية بعد قطيعة استمرت لـ7 سنوات.

التصريحات الصادرة عن مسؤولي البلدين على هامش توقيع الاتفاق في العاصمة الصينية بكين تعكس الرغبة المشتركة في فتح صفحة جديدة في العلاقات وهو ما عبر عنه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، بقوله إن طهران اتفقت مع الرياض على فتح صفحة جديدة، بناءً على مصالح البلدين والأمن الإقليمي، ليرد عليه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بالقول إن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإيران، يأتي انطلاقًا من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار.

محاولة كل طرف تغليب خيار الدبلوماسية على المواجهة في ضوء التحديات الراهنة لا شك أنه سيحدث زلزالًا مدويًا في خريطة التحالفات الإقليمية في الشرق الأوسط، إذ ظل النفوذ الإيراني والتخطيط لتطويقه وتقليم أظافر نظام الملالي في طهران المرتكز الأساسي الذي تقوم عليه العديد من التحالفات في المنطقة، خاصة الإسرائيلية العربية برعاية أمريكية خالصة.

ورغم أن الاتفاق لم يكن نهائيًا، فهناك مهلة شهرين قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية، مع وجود العديد من الملفات المفخخة التي يمكنها نسف الاتفاق من جذوره، فإن الخطوة في حد ذاتها تحولًا نوعيًا في مسار الصراع الإيراني الخليجي، سيكون لها صداها بطبيعة الحال على ملامح السياسة الخارجية السعودية نحو المعسكرين، الشرقي الحليف لإيران والغربي المناوئ لها.

التقارب مع الصين وروسيا

عززت الرياض علاقاتها مع العملاق الصيني بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، ولعل زيارة الرئيس الصيني تشي جين بينج للمملكة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2022 تتويجًا لهذا التقارب، حيث وقع مع ولي العهد السعودي اتفاقية للشراكة الإستراتيجية الشاملة.

الجولة شهدت عقد قمتين، عربية صينية وخليجية صينية، وتعد أكبر مبادرة دبلوماسية على الإطلاق مع العالم العربي حسبما ترى بكين، أما على الجانب السعودي فتتزامن مع سعي الدولة النفطية الأكبر خليجيًا لتوسيع تحالفاتها الدولية بما يتجاوز شراكتها القائمة منذ فترة طويلة مع الغرب بعد فك ارتباط واشنطن التدريجي بالشرق الأوسط.

الأمر ذاته مع موسكو، التي حرصت المملكة على تعزيز أواصر العلاقة معها ورفض الضغوط الغربية بالتخندق ضدها في إطار العقوبات المفروضة من واشنطن وأوروبا على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، كما أن إصرار الرياض على عدم زيادة معدلات الإنتاج داخل أوبك لتعويض الإمدادات الروسية قرأه البعض في سياق عدم استعداء موسكو ومحاولة إحداث حالة من التوازن في العلاقات بين المعسكرين.

وقد أثار التقارب السعودي مع روسيا والصين حفيظة وقلق الغرب بطبيعة الحال الذي بدأ يستشعر خطر التغلغل الصيني تحديدًا في مفاصل الشرق الأوسط الذي كان حتى سنوات معدودة حكرًا على الولايات المتحدة وأجنداتها وحلفائها، وأحد معاقل مصالحها الدولية، وبؤرة الانطلاق نحو تهديد خصومها التقليديين في المعسكر الشرقي.

الإمارات ومصر.. إعادة نظر

في الوقت الذي ترفع فيه الرياض ثوب العلاقات مع البلدان التي تعاني معها من توترات خلال الآونة الأخيرة، تفتح ثقوبًا أخرى في ثياب العلاقات مع الحلفاء الإقليميين التقليديين، كما هو الحال مع مصر والإمارات، حيث تواجه العلاقات معهما خلال الأشهر القليلة الماضية واحدة من أكثر المحطات برودةً وجفاءً خلال العقد الأخير.

فعلى المستوى الإماراتي يتصاعد التوتر بسبب تباين وجهات النظر إزاء العديد من الملفات على رأسها اليمن وليبيا والمصالحة مع قطر، هذا بخلاف التنافس الاقتصادي بين البلدين على الريادة الإقليمية، خاصة بعدما دخلت الرياض على خط المنافسة مع دبي، الأمر الذي اعتبرته الإمارات تهديدًا مباشرًا لثقلها وحضورها الدولي.

وهناك العديد من المؤشرات التي توثق البون الذي يتسع بين الجارتين الخليجيتين لعل أبرزها غياب ولي العهد السعودي عن قمة قادة الشرق الأوسط التي احتضنتها أبو ظبي في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، وشارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والملك حمد بن عيسى ملك البحرين والشيخ تميم بن حمد أمير قطر والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، كذلك غيابه عن قمة العلمين التي استضافتها مصر في 23 أغسطس/آب 2022 وحضرها قادة الإمارات والبحرين والأردن، فيما غاب الرئيس الإماراتي عن القمة العربية الخليجية الصينية التي احتضنتها الرياض في ديسمبر/كانون الأول 2022.

أما على الجانب المصري، فبلغت الأجواء الضبابية مع الرياض ما لم تبلغه منذ سنوات، سجال إعلامي متصاعد بين إعلاميين محسوبين على النظامين هنا وهناك، وانتقادات مباشرة لتوجهات النظام في البلدين، وترصد بين منصات التواصل الاجتماعي يكشف المسكوت عنه في تلك العلاقات التي كانت تشهد قبل سنوات واحدة من أوج قمتها.

ويرجع هذا التوتر المفاجئ إلى حزمة من الملفات، أولها: الاستثمارات السعودية في مصر، فالمملكة ترغب في توسيع نفوذها الاستثماري داخل السوق المصري، عبر مسارين: الاستثمار المباشر والاستحواذ على أصول وممتلكات الدولة، لكن وفق شروط خاصة بها، سواء في حجم التغلغل الرأسي أم قاعدته التوسعية، ما اعتبرته الرياض محاولة لفرض الوصاية عليها.

كذلك ملف تيران وصنافير، حيث يتلكأ الجانب المصري في تسليم الجزيرتين رغم إنهاء كل الإجراءات القانونية والإدارية، وهو ما أثار العديد من التساؤلات لدى الشارع السعودي، وأوغر صدر السلطات الحاكمة في الرياض التي تفسر هذا التلكؤ على أنه محاولة مصرية للضغط عليها لأبعاد أخرى لا علاقة لها بالشق القانوني الذي حسمه السيسي والبرلمان بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في 2018.

ثم تأتي المنح والمساعدات السعودية المقدمة لمصر كأبرز الملفات التي وترت العلاقات بين البلدين، حيث تقاعست الرياض عن تنفيذ تعهداتها السابقة بضخ 15 مليار دولار لمصر (منها 5 مليارات دولار وديعة في البنك المركزي المصري كانت المملكة قد جددتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و10 مليارات دولار استثمارات يفترض أن تضخهم السعودية في السوق المصري من خلال شراء أملاك الدولة وحصص من شركات القطاع الخاص)، ثم جاءت تصريحات وزير المالية السعودي في منتدى دافوس الأخير ليسكب الزيت على النار، حين ربط الدعم الذي تقدمه بلاده بحزمة شروط ومحددات على الدول الممنوحة الالتزام بها، وهو التصريح الذي أثار حفيظة القاهرة.

ثانيًا.. السياسات الاقتصادية.. الانفتاح وأحلام الريادة

بعد أن كان الاقتصاد قائمًا في الأساس على عوائد النفط التي كانت تشكل أكثر من 90% من مداخيل المملكة بدأت السعودية في تبني سياسات اقتصادية جديدة تستهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل أساسي على عوائد النفط، فيما عرفت باسم “رؤية 2030” التي تبناها ولي العهد منذ تنصيبه قبل خمسة أعوام.

وتتخذ تلك السياسة الجديدة مسارين رئيسيين: الأول: الانفتاح الاقتصادي من خلال تسهيل إجراءات دخول المملكة وإزالة العقبات والقيود التي كانت تقف حجر عثرة أمام الوافدين والأجانب، فاستحدثت السلطات تأشيرات سريعة لعدة أيام يستطيع من خلالها الراغب في زيارة المملكة التقديم عليها بسرعة فائقة دون عوائق، كما يمكنه أداء العمرة والقيام بجولات سياحية بين المدن السعودية، وهي السياسة التي تنعش بلا شك الاقتصاد الداخلي وتحدث حالة من السيولة وتنشط الكثير من القطاعات التي تعتمد على الزيارات الخارجية.

أما المسار الثاني فهو التخطيط لأن تكون المملكة قبلة مستثمري العالم خلال السنوات القادمة، وتعزيز النفوذ الإقليمي وتحويل الرياض إلى مركز اقتصادي عالمي، وهو المخطط الذي بدأ منتصف عام 2021 حين اشترطت السلطات السعودية على الشركات متعددة الجنسيات نقل مقارها الإقليمية للرياض تجنبًا لإنهاء التعامل معها، وهو الشرط الذي رضخت له حتى اليوم 80 شركة دشنت مقار لها في حي الملك عبد الله المالي بالعاصمة، من أبرزها: “يونيليفر” البريطانية و”سيمنز” الألمانية، ومؤخرًا شركة “بيبسي” التي نقلت مقرها الرئيسي خلال هذا الشهر، فيما يتوقع نقل شركات أخرى مقارها من دبي إلى الرياض، وهو التوجه الذي يهدد ثقل دبي الإقليمي كمركز تجاري عالمي خلال العقدين الماضيين.

ثالثًا: التحولات الاجتماعية.. تجميل الصورة عبر أدوات القوى الناعمة

شهدت المملكة هرولة موازية على المسار الاجتماعي، حيث وظفت قواها الناعمة بشكل مكثف لفرض معادلة إقليمية جديدة تحاول من خلالها ريادة المنطقة إعلاميًا وفنيًا ورياضيًا، مسخرة لأجل ذلك كل أجهزة الدولة وسلطاتها المختلفة وميزانيات لا سقف لها، فصارت قبلة لفناني العالم العربي وإعلاميه.

وتبنت المملكة تلك الإستراتيجية قبل عدة سنوات، لكنها عززتها بشكل لافت بعد الأزمة التي تعرض لها ولي العهد عقب مقتل خاشقجي، ومنذ ذلك الحين بدأت في تبني إستراتيجية جديدة لتجميل الصورة عبر سياسة “الإبهار” التي قادها رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، الذي حول الرياض وجدة إلى مسرح كبير لاستضافة الأعمال الفنية الشهيرة واستقبال مشاهير الشرق الأوسط على المستوى الفني والإعلامي، على أمل أن تكون العاصمة السعودية قبلة الفن والإعلام وعاصمته الجديدة كما جاء على لسان بعض الفنانيين المصريين والعرب.

الأمر ذاته على المستوى الرياضي، فالرغبة في تسليط الضوء على المملكة عبر وسائل الإعلام العالمية وأن تكون محط أنظار الجميع دفعها لتبني إستراتيجيات جديدة في هذا المجال، فبجانب شراء أندية كروية عالمية في أوروبا، بدأت في الاستعانة بجهود لاعبين مشاهير أمثال البرتغالي كريسيتانو رونالدو الذي تعاقد معه نادي النصر بمبلغ خرافي (200 مليون يورو في العام)، فيما تتناثر أخبار أخرى عن تعاقد الهلال مع الأرجنتيني ليونيل ميسي برقم يتجاوز 600 مليون يورو في العام الواحد، هذا بخلاف الحديث عن توظيف مثل هؤلاء اللاعبين لدعم المملكة حال رغبتها في استضافة المونديال كما حدث مع قطر.

الدوافع والأهداف

تقود المملكة في التغيرات التي شهدتها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حزمة من الدوافع أبرزها:

أولًا: التغيرات الجيوسياسية التي شهدتها الخريطة العالمية التي فرضت حزمة من التحديات التي تستوجب التعاطي معها بسرعة.

ثانيًا: حرب الاستقطاب المشتعلة بين المعسكرين الشرقي والغربي ومخاطر التخندق مع أي طرف على حساب الآخر.

ثالثًا: المنافسة الشديدة مع القوى الإقليمية في تعزيز النفوذ الإقليمي والدولي، والتحديات الاقتصادية التي فرضتها الأزمة الأخيرة.

رابعًا: طموح ولي العهد السعودي الذي يرغب في ريادة المنطقة وتعزيز نفوذ بلاده.

خامسًا: التحركات الفردية من بعض القوى كإيران والتقارب الشديد بين بعض البلدان العربية و”إسرائيل” التي رغم عدم معارضة الرياض لها لكن الهرولة في مسارها قد ينطوي عليه تهديدًا للأمن القومي الخليجي.

سادسًا: الانسحاب الأمريكي من المنطقة وتآكل الضمانات الخليجية.

وذلك لتحقيق عدة أهداف منها:

أولًا: تعزيز النفوذ السعودي في المنطقة تحت قيادة محمد بن سلمان.

ثانيًا: تحقيق التوازن في العلاقات بين الشرق والغرب بما يبقي على العلاقات مع الطرفين دون خسارة أحدهما.

ثالثًا: توجيه رسائل مبطنة للولايات المتحدة بأهمية المملكة كلاعب إقليمي يتطلب التعامل معه بحساسية وعناية واهتمام أكبر مما أبدته إدارة جو بايدن بداية ولايتها.

رابعًا: تنويع مصادر الدخل تجنبًا لأي هزات يتعرض لها سوق النفط العالمي في ظل التموجات السياسية والاضطرابات الأمنية التي يشهدها العالم.

الإمارات العربية المتحدة

تعرضت الإمارات العربية المتحدة في يناير/كانون الثاني 2021 إلى ضربة موجعة في نفوذها وثقلها الإقليمي عقب المصالحة الخليجية مع قطر، وهي الخطوة التي أثرت سلبًا على حضورها السياسي وتأثيرها في العديد من الملفات التي كانت لاعبًا أساسيًا بها كالملف الليبي واليمني، الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على توجهاتها الخارجية منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.

المؤشرات

أولًا: السياسة الخارجية.. “إسرائيل” كلمة السر

ارتأت أبو ظبي أن الحل الأسرع لاستعادة هذا النفوذ المتراجع سيكون عبر بوابة “إسرائيل”، لذا سابقت الزمن لتعزيز هذا التقارب وصولًا إلى اتفاق أبراهام الموقع في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول 2021، حيث قاد أبناء زايد حملة إقليمية لدفع الدول العربية لإبرام هذا الاتفاق والتطبيع مع تل أبيب، ونجحت تلك الحملة في جر البحرين والمغرب والسودان إلى تلك الحظيرة رغم الخلافات القوية بين تلك البلدان ودولة الاحتلال.

وفي غضون أقل من عام أصبحت العلاقات بين الإمارات و”إسرائيل” واحدة من أكثر العلاقات الدولية تناغمًا وتناسقًا على المسارات كافة، وباتت الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، بعضهم من رموز اليمين المتطرف الإسرائيلي، سمة تغلف حميمية تلك العلاقة وتعكس إلى أي مدى وصلت إليها.

حتى على المستوى الاقتصادي، قفز التعاون الثنائي إلى مستويات كبيرة، حيث ارتفعت الصادرات الإسرائيلية السنوية إلى الإمارات من 74 مليون دولار إلى 384 مليون دولار خلال 2020/2021، كما ارتفعت الصادرات الإماراتية من 115 مليون دولار إلى 632 مليون دولار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وتتوقع المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة أبحاث للبيانات والاقتصاد في دبي Algorithm Research، كيتاكي شارما، أن التجارة بين البلدين ستتجاوز 10 مليارات دولار على مدى السنوات الخمسة المقبلة، مضيفة “تم التوقيع على الاتفاقية في عام 2020، وقدمت بالفعل دفعة تجارية هائلة لكل من “إسرائيل” والإمارات”.

وفي السياق ذاته عززت أبو ظبي علاقاتها مع القاهرة التي تعاني من توتر في العلاقات مع الرياض، ورغم الخلاف بين البلدين في بعض الملفات، فإن العلاقات الشخصية بين رئيسي البلدين طغت على كل الخلافات البينية، لتدخل مرحلة من الوئام والتناغم الذي عززه الحضور الأردني والإسرائيلي.

وبشكل برغماتي خففت الإمارات من حدة التوتر في العلاقات مع أنقرة، حيث فتحت صفحة جديدة تستند إلى التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وتنحية الملفات السياسية الخلافية جانبًا، وتمثل هذا التقارب في تبادل الزيارات الرسمية بين زعيمي البلدين وإبرام عشرات الاتفاقيات الثنائية.

وبالتزامن مع ذلك أسرعت الدولة النفطية بالتقارب مع نظام بشار الأسد، حيث الاتصالات المفتوحة التي توجت بزيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق في أعقاب زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوري فجر 5 فبراير/شباط 2023 وأودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص.

كما حرصت أبو ظبي على الالتزام بالمنطقة الدافئة في علاقاتها مع الدوحة – رغم التوتر المكتوم – وسلطنة عمان – رغم الخلافات الحدودية والتراشق بين الحين والآخر – مع السير قدمًا نحو التقارب مع طهران بشكل لافت وإن كان بطيئًا إلى حد ما حفاظًا على العلاقات مع تل أبيب.

ثانيًا.. الاقتصاد.. كابوس تهديد مكانة دبي

دخول الرياض على خط المنافسة مع دبي على الريادة الاقتصادية الإقليمية والتهديد بسحب البساط من تحت أقدام دبي التي حافظت على ثقلها كمركز تجاري عالمي على مدار سنوات عدة، دفع السلطات الإماراتية إلى البحث عن بدائل لتعزيز نفوذها الإقليمي، وكان من أبرزها:

الهيمنة على الموانئ الإقليمية.. تسابق الإمارات الزمن للهيمنة على الموانئ الإقليمية في الشرق الأوسط لتعزيز حضورها والسيطرة على الممرات المائية في تلك المنطقة الجيوسياسية الإستراتيجية، وذلك عبر ساعديها: مجموعة “موانئ دبي العالمية” (DP World)، التي تدير أكثر من 75 محطة بحرية موجودة في أكثر من 40 دولة، متحكمة بـ10% من حركة الحاويات عالميًا، كما يتعامل مع 70 مليون حاوية يتم جلبها من نحو 70 ألف سفينة سنويًا، لتتصدر قائمة مشغلي الموانئ في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

بجانب مجموعة “موانئ أبو ظبي” التي تأسست عام 2006 وتساهم في 13.6% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبو ظبي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات في الإمارات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومترًا مربعًا من المناطق الصناعية ضمن كل من مدينة خليفة الصناعية وزونزكورب اللتين تشكلان معًا أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط، أن تزاحم العمالقة الكبار على الاستثمار في مصر.

وفي 5 مارس/آذار الحاليّ التقى رئيس مجموعة أبو ظبي للموانئ محمد الشامي، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الاستثمارات الإماراتية في قطاع الموانئ المصرية، وذلك بعد نجاح الشركة الإماراتية في الفوز بصفقة مؤخرًا بقيمة 450 مليون دولار لبناء وصيانة أحد الموانئ الجافة في مدينة العاشر من رمضان (شمال شرق القاهرة) ومن قبلها الاستحواذ على 70% من شركة IACC القابضة المصرية في الأول من يوليو/تموز 2022.

ولأجل ضمان الهيمنة الإماراتية على هذا القطاع تبنت الدولة النفطية سياسة وأد أي محاولات تنافسية تهدد عرش الإمارات البحري، فقضت على موانئ قناة السويس المنافس الأبرز لميناء جبل علي، كذلك الأمر في اليمن، إذ تهيمن على 5 موانئ يمنية تجارية ونفطية من أصل ثمانية موانئ، لتضمن اللعب منفردة في هذا المضمار الثري.

الاستحواذ على الأصول.. المسار الثاني لتعزيز النفوذ الإقليمي كان عبر الحضور القوي داخل الأسواق العربية من خلال استثماراتها الخارجية التي اتخذت أشكالًا عدة على رأسها الاستحواذ على أصول بعض البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادية كما هو الحال مع مصر، حيث كان لصندوق أبو ظبي السيادي والشركات المملوكة للحكومة نصيب الأسد من صفقات الاستحواذ على الأصول المصرية التي زادت بأكثر من الضعف خلال العام 2022، حيث بلغ 66 صفقة استحواذ مقارنة بـ30 خلال العام 2021 بحسب نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، لافتة أن الاستثمارات الإماراتية شملت المجالات الأكثر ربحية في السوق المصري، بداية من الخدمات المصرفية والمالية وصولًا إلى المجال الصناعي والطاقة، حيث شملت عمليات الاستحواذ 16 صفقة في القطاع المصرفي و9 في القطاع الصناعي واثنين في قطاع الطاقة.

الدوافع والأهداف

تحركت الإمارات في إحداث هذا التغيير في سياستها الخارجية وإستراتيجياتها الاقتصادية مدفوعة بالتطورات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا وما فرضته من تحديات، فتصاعد النفوذ السعودي على حسابها كان الدافع الأبرز للتقارب مع القاهرة لتعزيز حضورها الإقليمي، وبشكل برغماتي بحت كان التحرك نحو أنقرة رغم الخلافات بينهما.

كما كانت الهرولة نحو التطبيع مع دولة الاحتلال بسبب البحث عن تحالف إقليمي يعزز وجودها، يقينًا أن تل أبيب هي بوابة استعادة هذا النفوذ كونها الحليف الأكبر للغرب بقيادة الولايات المتحدة، فـ”إسرائيل” ليست هدف أبناء زايد من التطبيع لكنها القنطرة والجسر الأقصر نحو الغرب.

التحركات السعودية الأخيرة في تفريغ دبي من الشركات متعددة الجنسيات كان هو الآخر الدافع الأقوى للبحث عن الهيمنة شبه الكاملة على قطاع الموانئ والنقل البحري، بجانب تعميق هذا النفوذ إقليميًا من خلال تعاظم الوجود داخل الأسواق العربية الكبرى عبر استثماراتها المتشعبة.

وأمام تلك التموضعات الجديدة التي غيرت كثيرًا من ملامح الخريطة الإقليمية في الشرق الأوسط، لم تجد أبو ظبي أمامها من سبيل إلا البحث عن موطئ قدم لها يحافظ لها على ريادتها في ظل المنافسة الشرسة من الرياض والدوحة، فكان التغريد بشكل فردي ولو كان معاكسًا للمزاج العام الخليجي والعربي.

دولة قطر

الأزمة التي تعرضت لها قطر عقب الحصار الذي فرض عليها من جيرانها في 2017 شكل مرحلة مفصلية في إستراتيجية الدولة النفطية الصغيرة التي بدأت في إعادة النظر في كثير من التوجهات والسياسات بما يجنبها الوقوع في هذا الفخ مرة أخرى، لذا تبنت خطة شاملة لتعزيز حضورها وتوسعة دائرة علاقاتها وتحالفاتها الإقليمية والدولية بما يدشن حائط صد كبير أمام أي محاولات مستقبلية للإقصاء والعزلة.

المؤشرات

السياسة الخارجية.. إستراتيجية توسعة رقعة العلاقات

منذ اليوم الأول لفرض الحصار الخليجي على القطريين حرصت الدوحة على انتهاج الدبلوماسية كآلية ثابتة لتقليل الخسائر المحتملة من وراء تلك الأزمة، فبدأت في تعزيز العلاقات مع قوى أخرى بعيدة نسبيًا عن إطارها الجغرافي الضيق، فبدأت بتركيا الأكثر قربًا لها في ذلك الوقت، ثم المغرب وبعض الدول الإفريقية، قبل أن تعاود مجددًا طرق أبواب جيرانها الكويتيين والعمانيين، واستطاعت الحفاظ على الحد الأدنى من شبكة العلاقات التي تؤهلها للبقاء في حلبة المنافسة مع محور الحصار.

ونجحت تلك الدبلوماسية في كسر الحصار وإجبار الفريق الرباعي على التراجع عن موقفه، معلنًا طي تلك الصفحة خلال قمة العلا التي استضافتها المملكة في يناير/كانون الثاني 2021، ومن هنا انطلقت الدوحة في توسعة رقعة العلاقات مع الخصوم، فبعد السعودية التي أعادت العلاقات معها سريعًا، سارعت الخطى للتطبيع مع القاهرة وأبو ظبي والمنامة رغم الخلافات الواضحة بينهم، وكون أن المصالحة في حد ذاتها لم ترق لتلك العواصم بسبب عدم التزام قطر بالشروط التي وضعتها الدولتان لإنهاء الأزمة.

وبالتوازي مع فتح نوافد جديدة في شبكة العلاقات القطرية الخارجية، رسخت الدولة النفطية من حضورها الإقليمي والدولي من خلال أدوار الوساطة التي قامت بها في أكثر من ملف، التي وضعتها في مصاف الدول الكبرى ذات التأثير المحوري، كما هو الحال في الملف الأفغاني بين حركة طالبان والولايات المتحدة، كذلك دورها الدبلوماسي الملحوظ في العراق وليبيا ولبنان والملف الإيراني والسوري.

الاقتصاد.. الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز النفوذ

بالتوازي مع الحضور السياسي عبر أدوات الدبلوماسية الناعمة عززت الدوحة من حضورها الإقليمي والدولي عبر الأدوات ذاتها، لكن هذه المرة عن طريق الاقتصاد وتوسيع دائرة استثمارتها في كبريات أسواق المنطقة، فكان السوق التركي والمصري الأبرز في هذا المشهد.

وبدأت الدولة الخليجية بخطى متسارعة في إذابة جليد التوتر في العلاقات مع القاهرة عبر ضخ الاستثمارات في السوق المصري، في ضوء المأزق الذي تعاني منه القاهرة، حيث شهدت الأجواء بين البلدين خلال الشهرين الماضيين زيارات مكوكية من مسؤولي ومستثمري الدولتين لتكثيف التعاون في شتى المجالات، لتنافس الدوحة اليوم أبو ظبي والرياض على الأصول المصرية.

وعلى الجانب التركي، ما كان للدوحة التخلي عن الحليف الأكثر حضورًا ودعمًا لها في أزمتها الخليجية التي امتدت لسنوات، فرغم التقارب مع القاهرة من جانب ومع الرياض وأبو ظبي من جانب آخر، فإن ذلك لم يثنها عن دعم الاقتصاد التركي الذي يعاني من أزمات طاحنة منذ أكثر من عامين عبر حزمة من المشروعات.

كما وسع القطريون حضورهم الاقتصادي في بلدان شمال ووسط وجنوب إفريقيا من خلال المشروعات والاستثمارات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة، هذا بخلاف الأنشطة الدبلوماسية التي تمارسها الدولة إزاء العديد من البلدان الأخرى أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة.

واتساقًا مع إستراتيجية الحضور الدولي، سخرت قطر كل إمكاناتها لتقديم صورة مبهرة عنها كدولة متحضرة قادرة على منافسة الكبار رغم قصر عمرها، وهو ما اتضح جليًا خلال تنظيمها الرائع لمونديال 2022، الذي خرج بصورة أبهرت الجميع، وقدمت لوحة فنية غاية في الجمال، ورسالة واضحة على قدرة الدول العربية على تنظيم مثل تلك المناسبات العالمية.

الدوافع والأهداف

لا شك أن الأزمة الخليجية التي واجهتها الدوحة والضغوط التي تعرضت لها خلال تلك السنوات الأربعة كانت دافعًا قويًا لإعادة النظر في كثير من الأمور، وفرض تقييمات جديدة على سياسة الدولة على المسارات كافة، إذ كان مستقبل الدولة بأكمله على المحك في ظل النيران التي كان ينفخ فيها البعض باحتلالها عسكريًا وفرض التغيير بالقوة، وهي الخطوة التي كانت تروق للبعض في ذلك الوقت من المختلفين مع قطر أيديولوجيًا.

ارتأت الدوحة أن سياسة الصدام والعداء المستمر لن تفضي إلى حلول ولن تحقق أهدافها، كما أن التقوقع داخل الإطار الخليجي الضيق وخنق شبكة العلاقات في تلك الخيوط القليلة المتناثرة مغامرة لها أبعادها السلبية، كما أن الارتهان إلى تحالف واحد فقط وتجاهل الآخرين خطأ إستراتيجي فادح يتطلب إصلاحه في أسرع وقت.

وهكذا تعلمت قطر الدرس جيدًا، فبدأت في طرق أبواب الخصوم قبل الحلفاء عبر دبلوماسيتها التي عززتها بالحضور الاقتصادي والاجتماعي والإعلامي والرياضي، ونجحت في توسيع دائرة علاقاتها من الخليج إلى المحيط، ومن أواسط أوروبا إلى جنوب إفريقيا، كما فرضت نفسها على الساحة الدولية كلاعب مؤثر له ثقله وحضوره.

الكويت – البحرين – عُمان.. التزام المناطق الدافئة

حاولت كل من الكويت وسلطنة عمان والبحرين الالتزام بالمنطقة الدافئة في التوجهات والمسارات، ملتزمة بمرتكزاتها التقليدية المتمسكة بها منذ عقود، وإن كانت المنامة الأكثر تأرجحًا بين المعسكر الإماراتي والسعودي، فتارة تميل كل الميل إلى جانب أبو ظبي، مهرولة معها في خط أبناء زايد السياسي، وأخرى تعود إلى حيث جاءت، محاولة إمساك العصا من المنتصف والالتزام بالتوازن في العلاقات بين البلدين.

أما الكويت فمشغولة بأزماتها الداخلية والصراع بين البرلمان والحكومة، وإن كانت تحاول بين الحين والآخر أن تتشابك مع بعض القضايا الإقليمية، وإن كانت أكثر دول الخليج حرصًا على تماسك وحدة مجلس التعاون وعدم انفراط عقدها، وهو ما تبين من دورها ووساطتها في حل الأزمة الخليجية.

فيما تواصل سلطنة عمان خطها السياسي العام من حيث التزام الحياد والنأي عن الصراعات الإقليمية، وهو التوجه الذي أهلها لأن تكون حلقة الوصل بين كل أطراف الجسد الخليجي نظرًا للمسافات المتساوية التي تقفها من الجميع بما يجنبها الوقوع في فخاخ التخندق والاستقطاب.

ومنذ تولي هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد منصب سلطان البلاد في يناير/كانون الثاني 2020 بدأت مسقط في الانخراط أكبر في قضايا وهموم المنطقة، فكان لها دورها – بجانب الكويت – في الأزمة الخليجية، كذلك تأثيرها الواضح في التقارب السعودي الإيراني الذي أسفر عن إبرام اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإن كانت السلطنة في المجمل تميل إلى البقاء في تلك المنطقة الدافئة بعيدًا عن حلبة الصراع الملتهبة.

في ضوء ما سبق

بات من الواضح أن الخليج نحو إعادة تموضع، سياسي واقتصادي، وتغيرات جذرية في خريطة التكتل الإقليمي الذي ظل لعقود طويلة لحمة واحدة، فرضتها التحديات الراهنة والتطورات التي شهدها العالم مؤخرًا، مصحوبة بطموح سياسي واضح لدى محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في قيادة الإقليم.

وبدت إرهاصات التغير واضحة المعالم على جدار الخليج الصلب، حيث التموجات البارزة في لعبة التحالفات التي تبدلت جزئيًا، فخرجت الإمارات رويدًا رويدًا من تحت عباءة التناغم السعودي، لتغرد بشكل منفرد خارج حدود الخليج الجغرافية، فيما حلت قطر مكانها وإن لم يكن بذات العمق والتأثير والحضور، فليس لها هذا الطموح الذي تنافس به جيرانها، وإن كانت تبحث عن دور مؤثر عبر إستراتيجيتها الدبلوماسية التي أتت أكلها خلال السنوات الأخيرة.

الطموح السياسي والاقتصادي لكل من الرياض وأبو ظبي أسهم بشكل أو بآخر في إحداث شروخات في الجسد الخليجي، وفق ما أشار مدير “برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة” بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، سايمون هندرسون الذي كشف أن العلاقات بين دول الخليج العربي اتسمت بالعداء المتبادل منذ أكثر من ست سنوات، وإن كانت هناك محاولات لاحقة من جل لم الشمل، لكن التنافس الكبير بين السعودية والإمارات قد يكون العائق الأبرز أمام تلك المحاولات ليجد الخليج نفسه أمام منعطف حساس قد يهدد تماسكه إن لم يتدارك الأمر سريعًا، خاصة أنه أصبح قبلة تنافس كبيرة بين الصين والولايات المتحدة، وهذا في حد ذاته سلاح ذو حدين.