اتجهت معظم الكتابات العربية التي تتناول التاريخ العثماني للمنطقة العربية إلى اتجاهَين، الأول يرى أن العهد العثماني بطوله وعرضه كله تخلف وتدهور، ولا يتحدث إلا عن “مظالم الحكم التركي”، بينما يتباكى الاتجاه الثاني على زوال الحكم العثماني، ويبرز محاسن تلك الفترة التاريخية الطويلة، بشكل انتقائي وغير منصف.

لذا يرى المؤرخ عادل منّاع أن إشكالية الاتجاه الأول تكمن في النمطية والتعميم والاستنتاجات المتسرعة، إذ لا يمكن الحكم على 4 قرون كاملة دون التمييز أو التفريق بين فترة وأخرى، أو حتى الانتباه إلى اختلاف معطيات الأزمنة والأمكنة ومراعاة ظروفها وشخوصها، وبحسب منّاع أيضًا فإن الاتجاهَين طغت عليهما الأيديولوجيا والموقف السياسي.

لكن يمكن القول إنه في الفترة الأخيرة ظهر نمط جديد من الكتابة عن العهد العثماني، ابتعد عن التعميم أو التسطيح السائدَين، وتناول الفترة العثمانية الطويلة بنظرة عادلة وموضوعية إلى حد كبير.

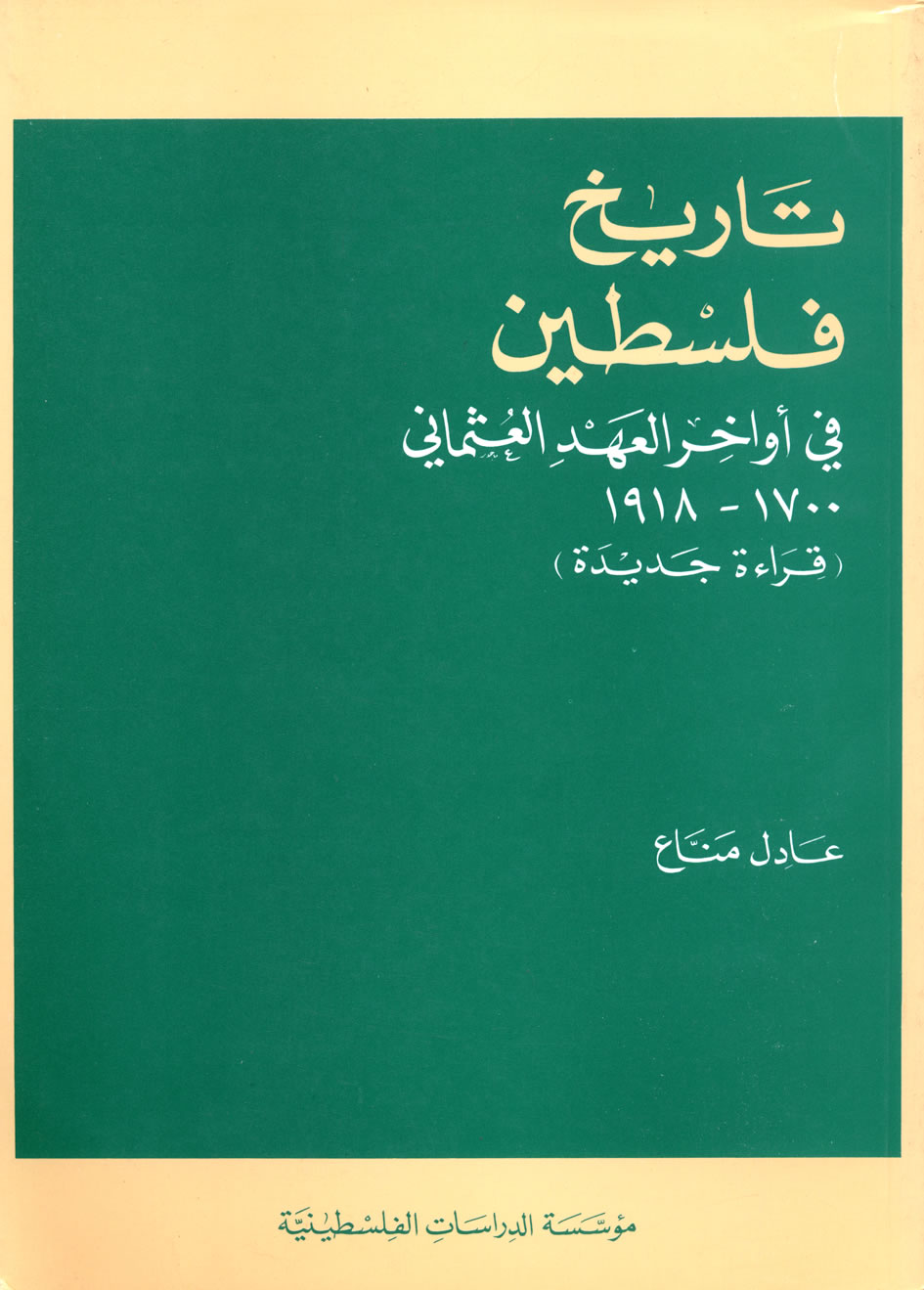

رغم قلة هذه الكتابات، إلا أنها من أنفع وأقيم ما كُتب، ويعتبَر المؤرخ الفلسطيني المتخصص بتاريخ فلسطين في العهد العثماني، الدكتور عادل منّاع، من أبرز الباحثين في هذا الاتجاه، وسنناقش أهم ما جاء بين طيات أحد أهم كتبه: “تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني – قراءة جديدة”، الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

القرن الذهبي: الاحتواء والتفاهم المشترَكان

شهد القرن الـ 15 وبداية القرن الـ 16 مجموعة من التطورات الهامة على الساحة الدولية، أهمها سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين، ثم سقوط غرناطة آخر معقل المسلمين في الأندلس، وبدء موجة من التحرك الأوروبي الذي استهدف المنطقة العربية.

هذا بجانب تنامي نفوذ الدولة الصفوية وتحالفها مع البرتغال، ثم الضعف الذي أصاب الدولة المملوكية في أيامها الأخيرة، وفي هذا الوضع المربك عوّل الكثير من المسلمين على العثمانيين الأقوياء لصدّ الغزو البرتغالي والإسباني.

لبّى العثمانيون نداء المعركة، وسقط المماليك سريعًا أمامهم، وبدأ الحكم الجديد قويًّا ومزدهرًا، حيث نظر أعيان وأهالي فلسطين إلى العثمانيين على أنهم استمرار للدول الإسلامية السابقة في المشرق العربي، وليسوا غرباء أو محتلين، فلم يشعروا بتهديد لهويتهم أو مكانتهم، ولا سيما أن هناك عوامل مشتركة كثيرة بين العثمانيين والعرب.

في المقابل، أدركت الإدارة العثمانية مساوئ النظام المملوكي في فترته الأخيرة، فخفّفت من الضرائب التي فرضها المماليك، وزادت من فرصة المجتمع في المشاركة السياسية والاقتصادية لتوازن بينها وبين سلطة الوالي، إذ اتّبعت الإدارة العثمانية نهجًا لا مركزيًّا في الحكم، كما عملت على تنمية معظم المؤسسات المجتمعية والدينية في مختلف الميادين الحيوية للمجتمع، وفي الحقيقة هذا النهج الإداري العثماني لم يُوجد لدى الشعب الفلسطيني أي نزعة للانفصال.

جدير بالذكر أن العثمانيين لم يغيروا واقع حال القوة المجتمعية، ولم يقوموا بتغييرات جذرية في فلسطين التي أُتبعت إداريًّا لولاية الشام، فقد ظلت فلسطين مقسّمة إلى 5 سناجق أو ألوية (القدس، غزة، نابلس، اللجون، صفد).

أما نمط الحكم كان تشاركيًّا مع السكان المحليين، فعلى رأس كل سنجق أو لواء حاكم محلي يُدعى سنجق بك أو أمير اللواء، كما أن معظم الموظفين الإداريين كانوا من أبناء البلد، وكذلك معظم الوظائف الدينية كانت أيضًا في أيدي السكان المحليين.

انعكس التفاهم والمصالح المشتركة بين العثمانيين والفلسطينيين على شتى نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وشهدت فلسطين أزهى فتراتها التاريخية خلال القرن الأول من الحكم العثماني.

يوضّح منّاع في كتابه “فلسطين في أواخر العهد العثماني”، أن بلاد الشام عامة، وفلسطين خاصة، نعمت بفترة طويلة من الازدهار واستتباب الأمن والاستقرار بعد أن صارت جزءًا من الدولة العثمانية، فلم يعد الفلسطينيون يعانون من تبعات استبدال الحكّام أو هجمات العربان اللذين سادا المنطقة أواخر الحكم المملوكي.

ورغم أن عشائر البدو كانت التحدي الأقوى للسلطة في فلسطين، إلا أن الإدارة المركزية نجحت في الحدّ من تمرد هذه القبائل التي كانت تهاجم باستمرار أنحاء فلسطين، ووظّفتهم مقابل أجر لأداء دور اقتصادي هام، مثل حماية الطرقات والقوافل ونقل المؤن للحجّاج.

ساهم هذه الاستراتيجية في انتعاش التجارة والزراعة وازدهار الاقتصاد المحلي بشكل كبير، وبجانب ذلك توسّعت المدن وارتفع تعداد السكان، وترك العثمانيون بصماتهم الفريدة على البناء والإعمار، إذ شهد القرن العثماني الأول طفرة في الأبنية الدينية والمجتمعية من جوامع وتكايا ومدارس وأسبلة، كإنجازات حضارية وإنسانية واضحة لا تخطئها العين حتى اليوم.

لكن الأهم من ذلك، أن المجتمع نفسه -خصوصًا في القدس- عاش حالة فريدة من التفاهم وعلاقة خالية من التوتر رغم تعدد الطوائف والمذاهب، جراء التسامح العالي الذي رسّخته الإدارة العثمانية في التعامل مع كل الأقليات الدينية، وتوفير كل سبل التعبير لها.

المركز والأطراف

بعكس القرن الـ 16، فإن القرن الـ 17 شهدَ العديد من التغييرات الجذرية في شكل الإدارة والاقتصاد والسياسة للدولة العثمانية، حيث بدأت سيطرة الدولة المركزية تضعف نوعًا ما، وتمرّدَ بعض الولاة، وتوقفت الفتوحات العسكرية، والدولة نفسها تحولت إلى موقف الدفاع، إذ انشغلت بشكل كبير بالحروب مع آل هابسبورغ.

انعكست هذه التحديات على الأوضاع في فلسطين خلال تلك الفترة، فظهر في جبل لبنان أمير طموح يدعى فخر الدين المعني، حاول جاهدًا الانفصال عن الإدارة المركزية والتوسُّع في فلسطين، وبالتالي ظهرت الإدارة المركزية بمظهر ضعيف، حيث في الواقع تحركات فخر الدين سيكون لها أثر كبير في تغيير نظرة الإدارة المركزية -مؤقتًا- لحكم العائلات المحلية.

بعض العائلات الفلسطينية أدّت بالفعل أدوارًا سياسية واقتصادية كبيرة بدعم كامل من الدولة العثمانية، ومع الوقت، تحديدًا في القرن الـ 17، برزت 3 عائلات فلسطينية من الحكام المحليين، وهي آل رضوان وآل طراباي وآل فروخ، لكنَّ تنامي نفوذ هذه العائلات أقلق الإدارة المركزية، بسبب الخشية من تكرار نموذج فخر الدين المعني، لذا تغير الموقف من نفوذ هذه العائلات الثلاثة التي شكّلت حلفًا عسكريًّا مع الإدارة المركزية للقضاء على فخر الدين المعني.

يرى منّاع أن هذا التغيير جاء ضمن سياق إصلاحات الوزراء العظام من آل كوبريللي، إذ ارتكزت سياستهم الرئيسية على زيادة مركزية الحكم، وتقويض نفوذ الحكام المحليين، خصوصًا الذين أظهروا نفوذًا واستقلالًا كبيرَين.

ساهمت زيادة الضرائب وبعض الوسائل السريعة المتّبعة في الجباية في تنامي الاحتقان ونشوب الثورات

نتيجة لذلك، شرعت الإدارة المركزية في القيام بعدد من الإجراءات، منها إنشاء ولاية جديدة، حيث اقتطعت أجزاء من صفد وبيروت لإنشاء ولاية صيدا عام 1660، وعلى المستوى السياسي استطاعت الإدارة المركزية كسر شوكة الزعامات المحلية بالقضاء على حكم آل رضوان وطراباي وفروخ.

أما على المستوى الاقتصادي، فقد كانت هذه العائلات تعتمد في نفوذها الاقتصادي على أموال الضرائب التي تجمعها في مناطقها، بجانب قيادة قوافل الحج، لذا حرمت الإدارة المركزية الزعامات المحلية ممّا كانت تتمتع به من قيادة إمارة الركب الشامي، وهو أحد أهم مصادر دخلهم الرئيسية، فبدلًا من قيادة أمراء فلسطين لقافلة الحج الشامي، أرسلت الإدارة المركزية موظفين من إسطنبول لقيادة قافلة الحج، من أجل إضعاف النفوذ الاقتصادي لهذه العائلات، ما شكل ضربة قاصمة لهذه العائلات.

لكن فقدان الدولة العثمانية لأراضيها في البلقان سيكون له تأثير بالغ على الأوضاع في فلسطين، حيث حاولت الإدارة المركزية تعويض الخسائر التي كانت تدخل خزينة الدولة من خلال تغيير نظام الضرائب بالكامل، وتحول من نظام التيمار أو الإقطاع العسكري إلى نظام الالتزام، فساهمت زيادة الضرائب وبعض “الوسائل السريعة” المتّبعة في الجباية في تنامي الاحتقان ونشوب الثورات، حيث إن معظم حركات التمرد الفلسطينية التي ستحدث خلال بدايات القرن التالي، ستقوم على خلفية الضرائب.

صدام المصالح

على عكس ما أرادت الإدارة العثمانية من تعزيز الحكم المركزي بتقويض حكم ومكانة الأعيان والزعماء الأقوياء، فقد ترك زوال حكم العائلات المحلية فراغًا سياسيًّا وعسكريًّا كبيرًا، ولم تنجح الإدارة المركزية في سدّ هذا الفراغ الذي قوضته.

يشير منّاع إلى أن الحكّام الجدد الذين أرسلتهم الإدارة المركزية لحكم نواحي فلسطين، لم يكونوا على دراية جيدة بالمنطقة، كما أن كثرة تبدلهم وتعيينهم لمدة عام أو عامَين فقط لم تعطهم الفرصة الكافية لمعرفة السكان وقضاياهم، وارتكز جُلّ همّهم على جباية الضرائب.

وما من شكّ أن استنتاج منّاع صحيح، فعدم إعطاء الحكّام الجدد الفترة الكافية في مناصبهم للتعرّف إلى أحوال البلد، والبدء في الإصلاحات اللازمة، أدّى إلى ضعف الجهاز الإداري في فلسطين منذ النصف الثاني من القرن الـ 17، ولذا تدهور الأمن والأحوال الاقتصادية، وبدأ الأهالي في تشكيل ميليشيات مسلحة لحماية أنفسهم من جباة الضرائب ومن قطاع الطرق الذين كانوا يهجمون على القرى.

كما تنامت التحزُّبات والصراعات القَبَلية بين صفوف القيسية واليمنية، وتفاقم العصيان خصوصًا بين العشائر البدوية التي كثّفت هجماتها على الحجاج، بسبب تعيين الإدارة المركزية قادة الانكشارية لحماية القوافل بدلًا منهم.

أخذ الكثيرون ممّن تضررت مصالحهم يغيرون موقفهم ويؤيدون عروض المصالحة والعفو، فتفرّق صف الثوار

في هذا الجو المتفاقم، ستظهر نخبة جديدة من العلماء والأعيان محاولة سدّ هذا الفراغ، لكن هذه المرة كانت الزعامات المحلية على استعداد لمواجهة النهج الجديد للإدارة المركزية، لكن مصالح الطرفَين كانت مختلفة، فالدولة العثمانية تريد الحكم المركزي لوحدة أراضي الدولة خوفًا من الانفصال، كما زادت في فرض الضرائب، واعتمدت على القوة لإعادة سلطتها وهيبتها في المنطقة، بينما الزعامات المحلية تريد ما كانت تتمتع به في السابق، وتصرّ على المشاركة في الحكم وتخفيف الضرائب.

اختلاف المصالح سيجعل التصادم والاحتكاك أمرًا لا مفرّ منه، وبعدما تجاهلت الإدارة المركزية نصائح العلماء والأعيان اختاروا المواجهة، ولو بالقوة، فقامت أول ثورة في العهد العثماني في فلسطين بالقدس في أوائل مايو/ أيار 1703 بقيادة نقيب الأشراف محمد بن مصطفى الوفائي، الذي كان أهم شخصية محلية مثّلت مصالح الأهالي، وقد شجّع الناس على مواجهة السلطة بالقوة، حيث فرض على الجميع حمل السلاح واستعماله دفاعًا عن أنفسهم.

ووفقًا لمنّاع، اندلعت هذه الثورة على خلفية جباية أكبر قدر من الضرائب، واحتجاجًا على سياسة القمع المتّبعة فى جباية الضرائب، ويذكر منّاع أن الثوار سيطروا على بيت المقدس وعيّنوا نقيب الأشراف شيخًا على المدينة ورئيسًا لهم.

استمرت هذه الثورة لمدة سنتَين ونصف، لكن خلال هذه المدة اكتشف الثوار والأهالي أن مصالحهم مرتبطة بشكل وثيق مع الإدارة المركزية، وأنهم لن يستطيعوا الاستغناء عن الدولة التي تدفع رواتبهم ومخصصاتهم السنوية، وتنفق على الأماكن المقدسة وعلى جزء كبير من الأوقاف، إذ كانت شريحة كبيرة من أهالي القدس معتمدين في معيشتهم على ما كانت تخصّصه الدولة من رواتب ومخصصات كل عام، لذا أخذ الكثيرون ممّن تضررت مصالحهم يغيرون موقفهم ويؤيدون عروض المصالحة والعفو، فتفرّق صف الثوار، وانتهت ثورتهم باشتباكات عسكرية بين نقيب الأشراف ومعارضيه، أدّت في النهاية إلى سيطرة العثمانيين على زمام الأمور من جديد.

تصحيح المسار: إعادة ترميم البناء القديم

يمكن القول إن الإدارة المركزية بدأت تتدارك الأخطاء التي وقعت فيها، فحاولت إعادة ترميم ودّ الناس، ومنح الأعطيات وتعيين الكثيرين منهم في الجهاز الإداري وفي صفوف الانكشارية، والأهم زيادة ربط مصالح النخبة الجديدة التي تشكّلت في أوائل القرن الـ 18 بمصالح الإدارة المركزية.

نلاحظ هذا الأمر بوضوح في “حادثة تعيين قنصل فرنسي في القدس عام 1700″، حيث ثار الأهالي والعلماء لموافقة الإدارة العثمانية للقنصل الفرنسي بالإقامة في القدس، واللافت هنا الجرأة التي تمتّع بها العلماء والأعيان، إلى حدّ طرد القنصل الفرنسي من المدينة وتحدي مراسم الدولة بشكل علني وقوي.

لكن ما السبب الذي دفع الأهالي إلى طرد القنصل والاعتراض على وجوده في القدس؟ بحسب الدكتور منّاع، إن تخوُّف المسلمين من محاولات أوروبية لإعادة الوجود الصليبي في الأماكن المقدسة، تعاقب على مرَّ الأجيال، حيث ظلت أحداث الحروب الصليبية ونتائجها حية في ذاكرة سكان فلسطين قرونًا طويلة.

لذا خشيَ الأهالي من استعادة الوجود الصليبي في القدس عبر القنصل الفرنسي، لكن اللافت حقيقةً أن السلطة المركزية نزلت عند رغبة العلماء والأعيان، واستجابت لطرد القنصل الفرنسي، ولم تتشبّث بتعيينه رغم أنه دخل القدس بمرسوم سلطاني.

ظهرت في فلسطين إمارة عربية شبه مستقلة هي إمارة الزيادنة، اشتهر الجيل الثاني من عائلة الزيادنة بقيادة ظاهر العمر

في حقيقة الأمر، أدركت الإدارة المركزية أن من مصلحتها التعاون مع الأعيان والزعامات المحلية مثل السابق، وإشراكهم مثلما يريدون في شؤون الإدارة والحكم تحت مظلة الدولة، ولذا حين اندلعت ثورة القدس التي استمرت لأكثر من سنتَين، كان بإمكان الدولة إنهاء التمرد في أسرع وقت، لكنها لم تفضّل الصدام المباشر، ثم بعد أن انتهت الثورة بأيدي الثوار أنفسهم، شهدت فلسطين نموًّا كبيرًا لدور العائلات الجديدة التي ملأت فراغ العائلات السابقة، وخصوصًا عائلات العلماء الذين حظُوا بعلاقات حميمة مع رجالات الدولة العثمانية، وتمتعوا بقدر كبير من الحكم الذاتي، وكانوا أحد أهم عوامل تأمين الاستقرار في المنطقة، ومن اللافت أن أنشطتهم تخطت المجالات الدينية لتشمل مجالات اقتصادية مختلفة.

وكما حدث في بداية العهد العثماني، تركت الإدارة المركزية العائلات الفلسطينية تعزز من مكانتها ونفوذها، لكن هذه المرة ارتفع شأن النخب المحلية بصورة أكبر من قبل، وصلت حدّ توريث المناصب والزعامة في عدة أجيال متعاقبة، على رأس هذه العائلات آل الحسيني وآل الخالدي، إذ حافظت هذه العائلات على النفوذ، وتصدّرت المشهد منذ القرن الـ 18 حتى نهاية الحكم العثماني، لكنها مع ذلك كانت متفرقة ومتنافسة فيما بينها، بعكس عائلات القرن الـ 17.

العدّ التنازلي

لم تدم فترة الهدوء طوال القرن الـ 18، وفي الواقع عانى سكان فلسطين خلال سبعينيات القرن الـ 18 من الحملات العسكرية التي شنّها المماليك. ومرة أخرى، إن انهماك الدولة العثمانية في الحرب ضد روسيا بداية من العام 1768 حتى معاهدة كوتشك كاينارجا عام 1774، بجانب الثورات في منطقة البلقان، وصراع العثمانيين مع إيران طوال القرن، أثّر على الأوضاع في فلسطين.

بعض العائلات الفلسطينية ستتجاوز بالفعل الخطوط الحمراء أو الدور الذي رسمته الإدارة المركزية، وستتوسّع في المساحة على حساب ضعف الإدارة المركزية، إذ برز النفوذ القوي لبعض الزعامات المحلية مجددًا في النصف الثاني من القرن الـ 18 في أنحاء فلسطين، ووصل طموح بعض هذه العائلات أبعد من هامش الحكم الذاتي وبسط النفوذ حتى خارج الحدود، إذ حاول بعضها تأسيس إمارات وإنشاء قلاع وحصون، والأهم التحالف مع روسيا، العدو اللدود للدولة العثمانية.

على سبيل المثال، ظهرت في فلسطين إمارة عربية شبه مستقلة هي إمارة الزيادنة، اشتهر الجيل الثاني من عائلة الزيادنة بقيادة ظاهر العمر الذي وحّد الجليل واتخذ عكا عاصمة له، ووسّع نفوذه بشكل كبير في فلسطين، مستغلًّا فترة الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا.

كما تحالف مع حاكم مصر علي بك الكبير، الذي أراد هو الآخر الانفصال عن السلطة المركزية وإعادة تأسيس السلطنة المملوكية على مصر والشام، لكن الأخطر هو تحالف الثنائي مع الروس ضد الدولة العثمانية، حيث تمكّن الأسطول الروسي من دخول البحر المتوسط، وقصفَ بيروت عام 1772.

لن تغفر أبدًا السلطة المركزية هذا الأمر، وصمّمت على القضاء على حكم ظاهر العمر، وتولى أقوى حكام المنطقة في ذلك الوقت، أحمد باشا الجزار -بشناقي الأصل من البوسنة-، مهمة القضاء على ظاهر العمر، وتحجيم دور العائلات المحلية.

يضيف الدكتور منّاع أنه رغم ضعف الدولة العثمانية عسكريًّا في تلك الفترة، إلا أنها في الوقت نفسه كانت قادرة على استغلال عوامل الضعف الداخلية لهؤلاء الحكّام المحليين، ويبدو أيضًا أن طموحات هؤلاء الزعماء كانت أكبر من الواقع.

الصدمة والارتباك

كان القرن الـ 19 مليئًا بالأحداث الجسام والدموية أيضًا، لقد واجهت الدولة العثمانية تحديات خارجية وداخلية وأيديولوجية لم يسبق لها مثيل في تاريخها، ففقدَت قدرتها على ضبط شؤون الحكم، وانفلتت زمام الأمور بشكل كبير، فالوضع الداخلي للإدارة المركزية كان في غاية السوء، خصوصًا انشغالها بمعارك الإصلاحات الإدارية والعسكرية التي بدأها السلطان سليم الثالث، ثم تابعها السلطان محمود الثاني في أوساط عشرينيات القرن الـ 19.

أيضًا ثورة اليونان والحرب مع روسيا، ثم احتلال فرنسا للجزائر، ونجاح الحركة الوهابية في مدّ سيطرتها من نجد إلى الحجاز، ولم تكتفِ الأخيرة بهذا الأمر، بل وضعت شروطًا قاسية لقدوم قوافل الحج لم تقبلها الدولة العثمانية؛ كل هذه التحديات كشفت عن ضعف الدولة، الأمر الذي انعكس سلبًا على الوضع في فلسطين.

كان أهم حدثَين أثّرا على فلسطين في هذا القرن، تبعات احتلال نابليون لأجزاء من فلسطين، حيث إن جنوده نهبوا وأحرقوا الكثير من القرى الفلسطينية، ودمّروها تمامًا إثر فشلهم في الاستيلاء على عكا، فضلًا عن المذابح الكبيرة وآلاف الأسرى الذين قتلوهم بعد استسلامهم، الأمر الذي أدّى إلى تفشي الأمراض والطواعين، ثم الحدث الثاني احتلال جيش محمد علي باشا فلسطين.

رغم أهمية الأحداث التي وقعت في القرن الـ 19 بفلسطين، إلا أن حدث احتلال جيش محمد علي لفلسطين كان أهمها وأكثرها دموية، إذ يفوق الخراب والدمار اللذان قام بهما جيش محمد علي في المدن الفلسطينية أضعاف ما قام به الجيش الفرنسي، وهذا الخراب ليس كل شيء، فأهم أثر تركه محمد علي باشا في فلسطين، هو فتح الباب على مصراعَيه أمام النفوذ الأوروبي بكافة أشكاله.

ما تمَّ الترويج له من أن فلسطين منذ القرن الـ 17 حتى أوائل القرن الـ 19، كانت تعيش حالة من الرجعية والجهل والتدهور حتى مجيء الحملتَين الفرنسية والمصرية كلام غير عادل وغير موضوعي

في الواقع، كانت التكلفة التي خلفتها “الحملة المصرية” على فلسطين كبيرة جدًّا، إذ استنزفت وأثقلت كاهل من بقيَ حيًّا من الأهالي، والأمر هنا ليس فقط محاولة محمد علي هدم النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي كان سائدًا من قبل، وفرض المزيد من الضرائب.

دمّر جيشه عددًا كبيرًا من القرى، وأعدم الكثير من الأعيان والعلماء، وقتل الآلاف من الأهالي، بجانب عشرات الآلاف من الجرحى والأسرى المنفيين والمجندين إجباريًّا الذين أبعدهم عن قراهم، بل وصل الحد إلى القبض على الأطفال وإدخالهم في سلك الجندية، فضلًا عن أعمال السخرة التي فرضها جيش محمد علي بالقوة، وبالتالي أنهك المجتمع الفلسطيني تمامًا.

يذكر الدكتور منّاع أن هذه “الظاهرة الدموية” أو السياسية التي قام نظام محمد علي بفرضها في فلسطين، لم يعرف لها الأهالي مثيلًا خلال العهد العثماني، فرغم أن بعض الثورات قامت بالفعل ضد الحكم العثماني بداية من القرن الـ 18، إلا أن العثمانيين كانوا يحاولون إنهاء التمرد بعدم إراقة الكثير من الدماء، ففكرة عدم هدم جسور التواصل مع الناس كانت دائمًا موجودة في عقل الإدارة المركزية، حتى خلال أوقات التمرد، ولذا في وقت احتلال محمد علي لفلسطين، ظلَّ الأهالي يميلون إلى جانب الدولة العثمانية.

ورغم أن الكثيرين يعتبرون الاحتلال الفرنسي لأجزاء من فلسطين ثم فترة حكم محمد علي، هما بداية تشكُّل الوعي القومي في فلسطين والتعرُّف إلى الحداثة، إلا أن منّاع يرى أن هذا الكلام فيه الكثير من المبالغة والمغالطة، لأن الحدثَين لم يُحدثا أية تأثيرات بالغة الأثر في الوعي، بل ويعتقد منّاع أن النصف الثاني من القرن الـ 19 هو استمرار طبيعي للتحولات السياسية والاجتماعية البطيئة والمهمة في تاريخ فلسطين السياسي والاجتماعي في القرن السابق، وبالتالي هذه الأحداث رغم أهميتها لم تُحدث تغييرات جذرية في الوعي الفلسطيني، إذ ظلَّ الوضع استمرارًا وتراكمًا للفترة السابقة التي شهدتها فلسطين.

في واقع الأمر، ما يُروج له من أن فلسطين منذ القرن الـ 17 حتى أوائل القرن الـ 19، كانت تعيش حالة من الرجعية والجهل والتدهور حتى مجيء الحملتَين الفرنسية والمصرية، بل نسب الفضل إليهما في دخول فلسطين العصر الحديث، كلام غير عادل وغير موضوعي، فالبلاد على نطاق واسع كانت تدبّ فيها الحركة والنشاط، ولا أدلَّ على ذلك من مقاومة الأهلي الاحتلال الفرنسي ثم المصري، فهذه القطعية التاريخية التي يحاول البعض افتراضها غير موجودة.

الإنهاك وبداية النهاية: الإصلاح وتشديد مركزية السلطة

يقسم الدكتور منّاع فترة استعادة الحكم العثماني لفلسطين عقب انسحاب جيش محمد علي إلى مرحلتَين، الأولى من عام 1841 حتى نهاية حرب القرم وإعلان خط شريف همايون عام 1858، والثانية من أواخر الخمسينيات حتى نهاية حكم السلطان عبد الحميد.

خلال المرحلة الأولى، حاولت الإدارة العثمانية تشديد مركزية السلطة، مع تطبيق سياسة الإصلاحات على النمط الغربي عبر استحداث مكاتب ومؤسسات إدارية جديدة تتجاوز المؤسسات المحلية التقليدية، بجانب إضعاف القيادات المحلية التقليدية أو دمجها في الهيكل الإداري الجديد، وكالعادة واجهت الإدارة المركزية صعوبة من الزعامات المحلية المتمردة التي اعتادت على هامش الحكم الذاتي.

في السابق، حين حاول العثمانيون تطبيق المركزية، لم تكلَّل خطواتهم بالنجاح، وظلت محدودة جدًّا ونسبية، لكن يشير منّاع إلى أن ممثلي الدول الأوروبية التي وقفت بجانب السلطان في حرب القرم، أصبحوا من أهم العوامل الضاغطة بقوة لتجريد القوى المحلية الفلسطينية من نفوذها، وبالفعل نجحت الإدارة المركزية هذه المرة في فرض مركزيتها على معظم أنحاء فلسطين.

في الواقع، إن التنظيمات العثمانية التي جاءت بالأساس إرضاءً للدول الأوروبية التي ساندت السلطان في حربه ضد محمد علي وروسيا، أدّت إلى تغير كبير في بنية المجتمع وعلاقته بالدولة، وما اختلف هذه المرة عن السابق هو اجتماع التأثيرات الخارجية مع عوامل التحول الداخلية، لذا من المهم ملاحظة أن عملية التحديث التي قامت بها الدولة العثمانية لذاتها، لم تكن بناءً على رؤيتها الذاتية لنفسها، بقدر ما كانت بناءً على ضغط ورؤية الأوروبيين لها.

سيلعب قانون بيع الأراضي للأجانب دورًا هامًّا في بداية انتقال الأراضي بصورة قانونية ومباشرة إلى المستثمرين الأوروبيين وشركات الاستيطان

وبحسب منّاع، أفرزت الإصلاحات العثمانية الجديدة متغيرات جديدة في التركيبة الاجتماعية والبنية الثقافية، واندمجت فلسطين في السوق الرأسمالية العالمية نتيجة النمو الاقتصادي القوي في الإنتاج الزراعي، وبالتالي أصبح ميزان القوى الآن مكوّنًا من 3 أضلاع: الحكم العثماني، والنفوذ الأوروبي، وسكان البلد؛ لكن سكان البلد وأعيانها المنهكين لم تكن لديهم خيارات سوى الاستجابة للتحديات.

لقد اُنتزع جزء كبير من سلطتهم، وبالتالي خسرت هذه النخب التقليدية قدرًا كبيرًا من هامش الحكم الذاتي الذي تمتّعت به لعدة قرون، وكانت النتيجة بحسب منّاع أن أصبحت الفجوة الاجتماعية بين فئات العلماء والأعيان والتجار أضيق ممّا كانت عليه سابقًا، وأُصيب المجتمع الفلسطيني بالضعف والتفكُّك نتيجة زوال مؤسسات اجتماعية، أدّت أدوارًا هامة في حفظ تماسك ونسيج المجتمع.

وبحسب منّاع، استفاد أبناء الأقليات أكثر من غيرهم من الفرص الاقتصادية والثقافية الجديدة التي وفّرتها الإصلاحات العثمانية، وشغلوا مواقع متميزة في الإدارة، لكن الأهم والأخطر هو استمرار زحف النفوذ الأوروبي، أو ما أطلق عليه المؤرخ ألكسندر شولش مصطلح “الحملة الصليبية السلمية”، فالمؤسسات الجديدة التي أقامها الأوروبيون في مدن فلسطين، سيكون لها دورًا في نشر ثقافة التغريب، ومن اللافت للانتباه في ذلك الوقت تدخُّل القناصل الأوروبيين في الشؤون الداخلية للعائلات الفلسطينية، واعتبار أنفسهم شركاء في حكم فلسطين، فبعد سنّ قانون تسجيل الأراضي عام 1858، ثم قانون السماح ببيع الأراضي للأجانب من غير رعايا الدولة العثمانية عام 1867، ازداد النفوذ الغربي في فلسطين.

في الواقع، سيلعب قانون بيع الأراضي للأجانب دورًا هامًّا في بداية انتقال الأراضي بصورة قانونية ومباشرة إلى المستثمرين الأوروبيين وشركات الاستيطان، وبداية تحول الأرض في حدّ ذاتها إلى سلعة لمن يدفع السعر الأعلى.

ويشير منّاع إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي أن اختفاء وضعف دور الزعامات والنخبة المحلية نتيجة الإصلاحات العثمانية، تركا فراغًا شغلته بعض العائلات اللبنانية من التجار والمثقفين، حيث هاجرت هذه العائلات اللبنانية إلى حيفا وطبريا والناصرة وغيرها إلى أنحاء فلسطين، وكوّنوا “طبقة تجار الأراضي”.

هذه الطبقة الثرية اشترت مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، خاصة في مرج ابن عامر وساحل حيفا والحولة، ثم باعت قسمًا كبيرًا من هذه الأراضي إلى الشركات الصهيونية، وأشهرها عائلات سُرسق والتيان وتويني.

أما المرحلة الثانية من القرن الـ 19، فهي من أواخر الخمسينيات حتى نهاية عهد السلطان عبد الحميد، فرغم استمرار التحولات الجذرية التي بدأت في المرحلة الأولى، لم يرغب السلطان في استمرار فتح الباب أمام النفوذ الأجنبي، فقد انزعجت إدارة السلطان من النفوذ الأوروبي، وخافت من ازدياد المصالح الأجنبية في فلسطين، بجانب وجود الاحتلال البريطاني على الحدود الجنوبية لفلسطين.

كانت الإدارة مدركة جيدًا للأخطار التي يحملها المشروع الأوروبي على فلسطين والقدس بشكل خاص، ولذا نلاحظ أنه في العام 1872 اعترفت الإدارة المركزية بالقدس كـ”سنجق مستقل”، وأصبح الحاكم يعيَّن رسميًّا من إسطنبول.

وأيضًا كانت هناك محاولات متكررة من قبل الإدارة المركزية نفسها للالتفاف على “الامتيازات الأجنبية”، من خلال فرض قيود على الحركة، واشتراط الحصول على تصاريح لإنشاء مؤسسات معينة، أو فرض ضرائب إضافية، ولذا تذمّر قناصل الدول الأوروبية في كثير من الأحيان، واعترضوا على ما اعتبروه انتهاكًا لحقوق وامتيازات الأشخاص الذين يحمونهم، وطالبوا بالتعويضات.

لكن مع ذلك، لم يركّز السلطان جهده فقط للحدّ من النفوذ الأجنبي، إذ ركز أيضًا على الاستثمار الكبير في إقامة مشاريع البنى التحتية والإعمار، كشقّ الطرق بين المدن الفلسطينية، وافتتاح المستشفيات والمدارس في المدن والقرى الكبيرة، ونشر التعليم الحديث حتى بين عشائر البدو، إضافة إلى استمرار عملية تسجيل الأرض، واستصلاح وزيادة الرقعة الزراعية.

وبالفعل أدّت سياسة السلطان عبد الحميد إلى قفزات سريعة في الإنتاج، حيث ارتفع مستوى المعيشة وتحسّنت الأوضاع الأمنية والصحية والتعليمية بشكل كبير، لذا يشير منّاع إلى أن عدد سكان فلسطين في أواخر سبعينيات القرن الـ 19 بلغ نحو 470 ألف نسمة، ثم خلال العقود الثلاثة لحكم السلطان عبد الحميد وصلت الزيادة السكانية إلى 650 ألف نسمة.

لذا يؤكد منّاع على أن البلاد بالفعل شهدت تنمية ونهضة من كافة النواحي، ولم تكن تغطّ في سبات عميق من الفقر والإهمال حتى جاء الاحتلال البريطاني والاستيطان الصهيوني ودبّا فيها الحياة، لكن الانقلاب الذي قاده شباب الاتحاد والترقي على السلطان عبد الحميد كان له أثر سلبي، إذ برزت الأبعاد القومية التي حاربها السلطان طوال فترة حكمه الطويلة.

يذكر منّاع أيضًا أن موضوع الانفصال عن الدولة العثمانية لم يكتسب تأييد غالبية الفلسطينيين، فرغم تذمُّرهم من سياسات الاتحاد والترقي، إلا أنهم وقفوا معهم صفًّا واحدًا، وفضّلوا المظلة العثمانية على الوقوع تحت نيران الاحتلال الأوروبي، إذ كانت النخبة الفلسطينية مدركة تمامًا أن بديل الحكم العثماني سيكون أكثر خطرًا من مساوئه الحالية، كما أن الاتحاديين لم يغيروا مواقفهم تجاه الصهاينة، وكل ما شغلهم تشديد مركزية السلطة من أجل الحفاظ على ما تبقى من أراضي الدولة.

لذا رغم الإجراءات العسكرية القاسية وسياسة التتريك وحملات القمع التي اتبعها الحكام الجدد عشية الحرب الأولى، والعرب أيضًا كان لديهم أخطاء، إلا أن غالبية النخبة السياسية الفلسطينية ظلت على تأييدها للعثمانيين، حتى خلال سنوات الحرب، وهذا بعكس الشريف حسين الذي خان العثمانيين وضربهم في الخلف في أصعب وقت كانوا يمرّون به.

على كل حال، قاتل العثمانيون بضراوة للحفاظ على الأراضي الفلسطينية، ودفع الفلسطينيون ثمنًا باهظًا نتيجة الحرب العالمية الأولى، حيث انطوت حقبة تاريخية، وبدأت أكبر محنة في التاريخ الحديث ما زلنا نعيش تبعاتها للآن.