ترجمة وتحرير: نون بوست

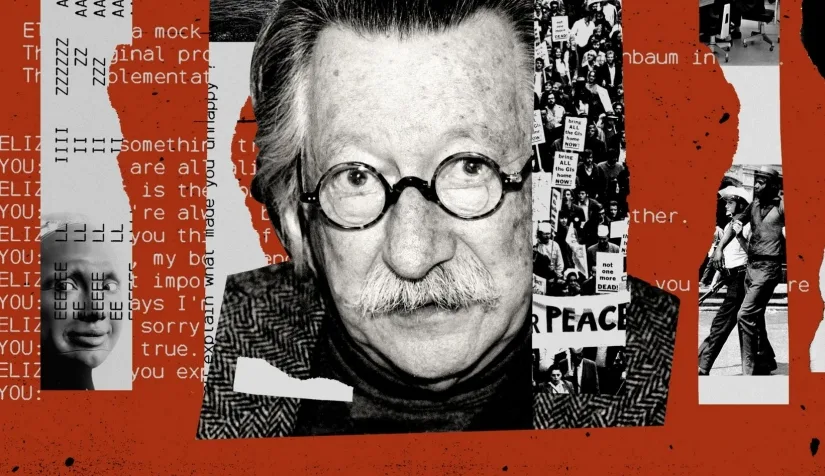

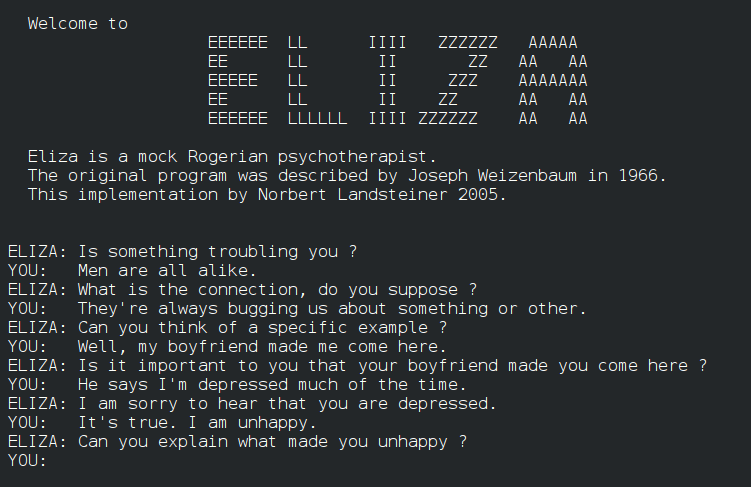

في سنة 1966، أنشأ أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يُدعى جوزيف فايزنباوم أوّل روبوت دردشة، واستخدمه في دور معالج نفسي حيث يكتب المستخدم رسالةً على آلة كاتبة كهربائية متصلة بإطار مركزي وبعد لحظة يجيبه “المعالج النفسي”.

المستخدم: جميع الرجّال متشابهون.

روبوت الدردشة: من أيّ ناحية؟

المستخدم: إنهم دائمًا ما يزعجوننا بشيء أو آخر.

روبوت الدردشة: هل يمكنك التفكير في مثال محدّد

المستخدم: حسنًا، لقد أجبرني صديقي على القدوم إلى هنا.

روبوت دردشة: أجبركِ صديقكِ على القدوم إلى هنا؟

المستخدم: يقول إنني أعاني من الاكتئاب في معظم الأوقات.

روبوت الدردشة: أنا آسف لسماع أنك تعانين من الاكتئاب.

نشر فايزنباوم هذه المحادثة النموذجية في مقال شرح فيه كيفية عمل روبوت الدردشة. كان البرنامج بسيطًا نسبيًا، وكل ما يفعله هو النظر في مُدخلات المستخدم وتطبيق مجموعة من القواعد لتوليد استجابة معقولة. سُمي البرنامج بـ “إليزا” على اسم إليزا دوليتل في مسرحية بيغماليون. تستخدم هذه الفتاة التي تشبّه بزهرة كوكني في مسرحية جورج برنارد شو اللغة لتخلق الوهم: فهي ترفع مستوى خطابها إلى الحد الذي يمكنها من التظاهر بأنها دوقة. وبالمثل، كان البرنامج “إليزا” يتحدث بطريقة تخلق الوهم بأنه يفهم الشخص الجالس أمام الآلة الكاتبة.

كتب فايزنباوم “كان من الصعب للغاية إقناع بعض المشاركين بأن إليزا (بشكلها الحالي) ليست بشريّة”. وفي مقال لاحق نشره في السنة التالية، كان أكثر تحديدًا: طلبت سكرتيرته في أحد الأيام قضاء بعض الوقت مع إليزا. وبعد لحظات قليلة، طلبت من فايزنباوم مغادرة الغرفة. وأشار “أعتقد أن هذه الحكاية خير دليلٍ على نجاح البرنامج في الحفاظ على وهم الفهم”.

لا يعتبر برنامج إليزا غامضًا تمامًا، إذ أحدث ضجّة في ذلك الوقت – أرسلت صحيفة “بوسطن غلوب” مراسلًا ليجرّب الآلة الكاتبة ويدير مقتطفًا من المحادثة – التي لا تزال أحد أشهر التطورات في تاريخ الحوسبة. وفي الآونة الأخيرة، جدّد إطلاق روبوت الدردشة تشات جي بي تي الاهتمام بهذا البرنامج. في السنة الماضية، تطرّقت كل من صحيفة الغارديان ونيويورك تايمز وأتلانتيك وبعض المنافذ الأخرى إلى برنامج إليزا. والسبب الذي يجعل الناس لا يزالون يفكّرون في برنامج يناهز عمره 60 سنة لا علاقة له بجوانبه التقنية التي لم تكن متطورة كثيرًا حتى بمعايير عصرها. بدلاً من ذلك، سلطت إليزا الضوء على آلية عمل العقل البشري التي تؤثر بشدة على طريقة اتصالنا بأجهزة الحاسوب.

في بداية حياته المهنية، لاحظ سيغموند فرويد أن مرضاه يقعون في حبّه باستمرار فخلص إلى أن السبب لم يكن سحره أو وسامته الاستثنائية، وإنما كان شيئا أكثر إثارةً للاهتمام: وهو التحويل أو ما يُعرف بالانتقال. باختصار، يشير التحويل إلى ميلنا إلى إظهار مشاعر كنا نكنّها لشخص من ماضينا إلى شخص في حاضرنا. وبينما يُعتبر التحويل عنصرًا مُهمًا في علم التحليل النفسي، فإنه أيضًا من السمات التي تشوب جميع العلاقات. فعندما نتفاعل مع أشخاص آخرين، نستحضر دائمًا مجموعة من الأشباح إلى ذلك اللقاء. وتعتبر بقايا حياتنا السابقة وقبل كل شيء طفولتنا الشاشة التي نرى من خلالها بعضنا البعض.

يساعد هذا المفهوم في فهم ردود أفعال الناس تجاه برنامج “إليزا”. صادف فايزنباوم النسخة المحوسبة من ظاهرة التحويل، ولاحظ كيف يسقط الناس الفهم والتعاطف والخصائص الإنسانية الأخرى على البرمجيات. ومع أنه لم يستخدم هذا المصطلح أبدًا، إلا أنه كان له تاريخ طويل مع التحليل النفسي الذي أظهر بوضوح كيف فسّر ما يمكن أن يسمى “تأثير إليزا”.

ما يعنيه أن تكون إنسانًا – وكيف يختلف الإنسان عن الحاسوب – سؤال قضى فايزنباوم الكثير من الوقت في التفكير فيه

مع اكتساب أجهزة الحاسوب قدرات أكبر، بات تأثير إليزا أقوى ويبدو ذلك جليًا من خلال الطريقة التي يتعامل بها العديد من الأشخاص مع “تشات جي بي تي”. يعمل روبوت المحادثة بواسطة “نموذج لغة كبير”، وهو نظام رياضي تم تدريبه على التنبؤ بالسلسلة التالية من الأحرف أو الكلمات أو الجمل في تسلسل. وما يميّز “تشات جي بي تي” ليس فقط درجة تعقيد نموذج اللغة الطبيعي الذي يكمن وراءه، وإنما أيضًا مستوى سلاسة المحادثة. وعلى حد تعبير كولين فريزر، عالم البيانات في ميتا، فإن التطبيق “مصمم لخداعك وجعلك تعتقد أنك تتحدث إلى شخص ليس موجودًا فعليًا”.

لكن تأثير إليزا ليس السبب الوحيد لتذكّر فايزنباوم. مثّلت تجربته مع البرنامج بداية رحلة رائعة. وبصفته أستاذًا موقرًا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فقد كان – على حد تعبيره – “رئيس كهنة، إن لم يكن أسقفًا، في كاتدرائية العلوم الحديثة”. لكن بحلول سبعينيات القرن الماضي، ارتدّ جوزيف فايزنباوم بنشر مقالات وكتب تدين النظرة العالمية لزملائه وتحذّر من المخاطر التي يشكّلها عملهم، إذ بات يعتقد أن الذكاء الاصطناعي كان “مؤشرًا لجنون عالمنا”.

اليوم، لم تعد وجهة النظر القائلة إن الذكاء الاصطناعي يمثّل تهديدًا من أفكار أقلية بين صفوف أولئك الذين يعملون في هذا المجال. وتختلف الآراء حول المخاطر التي ينبغي أن نكون أكثر قلقًا بشأنها، لكن العديد من الباحثين البارزين، من تيمنيت غيبرو إلى جيوفري هينتون – وكلاهما من علماء الحاسوب السابقين في غوغل – يشاركون الرأي الأساسي القائل إن التكنولوجيا قد تكون سامة. وتشاؤم فايزنباوم جعل منه شخصية منعزلة بين علماء الحاسوب خلال العقود الثلاثة الأخيرة من حياته، لكن كان يمكن يكون أقلّ وحدة لو عاش في سنة 2023.

أصبحت الكثير من أفكار فايزنباوم ذات أهمية مُلحّة في الوقت الحالي. وربما كانت بدعته الأساسية الاعتقاد أن ثورة الحاسوب، التي لم يعشها فايزنباوم فحسب بل شارك فيها بشكل أساسي، كانت في الواقع ثورةً مضادة. لقد عزّزت هياكل السلطة القمعية بدلاً من قلبها رأسًا على عقب، وأدّت إلى تقييد إنسانيتنا بدلاً من توسيعها مما دفع الناس إلى النظر إلى أنفسهم على أنهم ليسوا أكثر من مجرّد آلات. وكان يعتقد أنه من خلال التنازل عن العديد من القرارات لأجهزة الحاسوب، نكون قد خلقنا عالمًا أكثر تفاوتا وأقل عقلانية، حيث تم تهميش ثراء العقل البشري في الإجراءات الروتينية غير المنطقية للتشفير.

ما أراد فايزنباوم قوله هو أن كل شخص نتاج تاريخ معين. تحمل أفكاره بصمات تاريخه الخاص الذي تشكل من خلال فظائع القرن العشرين ومطالبه الشخصية الشيطانية. وصلت إليه أجهزة الحاسوب بشكل طبيعي. لكن الأصعب حسب فايزنباوم كان الحياة.

ما يعنيه أن تكون إنسانًا – وكيف يختلف الإنسان عن الحاسوب – سؤال قضى فايزنباوم الكثير من الوقت في التفكير فيه. من الواضح أن إنسانيته كانت موضع نقاش منذ البداية. عانت والدته من مخاض صعب، وشعرت ببعض الإحباط نتيجة لذلك. يتذكّر فايزنباوم في وقت لاحق: “عندما قُدّمت إليها أخيرًا، اعتقدت أنني كنت غريب الشكل وبالكاد أبدو إنسانًا. لم تصدق أن هذا كان من المفترض أن يكون طفلها”.

بعيدًا عن والديه وبصفته أكثر ثراءً من زملائه ويهوديًا في ألمانيا النازية لم يشعر فايزنباوم بالراحة في أي مكان

وُلد فايزنباوم في سنة 1923، وهو الابن الأصغر لعائلة يهودية من الطبقة المتوسّطة العليا في برلين. كان والده جيشيل، الذي هاجر إلى ألمانيا من غاليسيا التي امتدت على ما يعرف الآن بجنوب شرق بولندا وغرب أوكرانيا، في سن الثانية عشرة تاجر فراء بارع يتمتع بمكانة مرموقة في المجتمع، ويملك شقة جميلة، وزوجة نمساوية فتيّة. منذ البداية، عامل جيشيل ابنه فايزنباوم بازدراء أثّر على بقية حياته. قال فايزنباوم لاحقًا لمخرجيْ الأفلام الوثائقية بيتر هاس وسيلفيا هولزينجر: “كان والدي مقتنعًا تمامًا بأنني كنت معتوهًا لا قيمة له، وغبيًا تمامًا، وأنني لن أصبح شخصًا ذا قيمة في المجتمع”.

بحلول الوقت الذي وصل فيه إلى سنّ يسمح بتكوين الذكريات، كان النازيون في كل مكان. عاشت عائلته بالقرب من حانة ترتادها الجماعات شبه العسكرية التابعة لهتلر، “كتيبة العاصفة”، وفي بعض الأحيان كان يرى الناس يُجرّون إلى الداخل ليُضربوا في الغرف الخلفية. ذات مرة، بينما كان في الخارج مع مربية الأطفال، اصطفت طوابير من الشيوعيين والنازيين المسلحين وبدأوا في إطلاق النار على بعضهم البعض. فدفعته المربية تحت سيارة متوقفة حتى توقف إطلاق النار.

بعد فترة وجيزة من تولّي هتلر منصب المستشار في سنة 1933، أصدرت الحكومة قانونًا يقيد بشدة عدد اليهود في المدارس العامة. اضطر فايزنباوم إلى الانتقال إلى مدرسة يهودية للذكور. في ذلك المكان، تعرف لأول مرة على يهود أوروبا الشرقية الذين كانون فقراء يرتدون الخرق ويتحدثون اللغة اليديشية. بالنسبة إلى فايزنباوم، كان هؤلاء الأشخاص يبدون كأنّهم من المريخ. مع ذلك، منَحه الوقت الذي أمضاه معهم ما وصفه لاحقًا بأنه “شعور جديد بالرفقة”، فضلاً عن أنه ولّد لديه “الحساسية تجاه الاستبداد”. وقد تعلّق بشدة بأحد زملائه في الفصل على وجه الخصوص. قال لاحقًا: “لو كان قدري مختلفًا، لكنت قد طوّرت حبًا مثليًا لهذا الصبي. قادني الصبي إلى عالمه في حي يهودي يقع حول شارع غرينادير في برلين. كانوا مُعدمين، لكنهم كانوا يدعمون بعضهم البعض بطريقة ما”.

ذات يوم، استدعى فايزنباوم ذلك الصبي إلى شقة عائلته. كان والده، الذي كان في صباه يهوديًا فقيرًا من أوروبا الشرقية، يشعر بالاشمئزاز والغضب منه. كان جيشيل فخورًا جدًا بالمكانة المرموقة التي وصل إليها – حسب ما يتذكر فايزنباوم – وكان محقًا في ذلك نظرًا للمسافات الحرفية والمجازية التي قطعها للهروب من “الشتيل”، إلا أن ابنه أحضر أحد متساكني الشتيل إلى منزله.

بعيدًا عن والديه وبصفته أكثر ثراءً من زملائه ويهوديًا في ألمانيا النازية لم يشعر فايزنباوم بالراحة في أي مكان. قال إن غريزته كانت دائمًا “عض اليد التي تمتد إليه”، لإثارة شخصية الأب، ليكون مثل شوكة في الخاصرة. ومن المفترض أن هذه الغريزة انبثقت من الدرس الذي تعلمه من عداء والده تجاه الصبي الذي يُحبّه وتعصّبه الأعمى، وهو خطر يمكن أن يكون موجودا في أي منزل، بين الناس، وحتى القبيلة.

في سنة 1936، غادرت الأسرة ألمانيا بشكل مفاجئ ربما لأن جيشيل أقام علاقة مع صديقة أحد عناصر كتيبة العاصفة. كانت عمة فايزنباوم تمتلك مخبزًا في ديترويت، فذهبوا إلى هناك. في سن الـ 13، وجد نفسه على بعد أميال عن كل ما عهده. يتذكر قائلاً: “كنت وحيدًا جدًا”. أصبحت المدرسة ملاذًا من الواقع – وتحديداً الجبر، الذي لم يتطلب اللغة الإنجليزية التي لم يكن يتحدثها في البداية. وأضاف لاحقًا: “من بين كل الأشياء التي يمكن للمرء أن يدرسها، بدت الرياضيات أسهل بكثير. كانت مادة الرياضيات مثل اللعبة بالنسبة لي فهي علم مجرّد”.

أثرت الالتزامات السياسية اليسارية المتزايدة لفايزنباوم على حبّه للرياضيات

في فصل الحدادة في مدرسته، تعلم كيفية تشغيل مخرطة. جعلته هذه التجربة يتجرد من عقله ويدخل جسده. وبعد حوالي 70 سنة، نظر إلى حالة الوعي التي حفزتها هذه المهارة الجديدة: أن الذكاء “ليس فقط في الرأس وإنما أيضًا في الذراع، في المعصم، وفي اليد”. وهكذا، في سن مبكرة، تشكّل لديه مفهومان وجّها مسيرته المهنية فيما بعد كممارس وناقد للذكاء الاصطناعي: أحدهما تقدير ملذات الأفكار التجريدية، والآخر التشكيك في أن هذه الملذات كانت بمثابة هروب من الواقع، وإدراك أن الذكاء البشري موجود في الشخص بأكمله وليس في جزء منه فقط.

في سنة 1941، التحق فايزنباوم بالجامعة العامة المحليّة. كانت جامعة واين مكانًا للطبقة العاملة: رخيصة الرسوم ومليئة بالطلاب الذين يشغلون وظائف بدوام كامل. بدأت بذور الوعي الاجتماعي الذي زُرعت لديه في برلين تنمو. أدرك فايزنباوم أوجه تشابه بين اضطهاد السود في ديترويت واضطهاد اليهود تحت حكم هتلر. كان هذا أيضًا وقت النضال الطبقي المتّقد في المدينة – حيث فازت نقابة عمال السيارات المتحدة بأول عقد لها مع شركة فورد في نفس السنة التي دخل فيها فايزنباوم الكلية.

أثرت الالتزامات السياسية اليسارية المتزايدة لفايزنباوم على حبّه للرياضيات. أوضح قائلا “أردت أن أفعل شيئًا للعالم أو للمجتمع. ودراسة الرياضيات البسيطة، كما لو كان العالم بخير، أو حتى غير موجود على الإطلاق – هذا ليس ما أردت”. سرعان ما أتيحت له فرصة أخرى. في سنة 1941، دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية. في السنة التالية، تم تجنيد فايزنباوم. أمضى السنوات الخمس التالية في العمل كخبير أرصاد في سلاح الجو في الجيش، المتمركز في قواعد مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وحسب فايزنباوم، مثّل الجيش “خلاصًا” بالنسبة له. يا له من متعة أن يتحرّر من عائلته ويقاتل هتلر في الوقت ذاته.

أثناء عودته إلى المنزل في إجازة، وقع في حب سلمى غودي، وهي ناشطة يهودية في مجال الحقوق المدنية ومن أوائل الأعضاء الاشتراكيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة. سرعان ما تزوجا، وأنجبا طفلا، وبعد الحرب عاد فايزنباوم إلى ديترويت. هناك، استأنف دراسته في واين بتمويل من الحكومة الفيدرالية بموجب قانون الجنود الأمريكيين.

وفي أواخر الأربعينيات، انفصل الزوجان وتولت غودي حضانة ابنهما. قال فايزنباوم لاحقًا: “كان ذلك مأساويًا للغاية بالنسبة لي. لقد استغرق تجاوز الانفصال وقتًا طويلاً”. كانت حالته النفسية غير مستقرة: أخبرتني ابنته بيم – وقد سميت على اسم صحيفة نيويورك اليومية اليسارية “بي إم” – أنه تم نقله إلى المستشفى بسبب فقدان الشهية خلال فترة دراسته الجامعية. وكان يشعر أن كل ما فعله في حياته كان سيئًا. تمت ترقيته في الجيش إلى رتبة رقيب وتسريحه بشرف؛ ومع ذلك غادر مقتنعا أنه بطريقة ما أعاق المجهود الحربي. وعزا لاحقًا عدم تقديره لذاته إلى أن والده كان يخبره باستمرار أنه لا قيمة له. أوضح قائلا” إذا قيل لك شيء من هذا القبيل بشكل متكرر خلال طفولتك، فقد ينتهي بك الأمر إلى تصديقه”. وفي أعقاب الأزمة التي نتجت عن رحيل سلمى، كان في مواجهة عالمين متتالين وهما التحليل النفسي والحوسبة.

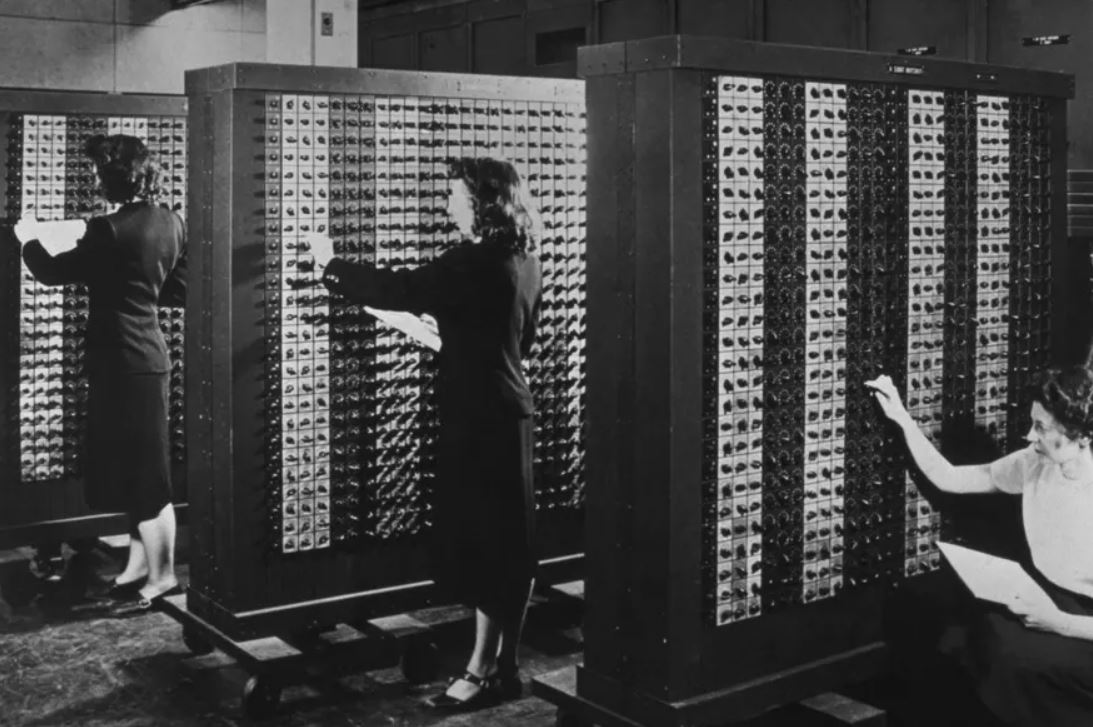

في تلك الأيام، كان الحاسوب، مثل العقل، عبارة عن تصميم داخلي. قال فايزنباوم في فيلم وثائقي سنة 2010: “أنت لم تذهب إلى الحاسوب. بل وَلجت إلى داخله”. لقد قدّمت الحرب الزخم لبناء آلات عملاقة يمكنها ميكنة العمل الشاق للحسابات الرياضية. وقد ساعدت أجهزة الحاسوب في كسر التشفير النازي وإيجاد أفضل الزوايا لتوجيه المدفعية. وأدى دمج المجمّع الصناعي العسكري في فترة ما بعد الحرب في بداية الحرب الباردة إلى جذب مبالغ كبيرة من أموال الحكومة الأمريكية لتطوير التكنولوجيا. وبحلول أواخر الأربعينات من القرن الماضي، كانت أساسيات الحاسوب الحديث موجودة.

لكن لم يكن من السهل الحصول على حاسوب. لذلك قرر أحد أساتذة فايزنباوم إنشاء حاسوبه الخاص. قام بتجميع فريق صغير من الطلاب ودعا فايزنباوم للانضمام إليه. وعند إنشاء الحاسوب، أصبح فايزنباوم سعيدًا وبات لوجوده هدف. ويتذكر قائلا “كنت مفعما بالحياة ومتحمسًا لعملي”. في هذا العمل، واجه بعض قوى التجريد التي تعامل معها لأول مرة في الجبر في المدرسة الإعدادية. ومثل الجبر، يقوم الحاسوب على نمذجة الواقع وبالتالي تبسيطه – ومع ذلك يمكن أن يفعل ذلك بإخلاص بحيث يمكن للمرء بسهولة أن ينسى أنه كان مجرد تَمثّل. أضفى البرنامج أيضًا إحساسًا بالإتقان. قال لاحقًا في الفيلم الوثائقي بعنوان “متمرد في العمل” الصادر سنة 2007، إن “المبرمج يمتلك نوعًا من السلطة على مسرح أكبر لا يقاس بما يتمتع به المخرج المسرحي. أكبر حتى من مسرح شكسبير”.

في هذا الوقت تقريبًا، التقى فايزنباوم بمُدرّسة تدعى روث مانيس. وفي سنة 1952 تزوجا وانتقلا للعيش شقة صغيرة بالقرب من الجامعة. أخبرتني ابنتهما ميريام أنها “كانت بعيدة عنه ثقافيًا”. لم تكن اشتراكية يهودية مثل زوجته الأولى – فقد كانت عائلتها من أقصى الجنوب. وقالت ميريام إن زواجهما مثّل “وصولاً إلى الحياة الطبيعية والاستقرار” من جانبه. كما اندثرت انتماءاته السياسية.

في مطلع الستينات، كان فايزنباوم يعمل مبرمجًا في شركة “جنرال إلكتريك” في وادي السيليكون. وقد رُزق هو وروث بثلاث بنات وكانا على وشك أن ما يُرزقا بالرابعة. وفي شركة “جنرال إلكتريك”، قام بإنشاء جهاز حاسوب للبحرية لإطلاق الصواريخ وجهاز حاسوب لبنك أمريكا لمعالجة الشيكات. وقال لاحقًا: “لم يخطر ببالي أبدًا في ذلك الوقت أنني أشارك في مشروع تكنولوجي سيكون له بعض الآثار الجانبية الاجتماعية التي قد أندم عليها”.

صاغ مكارثي عبارة “الذكاء الاصطناعي” عندما كان يبحث عن عنوان لورشة عمل أكاديمية. كانت هذه العبارة محايدة بما يكفي لتجنّب التداخل مع مجالات البحث الحالية مثل علم التحكم الآلي

في سنة 1963، استدعاه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المرموق. هل كان يرغب في الالتحاق بالكلية كأستاذ مشارك زائر؟ يتذكر فايزنباوم قائلا “كان ذلك بمثابة إتاحة الفرصة لصبي صغير للعمل في مصنع للألعاب يصنع قطارات لعب الأطفال”. كان الحاسوب الذي ساعد فايزنباوم في إنشائه في ديترويت عملاقا، يضاهي حجمه حجم قاعة محاضرات بأكملها ويصدر ما يكفي من الحرارة لإبقاء المكتبة دافئة في الشتاء. تضمن التفاعل معه مجموعة من القواعد شديدة التنظيم: كتابة برنامج يدويًا، وترميزه كنمط من الثقوب على البطاقات المثقبة، ثم تشغيل البطاقات عبر الحاسوب. وكان هذا إجراء تشغيل قياسي في الأيام الأولى للتكنولوجيا، مما جعل البرمجة شاقة ومرهقة.

سعى علماء الحاسوب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى إيجاد بديل. وفي سنة 1963، أطلقت الجامعة مشروع “ماك” بمنحة قدرها 2.2 مليون دولار من البنتاغون – وهو اختصار له العديد من المعاني، بما في ذلك “الإدراك بمساعدة الآلة”. وكانت الخطة تتمثل في إنشاء نظام حاسوب يمكن الوصول إليه ومسؤولا بشكل أكبر عن الاحتياجات الفردية.

من أجل تحقيق هذه الغاية، أتقن علماء الحاسوب تقنية تسمى “مشاركة الوقت” وهي التي مكّنت هذا النوع من الحوسبة التي نأخذها كأمر مسلم به اليوم. وبدلاً من تحميل كومة من البطاقات المثقبة والعودة في اليوم التالي لرؤية النتيجة، يمكن كتابة أمر والحصول على استجابة فورية. علاوة على ذلك، يمكن للعديد من الأشخاص استخدام إطار مركزي واحد في وقت واحد من محطات فردية، مما يجعل الأجهزة تبدو أكثر شخصية.

مع مشاركة الوقت، ظهر نوع جديد من البرامج. وتضّمنت البرامج التي يتم تشغيلها على نظام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تلك الخاصة بإرسال الرسائل من مستخدم إلى آخر (مقدمة للبريد الإلكتروني)، وتحرير النصوص (معالجة النصوص الأولية) والبحث في قاعدة بيانات تحتوي على 15 ألف مقالة دورية (مكتبة جايستور البدائية).

غيّرت مشاركة الوقت طريقة كتابة الأشخاص للبرامج. وقال فايزنباوم لاحقًا إن هذه التكنولوجيا جعلت من الممكن “التفاعل مع الحاسوب من خلال المحادثة” وتجلى ذلك في تطوير برمجيات في شكل حوار بين المبرمج والآلة: يمكنك تجربة القليل من التعليمات البرمجية، ومعرفة النتيجة، ثم التجربة مرة أخرى.

أراد فايزنباوم الذهاب إلى أبعد من ذلك. ماذا لو كنت تستطيع التحدث مع جهاز حاسوب فيما يسمى بلغة طبيعية، مثل اللغة الإنجليزية؟ كان هذا هو السؤال الذي وجّه عملية إنشاء برنامج إليزا، وهو النجاح الذي لمع بفضله اسمه في الجامعة وساعده في الحصول على منصب مرموق في سنة 1967. كما أدخل فايزنباوم في مدار مشروع الذكاء الاصطناعي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي تم إنشاؤه في سنة 1958 من قبل جون مكارثي ومارفن مينسكي.

صاغ مكارثي عبارة “الذكاء الاصطناعي” قبل سنوات قليلة عندما كان يبحث عن عنوان لورشة عمل أكاديمية. كانت هذه العبارة محايدة بما يكفي لتجنّب التداخل مع مجالات البحث الحالية مثل علم التحكم الآلي، وغير مصقولة بما يكفي لجذب مساهمات متعددة التخصصات، وجريئً بقدر يكفي للتعبير عن جانبه الراديكالي (أو غطرسته، إن صح التعبير) حول ما يمكن للآلات فعله. وتم تأكيد هذه الراديكالية في المقترح الأصلي لورشة العمل: “كل جانب من جوانب التعلم أو أي سمة أخرى من سمات الذكاء يمكن من حيث المبدأ وصفها بدقة بحيث يمكن صنع آلة لمحاكاتها”.

كان مينسكي متفائلاً واستفزازيًا. كانت إحدى مناوراته المفضلة هي التصريح بأن الدماغ البشري ليس سوى “آلة من اللحم” يمكن إعادة إنتاج وظائفها أو حتى تجاوزها بواسطة آلات من صنع الإنسان. ولم يكن فايزنباوم معجبا به منذ البداية. لكن لم يكن إيمانه بقدرات التكنولوجيا هو ما أزعج فايزنباوم، فقد رأى هو نفسه أجهزة الحاسوب تتقدم بشكل هائل بحلول منتصف الستينات. وبدلاً من ذلك، تسببت مشكلة فايزنباوم مع مينسكي ومع مجتمع الذكاء الاصطناعي ككل في الخلاف الأساسي حول طبيعة الحالة البشرية.

وفي تكملة لمقاله الأول عن “برنامج إليزا”، جادل فايزنباوم في سنة 1967 بأنه لا يوجد جهاز حاسوب يمكن أن يفهم الإنسان بشكل كامل. ثم ذهب إلى أبعد من ذلك بقوله إنه لا يمكن لأي إنسان أن يفهم تمامًا إنسانًا آخر. وقال إن كل شخص يتكوّن من مجموعة فريدة من التجارب الحياتية التي نحملها معنا، وهذا الميراث يضع قيودًا على قدرتنا على فهم بعضنا البعض. يمكننا استخدام اللغة للتواصل، لكن الكلمات نفسها تستحضر ارتباطات مختلفة لأشخاص مختلفين – وبعض الأشياء لا يمكن التعبير عنها على الإطلاق. كتب فايزنباوم أن “هناك خصوصية مطلقة حول كل واحد منا تمنع تمامًا الاتصال الكامل لأي من أفكارنا بالكون الخارجي”.

كان هذا المنظور مختلفًا تمامًا عن منظور مينسكي أو مكارثي. ومن الواضح أنه يحمل تأثير التحليل النفسي. وهنا برز العقل ليس باعتباره آلةً من اللحم وإنما روحًا – شيء عميق وغريب. إذا كنا غالبًا غير شفافين تجاه بعضنا البعض وحتى تجاه أنفسنا، فما هو الأمل في أن يعرفنا الحاسوب؟

مع ذلك، كما أوضح برنامج إليزا، كان من السهل بشكل مفاجئ خداع الناس ليشعروا أن الحاسوب يفهمهم – ورؤية هذا الحاسوب كأنه إنسان. وحتى في مقاله الأصلي لسنة 1966، كان فايزنباوم قلقًا بشأن عواقب هذه الظاهرة، وحذّر من أنها قد تدفع الناس إلى الاعتقاد أن أجهزة الحاسوب تمتلك صلاحيات “الحكم” التي “تستحق المصداقية”. وكتب “هناك خطر معين يتربص بنا”.

في منتصف الستينات، كان أبعد من أن يكون على استعداد للانطلاق. أشار إلى الخطر، لكنه لم يسهب في الحديث عنه. وبعد كل شيء، لقد كان طفلًا مكتئبًا هرب من الهولوكوست، وشعر دائمًا بأنه دجّال، لكنه وجد المكانة والقيمة وتقدير الذار في المعبد العالي للتكنولوجيا. وقد يكون من الصعب الاعتراف بأن ما تجيده أو ما تستمتع به هو أمر سيء للعالم – بل ويصعب التصرف بناءً على تلك المعرفة. وبالنسبة إلى فايزنباوم، سيستغرق الأمر حربًا لمعرفة ما يجب القيام به بعد ذلك.

في الرابع من شهر آذار/ مارس 1969، نظّم طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا “توقفًا بحثيًا” ليوم واحد للاحتجاج على حرب فيتنام ودور جامعتهم فيها. وتحدّى الناس الثلج والبرد للاحتشاد في قاعة “كريسجي” في قلب الحرم الجامعي من أجل سلسلة من المحادثات واللجان التي كانت قد بدأت في الليلة السابقة. وتحدث نعوم تشومسكي وكذلك السيناتور المناهض للحرب جورج ماكغفرن.

كان النشاط الطلابي ينمو في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لكن هذه كانت أكبر مظاهرة حتى الآن، وحظيت بتغطية واسعة في الصحافة الوطنية. كتب أحد المنظمين الرئيسيين في وقت لاحق: “كان الشعور السائد في سنة 1969 أن العلماء كانوا متواطئين في شرّ عظيم، وكان الهدف من احتجاج الرابع من آذار/ مارس هو كيفية تغيير ذلك”.

أيّد فايزنباوم النشاط وأصبح متأثرًا بشدة بالديناميكية السياسية في ذلك الوقت. وأوضح لاحقًا في مقابلة: “لم يكن الأمر حاسمًا حتى اندماج حركة الحقوق المدنية، والحرب في فيتنام، ودور معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في تطوير الأسلحة. وبمجرد أن بدأت التفكير على هذا المنوال، لم أستطع التوقف”. وفي السنوات الأخيرة من حياته، كان يفكّر في تسيّسه خلال الستينات كعودة إلى الوعي الاجتماعي لأيامه اليسارية في ديترويت وتجاربه في ألمانيا النازية، وقال للكاتبة الألمانية جونا فيندت “لقد بقيت وفيًا لمعتقداتي”. بدأ يفكر في العلماء الألمان الذين قدموا خبراتهم للنظام النازي. وتذكر في سنة 1995 قائلا “كان علي أن أسأل نفسي: هل أريد أن ألعب هذا الدور؟” وكان أمامه خياران: “إمّا تجاهل كل هذا النوع من التفكير” وكبته، أو “النظر إلى الأمر بجدية”.

ولكن النظر إلى الأمر بجدية تطلب فحص العلاقات الوثيقة بين مجاله وآلة الحرب التي كانت تسقط النابالم على الأطفال الفيتناميين. وقد دافع وزير الدفاع، روبرت ماكنمارا، عن فكرة الحاسوب.

بحلول سنة 1969، كان معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يتلقى تمويلا من البنتاغون أكثر من أي جامعة أخرى في البلاد. تابعت مختبراته عددًا من المشاريع المصممة لفيتنام، مثل نظام لتحقيق الاستقرار في طائرات الهليكوبتر من أجل تسهيل قيام مدفع رشاش بمحو الأهداف في الغابة. وقد تم تمويل مشروع “ماك- الذي أنشأ فايزنباوم تحت رعايته برنامج إليزا – منذ إنشائه من قبل البنتاغون.

عندما كان فايزنباوم يصارع هذا التواطؤ وجد أن زملاءه في الغالب غير مهتمين بالأغراض التي قد تُستخدم من أجلها أبحاثهم. وقالوا له إن لم نفعل ذلك سيفعله شخص آخر أو العلماء لا يصنعون السياسة، اتركوا ذلك للسياسيين. وتم تذكير فايزنباوم مرة أخرى بالعلماء في ألمانيا النازية الذين أصروا على أن عملهم لا علاقة له بالسياسة.

بسبب استحواذ الإحساس بالمسؤولية عليه، كرّس فايزنباوم نفسه للحركة المناهضة للحرب. وأخبرتني ابنته إمبي “لقد أصبح متطرفًا لدرجة أنه لم يجر الكثير من أبحاث الحاسوب في تلك المرحلة”. وبدلاً من ذلك، انضم إلى مظاهرات الشوارع والتقى بطلاب مناهضين للحرب. حيثما أمكن، استخدم وضعه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتقويض معارضة الجامعة للنشاط الطلابي. وبعد أن شغل الطلاب مكتب الرئيس في سنة 1970، عمل فايزنباوم في اللجنة التأديبية. ووفقًا لابنته ميريام، فقد أصرّ على التقيّد الصارم بالإجراءات القانونية، مما أدى إلى تأخير الإجراءات لأطول فترة ممكنة حتى يتمكن الطلاب من التخرج بشهاداتهم.

خلال هذه الفترة، بدأت بعض الأسئلة التي لم يتم حلها بشأن برنامج إليزا تزعجه بشكل أكثر حدة. لماذا كان رد فعل الناس بهذه الحماسة والوهم تجاه روبوت الدردشة، خاصة أولئك الخبراء الذين يجب أن يعرفوا بشكل أفضل؟ وقد أشاد بعض الأطباء النفسيين بإليزا كخطوة أولى نحو العلاج النفسي الآلي. وقد احتفى به بعض علماء الحاسوب كحلّ لمشكلة كتابة البرامج التي تفهم اللغة. وأصبح فايزنباوم مقتنعًا بأن هذه الردود كانت “أعراض مشاكل أعمق” مرتبطةٍ بطريقة ما بالحرب في فيتنام. وإذا لم يكن قادرًا على معرفة حقيقتها، فلن يكون قادرًا على الاستمرار في العمل بشكل احترافي.

في سنة 1976، نشر فايزنباوم أعظم كتبه بعنوان “قوة الحاسوب والعقل البشري: من الحكم إلى الحساب”. وكتب الناشط التحرري كارل هيس “لقد أذهلني الكتاب”. لقد كان الكتاب دامغًا. إنه وابل فوضوي من الأفكار الرائعة في كثير من الأحيان حول أجهزة الحاسوب. ولم يعجب الكتاب على زملاء مثل مينسكي ومكارثي فحسب وإنما أيضًا الفيلسوفة السياسية هانا أرندت، والمنظّر النقدي ماكس هوركهايمر، والكاتب المسرحي التجريبي يوجين أيونسكو.

بدأ فايزنباوم العمل على الكتاب بعد أن أكمل منحة في جامعة ستانفورد، في كاليفورنيا، حيث لم يكن يتمتع بأي مسؤوليات، مع مكتب كبير والكثير من المناقشات المحفزة مع النقاد الأدبيين والفلاسفة والأطباء النفسيين. ومع قوة الحاسوب والعقل البشري، لم يكن يتخلى عن علوم الحاسوب بقدر ما كان يحاول كسرها والسماح للتقاليد البديلة بالتدفق.

كان للكتاب حجتان رئيسيتان: أولاً، هناك فرق بين الإنسان والآلة؛ ثانيًا،: هناك مهام معينة لا يجب على أجهزة الحاسوب القيام بها بغض النظر عما إذا كان يمكن تصميم أجهزة الحاسوب قادرة على ذلك. ويقدم العنوان الفرعي للكتاب – من الحكم إلى الحساب – دليلًا على كيفية توافق هاتين الحجتين معًا.

بالنسبة إلى فايزنباوم، يتضمّن الحكم اختيارات تسترشد بالقيم. ويتم الحصول على هذه القيم من خلال مسار تجربتنا الحياتية وهي بالضرورة نوعيّة: ولا يمكن التعبير عنها في رموز. على النقيض من ذلك، يعتبر الحساب كميًا ويستخدم حسابًا تقنيًا للوصول إلى قرار. وأجهزة الحاسوب قادرة فقط على الحساب، وليس الحكم. وهذا لأنها ليست بشرًا، أي ليس لديها تاريخ بشري – لم تلدها أمهات، ولم يكن لديها طفولة، ولا تسكن أجسادًا بشرية أو تملك روحًا بشرية مع وعي بشري – وبالتالي ليس لديها الأساس الذي يتم من خلاله تكوين القيم.

السماح لأجهزة الكمبيوتر باتخاذ المزيد من القرارات يقلل أيضًا من نطاق القرارات المحتملة التي يمكن اتخاذها، ولأنها مقيدة بمنطق حسابي، لذلك تفتقر البرامج إلى المرونة وحرية الحكم البشري

وسيكون ذلك جيدًا إذا قصرنا أجهزة الكمبيوتر على المهام التي تتطلب عمليات حسابية فقط، ولكن بفضل جزء كبير من الحملة الأيديولوجية الناجحة التي شنها من يسمون “المثقفون الاصطناعيون”؛ رأى الناس بشكل متزايد أن البشر وأجهزة الكمبيوتر قابلين للتبادل، ونتيجة لذلك تم منح أجهزة الكمبيوتر سلطة على الأمور التي ليس لديهم اختصاص فيها. (كتب فايزنباوم أن السماح لجهاز الكمبيوتر بأداء وظائف مثل قاضٍ في بيئة قانونية أو طبيب نفسي في بيئة إكلينيكية سيكون “عملا فاحشًا وقذرًا”). إن رؤية البشر وأجهزة الكمبيوتر على أنهما قابليْن للتبادل يعني أيضًا أن البشر قد بدأوا في تصور أنفسهم كأجهزة كمبيوتر، وبالتالي يتصرفون مثلهم؛ لقد مكنوا كلياتهم العقلانية من خلال التخلي عن الحكم من أجل الحساب، وعكسوا الآلة التي رأوا أنفسهم في انعكاسها.

كان لهذا عواقب سياسية مدمرة بشكل خاص؛ إذ يمكن للشخصيات القوية في الحكومة والشركات الاستعانة بمصادر خارجية في اتخاذ القرارات لأنظمة الكمبيوتر كطريقة لإدامة ممارسات معينة مع إعفاء أنفسهم من المسؤولية. أو كما كتب فايزنباوم، أن هذا مثلما أن قائد القاذفة “غير مسؤول عن الأطفال المحروقين لأنه لا يرى قريتهم أبدًا”، فإن البرمجيات توفر للجنرالات والمديرين التنفيذيين درجة مماثلة من المسافة النفسية عن المعاناة التي تسببوا فيها.

إضافة إلى أن السماح لأجهزة الكمبيوتر باتخاذ المزيد من القرارات يقلل أيضًا من نطاق القرارات المحتملة التي يمكن اتخاذها، ولأنها مقيدة بمنطق حسابي، لذلك تفتقر البرامج إلى المرونة وحرية الحكم البشري، وهو ما يفسر دوافع المحافظين ويضعها في الحسبان. وقد كتب فايزنباوم أن الكمبيوتر وصل تاريخيًا “في الوقت المناسب تمامًا”، لكن لماذا في الوقت المناسب؟، يجيب فايزنباوم: “في الوقت المناسب للتخزين – والتخزين بشكل سليم تقريبًا، في الواقع، لترسيخ واستقرار الهياكل الاجتماعية والسياسية التي كان من الممكن أن يتم تجديدها بشكل جذري أو السماح لها بالترنح في ظل المطالب التي كان من المؤكد أنها ستُفرض عليها”.

أصبحت أجهزة الكمبيوتر هي السائدة في الستينيات، ونمت جذورها العميقة داخل المؤسسات الأمريكية تمامًا كما واجهت تلك المؤسسات تحديات خطيرة على جبهات متعددة. إن حركة الحقوق المدنية والحركة المناهضة للحرب واليسار الجديد ليست سوى عدد قليل من القنوات التي تم التعبير من خلالها عن طاقات العصر المناهضة للمؤسسة، واستهدف المحتجون بشكل متكرر تكنولوجيا المعلومات، ليس فقط بسبب دورها في حرب فيتنام ولكن أيضًا بسبب ارتباطها بقوى الرأسمالية المسجونة. في سنة 1970، دمر نشطاء في جامعة ويسكونسن حاسوبًا مركزيًا أثناء احتلال أحد المباني، وفي العام نفسه، كاد المتظاهرون يفجرون قنبلة نابالم واحدة في جامعة نيويورك.

كان الكونجرس يفكر مؤخرًا في طرق لتنظيم “معالجة البيانات الإلكترونية” من قبل الحكومات والشركات من أجل حماية خصوصية الناس والتخفيف من الأضرار المحتملة لعملية صنع القرار باستخدام الكمبيوتر

وكان هذا هو المناخ الذي ظهر فيه كتاب “قوة الكمبيوتر والعقل البشري”؛ حيث أصبحت الحوسبة مسيسة بشكل مكثف. ولا يزال هناك سؤال مفتوح حول المسار الذي يجب أن تسلكها، فعلى أحد الجوانب وقف أولئك الذين “يؤمنون بوجود حدود لما يجب أن تقوم به أجهزة الكمبيوتر” كما كتب فايزنباوم في مقدمة الكتاب. وفي جانب آخر؛ كان أولئك الذين “يعتقدون أن أجهزة الكمبيوتر يمكنها، وينبغي، وسوف تفعل كل شيء”، وهم المثقفون الاصطناعيون.

وصف ماركس عمله “رأس المال” ذات مرة بأنه “أفظع صاروخ تم إلقاؤه حتى الآن على رؤوس البرجوازية”، بينما يبدو أن كتاب “قوة الكمبيوتر والعقل البشري” يضرب المثقفين المصطنعين بقوة مماثلة. وكان مكارثي، المعلم الأصلي للذكاء الاصطناعي، قد كتب في مراجعة رأى: أنه “أخلاقي وغير متماسك”، وعمل من “الشعارات اليسارية الجديدة”. كما اشتكى بنجامين كويبرز من مختبر الذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا – طالب دكتوراه في مدرسة مينسكي – من اتهامات فايزنباوم “القاسية والحادة أحيانًا ضد مجتمع أبحاث الذكاء الاصطناعي”. ولقد ألقى فايزنباوم بنفسه في المعركة؛ حيث كتب ردًا على مراجعة مكارثي نقطة بنقطة، مما أدى إلى رد من سي شانك، عالم الذكاء الاصطناعي في جامعة ييل روجر – والذي رد عليه أيضًا فايزنباوم، ومن الواضح أنه استمتع بالقتال.

في ربيع سنة 1977؛ امتد الجدل إلى الصفحة الأولى من صحيفة نيويورك تايمز؛ حيث كتب الصحفي لي ديمبارت عالم الكمبيوتر في خضم نزاع أساسي حول هذه الأسئلة: “هل يمكن للآلات أن تفكر؟ هل يجب عليهم ذلك؟”، فيما أجرى فايزنباوم مقابلة من مكتبه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بعنوان: “لقد أعلنت بدعة وأنا زنديق”.

تسبب كتاب “قوة الكمبيوتر والعقل البشري” في حدوث مثل هذه الضجة لأن مؤلفه جاء من عالم علوم الكمبيوتر، ولكن كان هناك عامل آخر وهو الحالة المحاصرة للذكاء الاصطناعي نفسه. فبحلول منتصف السبعينيات من القرن الماضي، أدى مزيج من تقليص الميزانية والإحباط المتزايد داخل الدوائر الحكومية بشأن فشل مجال الذكاء الاصطناعي في الارتقاء إلى مستوى الضجيج المثار حوله إلى ظهور أول “شتاء للذكاء الاصطناعي”؛ حيث أصبح الباحثون يكافحون للحصول على التمويل، من المحتمل أن تكون درجة حرارة النقاش المرتفعة لاستجابتهم لفايزنباوم ترجع جزئيًا على الأقل إلى تصور أنه كان يهاجمهم بشراسة.

لم يكن الذكاء الاصطناعي هو المجال الوحيد للحوسبة الذي أعيد تقييمه بشكل نقدي في هذه السنوات؛ إذ كان الكونجرس يفكر مؤخرًا في طرق لتنظيم “معالجة البيانات الإلكترونية” من قبل الحكومات والشركات من أجل حماية خصوصية الناس والتخفيف من الأضرار المحتملة لعملية صنع القرار باستخدام الكمبيوتر. (تم تمرير قانون الخصوصية المخفف في سنة 1974). بين الراديكاليين الذين يهاجمون مراكز الكمبيوتر في الحرم الجامعي ومبنى الكابيتول هيل الذي يبحث عن كثب في تنظيم البيانات، حدث أول “تكلاش techlash” – وهو مصطلح يعني العداء المتزايد تجاه عمالقة التكنولوجيا – ولقد كان توقيتًا جيدًا لفايزنباوم.

منحه كتاب “قوة الكمبيوتر والعقل البشري” سمعة وطنية، وهو ما جعله مسرورًا؛ حيث قالت لي ابنته ميريام: “كان الاعتراف مهمًا جدًا بالنسبة له”، وبصفته “المتشائم في منزل مختبر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” (بحسب صحيفة بوسطن غلوب)، أصبح مصدرًا مفضلًا للصحفيين الذين يكتبون عن الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر، والذي يمكن الاعتماد عليه دائمًا للحصول على اقتباس لا يُنسى.

لكن الشك والقلق الذي كان يعاني منه منذ الطفولة لم يرحل أبدًا، فلقد أخبرتني ميريام: “أتذكره وهو يقول إنه شعر وكأنه محتال. لم يكن يعتقد أنه كان ذكيًا بالقدر الذي كان يعتقده الناس. لم يشعر أبدًا أنه جيد بما فيه الكفاية”. ومع تلاشي الإثارة حول الكتاب، نمت هذه المشاعر بشكل ساحق؛ حيث أخبرتني ابنته بي إم أن فايزنباوم حاول الانتحار في أوائل الثمانينيات؛ حيث تم نقله إلى المستشفى في وقت ما، وقام طبيب نفسي بتشخيصه باضطراب الشخصية النرجسية، وكان للتقلبات الحادة بين العظمة والكآبة أثرها على أحبائه، وقالت ابنته بي إم: “لقد كان شخصًا متضررًا للغاية ولم يكن هناك سوى الكثير الذي يمكنه امتصاصه من الحب والعائلة”.

في سنة 1988، تقاعد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأخبرتني ميريام: “أعتقد أنه انتهى به الأمر إلى الشعور بالغربة”. في أوائل التسعينيات، تركته زوجته الثانية روث، وفي سنة 1996، عاد إلى برلين، المدينة التي فر منها قبل 60 عامًا؛ حيث قات بي إم: “بمجرد عودته إلى ألمانيا، بدا أكثر رضا وانخراطًا في الحياة”، فلقد وجد الحياة أسهل هناك. زمع تلاشي شهرته في الولايات المتحدة، زادت في ألمانيا؛ حيث أصبح متحدثًا شهيرًا، وأكثر من إلقاء المحاضرات وإجراء المقابلات باللغة الألمانية.

كان فايزنباوم في نسخته الأخيرة متشائمًا بشكل متزايد بشأن المستقبل، أكثر بكثير مما كان عليه في السبعينيات، فلقد أرعبه تغير المناخ. ومع ذلك؛ كان يأمل في إمكانية حدوث تغيير جذري، كما قال في مقال نشر في كانون الثاني/ يناير 2008 لـ”زود دويتشه تسايتونج”: “الاعتقاد بأن العلم والتكنولوجيا سينقذان الأرض من آثار الانهيار المناخي هو اعتقاد مضلل. لا شيء سينقذ أطفالنا وأحفادنا من جحيم أرضي؛ إلا إذا نظمنا المقاومة ضد جشع الرأسمالية العالمية”.

بعد شهرين، في 5 أذار/مارس 2008، توفي فايزنباوم بسرطان المعدة، وكان عمره 85 سنة.

بحلول الوقت الذي توفي فيه فايزنباوم، كان للذكاء الاصطناعي سمعة سيئة؛ حيث أصبح المصطلح مرادفًا للفشل. بينما تلاشت أطماع مكارثي، التي صيغت في ذروة القرن الأمريكي، تدريجيًّا في العقود اللاحقة؛ حيث تبين أن الحصول على أجهزة كمبيوتر لأداء المهام المرتبطة بالذكاء، مثل تحويل الكلام إلى نص، أو الترجمة من لغة إلى أخرى، كان أصعب بكثير مما كان متوقعًا.

انتحر أب بلجيكي لطفلين بعد أن أمضى أسابيع في التحدث مع شخصية رمزية للذكاء الاصطناعي تُدعى إليزا التي كانت تشجع الرجل بنشاط على قتل نفسه.

اليوم، يبدو الوضع مختلفًا نوعًا ما؛ حيث أصبح لدينا برنامج يمكنه التعرف على الكلام وترجمة اللغة بشكل جيد. وأصبح لدينا أيضًا برنامج يمكنه التعرف على الوجوه ووصف الأشياء التي تظهر في الصورة، وهو ما يعتبر أساس طفرة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي حدثت منذ وفاة فايزنباوم. وتتمحور أحدث إصداراته حول تطبيقات “الذكاء الاصطناعي التوليدية” مثل شات جي بي تي، والذي يمكنه توليف النصوص والصوت والصور بمزيد من التعقيد.

على المستوى التقني؛ تعتبر مجموعة التقنيات التي نسميها الذكاء الاصطناعي ليست هي نفسها التي كان يفكر فيها فايزنباوم عندما بدأ نقده للمجال قبل نصف قرن؛ حيث يعتمد الذكاء الاصطناعي المعاصر على “الشبكات العصبية”، وهي بنية لمعالجة البيانات مستوحاة بشكل فضفاض من الدماغ البشري، ولقد تراجعت الشبكات العصبية إلى حد كبير عن الموضة في دوائر الذكاء الاصطناعي بحلول الوقت الذي ظهر فيه كتاب “قوة الكمبيوتر والسبب البشري”، ولن تخضع لإحياء خطير إلا بعد عدة سنوات من وفاة فايزنباوم.

لكن فايزنباوم كان دائمًا أقل اهتمامًا بالذكاء الاصطناعي كتقنية منه بالذكاء الاصطناعي كأيديولوجية، أي الاعتقاد بأن الكمبيوتر يمكن ويجب أن يصنع للقيام بكل ما يمكن للإنسان القيام به، فهذه الأيديولوجية حية وبصحة جيدة. وقد يكون أقوى مما كان عليه في زمن فايزنباوم.

لقد تحققت بعض كوابيس فايزنباوم: يستخدم القضاة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ما يسمى بأدوات تقييم المخاطر لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن الكفالة وإصدار الأحكام والإفراج المشروط والمراقبة، في حين يتم وصف روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل روتيني كبديل آلي لرؤية معالج بشري، وقد تكون العواقب بشعة كما توقع. فوفقًا لتقارير صدرت في وقت سابق من هذه السنة، انتحر أب بلجيكي لطفلين بعد أن أمضى أسابيع في التحدث مع شخصية رمزية للذكاء الاصطناعي تُدعى إليزا، حيث أظهرت سجلات الدردشة التي شاركتها أرملته مع صحيفة لا ليبر ومقرها بروكسل أن إليزا كانت تشجع الرجل بنشاط على قتل نفسه.

من ناحية أخرى؛ من المحتمل أن يسعد فايزنباوم أن يعلم أن قدرة الذكاء الاصطناعي على التدمير أصبحت الآن مصدر قلق كبير؛ فهي لا تشغل بال صانعي السياسة فحسب – فالاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على أول لائحة شاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، بينما أطلقت إدارة بايدن عددًا من المبادرات حول الذكاء الاصطناعي “المسؤول” – ولكنها تشمل ممارسي الذكاء الاصطناعي أنفسهم.

على نطاق واسع، هناك مدرستان فكريتان اليوم حول مخاطر الذكاء الاصطناعي. الأولى – متأثرة بفايزنباوم – تركز على المخاطر الموجودة الآن، فعلى سبيل المثال؛ يلفت الخبراء مثل اللغوي إميلي إم بندر الانتباه إلى كيف يمكن لنماذج اللغة الكبيرة من النوع الموجود أسفل شات جي بي تي أن تردد وجهات النظر الرجعية، مثل العنصرية والتمييز على أساس الجنس، لأنهم مدربون على البيانات المستمدة من الإنترنت. ويجب أن تُفهم مثل هذه النماذج على أنها نوع من “الببغاء”، كما كتبت هي ومؤلفوها المشاركون في بحث مؤثر سنة 2021، “يجمعون بشكل عشوائي تسلسلات من الأشكال اللغوية التي لاحظتها في بيانات التدريب الواسعة، وفقًا للمعلومات الاحتمالية حول كيفية الجمع بينهما”.

في حين تفضل المدرسة الفكرية الثانية التفكير بمصطلحات تأملية؛ حيث يعتبر أتباعها أقل اهتمامًا بالأضرار الموجودة بالفعل هنا مقارنة بالأضرار التي قد تنشأ يومًا ما/ ولا سيما “الخطر الوجودي” للذكاء الاصطناعي الذي يصبح “ذكيًا فائق الذكاء” ويمحو الجنس البشري. هنا فإن الاستعارة السائدة ليست ببغاء ولكن سكاينيت، وهو نظام الكمبيوتر للإبادة الجماعية من أفلام تيرمنيتور. ويحظى هذا المنظور بالدعم القوي من العديد من المليارديرات في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك إيلون ماسك، الذين مولوا شبكة من المؤسسات الفكرية والمنح والمنح الدراسية ذات التفكير المتشابه. كما أنها اجتذبت انتقادات من أعضاء المدرسة الأولى، الذين لاحظوا أن مثل هذا التشهير مفيد للصناعة لأنه يصرف الانتباه عن المشاكل الحقيقية الحالية التي تكون منتجاتها مسؤولة عنها؛ حيث تلاحظ ميريديث ويتاكر أنه إذا “عرضت كل شيء في المستقبل البعيد”، فإنك تترك “الوضع الراهن كما هو”.

ربما يوافق فايزنباوم، الذي كان دائمًا منتبهًا للطرق التي يمكن أن تخدم بها التخيلات حول أجهزة الكمبيوتر مصالح قوية، ولكن هناك مع ذلك خيطًا من التفكير بالمخاطر الوجودية الذي يتداخل بعض الشيء مع فكره: فكرة الذكاء الاصطناعي على أنه كائن فضائي؛ حيث يقول الفيلسوف نيك بوستروم: “إن الآلة فائقة الذكاء ستكون غريبة على البشر مثل عمليات التفكير البشري بالنسبة للصراصير”، بينما يشبه الكاتب إليعازر يودكوسكي الذكاء الاصطناعي المتقدم بـ”حضارة غريبة كاملة”.

سيضيف فايزنباوم التحذير التالي: الذكاء الاصطناعي كائنٌ فضائيٌّ بالفعل، حتى بدون أن يكون “فائق الذكاء”. وينتمي البشر وأجهزة الكمبيوتر إلى عوالم منفصلة وغير قابلة للقياس؛ حيث لا توجد طريقة لتضييق المسافة بينهما، كما يأمل حشد الخطر الوجودي القيام بذلك من خلال “محاذاة” الذكاء الاصطناعي، وهي مجموعة من الممارسات “لمواءمة” الذكاء الاصطناعي مع الأهداف والقيم البشرية لمنعه من أن يصبح سكاينت. بالنسبة إلى فايزنباوم، لا يمكننا إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي لأن الذكاء الاصطناعي ليس بشريًا بشكل غير قابل للاختزال. ما يمكنك فعله، مع ذلك، ليس جعل أجهزة الكمبيوتر تفعل (أو تعني) الكثير، فقد كتب في كتابه “قوة الكمبيوتر والعقل البشري” أنه لا ينبغي أبدًا “استبدال نظام كمبيوتر بوظيفة بشرية تنطوي على الاحترام والتفاهم والحب بين الأشخاص”. إن العيش بشكل جيد مع أجهزة الكمبيوتر يعني وضعها في مكانها الصحيح: كمساعدين للحوسبة، لا للحكم مطلقًا.

لم يستبعد فايزنباوم أبدًا إمكانية تطور الذكاء يومًا ما في الكمبيوتر. ولكن إذا حدث ذلك، كما أخبر الكاتب دانيال كريفير في سنة 1991، فإنه “سيكون على الأقل مختلفًا عن ذكاء الإنسان وسيصبح مثل ذكاء الدلفين”. هناك مستقبل محتمل يختبئ هنا ولن يكون غرفة صدى مليئة بببغاوات عنصرية ولا ديستوبيا هوليوود في سكاينت، وهو ما يُعتبر مستقبل نشكل فيه علاقة مع الذكاء الاصطناعي كما نفعل مع الأنواع الأخرى: بشكل محرج، عبر مسافات بعيدة، ولكن مع إمكانية حدوث بعض اللحظات المجزية. قد تصدر الدلافين أحكامًا سيئة ومشاكل رهيبة، لكنهم قد يصنعون أصدقاء مثيرين للاهتمام.

المصدر: الغارديان