الحرية قيمة أكبر وأعظم من أن تُختزل في ثورة أو فكرة، إنها مسألة مُرتبطة بوجود الإنسان، فهي التي تمنح ذلك البدن الضعيف أثرًا ممتدًا وتضفي إلى وجوده وجودًا آخر، إنها القدْر الزائد على كوننا جزءًا من ذلك العالم المادي المُبرمج، فهي التي تخلق في أعماقنا استفهامًا عن الغيب وتذوقًا للجمال وشغفًا بالمجهول، إنها القدْر الزائد على ذلك “الحيوان”، فهي التي تجعل منا ما نحن عليه، وبدونها نكون نوعًا آخر محدود بحدود البدن وأثره منقطع مع موته … حيوان فقط!

والحرية لا ترتبط بالقيد وهي ليست عكسه، فهي ليست خروج الفرد عن قيوده وإنما اختياره لتلك القيود! فحرية الإنسان هي قدرته الذاتية على تحديد اختياراته، وأعني اختياراته لا خياراته، وتلك القدرة هي التي تجعلنا قادرين على التمرد على النظام الصارم للكون من حولنا، وهذا التمرد هو ما يخلق لنا هامشًا لا بأس به لفهم الكون والتعامل معه والاستفادة منه كمسخر لنا إن أدركنا الحكمة، وربما تدميره والعبث به إن لم نعيها.

الله هو من وهبنا تلك الحرية وبصَّرنا بها، وهل غيره – مطلق القدرة والإرادة – قادر على ذلك؟! بل ويُعامل كَوْنَهُ المخلوقَ بمقتضاها حين قال: “إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها”، فعرَض عليهم الأمانة ليُخيّرهم – وهو القادر على إجبارهم – ثم منحهم القدرة (الحرة) على الاختيار – و جاءت هنا بالرفض – ثم جاء الإنسان ليحمل الأمانة – التكليف – ويختارها بمطلق حريته، فالحرية معنى أصيل في خلق الله وتكليفه لنا، والإنسان بحريته وإرادته اختار أن يُقيد نفسه؛ وعليها يُحاسب ويُجازَى.

أما الإجبار والقهر، فيخضع له الإنسان جزئيًا كونه أحد مكونات ذلك العالم المادي، ويخضع له الكون بالكلية! نعلم أن الإيمان يتطلب منا الاستسلام الداخلي القلبي المطلق لله، و هو ما لا يحدث بالإجبار، فالقلب هو محل الإيمان، وذلك ما لا سيطرة للبشر عليه، فيبقى القلب حرًا حتى والجسم يئن في ظلمة السجن واليد مكبلة بالأغلال، ولا يصح التكليف والابتلاء والاختبار بدون حرية، بدون قدرة وإرادة ذاتية على الاختيار؛ ولذا لم يجعل الله لأحدٍ سلطان على قلبك الذي هو محل إيمانك، فهو موضع النية التي يصلح بها العمل أو يفسد، ولا يضير المرء إجبار جوارحه على شيء ما دام قلبه مطئن.

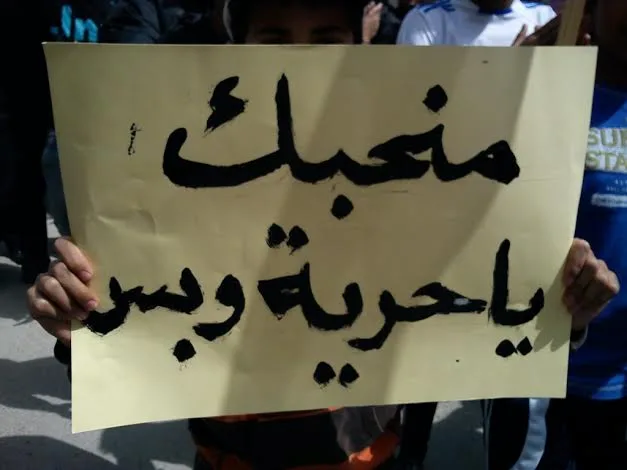

وللحرية أثر ممتد على سير الحياة في كل نواحيها، فبين الحاكم والمحكوم، يكون إيمان الفرد بحريته وصدوره عن قرارات نابعة من قناعاته وإيمانه وبأن استغناءه عن حريته هو استغناء عن إنسانيته، يكون له أثر كبير على حياته وسلوكه واختياراته وتعامله مع الآخرين، وهو ما يمنعه من الوقوع في استبداد أحد به أو الرضى بظلم أحد له، وهل الاستبداد إلا إجبار الآخر للخضوع لرأيي أو إلزامه بفعل ما أراه مناسب! فلا يستبد الطاغية إلا بقدر ما يسلب أفراد الشعب حريتهم، ولا يقضي الشعب على طاغيته إلا بقدر ما يُدرك حريته الحقيقية، والتي هي أكبر بكثير من مجرد الخروج عليه و عصيان أمره! في مجال الفكر، فلا يُثري الفكر ويُغنيه إلا تنوع الأفكار وتلاقح العقول وتبادل الآراء، وهو ما لا يتم إلا في جو من الحرية التي تُتيح للإنسان أن يُعبر عما يختلج نفسه، فلا يخفيه وإن كان يخالف الآخر خوفًا أو طمعًا، ولم يكن تاريخ الفكر الإسلامي على تنوع طوائفه وأفكاره – ومنها ما هو عجيب غريب – ليكون كذلك لولا أجواء من الحرية وُجدت في تلك الفترة، ولولا قدرة أي شخص على أن يبوح برأي يراه ويرد عليه الآخرون بالحجة والبرهان، لما وصلنا ذلك الكم الهائل من المعارف التي ندين بها لحريتهم، وكم سمعنا عن مناظرات كانت تتم بين بعض العلماء والملحدين أو غيرهم من الِفرَق، ولم نسمع أن أحد من هؤلاء العلماء ترك محاججتهم وأفتى بقتالهم.

يقول الطاهر ابن عاشور صاحب التحرير والتنوير: “سيظن البسطاء من الناس أن احترام الأفكار وحريتها يخولها حق الاجتراء بنحو الشتيمة، ولكنه ظن سريع التقشع متى وجدوا لسانًا حكيمًا يبين لهم أن الحرية والاحترام شيء، وأن الاجتراء شيء آخر؛ لأن الحرية إنما ينالها المرء بعد شعوره بوجوب مساواته مع غيره فيها، وإلا كانت الاستعباد الذي نفر منه، إن عدم قيامنا بالحرية هو جحود لنعم الله واستنكاف عن اصطفاءٍ وتشريفٍ أكرمنا الله به دون مخلوقاته، فهي الحياة وغيابها الموت”، وفي لفتة لطيفة منه يقول صاحب التنوير والتحرير في معرض كلامه عن كفارة القتل (تحرير رقبة مؤمنة): “وقد نبهت الشريعة بهذا على أن الحرية حياة، وأن العبودية موت؛ فمن تسبب في موت نفس حية كان عليه السعي إلى إحياء نفس كالميتة وهي المستعبدة”.

إن غياب حقيقة الحرية عن التصورات الفكرية القائمة اليوم هو ما يُتيح لفكرة الوصاية بالإجبار أن تكون بديلاً عنها في هذه التصورات، فالكل يدعي الحق وواجب عليه أن يدل الآخرين عليه، وتبدأ دائرة مغلقة، إجبار يقابله رفض واضطهاد يولد عنف، ويسود منطق القوة لا قوة المنطق!