في مطلع مايو الماضي، حرّكت الصين بريمة تنقيب نفط خاصة بها ووضعتها داخل النطاق الاقتصادي الخاص (EEZ) لفيتنام في بحر جنوب الصين، عند جرز باراسِل المتنازع عليها، تصحبها 80 سفينة عسكرية مسلحة أطلقت النيران بشكل مكثف على سفن مدنية فيتنامية لتدمرها تمامًا، لتفتح صفحة جديدة في العلاقات مع فيتنام تتسم بالتوتر وانعدام الثقة، وتدفع بالبلاد التي لم تطبع علاقاتها مع الولايات المتحدة إلا عام 1995، إلى الاقتراب من الأمريكيين في محاولة لموازنة القوة الصينية الآخذة في التوسع.

ليست فيتنام هي البلد الوحيد القلق من تنامي النفوذ الصيني غير الملتزم بالقوانين الدولية فيما يخص الحدود البحرية، بل الفليبين وتايوان أيضًا، حليفي الولايات المتحدة، واللتين تتنازعان مع الصين على ملكية بعض الجزر في البحر، وبطبيعة الحال اليابان، الغريم التقليدي للصين، التي اصطدمت مؤخرًا بها حيال جزر سينكاكو (أو ديايو) المتنازع عليها بين البلدين.

تحدث كل هذه الاضطرابات في هذه اللحظة دون غيرها نظرًا للعديد من التحولات في بلدان مختلفة بالمنطقة، أبرزها الصين، التي تتجه نحو تعزيز وجودها العسكري البحري في المنطقة منذ دخول رئيسها شي جينبينغ إلى السلطة، واليابان، التي يحاول رئيس وزرائها شينزو أبِه إعادة الاعتبار لدور الجيش الياباني، والولايات المتحدة، التي أعلنت عن سياسة “الارتكاز الآسيوي” لتعزز وجودها العسكري في المنطقة، خاصة مع حلفائها.

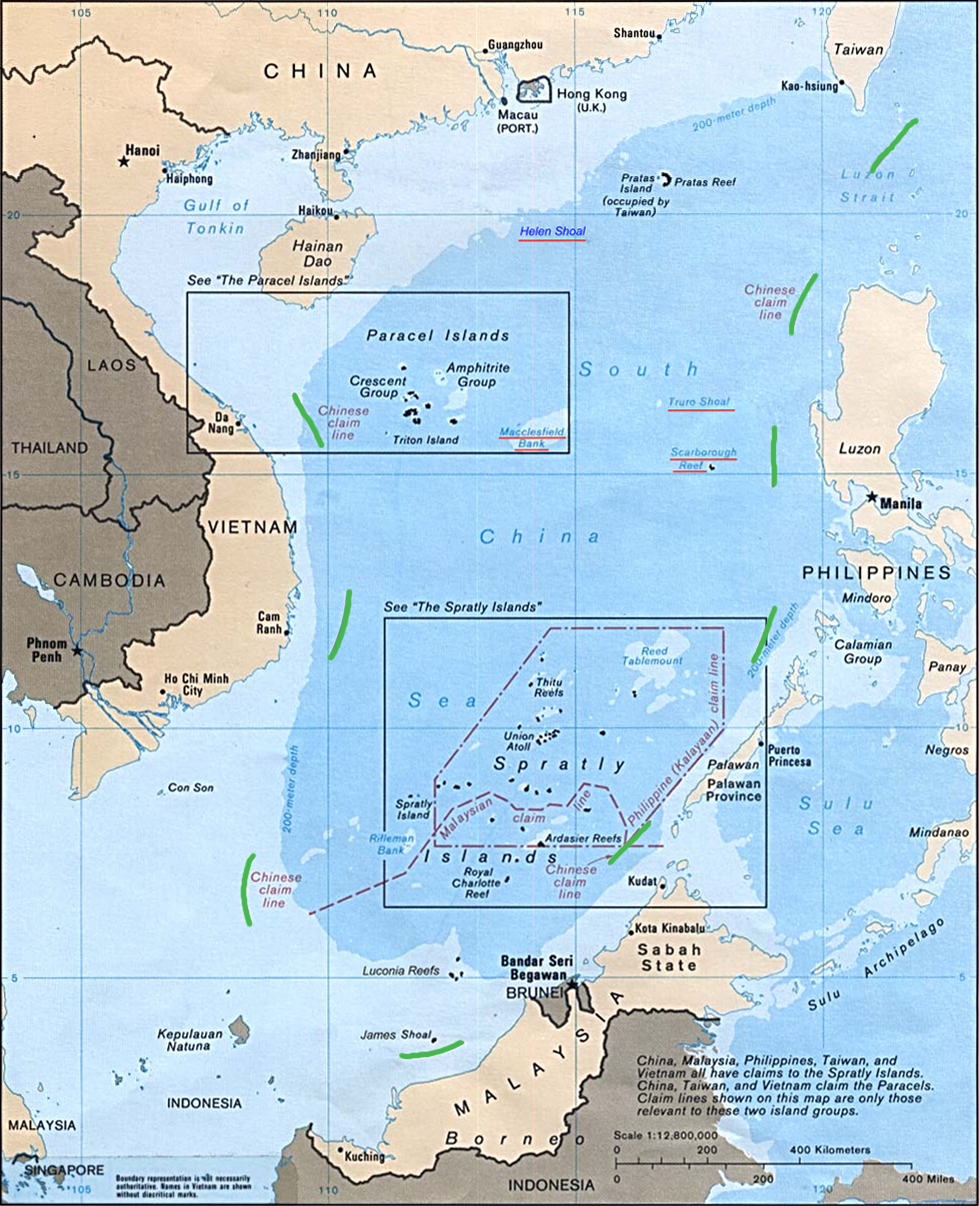

الصورة: الصين رسمت حدودا بحرية لمجالها البحري (داخل الخط الأخضر المتقطع)

الصين: نحو عقيدة مونرو آسيوية

لطالما تكلم الكثير من المحللين عن اقتصار الدول العالمي للصين على الاقتصاد، واهتمامه بالأساس بحماية الموارد الطبيعية المهمة لبقاء ونمو عجلة الاقتصاد الصيني، بيد أن النمو الاقتصادي الرأسمالي، وكما رأينا في بلدان كثيرة على مدى القرون الماضية، يدفع عادة نحو تعزيز شراء السلاح، والاهتمام بتطوير المؤسسة العسكرية، وهو ما أدى تباعًا إلى زيادة ثقل الصين تدريجيًا في المنطقة، ورغبتها في إعادة صياغة الأوضاع القائمة لتكون معبرة بشكل أفضل عن الحقائق على الأرض، كما حدث مع ألمانيا في أواخر القرن التاسع العشر.

بشكل واضح، تهدف الصين إلى الهيمنة على البحار القريبة منها، وهي البحر الأصفر، وبحري شرق وجنوب الصين، وتحويلهم إلى نطاق نفوذ لها، خاصة وهي بحار غنية بالموارد الطبيعية، وتضم أغلب الجزر المتنازع عليها بين الصين ودول آسيوية مختلفة. ما السبب في الاهتمام بتلك البحار الشرقية تحديدًا؟ السبب هو حماية الصين لمساحتها الشاسعة، والتي قد تقع فريسة لأي هجوم أمريكي (نظريًا) من قواعد أمريكية في اليابان والفليبين، على العكس من الولايات المتحدة البعيدة عن نيران الصين تمامًا، والقابعة خلف المحيط.

بالنظر لكونهما الاقتصادين الأكبر في العالم، والقطبين الأبرز في المرحلة المقبلة، يزداد اهتمام الصين هذه الأيام بتعديل أي خلل استراتيجي مع الولايات المتحدة حتى لا يُتاح للأخيرة الضغط عليها، أو قطع إمدادات الموارد الطبيعية التي تحتاجها وقتما شاءت، وهو ما يعني ضرورة توسيع نطاق نفوذها البحري لإبعاد واشنطن عنها قدر المستطاع.

تمتلك الصين حاليًا مجموعة من السفن الحربية المتطورة، أبرزها “لويانغ 3”، والتي تم بناؤها بنظام إطلاق صواريخ كروز عامودي بعيد المدى ومضاد للسفن، كما أن الصين قد بدأت في بناء حاملات الطائرات الخاصة بها، إذ تمتلك حاليًا واحدة فقط أوكرانية الصنع هي لياونينغ، لتعزيز قدرتها الجوية من نقاط مختلفة وتعديل الكفة بينها وبين الولايات المتحدة، لا سيما وهي تطمح إلى بناء قواعد خاصة بها في البلدان القريبة منها في المحيطين الهادي والهندي.

قد يكون مفيدًا هنا مقارنة الصين الآن بالنموذج الأمريكي في التعامل مع أمريكا الوسطى واللاتينية في القرن التاسع عشر، حين كانت قوة الولايات المتحدة آخذة في التصاعد، وجلبت معها اهتمامًا بالجغرافيا المحيطة بها في تلك الفترة، عبر ما سُمّي بعقيدة مونرو، والتي قضت بمنع تمدد نفوذ أي دولة أوربية في منطقة الأمريكتين، واعتبار ذلك اعتداء صريح على الولايات المتحدة نفسها.

في السنوات الأخيرة، بدا من التحركات والمواقف الرسمية الصينية أنها تصيغ عقيدة مونرو خاصة بها، وهو ما تجلى بوضوح حين أعلنت عما تعتبره نطاقها الاقتصادي الخاص، الذي يشمل 3.5 مليون كم مربع من بحر جنوب الصين (80٪ من البحر)، ومجال دفاعها الجوي فوق بحر شرق الصين (ADIZ)، الذي يتقاطع مع نظيره الياباني، واللذان رمت فيهما بالقوانين الدولية عرض الحائط معتبرة أن واضعيها في الأصل منحازون للوضع القائم منذ الحرب العالمية الثانية، والذي لا يعبر عن الأوضاع الجديدة الآن.

بطبيعة الحال، لم تكتفي الدول المحيطة بالصين بالمشاهدة وهي تحاول إعادة صياغة الموازين في المنطقة، لا سيما الولايات المتحدة، المهتمة بمنطقة شرق آسيا والهادي أكثر من أي وقت مضى نظرًا لأهميتها المتزايدة للاقتصاد العالمي، وقربها الجغرافي من أمريكا الشمالية.

الولايات المتحدة: الارتكاز الجديد

في نوفمبر 2011، وأثناء حديثه للبرلمان الأسترالي، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لأول مرة وبشكل رسمي، أن الولايات المتحدة ستوجه اهتمامها لمنطقة آسيا والهادي على حساب الشرق الأوسط، وكانت وزيرة الخارجية آنذاك، هيلاري كلينتون، قد كتبت قبل خطابه بشهر عن سياسة جديدة سمتها “بالارتكاز” الجديد للولايات المتحدة في مقال بمجلة فورين بوليسي.

الارتكاز ببساطة هو تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في آسيا والهادي، وتوطيد العلاقات العسكرية مع حلفاء الولايات المتحدة، وزيادة صادراتها العسكرية إلى الدول الآسيوية، وكذلك برامج التدريب العسكري، والمناورات المشتركة، مع بلدان المنطقة، وهو ارتكاز سيأتي على حساب تخفيف التواجد الأمريكي في الشرق الأوسط وشرق أوربا بشكل رئيسي، لا سيما وتلك المناطق تتضائل أهميتها الاقتصادية مقارنة بآسيا والهادي. (جدير بالذكر أن هذا التحول دفع بالكثيرين للقول بأن الاضطرابات الجارية في الشرق الأوسط وشرق أوربا ليست سوى انعكاسًا لهذا التحول الأمريكي بعيدًا عن المنطقتين).

بالتزامن مع إعلان الارتكاز، اتخذت واشنطن خطوات لتأسيس، أو تحديث، قواعدها العسكرية في المنطقة، أبرزها في جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية على بعد 500 كيلومتر من الصين، والتي ستسضيف صواريخ باليستية طويلة المدى تستطيع إصابة أهداف جنوب شرقي الصين، وثلاث مدمرات بحرية، وحاملة طائرات، وكذلك في قاعدة جزيرة أوكيناوا اليابانية.

في إطار سياستها الجديدة تلك، تحاول واشنطن كسب ود كل البلدان بلا استثناء، وعدم ترك أي مجال لها للاقتراب من الصين، وهو ما دفعها في أكتوبر 2014 إلى إلغاء حظر تصدير الأسلحة لفيتنام، عدو الأمس وصديق اليوم، وهو قرار قالت رسميًا أنه استجابة لتحسن في أحوال حقوق الإنسان بالبلاد، بيد أن الجميع يعلم أنه استجابة لمصالح مشتركة تجمع البلدين منذ زيادة التوتر بين هانوي وبكين.

طبقًا لتقرير المفوضية الأمريكية للعلاقات الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية، والذي سلمته للكونجرس، يجب على الولايات المتحدة زيادة بناء السفن الحربية وتعزيز وجودها في المحيط الهادي، استجابة “لاتجاه الصين نحو استراتيجية مستندة للصواريخ بشكل أساسي، تهدف من ورائها لتشكيل خطر على أي حاملة طائرات أمريكية تقترب من البحار الصينية، وبالتالي تعيق قدرتها على الوصول إليها إذا ما وقعت أزمة، فبالنظر لقوة الصين البحرية المتصاعدة، وخطط البحرية الأمريكية لخفض أسطولها، يبدو أن موازين القوى في المنطقة تميل لصالح الصين.”

بشكل عام، تحاول واشنطن ركوب موجة القلق من الصين المنتشرة بين دول المنطقة، واستثمارها في تلك اللحظة لتعزيز شراكاتها القديمة، وبناء شراكات عسكرية جديدة تتجاوز حلفاء ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفيتنام بطبيعة الحال أبرز المرشحين نظرًا لقربها الجغرافي من الصين، خاصة وأن الكثير من تلك الدول لا تملك المؤهلات الكافية لموازنة الصين واحدها، وستلجأ منطقيًا إلى الولايات المتحدة لإحداث التوازن المطلوب.

البلد الوحيد في المنطقة الذي يعتقد أنه قادر على تأسيس قوة عسكرية تناطح بكين، بجانب تحالفه مع واشنطن، هو اليابان، وهي مسألة شديدة الصعوبة بالنظر للقيود المفروضة على المؤسسة العسكرية اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية، والتزام السلمية المنصوص عليه في دستور البلاد.

اليابان: كسر القيود القديمة

“دخول أوربا، والخروج من آسيا”، هكذا كان عنوان إحدى المنشورات للمفكر الياباني المرموق “يوكيتشي فوكوزاوا” في أواخر القرن التاسع عشر، والتي قال فيها بأن اليابان يجب أن تضع نفسها حيث تستحق، في مصاف المتقدمين وأصحاب النفوذ، وأن تترك صفوف المتأخرين الآسيويين. منذ ذلك الوقت، شهدت اليابان نجاحات شتى لتلك الرؤية، أبرزها هزيمة الصين، والتحالف مع التاج البريطاني، والهيمنة على شرق آسيا كقوة رئيسية في منظومة لم تضم آنذاك سوى دول أوربية. بيد أن طوكيو ارتكبت خطأ واحدًا فادحًا في الحرب العالمية الثانية، وهو التحالف مع ألمانيا النازية، حيث ارتكب الطرفان أهوالًا منافية لحقوق الإنسان أثناء الحرب.

لحسن حظها، وعلى عكس الألمان، لم تقع طوكيو تحت وطأة الذنب والعقوبات لتكفر عن ذنوبها تلك، لا سيما وأن الغرب احتاج لها بشكل حرج لدعم سياساته في الحرب الكورية، وتجاه الثورة الصينية الوليدة، أثناء الحرب الباردة. تمسكت اليابان ببراعة بالقيادة الأمريكية على مدار عقود، وبدستور فرضته واشنطن، نصّ بوضوح على أن “اليابانيين سينبذون إلى الأبد فكرة الحروب”، وسيعتمدون بدلًا من ذلك على معاهدة الأمن الأمريكية اليابانية، وهو ما أعطاها ضمانات أمنية مريحة، وكذلك أتاح لها التركيز على تنميتها الاقتصادية على عكس الصين التي حملت على عاتقها دومًا أعباء الدفاع في الشرق والغرب.

ومع ذلك، يبدو أن هذا الوضع لم يعد يريح الكثيرين في اليابان، لا سيما رئيس وزرائها المنتصر مؤخرًا في الانتخابات البرلمانية، شينزو أبِه، واليمين القومي بشكل عام، والذي يعتقد بأن قيود الحرب العالمية الثانية لم تعد مفيدة لليابان، وأنها بجانب تعزيزها للتحالف الأمريكي، يجب أن تُحيي قوتها العسكرية، وتعيد مراجعة الدستور بما يسمح لها بتفعيل قوتها لحماية بلدان أخرى في المنطقة بوجه أي مخاطر تتعرض لها.

في إطار سياسة “المراجعة” تلك، قام رئيس الوزراء بتعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا، وزيادة نصيبها من المعونة العسكرية اليابانية، وكذلك بتفعيل جزئي لدور القوات اليابانية، حيث أرسلت مراكب حراسة لفيتنام والفليبين وإندونيسيا، وأرخت من القيود القانونية المفروضة على تصديرها للسلاح، ووطدت من شراكتها الاستراتيجية مع الهند وأستراليا في حلقة واضحة ترسمها حول خطوط تمدد النفوذ الصيني.

في سبتمبر 2014، أبحرت أكبر سفينة حربية يابانية، منذ الحرب العالمية الثانية، والمسماة إزومو، من طوكيو لإجراء مناورات بحرية لمدة ستة أشهر، وهي سفينة تستطيع حمل المروحيات على متنها، وستدخل الخدمة بدءًا من العام المقبل. يُعَد اسم إزومو شائكًا بالنسبة للصين وكوريا الجنوبية، نظرًا لأنه اسم واحدة من السفن التي ضلعت في المعارك اليابانية أثناء الحرب العالمية.

قد ترى كل من أمريكا وأستراليا أن تفعيل دور اليابان ضروري، لكي يكون هناك على الأقل قطب آسيوي واحد في التحالف الغربي، بيد أن اليابان، التي تمتلك سجلًا طويلًا من ازدراء الآسيويين، ستجد صعوبة لتدشين دورها الجديد في آسيا، لا سيما وأن العنصرية اليابانية تلك لا تزال موجودة لدى قطاعات واسعة من المجتمع الياباني وأحزابه الدينية واليمينية، التي تزدري بوضوح الكوريين والصينيين.

كوريا الجنوبية تحديدًا تعد مهمة بالنسبة لواشنطن كجزء من التحالف الغربي، وهي معضلة نظرًا لتوتر العلاقات بين اليابان وكوريا على مدار تاريخهما، خاصة في الوقت الراهن جراء سياسة المراجعة اليابانية، والتي تحاول التقليل مما ارتكبته اليابان من جرائم في كوريا أثناء الحرب العالمية.

كوريا الجنوبية: قزم بين العمالقة

لطالما نظرت القوى الدولية إلى كوريا باعتبارها قوة من الدرجة الثانية، نظرًا لحجمها الضئيل، والذي لا يتيح لها بناء قوة تضاهي الصين واليابان، وهو ما دفعها لجذب القوى الدولية لتدعيم أمنها، في نفس الوقت الذي اندفعت فيه تلك القوى للاهتمام بها بسبب حساسية موقعها الواقع بين الروس والصينيين، وانقسام شبه الجزيرة بين الشمال الشيوعي والجنوب الرأسمالي أثناء الحرب الباردة.

الفجوة الرئيسية بين الرؤيتين الكورية واليابانية هي أن المسألة الأمنية الأكثر إلحاحًا في سيول ليست صعود النفوذ الصيني، على عكس ما ترى اليابان، ولكنها بطبيعة الحال كوريا الشمالية واتجاهاته العدوانية. أضف إلى ذلك أن النزاعات البحرية الكورية الموجودة مع الصين، يوجد مثلها مع اليابان بخصوص جزر دوكودو (أو تاكيشيما)، وبالنظر لتاريخ الاستعمار الياباني في كوريا، لا يملك الكوريون سببًا واضحًا لاعتبار اليابان صديقًا لهم.

على العكس من الرؤى في طوكيو وواشنطن، تختلف نظرة سيول لنفسها بشكل كبير، إذ أنها لا تعتبر نفسها غربية من الأصل، وترى وضعها كبلد آسيوي بشكل لا لبس فيه، بما يدفعها نحو الموازنة بين الصين واليابان، بدلًا من الانحياز الكامل للتحالف الأمريكي الياباني. فالصين التي تتمدد بشكل واضح، ولا تزال تتعامل بشكل نفعي مع النظام في كوريا الشمالية، واليابان والتي تعَد جزءًا من نفس التحالف الذي ضمن لكوريا الجنوبية أمنها وعزز اقتصادها أثناء الحرب الباردة، لا يكفيان لترمي كوريا بنفسها بشكل كامل نحو التحالف الغربي.

أضف إلى ذلك أن رؤية سيول لروسيا مختلفة بشكل كبير عن رؤية اليابان، إذ تنظر اليابان لروسيا ووجودها في المحيط الهادي بشكل عام باعتباره عاملًا قد يساعد على موازنة الصين، رُغم نزاع البلدين على جزر الكوريل، لا سيما وأن الصين وروسيا يختلفان في مواقفهما ومصالحهما على المستوى الإقليمي بما يتيح لليابان استغلال الهوة بينهما.

على الناحية الأخرى، وبطبيعة اهتمامها بكوريا الشمالية قبل أي اعتبار، لا تعتبر نظرة سيول إيجابية تجاه روسيا مثل اليابان، وهو ما يجعل موقفها المتحفظ من موسكو أقرب للصين فيما يخص شرق آسيا وشمال المحيط الهادي.

هذا المقال يأتيكم ضمن ملف سباق التسلح على نون بوست