وكأن البرق مصحف قار *** فانطباق مرة وانفتاح

أثار البيت السابق للشاعر ابن المعتز اهتمام عدد من أهم علماء وفلاسفة المسلمين لفترة طويلة، أشهر هؤلاء على الأغلب هما كل من الجرجاني وابن سينا، ربما يبدو البيت كعلاقة بسيطة للغاية في تشبيه لانفتاح الكتاب بلمع البرق، إلا أن البيت قد استطاع أن يشير إلى إحدى الإشكاليات الكبرى الشاغلة لعلوم اللغويات والإنسانيات الحديثة.

ما الذي يحدث إذ نستمع إلى الكلمات، ما الذي يحدث إذ نرى البرق، ما الرابط الحقيفي لكلمة برق وحروفها وأصواتها بالبرق كظاهرة طبيعية تحدث في السماء، وهل ما نعنيه بالبرق في اللغة العربية مثلاً يقابل تمامًا مثيل الكلمة في اللغات الأخرى؟

في إطار بحث ممتد في جامعة ستانفورد، قام الدكتور أليكساندر كي الأستاذ المساعد بقسم الأدب المقارن بإعادة النظر على جهود علماء القرن العاشر والحادي عشر من مسلمي بلاد فارس في هذا المجال، لخص البيت السابق ذكره وجهود علماء بلاد فارس في دراسة حالته من وجهة نظر الباحث حالة وسياقات البحث اللغوي واللساني في تلك الفترة والمنطقة بشكل يسمح بمقارنتها بالوضع الحالي للمجال، انصب اهتمام كي بالأساس على هذا المجال البحثي لما وجد في كتابات هؤلاء العلماء وتحديدًا الجرجاني والأصفهاني من مفاهيم شديدة التطور والتعقيد فيما يخص آليات عمل الفهم والإدراك الإنساني وعلاقته بالمجاز؛ ليكتشف لاحقاً أن هذه النظم لا يمكن فصلها عن محاولات هؤلاء العلماء لتقديم ما وصفه بـ “نظرية لتفسير كل شيء”.

اتسمت الكتابات العلمية السابقة على الثورة العلمية الأوروبية بتعاملها مع الظواهر الإنسانية كوحدة لا تتجزء، أي أن الصحة الجسدية للإنسان على سبيل المثال لا يمكن فصلها عن وضعه الروحي أو مشاعره وقدراته العقلية وحالته الاجتماعية، هذا يعني بالأساس أن محاولة “فهم” البشر لحيواتهم وأنفسهم لا يمكن فصلها عن إيماناتهم وغير ذلك، وبذلك استطاع علماء المسلمين تقديم إنجاز عجز عنه الوسط العلمي والثقافي الأوروبي حتى اليوم؛ وهو التأسيس لمجموعة واضحة ومعروفة من المصطلحات والقواميس العلمية المشتركة والمتفق عليها بين الدارسين والعاملين بالمجال، ينتج هذا بالأساس نتيجة لانعدام ضرورة خلق حدود متخيلة بين التخصصات العلمية المختلفة وتفسير الظواهر بشكل كلي عوضًا عن استخدام نظرة معملية تحاول تحليل وفصل الظواهر عن سياقاتها والمؤثرات المحيطة بها.

اعتبر كي الإنجاز السابق ظاهرة جديرة بالدارسة بالنظر إلى طبيعة المجال العلمي الغربي وما يتبعه في كافة الدول؛ وهي حالة الانشقاق والخلاف الواضحة على التعريفات الأساسية والمحورية تمامًا لكافة العلوم الإنسانية والأدبية وإعادة تعريفها مرارًا وتكرارًا بما لا يسمح بخلق حالة دراسية وعلمية بناءة، بل حالة علمية تهدف للنقد والتحليل بالأساس.

بدأت دراسة علم اللغويات الحديثة بشكلها الحالي على يد السويسري فرديناند دو ساسور في نهاية القرن التاسع عشر، ويجب الإشارة هنا إلى أن ما نعيه بعلم اللغويات في هذا السياق ليس دراسة القواعد النحوية أو البنيوية للغة فحسب، وإنما هو دراسة للغة ككيان متكامل يرتبط بعلاقة ما بالمعاني ويعبر عنها باستخدام أدوات مختلفة ومتراكبة كالكلمات والأصوات والنحو والمجاز، وقد بدأت الدراسة من عدة جهات وانتهت إلى مجموعة أساسية من الأسئلة يحاول جميع الدارسين الإجابة عنها وإن استخدموا طرقًا مختلفة.

ما المعنى؟ هل يرتبط هذا المعنى بالأشياء التي نتحدث عنها بالأساس أم أنه يرتبط بنا كمتحدثين، يتفق أغلب علماء اللغويات حاليًا على وجود فروق واضحة في معاني الظواهر والأشياء بين الأفراد وبعضهم البعض ومن جماعة لأخرى، ويعتبر أشهر مثال على ذلك هو الاختلاف فيما قد تعنيه كلمة ثلج بين بدوي عربي أو صياد من الإنيووت في القطب الشمالي، أو كيف يفرق العرب بين عشرات الصفات والأسماء للخيول، وبين الأفراد ذاتهم تختلف بشكل جذري صفات معان كالحب أو الشجاعة أو التضحية والإقدام من شخص لآخر.

يتعقد الأمر أكثر فأكثر مع نتيجة للقدرات العقلية للإنسان على خلق الروابط بين الجوانب والظواهر المختلفة لحياته؛ فالرجل إذ يرى البرق في سرعته وقوته وبهاءه يعجز عن الإلمام به كظاهرة كاملة؛ فيبدأ في محاولة ربطه بغيره مما يفهم بعضه، وإذ يفتح كتاب شعر يرى فيه تجربة شاعر ومشاعره الخاصة للغاية فيعجز عن الإلمام بها كاملة؛ فيعبر عن هذا العجز والمفاجأة بتشبيهه بالبرق في خطفه وبهاءه، وهلم جرا، يُعرف هذا الفعل بخلق المجاز. والمجاز هو استخدام لكلمة أو معنى للتعبير عن شيء لا يرتبط به في واقع الأمر، وتصبح القدرة على خلق المجازات بشكل أكثر إلمامًا وتعقيدًا إحدى أهم وسائل التعامل مع الواقع الذي لا تدركه الإنسانية كاملاً بطبيعة الحال، وبذلك كلما استطاع الفرد خلق المزيد من المجازات الأشمل وصار هذا الفرد بوابة للإنسانية لإدراك واقعها والتعامل معه بشكل أكثر كفاءة.

مع تقدم عمر الحضارة الإنسانية وبزوغ شمس الحضارة الغربية؛ صارت المجازات أكثر كثافة وتعقيدًا، وأصبحت هي الجهاز الحاكم للتعامل مع الواقع والحياة اليومية، يمكن النظر للدولة كشكل شديد التعقيد من المجازات التي أصبحت واقعًا في حد ذاتها، صورة متخيلة لجماعة من الناس يفترض أن شيء ما من الوحدة والمشتركات اللغوية والإيمانية تجمعهم، وحدة لا توجد في حقيقة الأمر وإنما هي نتيجة لاتفاق حدث في خيالات أهله نتيجة لأنظمة من التعليم والإعلام وغيره، هنا نعرف لماذا أصبحت دراسة اللغويات ضرورة في أوروبا القرن التاسع عشر التي ولد من رحمها الدول القومية الحديثة بكافة أشكالها.

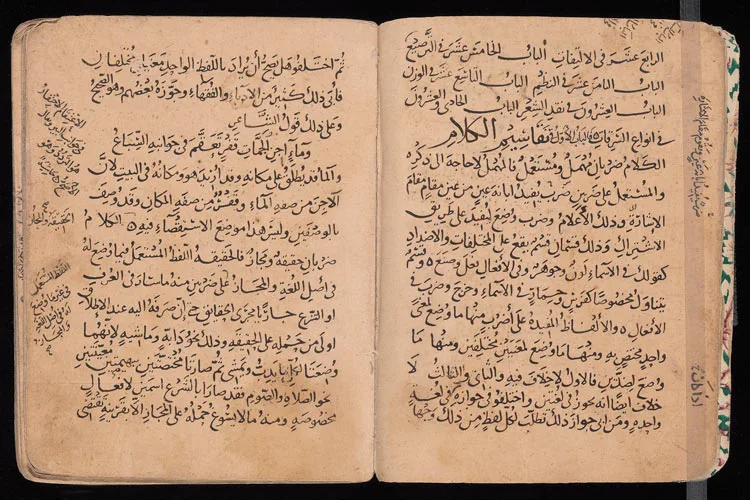

إلا أن بزوغ اللغويات واللسانيات في السياق العربي والإسلامي تختلف عن هذا بشكل جذري، ففي عالم تحتل فيه النصوص بمختلف أشكالها من قرآن وحديث وشعر موقعًا محوريًا، وجبت دراسة اللغويات كجزء من تراث علمي معقد ومتشابك يهدف إلى التأمل في الذات والوجود كتحقيق للأمر الإلهي في النظر إلى الأنفس، وبذلك تصبح دراسات الحضارة الإسلامية للمجال التي قام بها أمثال ابن سينا والجرجاني جزءًا من مجهود فلسفي تبعها بأكثر من سبعة لتسعة قرون لفهم كيفية عمل العقل الإنساني وتعامله مع الواقع وما خلفه.

يمكن النظر لدراسة كي في قاعدة بيانات جامعة ستانفورد المفتوحة للجمهور، ومن المؤكد أن إلقاء نظرة على هذا التراث العلمي شديد التعقيد والتقدم من خلال أعين دارس غربي ومقارنتها ومقاربتها بالإنجازات الحالية لعلوم اللغويات واللسانيات سيكون قادرًا على تشكيل نظرة جديدة ومحاولات أكثر شمولاً لفهم إشكاليات عمل اللسانيات ذاتها كعلم.