ترجمة وتحرير نون بوست

كتب سمير التقي وعصام عزيز:

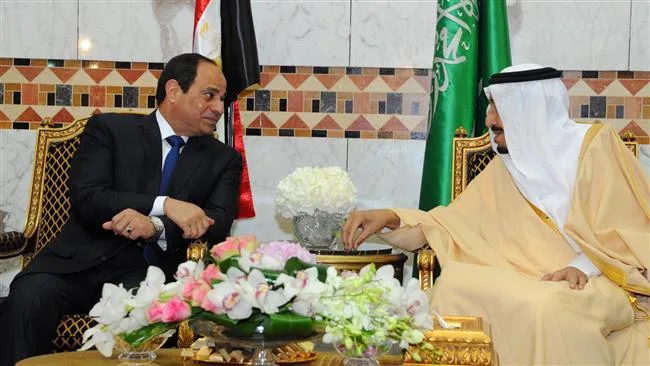

الدلائل على نشوء نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط أصبحت أكثر وضوحًا مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرياض، وحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أثار احتمال عقد لقاء ما بين الرئيسين، أضف إلى ذلك قيام العديد من القادة الإقليميين ببذل جهود مكثفة لتحقيق زيارة السيسي إلى السعودية، وبعدها لقاء ملك الأردن عبد الله الثاني مع السيسي في 26 فبراير بعد زيارة قصيرة للملك السعودي في الرياض باليوم السابق، حيث تم عقد اجتماع عاجل ليلاً مع السيسي فور وصول الملك عبد الله من الرياض، وبعد بضع ساعات غادر القاهرة إلى عمان، وبذلك تكون قد أُنجزت المهمة بنجاح.

ولكن ما هي المهمة تحديدًا؟

إن المهمة بشكلها الواضح والمباشر هي فتح الطرق المسدودة ما بين القاهرة والرياض، حيث كانت يشوب التوتر هذه العلاقات وفقًا لما أظهرته نتائج الاجتماع بين وزيري خارجية البلدين في باريس في 25 فبراير.

رغم أن دعوة السيسي إلى الرياض تهدف لتحقيق فهم أفضل للقضايا الشائكة التي لم يتم حلها بين الجانبين، إلا إنه من الضروري أولاً أن نسلط الضوء على السياق الذي تتم ضمنه جميع هذه التحركات الدبلوماسية (تحركات أردوغان والسيسي وعبد الله الثاني والسعودية) باعتبارها وسيلة لفهم المعضلة التي واجهت مصر في الشهرين الماضيين.

إن الإطار العام الذي يشمل جميع الأنشطة الدبلوماسية المكثفة التي تمت خلال الفترة الماضية، يتمثل بمفهوم جديد يهدف إلى خلق عقيدة أمن إقليمي من خلال قوة عسكرية تنتمي إلى دول متعددة.

الولايات المتحدة هي الداعي والمنسق الحقيقي لهذا المفهوم الجديد، حيث تَشَكَّل مفهوم الأمن الإقليمي الجديد نتيجة لتطور مزيج من الرغبات والضغوطات، مثل عدم رغبة أمريكا في إشراك القوات العسكرية الأمريكية بشكل حاسم على الأرض، ومعارضة الرأي العام في أمريكا لشن الحروب في الشرق الأوسط، وضرورة وجود قوة فاعلة قادرة على مواجهة صعود الجماعات الإرهابية، وتطبيق عقيدة ومفهوم الجنرال مارتن ديمبسي حول الشراكة، والتي تتضمن قيام الحلفاء بتحمل عبء حماية دولهم وحدودهم.

من وجهة نظر واشنطن، فإن تهديد توسع الجماعات الإرهابية في المنطقة هو التهديد الأكبر الذي تسعى لإيقافه، ولكن بذات الوقت لا تنظر الولايات المتحدة إلى السياسات التوسعية الإيرانية في المنطقة بشكل إيجابي، ولتحقيق هذين الهدفين تم إرساء مفهوم تنظيمي جديد يهدف لتحقيق إستراتيجية استقرار مستدامة، وهذا المفهوم يتطلب تخفيف حدة التوتر بين اللاعبين الإقليميين، ووضع مفهوم أمني جديد يقوم على التوفيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر وتركيا لاستكشاف المسارات المتاحة لعمل هذه الأطراف سويًا، بهدف تنفيذ مفهوم الأمن الإقليمي الجديد.

ولكن من منظور اللاعبين الإقليميين – في الوقت الراهن – فإن التهديدين الإقليميين المتمثلين بداعش والطموحات الإيرانية الإقليمية، يتفاعلان بشكل مختلف، فالجهاديون كانوا أداة فعالة في منع إيران من السيطرة على كامل العراق وسوريا، وبالتالي كلا التهديدين يلعبان ضد بعضها البعض، وهنا تتعارض وجهة النظر الأمريكية والخليجية حول الهيكلية والتقييمات والأساليب.

يمكن القول إن تحولين جذريين طرآ على ديناميات النزاع بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات؛ التحول الأول كان توسع داعش في العراق في الصيف الماضي، والثاني وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله في يناير الماضي الذي تبعه حملة تطهير لكبار مساعديه المسؤولين عن السياسات السعودية السابقة.

القيادة الجديدة في المملكة العربية السعودية تنظر إلى التهديدات التي تواجه الأمن القومي للمملكة بطريقة مختلفة عن النظرة التي كانت تحملها الإدارة السعودية السابقة، حيث إن منظور الإدارة الجديدة يتطابق بشكل وثيق مع وجهات النظر الأمريكية، رغم وجود انحراف طفيف لابد منه، حيث عملت القيادة السعودية الجديدة على إعادة تقييم تهديد ودور الجهاديين في المنطقة استنادًا إلى تقييمات مختلفة، وأصبحت تنظر إلى التوسع الإيراني والتطرف الإسلامي كتهديد يجب مواجهته بصورة موحدة وفي وقت واحد؛ ولذا تم التخلي عن التكتيك القديم الذي ينظر إلى الجهاديين بوصفهم قوة تعادل التوازن في مواجهة التهديد الإيراني، ليس لكون هذا التكتيك غير فعّال وحسب، بل لأن الاستمرار بتطبيقه يبرز مخاطر جمة يصعب تداركها أيضًا.

هذا التغيير في وجهة النظر الرسمية السعودية سمح بتحقيق تعاون عالي المستوى مع الولايات المتحدة، ولكن يبقى هناك فرق ما بين وجهة النظر السعودية ووجهة النظر الأمريكية – رغم أنه تم تخفيضه بشكل كبير نتيجة للعاملين السابقين – يمكن تلخيصه بالآتي:

واشنطن تعطي الأولوية لكبح صعود الحركات الجهادية في الشرق الأوسط، وهي بذلك تنظر للإيرانيين بنظرة ثنائية، الأولى إيجابية تتمثل بمواجهتهم وقتالهم لداعش، والثانية سلبية تتمثل في طموحاتهم التوسعية الإقليمية، أما الرياض فتعطي أولوية مطلقة للتهديد الإيراني، وهي لا تشعر أن تهديد الحركات الجهادية قد يستمر على المدى الطويل كما كانت تعتقد في عهد الملك عبد الله، ولكن بجميع الأحوال، وبغض النظر عن الاختلافات الطفيفة، من الواضح أن هناك أرضية مشتركة كافية لبناء نهج مشترك، وهناك أيضًا أصول واتصالات كافية لبناء قناة سلسة من الاتصالات تهدف لتنفيذ هذه الإستراتيجية بتؤدة وعلى المدى الطويل.

هذه الإستراتيجية – كما ذكرنا – تستند على قيام القوى الإقليمية بما في ذلك مصر وتركيا وقطر، بالتنسيق معًا لنهج مشترك تجاه المشاكل الأمنية الإقليمية التي تحوق بهم، مع وجود دور مركزي للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تطبيق هذا النهج يتطلب حل قضيتين شائكتين؛ الأولى تتمثل بتحقيق المصالحة القطرية – المصرية، والثانية تتمثل بالسياسة القمعية التي يمارسها السيسي تجاه جماعة الإخوان المسلمين.

إن السبب خلف السعي لحل القضية الثانية يبدو واضحًا، كون جماعة الإخوان قادرة على توفير الأرضية الشعبية والدينية لأي إستراتيجية هادفة نحو زيادة المناعة الإقليمية بمواجهة التوجه الجهادي، وسوف نناقش صحة هذه الحجة في وقت لاحق، ولكن في الوقت الحاضر، يكفي أن نقول إن الحكومة المصرية ترى هذه العملية بمجملها من منظور مختلف؛ لذا في الوقت الذي كانت فيه العلاقات السعودية – الأمريكية تتوطد، سارت العلاقات المصرية – الأمريكية في الاتجاه المعاكس.

من الناحية العملية، ترى القاهرة أن التهديد المباشر لاستقرار مصر لا يتمثل بداعش ولا بالامتداد الإيراني، بل بجماعة الإخوان المسلمين، وحقيقة أن الولايات المتحدة والقيادة الجديدة في الرياض أدرجت الإخوان المسلمين ضمن المفهوم الأمني المشترك ومن ثمّ طلبت من مصر الانضمام لهذا المفهوم، فاجأت الرئيس المصري، كون هذا المفهوم لم يعارض تصور مصر حول مصدر التهديد فحسب، بل جعل أيضًا هذا المصدر كحليف أمني، ومن ثمّ طلب من مصر الانضمام إلى الحلف جنبًا إلى جنب مع الأشخاص الذين تعتبرهم مصدر قلقها الرئيسي.

تم بصراحة الطلب من مصر أن تعمد إلى تغيير سياستها الهادفة إلى تضييق الخناق على الإخوان المسلمين، وعلاوة على ذلك، طُلب منها أن تتوصل إلى اتفاق مع الجماعة بالإضافة إلى إشراكهم في العملية السياسية، وإن عدم تطبيق هذه التغييرات، يهدد ببروز مشاكل محتملة ضمن مسار العلاقات بين القاهرة والرياض، وبالطبع فإن هذه المشاكل تهدد السيسي بشكل خاص كونه يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ويعول على المساعدات المالية الخليجية للخروج من الأزمة التي تعصف بالاقتصاد المصري.

إن الشروط المتعلقة بالمصالحة وإشراك الإخوان في العملية السياسية لم تكن حبة السم المريرة الوحيدة التي يجب على مصر ابتلاعها؛ فبهدف تحسين العلاقات مع الإخوان ولعب دور في المفهوم الإقليمي الجديد إلى جانب قطر وتركيا، يجب على مصر أن تتخلى عن مطالباتها الموجهة للدوحة وأنقرة بالتوقف عن مساعدة الإخوان، هذه المطالب التي أدت إلى إطلاق انتقادات لاذعة من قطر وتركيا تجاه القاهرة لمدة سنة تقريبًا.

مقابل هذه الصفقة المفاجئة لمصر، عمدت القاهرة بسرعة إلى عرض مبادرة مضادة تقوم على تشكيل قوة أمنية عسكرية إقليمية أيضًا، ولكن بدون قطر وتركيا، على أمل أن تستطيع هذه الفكرة معاكسة زخم المفهوم البديل للولايات المتحدة والسعودية، ولكن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أوضح لنظيره المصري في باريس، أن الفكرة المصرية لن تنجح طالما لم يتم توسيع قاعدتها الإقليمية، وكان معنى توسيع القاعدة الإقليمية واضحًا بما فيه الكفاية لإيصال الرد على مقترح الطرف المصري.

التطورات الجارية على أرض الواقع تسير بعكس ما يشتهيه الرئيس المصري، حيث عمدت قطر التي استشعرت عن بعد بالتغيير في اتجاه الرياح السعودية، على السماح لأحد قادة الإخوان المسلمين، محمد عبد المقصود، بالعودة إلى الدوحة تحت ذريعة إنسانية واهية، وذلك بعد ثلاثة أشهر من طرده منها، واستأنفت وسائل الإعلام المصرية هجماتها ضد الدوحة، كما اتهمت القاهرة القطريين بشكل رسمي بدعم الإرهاب بعد مذبحة قتل الأقباط المصريين في ليبيا في الشهر الماضي، وردًا على ذلك قامت الدوحة باستدعاء السفير القطري من القاهرة، وتدخلت المملكة العربية السعودية على الخط بتغيير واضح في لهجتها تجاه السيسي وجماعة الإخوان، حيث لم تتم دعوة الرئيس المصري إلى المملكة العربية السعودية منذ وفاة الملك عبد الله، كما وصفت السعودية حملة السيسي على الإخوان بأنها “غير قابل للاستمرار ومحفوفة بالمخاطر”، ولمحت الرياض كذلك إلى نيتها القريبة بتغيير سفيرها في القاهرة أحمد القطان، الذي كان صديقاً مقرباً من النظام في القاهرة ومن الأمير بندر بن سلطان، ومن الذين لعبوا دوراً في دعم السيسي.

من غير المصدق كيف تغيرت ديناميكية المنطقة وتحولت بشكل كبير خلال أقل من شهرين، فبدلاً من التقدم المتوقع في المصالحة المصرية القطرية ضمن شروط القاهرة وعلى حساب جماعة الإخوان المسلمين، انقلبت الآية وطُلب من القاهرة تفكيك إستراتيجيتها بشكل كامل، وأمام هذه الظروف لم يعد أمام السيسي سوى مجال صغير للمناورة.

يمكننا أن نستقرأ نتائج المعضلة التي يعاني منها السيسي من خلال ما يحدث الآن على أرض الواقع، فبإمكاننا أن نلمس الآن تقدمًا تدريجيًا من طرف القاهرة المترددة باتجاه عقد صفقة مع الإخوان المسلمين، حيث تم إعادة فتح قنوات الحوار السابقة والتي أغلقها النظام، أو التي قبض فيها حتى على المتحاورين في بعض الحالات، وعرضت السلطات المصرية تعويضًا ماليًا على أسر الإخوان من ضحايا مذبحة ميدان رابعة في عام 2013 في مقابل إغلاق آثار صفحة هذه المجزرة (وفقًا للتقليد الإسلامي القديم بدفع الدية)، وتم تقديم هذا العرض في مفاوضات سرية مع أحد قادة الإخوان المعتقلين وهو سعد الكتاتني.

بالإضافة إلى ما تقدم، تم تغيير محتوى اقتراح المصالحة القطرية بالكامل بالتزامن مع التغيير في الإستراتيجية السعودية، فالإطار الزمني بين اجتماع السيسي مع المبعوث القطري الخاص الشيخ محمد عبد الرحمن في ديسمبر الماضي وبين استدعاء سفير الدوحة في القاهرة، شهد تغييرًا كليًا، ويمكن اعتبار هذا التغيير مجرد مظهر من مظاهر أهمية الدور الذي كان يضطلع به الملك السعودي المتوفى عبد الله في التكوين الإقليمي السابق.

من جهتها تعمل الرياض على حصر مناورتها السياسية بهدف تحقيق دورها في الشراكة الجديدة مع الولايات المتحدة من خلال اتباع دبلوماسيتها الهادئة المعتادة، حيث عمدت إلى التفاوض مع ممثل الإخوان المسلمين في اليمن “حزب الإصلاح” في الرياض الشهر الماضي، حول أفضل السبل لمواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، كما عملت على التفاوض سرًا مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين المصرية في لندن والرياض.

أصبح معلومًا للجميع أن وضع الاقتصاد المصري المتهاوي لا يخول السيسي الوقوف بمواجهة الخطة الجديدة أو حتى صياغة الواقع الجديد ضمن شروطه، فدور السيسي تمت صياغته في مكان آخر، ولكن هل سينصاع السيسي لتنفيذ هذا الدور؟ السيسي لم يستنفد كامل أوراقه بعد، ولايزال من الممكن أن تواجه الخطة الجديدة بعض العقبات المفاجئة التي يفتعلها الرئيس العسكري المتردد والعنيد، والشائعات الهامسة التي تسري في القاهرة تشير أن السيسي مدرك تمامًا للديناميات التي تحيط به، وأنه لايزال مصممًا على المتابعة بسياسته، وفي خضم هذه التساؤلات، يبقى هناك أمر واحد مؤكد: لن يكون من السهل إقناع الرئيس العنيد للقيام بما هو مطلوب منه.

المصدر: ميدل إيست بريفينغ