منذ توليه لمنصب الرئاسة منذ حوالي عام، كان الشغل الشاغل لعبد الفتاح السيسي هو البحث عن شرعية لنظامه الجديد والحصول على حلفاء بأسرع وقت لتوطيد توجهاته في المنطقة، وقد كان الدعم السعودي والإماراتي الذي تمتعت به مصر آنذاك بالطبع غير كافٍ لتحقيق ذلك في ظل برود العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة، كما أن الاقتراب من روسيا في ظل اعتماد للجيش على التسليح الأمريكي منذ أربعة عقود لم يكن ليحقق التحوّل السريع الذي أراده، لا سيما وأن موسكو نفسها تعاني من توتر في علاقاتها مع المجتمع الدولي.

في هذا السياق، كان الدور المصري في الملف الليبي، تحت مظلة مكافحة الإرهاب، هي الجسر الرئيسي الذي حاول السيسي به أن يعزز صورة نظامه إقليميًا ودوليًا، وهو ما يفسّر لنا اتجاهه لزيارة الجزائر في أول زيارة رسمية له بعد توليه الرئاسة في 2014، وبدء انفتاح فرنسا وإيطاليا على نظامه، دونًا عن أي بلاد أوروبية أخرى، نظرًا لاهتمامها هي الأخرى بالملف الليبي، بيد أن المغامرة الليبية غير المحسوبة التي قام بها مع حليفه الإماراتي لم يكن مرحبًا بها في الجزائر.

تباعًا، وبعد انطلاق عملية عاصفة الحزم بقيادة السعودية، ورغم حديث كثيرين عن مسافة متزايدة بين الرؤى في الرياض والقاهرة التي استقبلت ممثلًا عن الحوثيين منذ أشهر، قرر السيسي المشاركة في العملية الواسعة للتمتع بالشرعية العربية بشكل كامل وواضح، وهو ما توّجه باستضافة القمة العربية، ومن ثم بدأ الميل ناحية المغرب التي شاركت في العملية.

بين القاهرة والجزائر

كانت الجزائر واحدة من البلدان التي دعمت انقلاب 3 يوليو في مصر، طبقًا لما قاله وزير الخارجية السابق نبيل فهمي، والذي زار الجزائر في يناير 2014 والتقى بوتفليقة، وكانت تلك واحدة من الأسباب التي شجعت السيسي على زيارتها، وقد كان الاختيار منطقيًا بالنظر لمضي تونس والمغرب في اتجاه مخالف نوعًا ما للاتجاه السياسي في مصر والجزائر، حيث يهيمن العسكر، إذ قامت البلدان بإصلاحات واسعة وكانت استجاباتهما إيجابية للربيع العربي على عكس جاريهما الكبيرين.

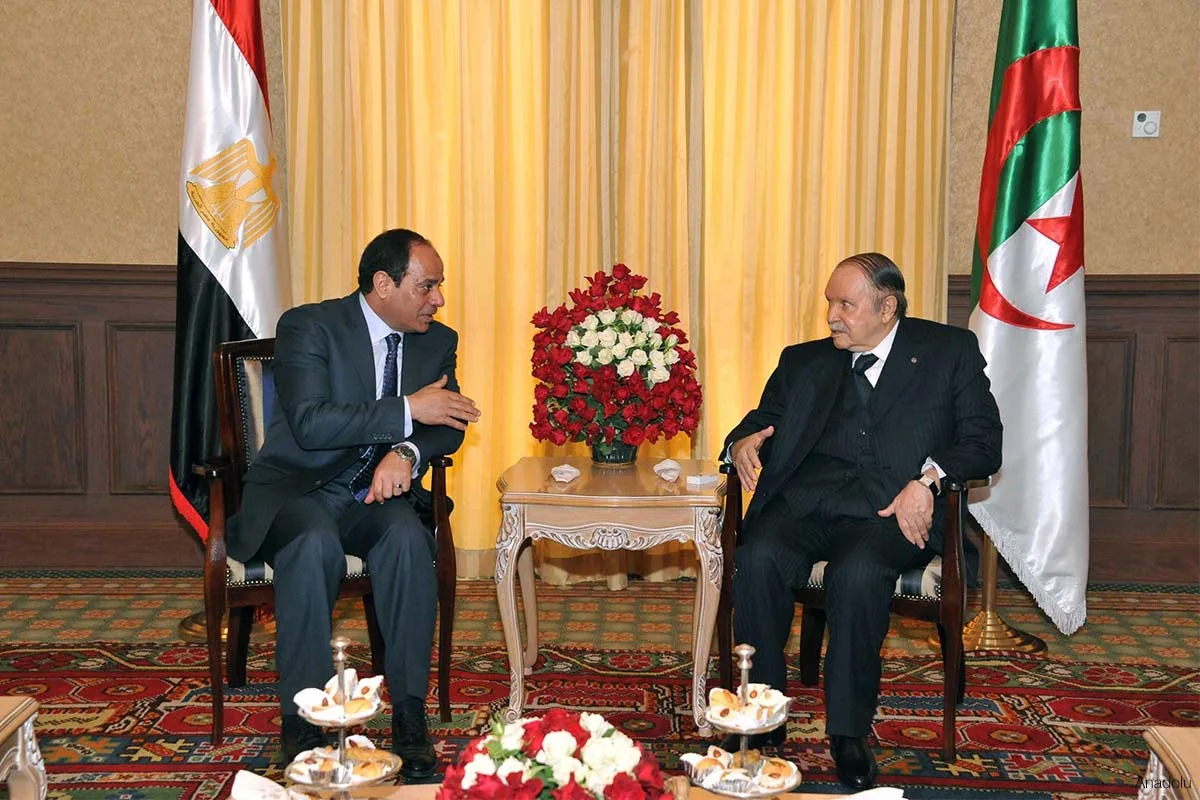

تباعًا، وبُعيد توليه الرئاسة، زار السيسي الجزائر، وكان الملف الليبي بالطبع على رأس الملفات التي ناقشها الطرفان، بالإضافة إلى حصول مصر على الغاز الجزائري، حيث وافقت الجزائر على تزويد مصر بـ145،000 متر مكعب من الغاز الطبيعي قبل نهاية العام 2014 طبقًا لشركة سوناطراك الحكومية للطاقة، والتي احتاجتها مصر، ولا تزال، في ظل أزمة الطاقة التي تعانيها.

في هذا السياق، انتشرت أنباء في ذلك الوقت عن مشاركة لوفد مصري في مؤتمر دولي داعم لجبهة البوليساريو المعادية للمغرب في الصحراء الغربية، والتي تدعمها الجزائر في سعيها للاستقلال بالصحراء الغربية، لتبدأ حلقة من التوتر بين المغرب ومصر بإشارة وسائل الإعلام الرسمية بالمغرب إلى السيسي بـ”قائد الانقلاب” ولمحمد مرسي بالـ”رئيس المنتخب” للمرة الأولى منذ 3 يوليو، وهو ما جلب معه ردود أفعال معادية بدورها من الإعلام المصري المناصر للنظام.

بعد أسابيع قليلة، وفي إطار إجازته السنوية، قرر محمد السادس ملك المغرب قضاء إجازته على غير العادة في تركيا، بدلًا من وجهته التقليدية إلى فرنسا، وإن كان قراره بشكل أوسع قد أتى في سياق توتر العلاقات مع فرنسا والبحث عن شراكة استراتيجية مع بلد مهم في البحر المتوسط، إلا أن الكثيرين في الإعلام المصري رأوا ذلك نوعًا من الرد على مصر، خاصة وأن زيارة الملك كانت كبيرة وجذبت أنظار الكثيرين.

الملف الليبي

مع مطلع العام الجديد، وبينما اشتعلت أزمة المصريين الذين خطفتهم داعش في ليبيا، بدا بشكل واضح أن القاهرة والجزائر بعيدتان عن بعضهما في السياسات والأهداف، وأن النظام في مصر لا يدرك على ما يبدو كيف تسير اللعبة في ليبيا، وكيف تتعامل الجزائر مع هذا الملف، إذ ركّزت الجزائر منذ اليوم الأول على الحوار بين الأطراف المختلفة الذي رعته الأمم المتحدة، وتجنّب الخيار العسكري الذي حبذته فرنسا وإيطاليا، لا سيما وهي على دراية كبيرة بالداخل الليبي وقبائله المختلفة.

خلال رعايتها للمحادثات الليبية، تواصلت الجزائر مع أكثر من 200 شخصية ليبية اشتملت على شخصيات من قبائل كبرى تم تهميشها بعد الثورة نتيجة ولائها لنظام القذافي في السابق، أو دعمها لحفتر حاليًا، بالإضافة إلى تمتعها بثقة الفصائل الثورية رُغم الخلاف بينهما بالطبع، والذي لم يكن ليسمح لها هي بشن أي عمل عسكري داخل ليبيا، وقد أعطت تلك الروابط مع كافة الأطراف، ولا تزال، قدرة للجزائر على أن تكون الراعي الأساسي لأي اتفاق لحل الأزمة والتوصل لحكومة وطنية أكثر من غيرها، كما أن “معظم الليبيين يميليون للوساطة الجزائرية أكثر من غيرها،” طبقًا للصحافي الليبي مصطفى الفيتوري.

وسط هذا النشاط الدبلوماسي الجزائري، وبعد خطف وقتل 21 مصري قبطي أثار تسجيل الفيديو الذي أذاعته داعش لقتلهم سخط المجتمع الدولي، قررت مصر الدخول إلى الساحة الليبية عسكريًا بالتنسيق مع الإمارات، دون أي دراية بتعقيد المشهد الليبي على الأرض، ودون أي محاولة للتوصل لحل الأزمة بقدر ما أرادت استغلالها لترجيح كفة طرف على الآخر، علاوة على كونه الطرف الأضعف حتى الآن كما يشير سير الأحداث على الأرض، وهو ما خلق هوة كبيرة بين القاهرة والجزائر بعد أن بدا أنهما يقتربان من تشكيل تحالف في المغرب العربي.

“الجزائر تتحفظ على التدخل العسكري المصري لأنها ترفض هكذا فعل من حيث المبدأ احترامًا لسيادات الدول،” هكذا صرّحت إحدى المصادر الدبلوماسية الجزائرية، والتي عززت من نشاطها الدبلوماسي لتعزيز دعم المجتمع الدولي للحوار على حساب الخيار العسكري، وكانت ناجحة بالطبع كما رأينا في نهاية المطاف، إذ فشلت مصر في الحصول على مظلة الدعم الدولي “في مواجهة الإرهاب” كما كانت تطمح.

“لم تكن ضربات مصر ضد داعش مخططة مسبقًا، وأنا أتسائل الآن بعد أن انتهت ماذا حققت، أضف إلى ذلك أن هناك احتمالًا أن تكون قد استهدفت مدنيين،” هكذا تحدث الخبير الأمني الجزائر عمر بن جانا، “التحالف الدولي فاشل حتى الآن في مواجهة داعش بالضربات الجوية، وسيكون إضاعة للوقت والجهد أن يستمر في هذا الخيار.

لاحقًا، عاودت كافة الأطراف الحوار بما فيها من ساندوا الضربة المصرية الإماراتية، في إشارة واضحة على فشلها في تحقيق أهدافها، لتبدأ جولة من المحادثات في المغرب، ثم جولة أخرى في الجزائر.

الاتجاه نحو المغرب

بعد فشل المحور المصري الإماراتي في تحقيق أهدافه، وبينما اندلعت الأزمة في اليمن وقدمت المغرب فيها الدعم للسعودية والخليج بشكل عام، قرر النظام المصري، المهووس حتى الآن بالحصول على الشرعية، المشاركة في العملية، ثم الميل نحو المغرب قليلًا وكأن السياسة المصرية في المغرب العربي قد أصبحت حقل تجارب للنظام الجديد الباحث عن حلفاء إقليميين له.

كان ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، قد اتجه للمغرب فيما رآه البعض محاولة لكسب المغرب في الملف الليبي بالنظر للندية المعروفة بينها وبين الجزائر، وهي زيارة تعبتها بأيام زيارة السيسي ولقاؤه برئيس الوزراء عبد الإله بن كيران، في إشارة واضحة على التحوّل بعيدًا عن الجزائر ونحو القوة الثانية في المغرب العربي وشمال أفريقيا، خاصة وأن مشاركتها في عاصفة الحزم كان إشارة على عدم اعتراضها على فكرة التدخل العسكري من حيث المبدأ، على عكس الجزائر والتي لم تشارك في اليمن التزامًا بالخط الذي تتبناه في ليبيا.

على الرغم من تلك المحاولات الحثيثة للحصول على حليف يدعم التدخل العسكري في ليبيا، ليس من المتوقع أن يؤدي هذا الاتجاه نحو المغرب إلى موقف جديد للرباط في الملف الليبي، لا سيما وهو يدعم المحادثات وقد رعاها بالفعل منذ أسابيع، أضف إلى ذلك أن السياسة العامة للنظام المغربي منذ اندلاع الربيع العربي لم تكن معادية للثورات بشكل واضح كما الحال مع المحور المصري الإماراتي القائم الآن، كما أن التعاون الاستراتيجي الجديد بين المغرب وتركيا يُعَد أكثر أهمية للرباط من علاقاتها مع مصر أو أي بلد آخر بالمغرب العربي، وهو ما سيحد بالطبع من قدرتها على الميل نحو أهداف مصر في ليبيا.

علاوة على ذلك، ونظرًا لكون الحكومة المغربية الحالية جزءًا من الحركة الإسلامية في المغرب، لن يتسنى لها المضي قدمًا في توطيد العلاقات مع مصر لأن ذلك سيؤثر على شعبيتها بشكل كبير، وهو ما حدث بالفعل بعد زيارة السيسي ولقائه ببن كيران، إذ انطلقت حملة بين النشطاء المغاربة تعرّضت معها حكومة العدالة والتنمية لهجوم شديد، في حين حاول أنصارها الدفاع بقولهم أن اللقاء كان بأمر الملك ليس إلا.