قبل مئة عام من الآن وفي أحداث شبيهة بالتي نعيشها اليوم، رحل عن بلاد الشام (سوريا وفلسطين ولبنان)، مئات الآلاف من أبنائها سعيًا إلى عالم أفضل، وهربًا من واقع أليم كانوا هم جزءًا منه، لم تكن موجات الهجرة تلك عابرة، بل ساهمت بشكل كبير في رسم الخريطة السياسية والاجتماعية التي مازلنا نعيش أبعادها إلى اليوم.

بلاد الشام ومنذ أن دون التاريخ نقطة ساخنة ومركز صراع بين الحضارات والدول، ودائما ما تناوبت الشعوب المقام فيها بسبب تلك الحروب، والتي غالبا ما تصاحب عملية أفول حضارة وبزوغ أخرى، وكأنها العقدة التي تجتمع فيها كل الحبال، فما إن تتحرك حتى يتحرك كل حبل فيصب أثر تلك الحركة حيث يصل ذلك الحبل، وهذا ما نراها جليًا للعيان من حولنا.

يذكر التاريخ الكثير من الهجرات التي حدثت من بلاد الشام ولكن أقدم هجرة حدثت ومازال تأثيرها جليًا علينا، ابتدأت في حوالي عام 1860 بعد ما عرف في الشام بـ “طوشة النصارى”، حيث بدأ أفراد بالهجرة من بلاد الشام إلى الأمريكتين، ثم تحولت تلك الهجرة الفردية إلى أمواج من المهاجرين، ولاحقًا تتابعت تلك الأمواج قبيل الحرب العالمية الأولى، ثم خلال الحرب العالمية الثانية، تبع ذلك هجرات متقطعة متفاوتة في النصف الثاني من القرن العشرين، وليست حرب لبنان أوأحداث الثمانينيات في سوريا والهجرات التي صاحبتها بمنأى عن ذلك، وتقدر أعداد هؤلاء المهاجرين ببضعة ملايين أوربما تزيد، والأجيال المتأخرة منهم لا يتكلم أكثرهم العربية، وهم غربيو الثقافة ولا تربطهم بأوطانهم إلا ما يعرفوه عن أصولهم.

لا شك أن ثمة أكثر من سبب للهجرات التي وقعت؛ فمنها الاقتصادي وربما هو الأهم، والسياسي والاجتماعي أو قل الديني، ولكن من خلال معلومات بسيطة يمكننا فهم أن تلك الهجرات – الأخيرة منها – كانت بموافقة الدول الكبرى وتسهيلها وتوجيهها أيضًا، بهدف إفراغ مجال معين أو الضغط على دولة ما، أو أي سبب سياسي آخر يمكّن تلك الدول من استخدام تلك الورقة، فكما أخبرني أحد اللبنانيين الذين هاجروا إلى البرازيل خلال الحرب اللبنانية الأهلية، أنه كانت هناك توجيهات للسفارة البرازيلية في بيروت بتسهيل أمور الراغبين باللجوء لأسباب غير معلنة، بينما تمتنع دول أخرى لأسباب غير موضحة أيضًا.

يمكننا خلال قرن ونصف من الزمان فقط، أن نعد العشرات ربما من موجات اللجوء بملايين البشر التي حدثت من بلاد الشام وما صاحبها من تغيرات كبيرة، مما يدعونا إلى التساؤل إن كانت تلك سياسية تحرص عليها الدول الكبرى أو أنها تغيير طبيعي يحدث لأسباب مفهومة ومتوقعة؟! وبالرغم من أنه لا يوجد دليل على صحة أي الاحتمالات، إلا أنني أرى الأولى أقرب وأصوب، وليست الثانية إلا ذريعة لها.

لعبت تلك الهجرات التي حدثت خلال القرن الماضي دورًا كبيرًا في تغيير ديموغرافية بلاد الشام، حيث يعتبر الثقل السكاني أحد عوامل القوة التي تعتد بها الدول، وخصوصًا أن المهاجرين في معظمهم من سن الشباب، ولكل فرد منهم أحلامه وآماله، ويستقبل من أمره أكثر مما استدبر، فهوعنصر فعّال في المجتمع الذي يحل عليه.

ما يحدث اليوم من عمليات قصف كثيف مستمرة منذ سنوات على مناطق محددة في الداخل السوري والتي لا تؤدي إلا إلى القتل فقط لا غير، لا يمكن أن تفهم إلا في سياق التهجير، فهي فعليًا عملية إخلاء متعمدة بغض النظر عمن سيسيطر بعد ذلك أو من سيسكن تلك الأرض، وذلك ما حدث بالضبط في مدن سورية كبرى كحلب وحمص ودير الزور، حيث هجر ما يقرب من نصف سكان هذه المدن أو يزيد، فالمصلحة العاجلة من ذلك هي إنهاء الحاضنة الشعبية للثورة، وطبيعة المعركة تقتضي ألا تقوم إلا بها، والمصلحة الآجلة هي التحسب لأي عملية تقسيم قد تحدث، حيث تكون نسبة السكان وطوائفهم عاملاً مهمهًا في تحديد شكل الخريطة القادم، كما حدث في التقسيم الحالي الذي ما زلنا نعيشه.

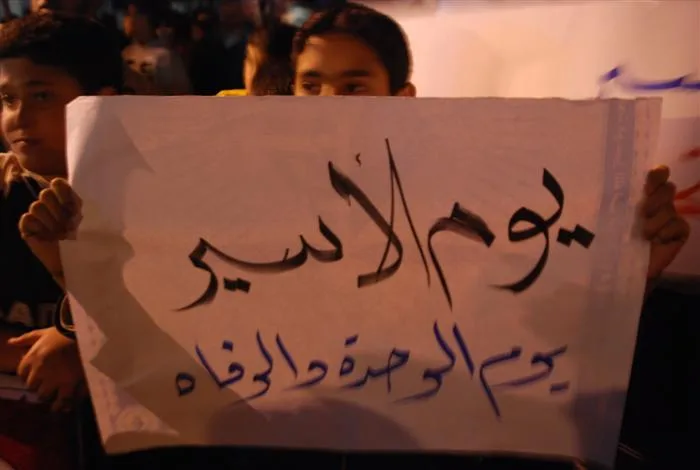

بالطبع نحن ما زلنا في خضم المعركة، ومازلنا حديثي عهد بالغربة أوالهجرة، ومازال الحنين كامنًا في الكثيرين منا ولم تخب جذوته بعد، أو ربما لم ترسخ بعد أقدامنا حيث حللنا من ذلك العالم، كل ذلك يدفعنا لأن نستسهل الأمر ونرى أنه عابر، ولكن طالما أنه لا أفق لحسم القضية بعد، وأن الكثيرين من أطفالنا لم يعد يذكر أي شيء عن حارته أوجاره، ولم يعلم له وطن إلا حيث هو الآن، فذلك مؤذن بأن يكون مستقبلنا كمن ذكرتهم آنفًا.

ربما يقول قائل إن هذا العصر قد اختلف وأن الاتصالات وسهولة التنقل قد تحول دون أن تنسى الأجيال القادمة موطنها الأصلي، وجوابه أن ذلك ممكن نعم بسبب التغييرات التي حصلت ولكن الإنسان يبقى هو الإنسان، يرتبط بمصالحة ولا يحركه ليعود لموطنه إلا ما حركه للخروج منها، أعني القوة، وذلك ما لا يمكن التنبؤ به.

مصير هذه الأرض أن تكون مسرح لصراع الأقوياء، بل ربما لصراع الحضارات، وأن يدفع أهلها الثمن، فهل نهنئ الصامد لأنه انتصر بصموده، أم نفرح للاجئ لأنه خرج من حرب لا ناقة له فيها ولاجمل؟!