ترجمة وتحرير نون بوست

النساء اللاتي يرتدين العبايات السوداء يغمى عليهن عندما يتصفحن صورته على هواتفهم الذكية، والصحفيون يغدقونه بصفات التملق والمداهنة، والدبلوماسيون يتهافتون لنقل طرفاته إلى عواصمهم التي يسكنون فيها، والبيروقراطيون الذين كانوا ينامون كل يوم في مكاتبهم، أصبحوا يقضون الآن ليالٍ في الوزارات لتنفيذ أوامره؛ محمد بن سلمان، وزير دفاع المملكة العربية السعودية، وولي ولي العهد إثر المرسوم الأخير الذي أصدره والده الملك سلمان، أسس لرياضٍ جديدة، مكتظة، تعمل كخلية نحل.

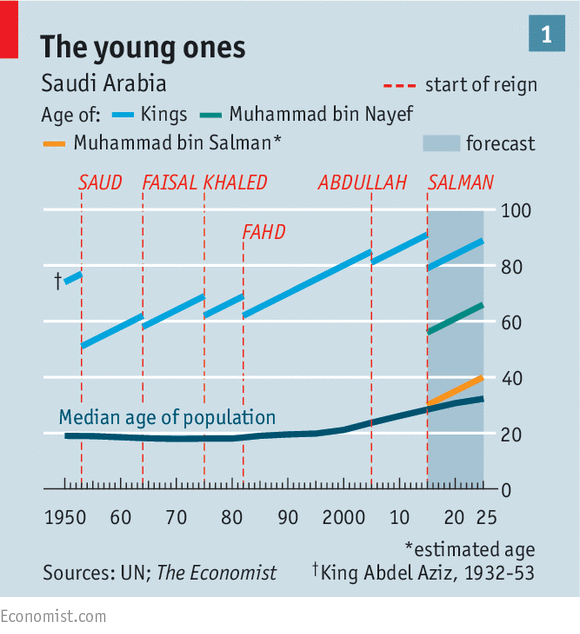

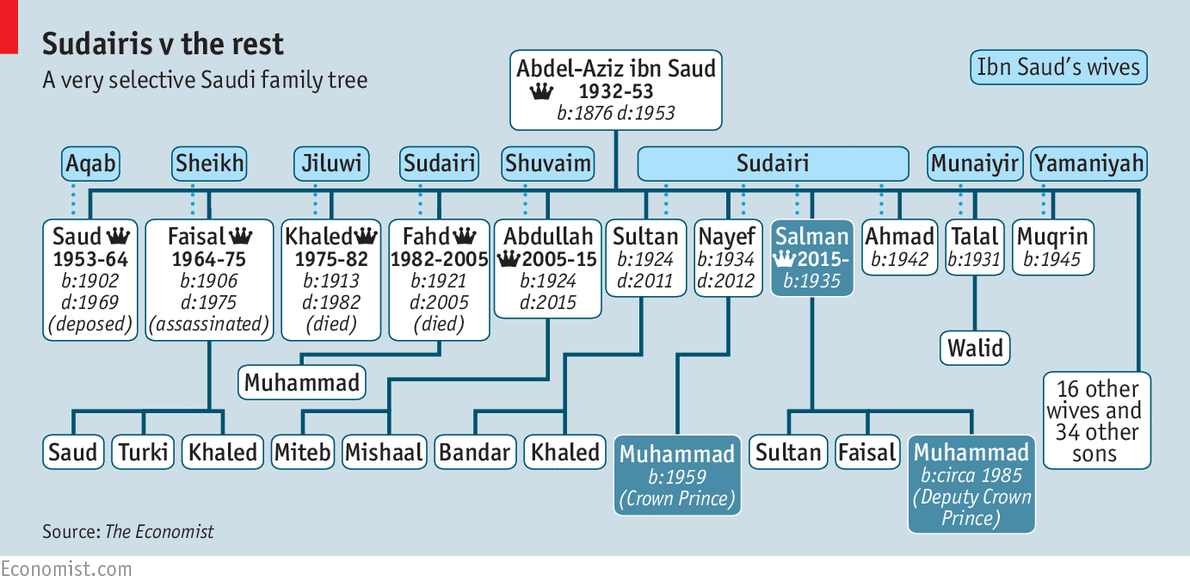

الملك سلمان، الذي تولى الحكم في يناير الماضي، هو سادس أبناء الملك عبد العزيز بن سعود، مؤسس المملكة الحديثة، قرر أن يكون آخر ملك من جيل أبناء المؤسس، حيث نصت قراراته الجديدة على تسليم الخلافة لولي العهد ابن أخيه محمد بن نايف (55 عامًا) الذي لم ينجب أبناءًا ذكورًا، ومن بعده إلى محمد بن سلمان وهو في أواخر العشرينات أو أوائل الثلاثينات، وهذه القرارات – بلا شك – تشكل تحولًا كبيرًا وخطيرًا تحت أي ظرف من الظروف، كونها تفتح السبل – لأول مرة – أمام إمكانية أن يتولى حاكم في السعودية عمره مماثل لعمر المحكومين.

رسم بياني يوضح أعمار الحاكمين والمحكومين في المملكة السعودية

ولكن محمد بن سلمان ليس مجرد وجه شاب في حكم الشيوخ، فهو ديناميكي وطموح؛ ففي غضون الأشهر القليلة الماضية شن بن سلمان حربًا في اليمن، وسافر إلى كامب ديفيد لمقابلة باراك أوباما، وأصبح المشرف على شركة أرامكو، وهي شركة النفط السعودية، وكما يقول محسن العواجي، وهو رجل دين ومنتقد سابق للحكومة “البلاد كانت كسفينة تطفو بدون بوصلة تحت السماء المظلمة”، وأضاف “مازال من المبكر أن نحكم، ولكن الآن أصبح على الأقل لدينا نجوم نهتدي بها”.

تعاني السعودية حاليًا من أزمة مياه هي الأخطر منذ عقود، كما أنها محاطة بالحروب الأهلية، والدول الفاشلة، فضلًا عن أن هبوط أسعار النفط الأخير وجه إلى الاقتصاد السعودي ضربة قاسية، وفوق كل هذا، يعمل العدو الإيراني من خلال وكلائه الشيعة إلى تأجيج الاضطرابات الإقليمية والاستفادة منها على حد سواء، والنفوذ والثروة الإيرانيان سيطّردان صعودًا، في حال تم رفع العقوبات المفروضة على إيران، كجزء من الصفقة مع أمريكا وروسيا وأوروبا في وقت لاحق من هذا الصيف.

التوجه السعودي الجديد

هذه الظروف التي تعيشها المملكة أجبرتها على اتخاذ نهج جديد، فالبلاد التي تمتعت منذ فترة طويلة بأهمية غير نابعة مما تقوم به، بل مما هي عليه، باعتبارها مصدر للصادرات النفطية الهائلة وموطن لأقدس الأماكن الإسلامية، أصبح قادتها الآن يشعرون بالحاجة إلى إعادة اكتساب مكانتها من خلال إظهار قدرة المملكة على مواجهة إيران، ودعم السنة في الصراع الطائفي الجاري في المنطقة.

وعلاوة على ذلك، يشعر قادة السعودية أنهم لم يعودوا قادرين على الاعتماد على أمريكا مثل السابق، فتحت إدارة أوباما أصبحت الولايات المتحدة تُحجم وتتردد عن التدخل في المنطقة التي استهلكتها الحروب الأهلية الطاحنة، ومع طفرة النفط الصخري الأمريكي، أصبحت أمريكا أقل اعتمادًا على النفط السعودي، فضلًا عن سعيها الحثيث لعقد الصفقة النووية مع إيران، بالمخالفة للمصالح السعودية.

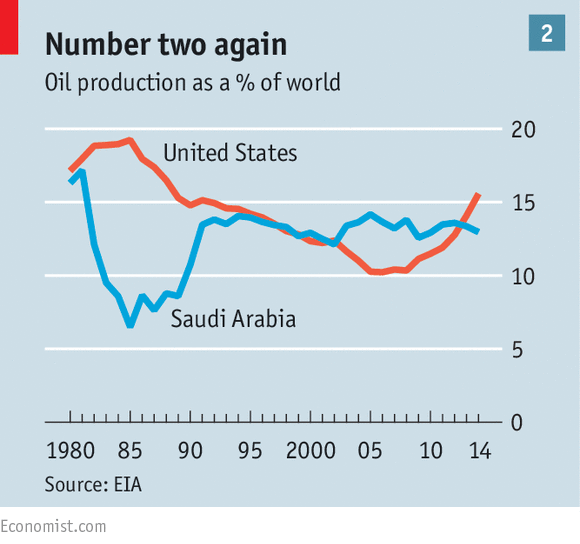

السعودية كانت الأولى في إنتاج النفط لسنوات، قبل أن تعود لرقم 2 بعد الولايات المتحدة

القرار السعودي بالتدخل في اليمن في مارس الماضي من خلال عملية عاصفة الحزم التي تولت السعودية قيادتها مع دعم أمريكي استخباراتي ولوجستي، تهدف ظاهريًا إلى سحق المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، ولكن الغرض الأكبر منها هو إثبات رغبة المملكة الجديدة بتسلم زمام القيادة في المنطقة بمواجهة إيران وغيرها من الدول، “إن الحرب ليس لها علاقة باليمن، بل هل محاولة لإرسال إشارة عن النوايا والقدرة السعودية” يقول جون جنكينز، السفير البريطاني السابق في الرياض، والمدير الحالي للفرع الإقليمي للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، ويتفق الأكاديمي غريغوري غوز، مع جنكينز حول أن السعوديين تحاول إرسال رسالة، ولكن وفقًا له يبقى السؤال “ما هي القضية التي ستبرهنها السعودية من وراء هذه الحرب؟”.

يقول أحد مستشاري العائلة المالكة، “المسألة بسيطة للغاية، إن دول الخليج والمملكة العربية السعودية لن يسمحوا للفرس أو للطائفية بتدمير بلادهم”، ويتابع موضحًا “يجب أن يُنظر إلى التحرك الجديد على أنه تمهيد لتحالف عسكري خليجي على غرار حلف الناتو، وبقيادة سعودية”.

الجدير بالذكر، أن أفكار تشكيل قوة عربية مشتركة سبق وأن تم طرحها منذ سنوات من قِبل الكيان العربي الكسيح، جامعة الدول العربية، ولكن هذه الأفكار لم تكن تنظر إلى السعودية على أنها خيار مطروح ومعقول لقيادة هذه القوة، ولكن حاليًا، ورغم استياء بعض السعوديين، فإن السعودية هي الدولة الوحيدة القادرة على الاضطلاع بهذه المهمة؛ فمصر، البلد العريق بحضارته، والهائل بقوته السكانية، اعتادت ممارسة دور القوة العربية الإقليمية الرائدة، ولكن مع اقتصادها المتزعزع، وسياستها المتحجرة، والهجمات الإرهابية التي تعاني منها، لا يمكن لمصر الاضطلاع بهذا الدور حاليًا، ورغم أن قادة مصر ينفرون من فكرة قيادة السعودية “البداوة” للعالم العربي، بيد أن مصر لديها ما يكفيها من مشاكل داخلية وخارجية خاصة مع جارتها الغربية ليبيا، أما العراق، التي لطالما كانت حصنًا وعدوًا شرسًا لإيران، فقد أصبحت الآن وكيلًا إيرانيًا في المنطقة، وسورية، البلد المفتاحي في المنطقة، تنهار بخطى حثيثة، وأخيرًا تركيا، ورغم كونها قوة إقليمة مؤثرة، بيد أنها لا تتمتع سوى بتأثير محدود على العالم العربي.

في غضون ساعات من اتخاذ القرار لغزو اليمن، استطاعت السعودية جمع ائتلاف يضم حوالي عشر دول ضمن ائتلاف الدول السنية، بما في ذلك الأردن والمغرب ومصر، وإلى حد كبير، قطر، التي كانت على خلاف مع السعودية في الآونة الأخيرة، وفي شبه انقلاب دبلوماسي، حصلت المملكة أيضًا على دعم لحربها من مجلس الأمن الدولي.

ولكن الحرب بالكاد حققت أي نجاح على المستوى الدبلوماسي أو العسكري، فعلى الرغم من أن السعودية هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم، بيد أن قواتها المسلحة قادرة على القيام بأمور دون أخرى، كما أن السعودية كدولة، لم يسبق لها التخطيط لحملات حربية بأكملها، وتبعًا لذلك تم انتقاد الحملة في أكثر من موضع لانتهاجها سياسة القصف الجوي غير الدقيق، والحصار البحري الذي أدى إلى المنع الكامل تقريبًا من وصول الوقود والمواد الغذائية إلى اليمن الفقير، فضلًا عن أن معظم الأعضاء الآخرين في التحالف – الذين تم إجبار بعضهم على المشاركة في الائتلاف من قِبل السعودية – لم يساهموا بأي مجهود عسكري يذكر مقارنة بالسعودية.

خارج المملكة هناك إجماع واسع النطاق على أن الحرب تسير بالاتجاه الخاطئ، كون جماعة الحوثي مازالوا يتقدمون باليمن، كما تبث وكالات المعونة الدولية الحصيلة الإنسانية للحرب، والتي وصلت حسب إحصائيات الأمم المتحدة إلى 1849 مدنيًا، فضلًا عن خطر المجاعة الذي يحدق بملايين اليمنيين، كما أن السعودية متهمة من قِبل اليمنيين بغض الطرف عن جماعات تنظيم القاعدة التي تتقدم في اليمن في خضم سعيها لدحر الحوثيين، ناهيك عن انعدام وجود خطة ذات مصداقية للتسوية السياسية في اليمن، لأسباب ليس أقلها أن السعودية ترفض الحوار مع الحوثيين، مما أسفر ويسفر عن امتداد عمر الأزمة اليمنية، التي يطحن في رحاها آلاف اليمنيين يوميًا.

على صعيد آخر، لم يكشف الدعم السعودي للثوار في سورية، المستمر منذ عدة سنوات، عن أي عمق إستراتيجي أو دبلوماسي، ورغم ثروتها الهائلة، لم تنفق المملكة على جماعات الثوار في سورية، مثلما أنفقت إيران على دعم حليفها بشار الأسد، فضلًا عن أن ما أنفقته السعودية تم توزيعه على مجموعات متعددة وكثيرة جدًا، مما حال دون تنسيق جهود المجموعات المقاتلة مع بعضهم البعض.

ولكن الأمور قد تتغير الآن، مع توجه الملك سلمان لتنحية خلافات الماضي مع تركيا جانبًا، بغية تحقيق تعاون مثمر معها قادر على إحداث فرق في المنطقة، وفعلًا أدت زيادة التنسيق مع الأتراك والقطريين في سورية إلى تقدم الثوار بشكل كبير في شمال غرب البلاد.

بيد أن الدور السعودي في سورية يعوقه على نطاق واسع صعود ما يسمى بالدولة الإسلامية “داعش”، تنظيم الخلافة الإسلامية الذي وجه إلى المملكة حفنة من الهجمات اليتيمة، مما ضاعف من قلق المملكة، وحثها على التحرك بسرعة لوقف الأموال الخاصة من الوصول إلى التنظيم، حيث يضطلع بهذه المهمة محمد بن نايف، الذي كان مسؤولًا عن مهمة استئصال القاعدة من المملكة بعد عام 2001، والمعروف بمثابرته وحنكته عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب، ويُقال إنه قدم تفاصيلًا حرفية لأمريكا حول كل سعودي سافر للانضمام إلى دولة الخلافة.

ولكن في الواقع، يصعب على السعودية مواجهة تنظيم داعش، في الوقت الذي تتشابه فيه أيديولوجية التنظيم من حيث الدعوة للنقاء الديني والتعصب، مع العقيدة السعودية الوهابية، مع فارق وحيد – ولكن حاسم – ما بين الأيديولوجيتين وهو تعهد رجال الدين الوهابيين بالولاء للملك؛ فالصفقة التي حظي من خلالها آل سعود بشرعية رجال الدين في المملكة، تتضمن إطلاق العنان لأفكار رجال الدين الوهابيين المتعصبة ضمن البلاد، مما يقوض قدرتها على استخدام القوة الناعمة الدينية للنيل من التعاليم الدينية المتعصبة التي تنشرها داعش، وهي القوة التي كان ينبغي أن تتمتع بها السعودية باعتبارها مهد وموطن النبي محمد، وحاضنة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

التحديات التي تنتظر الشباب الحاكم

وفقًا لما تقدم، فإن القوة الناعمة الدينية التي يجب أن تتمتع بها المملكة العربية السعودية هي في وضع حرج، ومصادر الهيبة السعودية غير العسكرية والمالية شحيحة بطبيعتها؛ فلا يمكن مثلًا مقارنة صناعة السينما السعودية مع صناعة السينما المصرية التاريخية، كما لا يمكن مقارنة السعودية بدبي، التي تقف كصرح حضاري بهندستها المعمارية الحديثة والأنيقة، وبذلك فإن المملكة – بلا شك – ليس لها أي نفوذ ثقافي، كما أنها تفتقر للباقة الحضارية، مع المشاريع التي فشلت بتنفيذها، والمباني الفارغة في المنطقة المالية الجديدة في الرياض، وهي المدينة الكئيبة والمملة والراكدة التي لا تتخلف عن دبي فحسب، وإنما أيضًا عن المنامة، العاصمة البحرينية، وهي بذلك ليست مدينة يُطمح بزيارتها أو بمحاكاتها.

في الوقت الذي يُبغض العالم بأسره جهود المملكة السعودية تجاه القيادة الإقليمية، فإن شعب المملكة، الممتعض قليلًا من فكرة تسلم الأمراء الشباب لزمام أمور المملكة، معجب على الأقل ببعض تصرفات المملكة؛ فالحرب في اليمن تحظى بشعبية كبيرة، وعلى سبيل المثال قامت شركة زين – مشغل الهاتف المحمول الأشهر في البلاد – بإصدار عرض بتخفيضات بنسبة 50% على المكالمات للجنود السعوديين، كما استجابت النساء السعوديات بحماس كبير إلى هاشتاج في موقع تويتر يتضمن سؤال المرأة السعودية فيما إذا كانت ستتزوج رجلًا يرتدي زيًا عسكريًا، وهذه المواقف تضاف إلى الرصيد الشعبي للملك والأمراء الشباب، وخاصة محمد بن سلمان، الذي يعتبر رمزًا للحرب الأخيرة.

من خلال إعادة صياغة ولاية العهد السعودية، استطاع الملك سلمان تسوية قضيتين هامتين على حد سواء، أولهما تسوية قضية سباق السلطة بين الأمراء من الجيل الثالث الذي يزيد عددهم عن الـ8000 أمير، والقضية الثانية هي إبقاء السلطة محصورة ضمن فرع واحد داخل الأسرة الملكية، حيث عمد سلمان إلى معالجة هذه القضايا بشكل غير مسبوق ضمن الأسرة الحاكمة؛ ففي شبه انقلاب في القصر الملكي، أزاح سلمان الأمير مقرن من مركزه كولي للعهد، لإفساح المجال أمام ابن أخيه محمد بن نايف، الذي كان يحظى باحترام الجمهور، وأمام نجله المفضل محمد، وصادقت هيئة البيعة، المؤلفة من الأمراء الذين يمثلون سلاسة نسب الأبناء الـ45 للملك المؤسس عبد العزيز، على هذه الصفقة تلقائيًا، ويُشاع أن مقرن الخائب الأمل تم تعويضه بشكل مجزٍ.

كما أن اللجان الكثيرة التي كانت سابقًا مسؤولة عن اتخاذ القرار بالسعودية، تم استبدالها بمجلسين شاملين يضعان السلطة في يد ولي العهد الجديد وابن عمه، حيث تم تشكيل مجلس الشوؤن السياسية والأمنية في المملكة وتعيين محمد بن نايف رئيسًا عليه، وتشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي برئاسة محمد بن سلمان، وبذلك يتبين بوضوح أنه تم الاستغناء عن سياسة الملك السابق عبد الله، الذي كان يفضل اتباع الطريقة العشائرية لبناء توافق الآراء من أسفل إلى أعلى، عن طريق ترك الأفكار تطفو في تجمعات المجتمع في جميع أنحاء البلاد، لرصد ردود الأفعال عليها، قبل اتخاذ قرار بها.

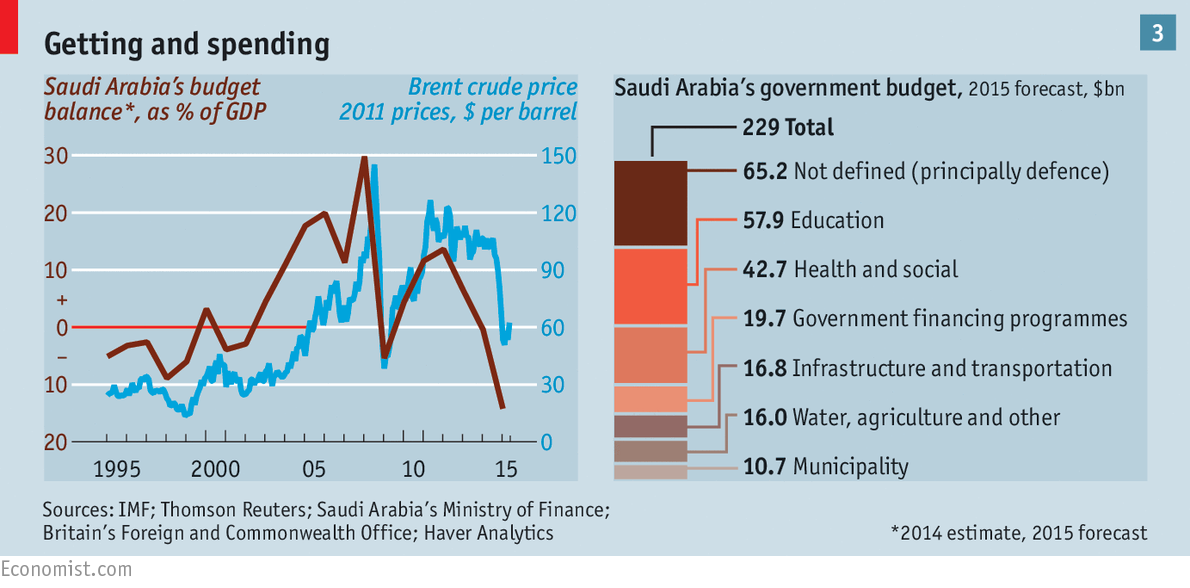

ولكن لاستمرار هذه القوة الموحدة المشكلة حديثًا واستدامتها على المدى الطويل، فإن عليها تحقيق إصلاح اقتصادي ضمن المملكة، فالانخفاض الأخير في سعر برميل النفط من 110 دولارات إلى 65 دولارًا، لم يوقع المملكة العربية السعودية في أزمة مالية بعد، على عكس هبوط الأسعار الذي حدث في أواخر التسعينيات، وذلك لأن البلاد تتمتع باحتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ حوالي 697 مليار دولارًا أمريكيًا، وهذا الاحتياطي الهائل الذي يقارب حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لا يكفي لتخفيف وطأة الانخفاض فحسب، وإنما يسمح لقادة البلاد أن يتخذوا موقفًا لا مباليًا حياله أيضًا، ويتوضح ذلك من خلال قطع الميزانية الذي صدر في ديسمبر من العام الماضي، الذي لم يتضمن ولا حتى تلميحًا صغيرًا لخفض الإنفاق، بل بدلًا من ذلك، سمح بحصول عجز في الميزان التجاري يبلغ 36.8 مليار دولار، حيث أغدق الملك سلمان إبان توليه الحكم في يناير الماضي موظفي الدولة بمكافآت مجزية، كما أعلن عن مِنح لبقية رعاياه، يمكن أن تستغرق من 3 إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولكن مع اعتماد الإيرادات الحكومية بواقع 90% منها على واردات النفط، وانخفاض سعر النفط الأخير بدون وجود دلائل على قرب إعادة ارتفاعها، فإن هذا الكرم السعودي لا يمكن أن يستمر، حيث يُلاحظ ارتفاع الإنفاق السعودي على مدى العقد الماضي لتمويل نمو مشاريع دولة الرفاه والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الميزان التجاري السعودي هذا العام نحو 100 مليار دولار، أو 15% من الناتج المحلي الإجمالي كما تُظهر توقعات صندوق النقد الدولي، ووفقًا للخبير الاقتصادي جايسون توفي من مؤسسة كابيتال إيكونوميست البحثية “ما دام سعر برميل النفط بحدود الـ65 دولارًا، وطالما أن المملكة تنفق كما لو أن سعر البرميل حوالي 100 دولار -وخاصة في أزمة اليمن -، فإن احتياطيات المملكة سيتم استنزافها حتمًا”.

الناتج المحلي الإجمالي للسعودية وأوجه إنفاقه

بعض أفراد العائلة المالكة قلقون من الوضع السعودي، حيث غرّد الوليد بن طلال آل سعود – الذي يصور نفسه على أنه وارن بافيت العرب – في حسابه على تويتر، إن انخفاض أسعار النفط يشكل كارثة كبرى، كما أن بعض المستثمرين السعوديين تراجعوا عن استثماراتهم؛ ففي يناير، هبط السعر السوقي للريال أمام الدولار عن سعر الصرف الرسمي، ملمحًا بذلك إلى حصول مضاربات في رؤوس الأموال، وما بين نهاية يناير وحتى نهاية مارس، انخفضت احتياطيات المملكة العربية السعودية من العملات الأجنبية بنسبة 5%، مما يشير إلى أن البنك المركزي كان يعمد إلى طرح الدولار للبيع في السوق لتعويض هروب رؤوس الأموال، ربما نتيجة للموقف التوجسي والمتخوف لأصحاب الأموال والبنوك والشركات.

بناء على هذا المعدل، فإن احتياطيات المملكة العربية السعودية ستنفد في غضون ثلاث سنوات فقط، ولكن إذا لم تعمد المملكة إلى انفاق احتياطياتها لدعم عملتها، فإن هذا الاحتياطي سيسمح لها بالاستمرار لفترة أطول من ذلك ولكن مع عجز كبير في الميزانية، وبالنظر إلى أن الوضع الاقتصادي للسعودية أقوى مما كان عليه في التسعينيات، وأيضًا إلى قيامها بتسديد جميع ديونها المحلية، فإنها إذا واصلت بتحقيق عجز مقدراه 100 مليار دولار سنويًا، في الوقت الذي تفرغ فيه احتياطياتها، وتصدر فيه سندات ديون محلية بقيمة تصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن المملكة يمكن أن تستمر لمدة عشر سنوات، كما أنها يمكن أن تسعى للحصول على بعض الدعم من زبائن النفط في الخارج، مثل الصين.

عشر سنوات هي فترة الحكم القصوى لوزراء المالية الغربيين وتجار النفط، ولكن بالنسبة لحكام المملكة العربية السعودية، الذين تمتد فترة حكم بعضهم حتى آخر حياتهم، فإن هذه المدة تشكل فترة من عمرهم السياسي ليس إلا، والجدير بالذكر أن الملك الجديد سعى للقيام ببعض المحاولات للتعامل مع زيادة الإنفاق، حيث أصدر الملك سلمان قرارات بإيقاف بعض مشاريع الفيلة البيضاء “وهو تعبير اقتصادي يعني المشروع غير المجدي الذي تشكل حيازته عبئًا أكبر من الفائدة العائدة منه”، بما في ذلك إيقاف تنفيذ بناء بعض ملاعب كرة القدم الجديدة، كما تم التخطيط لفرض ضريبة جديدة على الأراضي غير المستغلة، وتم تداول أحاديث عن إدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وزيادة رسوم الحج، ولكن حتى لو تم تطبيق جميع ذلك، فإنه لن يجدي نفعًا مع بلاد انحصر مستوى إنفاقها عند حد معين يفوق قدرتها على النجاة اقتصاديًا ضمن المدى المتوسط، على افتراض استمرار أسعار النفط على الوضع الحالي، فضلًا عن الاستهلاك المحلي للطاقة، الذي يستهلك في الوقت الراهن نحو ربع الإنتاج، هو في ارتفاع مخيف وسريع ومطرد مع النمو السكاني المتزايد، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان السعودية إلى 45 مليون بحلول عام 2050، مقارنة مع 28 مليون وهو عدد سكانها اليوم، وحسب بعض التقديرات، ومع هذا المعدل المرتفع من استهلاك الطاقة، لن يكون هناك أي نفط لتصديره بحلول عام 2030.

المقتضيات غير الشعبية

بدأت الجهود السعودية لتنويع الاقتصاد منذ تسعينيات القرت الماضي، عندما أدى هبوط أسعار النفط إلى قيام ولي العهد آنذاك الأمير عبد الله، بالإعلان عن أن “عصر الوفرة قد انتهى”، ولكن عندما تعافى سعر النفط، تلاشت هذه الجهود، ولم تترك خلفها سوى تقدم ضئيل.

القطاع الخاص السعودي يهيمن حاليًا على بعض الصناعات، مثل البتروكيماويات والألمنيوم، وهي الصناعات التي تعتمد على النفط المدعوم من قِبل الدولة، وعلى الرغم من أن الدولة تنفق بشكل كبير على التعليم، بيد أنها لا توفر فرص عمل ملائمة للجيل الشاب، وخاصة للنساء، اللواتي يشكلن أقل من 20% من القوة العاملة في البلاد.

بناء عليه، فإن التعامل مع هذه المشاكل، يتطلب مستوى عالٍ من الالتزام بهدف تحقيق إعادة هيكلة جذرية، بطريقة لم تعتد عليها الأسرة المالكة الحذرة والمحافظة، ذلك أن التغيير سيشمل خفض بعض الإعانات، وتغيير موقف البلاد المعادي لحقوق المرأة، مما سيؤدي إلى مفاقمة التوترات السياسية، وهي نتيجة لا يسعى النظام السعودي لمواجهتها، ولكن بذات الوقت، إن تجنب إعادة الهيكلة ونفاد المال السعودي، يمكن أن يؤدي إلى نتائج مشابهة أو أسوأ من النتائج السابقة.

وربما لهذه الغاية، تم تضخيم آثار ونتائج الثورات الشعبية أمام الشعب السعودي ببساطة، حيث شهد السعوديون ما حدث في أماكن أخرى نتيجة لثورات الربيع العربي، والغالبية العظمى منهم لا يحبذون ما حصل، حتى أكثر الفئات المضطهدة، مثل الأقلية الشيعية المقموعة في الشرق، أو النشطاء المعتقلين لمجرد مطالبتهم بالإصلاح، يعتقدون أنهم أفضل حالًا بدون ثورة، من أن يقوموا بإعادة تكرير النموذج السوري أو الليبي، ولكن الشباب الواعي والمثقف يطالب بزيادة الخدمات في الداخل، بدلًا من إنفاق المال السعودي على المغامرات الخارجية، وقد يجادل البعض بأن هذه الفئة ليست تواقة لنظام ديمقراطي كامل، ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر أنها لا تزال تسعى للمزيد من حرية الرأي.

تاريخيًا رجال الدين – وليس الليبراليين – كانوا مصدر عدم الاستقرار الأكبر في المملكة، لكن العائلة المالكة السعودية، القائمة على دعم من رجال الدين، لم تقم بأي جهد يذكر لترويض وتقليم الفكر الوهابي، الذي يراه الكثيرون، بما في ذلك السنة، على أنه الركيزة الإيديولوجية الأساسية للراديكالية العنيفة.

المعتقدات الدينية داخل المملكة هي أكثر تنوعًا مما كانت عليه سابقًا، والتظاهر بخلاف ذلك، كان يعمل على زيادة معدل فقدان أتباع علماء الدين الرسميين، ولكن يبدو أن الملك سلمان يعطي هؤلاء العلماء مجالًا أوسع من الحرية حاليًا، حيث يُقال إنه لا يحثهم، كما فعل سلفه عبد الله، على انتقاد داعش علنًا، كما عمد في يناير إلى الإطاحة برئيس الشرطة الدينية، في حركة اُعتبرت على أنها محاولة لتقليم مخالب هذه المؤسسة، أما الممارسات الصاخبة والشرسة ضد المسلمين الشيعة، فلم يتم معالجتها بتاتًا.

بالمحصلة، إذا كان الملك سلمان وورثته يسعون لجعل المملكة العربية السعودية دولة رائدة، فيجب عليهم أولًا إصلاح اقتصاد الدولة، ويجب عليهم ثانيًا معالجة تطرف رجال الدين في الداخل السعودي، بغية تأسيس القوة الناعمة الدينية للدولة، وهاتان المهمتان ضخمتان ويصعب تحقيقها، والمهمة الأولى ستصعّب من المهمة الثانية للغاية، خاصة إذا اتخذ الهياج الناجم عن إعادة الهيكلة الاقتصادية الشكل الديني، وقد تظهر هنا أيضًا مضاعفات أخرى متأتية عن الطريقة التي عمد فيها الملك سلمان إلى جمع السلطة ضمن فرعه ضمن العائلة المالكة.

آل سعود يدركون جيدًا أنه في مطلع القرن الـ20، أدى الصراع المفتوح بين أعضاء العائلة الحاكمة إلى نشوء الدولة السعودية الثانية، ولكن على الجهة الأخرى، من غير المتصور أن أبناء الملك السابق عبد الله، أو أخوة محمد بن سلمان الأكبر سنًا، يشعرون بفرحة غامرة بالطريقة التي تم فيها ترتيب الخلافة في المملكة، ومن المرجح، إذا اتجهت الأمور للسير على غير ما يرام، فإن الملك سيتراجع عن التغييرات الجذرية التي أحدثها، كما أنه من الممكن أيضًا، أن يتم الإطاحة بولي العهد ونائبه، بمعنى أن محمد بن سلمان يجب أن يكون على ثقة بأن السابقة التي ابتكرها والده بالإطاحة بولي العهد، يمكن أن يتم استخدامها ضده أيضًا.

السعوديون قد يبقون مبتهجين ومعجبين بالأمير الشاب محمد بن سلمان لفترة من الوقت، وطموحه الكبير، إذا تم توجيهه بالشكل الصحيح، قد يقود بلاده إلى الاستحواذ على النفوذ الذي تفتقر إليه، وإذا كان مقدرًا له – بعد فترة من الزمن – أن يتوج كملك، فإن ذلك سيكون حتمًا نتيجة لقيادته المملكة نحو الأفضل، ولكن هذا التعاقب نحو العرش قد لا يكون أمرًا مؤكدًا وحتميًا.

المصدر: الإيكونوميست