الأدب فُسحته واسعة ، فيه من الأعمال من استطاع أن يحظى بالمجد ويمنح صاحبه الخلود ، فالحرف كالصلصال ، يحتاج الى الدقة مثلما يحتاج الى الذائقة العالية في التشكيل . هذه الروايات استطاعت أن تؤثر في محيط واسع ومنوّع من القرّاء ، ولم تلبث ان اصبحت تتوافر كأساسيات في أي مكتبة تطأها قدماك .

نبدأ برواية لا أتوقع أن أحداً فاته صداها ، ففي قواعد العشق الأربعون ، استطاعت إليف شافاق أن ترسم لنا خطين متوازيين من الزمن ، أولّهما في عصرنا هذا حيث تدخلنا الى منزل إيلا وزوجها الذي تحاول أن تقاوم رائحة خياناته النتنة لكي تحافظ على رابطة أسرتها ، كونها أم لأطفال بأعمار مختلفة جميعهم يحتاجون إليها ويعتمدون عليها إلا أنها تقرر أن تهجره سعياً وراء أحد الكتاب المغمورين الذي تتعرف عليه من خلال مؤسسة أدبية أوكلت إليها مهمة نقد رواية هذا الكاتب . أما ثانيهما هو القرن الثالث عشر حيث تعرّفنا إليف على درويش جوّال ، أشعث أغبر ، حوى قلبه أسرار السماء والوصول ، وعرف باسم شمس التبريزي ، يبدأ شمس رحلته باحثاً عن رفيق روحه الذي يجده أخيراً في قونية ، كواعظ يتهافت العامة لسماع خطبه ، يدخل شمس على حياة مولانا جلال الدين الرومي ويأخذ بيده ليعرجا معاً إلى السماء ، وتُكتب أجمل الأشعار في التاريخ الإسلامي عن العشق الإلهي وتجربة التجاوز للعالم المادي والغرق في الماوراء . تنتهي القصة بمقتل مولانا شمس التبريزي على فرقة الحشاشين بأمر من ابن جلال الدين الرومي الأصغر .

أمّا عالم صوفي ، فهي من أروع الأمثلة على أن الأدب الغير مُجرد هو من أمتع صور إيصال أعقد الأفكار وأشدها إلتباساً ، فقد برع جوستين جاردر بروايته التي تعتبر مقدمة في عالم الفلسفة بتعريف القارئ الى أساسيات التاريخ الفلسفي الإغريقي وما تلاه ، بشخيصاته ونظرياته بطريقة مشوقة ، حيث تكون الدروس الفلسفية على شكل طرود تتلقاها صوفي من استاذ مجهول ، وجد لديها الفضول الكافي لكي يختارها لهذا العلم .

في حارة البيازين ، صباح سقوط آخر الممالك الأندلسية بيد الإسبان ، تروي لنا السيدة راء ( رضوى عاشور ) حسرتنا ، التي كل ما حلت ذكراها أوجعت فينا فأصابت الوجع . غرناطة ، مريمة ، الرحيل ، هي الثلاثية التي تقص علينا أنباء الأندلس كيف عاش أهلها في النعيم المقيم قبل سقوطها ، وكيف صُلبَ ماضيهم وتقلصّ حاضرهم بالمعاهدة التي أمضاها آخر ملوك غرناطة متنازلاً للإسبان عن الفردوس الإسلامي المفقود منذ حينها .

إذا كنت قد أحببت الطنطورية لرضوى عاشور ، فحتماً ستقع في شباك الثلاثية ، فكلاهما تحكيان لك حكاية ماضٍ عريق ، وقلوب مُنكسرة ، وهامات لم تنحنِ ، وعيون أبت أن تميل الى الاستسلام ، وقبور لا وحشة فيها .

البحث عن هوّية دائماً موضوع شائك ، فكيف إن كان المجتمع الذي تود أن تنتمي إليه يلفظك خارجاً ؟

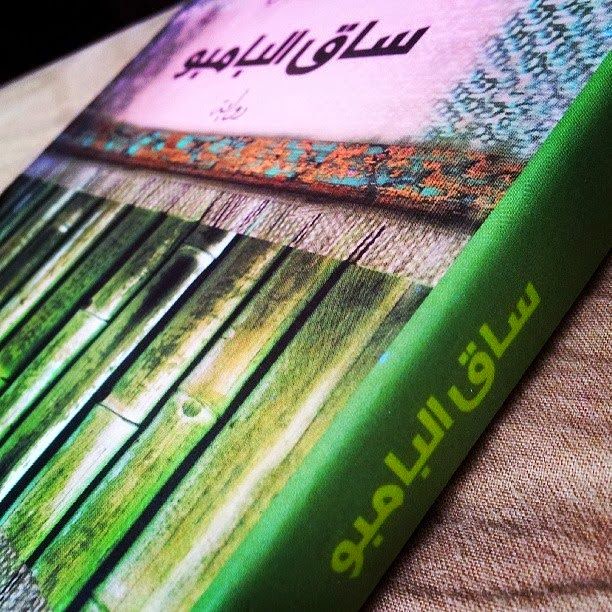

الإنسانية وعدمها ، الإيمان وانقطاعه، الذنب وغفرانه، الغربة ووحشتها، الوطن ودفئه ، الحب وانحساره ، هذه المتناقضات جميعها سوف تجدها في رواية ساق البامبو للكاتب سعود السنعوسي ، أجاد الكاتب فيها تصوير ظمأ الإنسان وهو يبحث عن نفسه في بَلدين كلاهما على طرفي نقيض في العادات والتقاليد والديانة راجياً بأن يرى إنعاكس صورته في إحدى رايتهما ، وخلال ذلك سيحتاج حتماً للإيمان بقوى عظمى تنتصر به على القوالب الاجتماعية المقيتة والمقاييس البشرية الغير منصفة في أكثر أحيانها وتنشله من ضيق الأنانية الى رحاب الحب ومن نفاق المجتمعات العربيّة أحياناً في إقحام الله في مسائلهم ومشاكلهم اسماً بلا خشية وذكراً بلا حضور إلى اللجوء للإيمان به والتوكّل عليه واستشعار رأفته في أكثر المواقف حرجاً وازدحاماً بالقسوة والوحدة والغربة عن الذات والوطن والانسانية ، أما الأجمل هو عندما يَصدُقك قلبك وتتبنّى انت وجهك وتتجاوز الحد الفاصل ما بين الاشتباك مع النفس والتصالح معها وتنتصر على محاولات شيطان ما بإحتلال قلبك في الوقت الذي كنت تهيؤه فيه منزلاً لله فتصل الى قمتك أنت حاملاً معك الهوّية التي حققتها وشقيت لتجدها .

أحبب ذاتك .. تقبّل ماضيك .. غيّر واقعك ، حكمة يعلمنّا إياها سعود السنعوسي في روايته الحاصلة على جائزة البوكر ( ساق البامبو ) .

“اكتب يا هيبا، فالذي يكتب لا يموت ”

استطاع يوسف زيدان في روايته الحاصلة على جائزة البوكر ، ان يتعرض للخلافات اللاهوتية القديمة حول اختلاف طبيعة المسيح ، من خلال قصة لراهب مصري يتصارع مع ( عزازيل ) – وهو اسم الشيطان في الكتاب المقدس – ، فيشده نحو الأرض ونحو رغباته الجسدية فينجح تارة ، ويفشل تارة أخرى فيعود الى طبيعته السماوية بعد أن يكون قد استهلك كل ما في روحه من إيمان وقوة من هذا الصراع .

الرواية نالت الكثير من الإعجاب على قدر ما نالت من الاستياء من الجانب الكهنوتي المسيحي ، وربما هذا ما كان يصبو إليه يوسف زيدان عندما اقنع القارئ ان المخطوطات التي بنى عليها القصة هي صحيحة ووجدت في الموقع الأثري المذكور .

– ” لماذا تختار آيات من القرآن كعناوين لرواياتك ؟ ”

– ” لأنني أصبو بذلك الى الخلود ”

هذا كان جواب الكاتب والشاعر الأردني أيمن العتوم في إحدى محافل توقيع حديث الروايات ، نجحت أولى رواياته ( يا صاحبي السجن ) في لفت انتباه معظم القرّاء من كافّة الأطياف ، إذ يصف فيها الدكتور أيمن تجربته في سجن المخابرات الأردنية ، بعد إلقائه لقصيدة مناهضة للنظام ، يأخذك الدكتور في تفاصيل السجن ويومياته ، ويجعلك تدرك معنى الحرية وقيمتها من خلال وصفه لمعاناته عندما افتقدها .

السجن كفيل بأن يقلب الفطرة الإنسانية ، لأن قيمة الإنسان العظمى تسلب منه داخل أسواره ، الحرية ، كان السجن اول المستقبلين لمصطفى خليفة في وطنه ، بعد أن عاد إليه من رحلة دراسية في فرنسا ، فسجن ثلاثة عشر عاماً داخل السجون السورية بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ، والمضحك المبكي ان مصطفى كان مسيحياً لايربطه مع الاخوان شيء لا من قريب ولا من بعيد ، لكن الغباء المخابراتي أو ربما الظلم بأنكى صوره كان قادراً من أن يجعل حديثاً دار بين مصطفى ورفاقه في احدى المقاهي الباريسية حول سياسة عائلة الأسد في سوريا هو مفتاح لجحيم سيقيم فيه مصطفى لمدة ثلاثة عشر عاماً يقضيها متلصصاً على الحياة ، ليطلق سراحه بعدها يمشي على أربعة ، فاقداً أسرته ، ومعناه .