ولدت الدول العربية الحديثة، كما نعرفها، في ظل ظروف قاهرة، وبدون رغبة من شعبها في أغلب الأحيان.

بعضها، كما الجزائر ومصر وتونس، كان ولاية عثمانية قبل أن يقع، على التوالي، تحت السيطرة الاستعمارية في القرن التاسع عشر.

وبعضها الآخر ولد من خارطة المصالح وتوزيع الغنائم الغربية قبل الحرب الأولى بقليل، كما هو حال ليبيا، أو بعد انهيار ما تبقى من السلطنة العثمانية في نهاية الحرب، كما هو حال العراق وسورية وفلسطين والأردن ولبنان؛ أو بفعل الآثار المزلزلة لتلك الحرب، كما هو حال المملكة العربية السعودية.

قبل التدخل الغربي الإمبريالي في هذه المنطقة من العالم، لم يكن للحدود السيادية من معنى، حتى عندما كانت مصر ولاية عثمانية وتونس ولاية أخرى والجزائر ولاية ثالثة.

أما في ليبيا والمشرق، فلم تكن حدود الولايات السابقة من صنع حدود الدول الجديدة، بل تدافع المصالح وموازين القوى الإمبريالية.

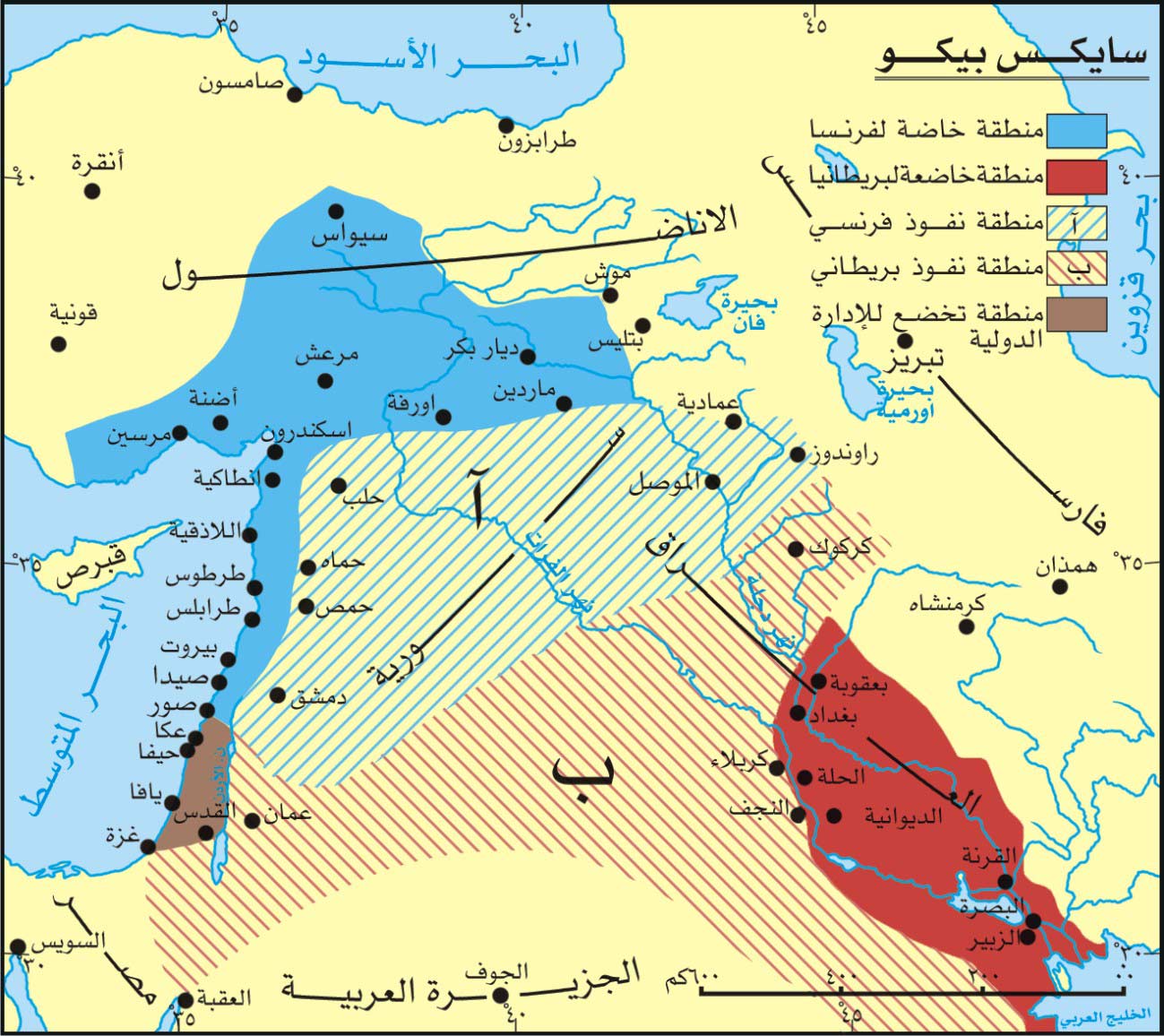

وتعتبر الاتفاقية السرية بين بريطانيا وفرنسا، التي عرفت باسم اتفاقية سايكس بيكو، وتم التوصل إليها في ربيع 1916، بعد أقل من عامين على اندلاع نيران الحرب، مثالاً واضحاً على التعسف الذي رافق ولادة نظام الدول المشرقية.

كانت بريطانيا وفرنسا قد وضعتا تدمير السلطنة هدفاً رئيسياً لحربها في المشرق، وكلفتا مسؤولين حكوميين، البريطاني مارك سايكس والفرنسي جورج بيكو، للتوصل إلى اتفاق حول توزيع البلاد العثمانية بينهما.

وقد أصبحت روسيا القيصرية طرفاً في الاتفاق بعد ذلك. شمل الاتفاق ليس تحديد مصير العراق وبلاد الشام والحجاز، وحسب، ولكن أيضاً الأناضول وإسطنبول والجزء الأوروبي من السلطنة كذلك. ولكن نتائج الحرب لم تتطابق مع موازين ورغبات منتصف سنواتها.

فمن ناحية، اندلعت حركة مقاومة مريرة في الأناضول، جعلت هدفها تحرير ما كان لم يزل تحت السيطرة العثمانية، عندما وقعت السلطنة هدنة أقرت فيها بالهزيمة. وحركة المقاومة هذه هي التي انتهت بتحرير ما نعرفه اليوم بالجمهورية التركية، وتوكيد استقلالها.

ومن ناحية أخرى، كانت بريطانيا من تحمل الجهد الأكبر للحرب في المشرق، وأصبح من الضروري، من وجهة نظر حكومة الحرب البريطانية، إعادة النظر في خارطة تقسيم مناطق النفوذ التي تم التوصل إليها في سايكس بيكو، والتي أعطت فرنسا أكثر مما تستحق.

من جهة ثالثة، كان ثمة تطورات على الأرض، فرضت على الدول الإمبريالية إجراء تعديلات في خطوط الحدود، كما حدث في ضم ولاية الموصل، الغنية بالنفط، للعراق بعد هدنة مدروس، وتحويل شرق الأردن إلى إمارة يرأسها الأمير عبد الله، وتعديل الحدود بين العراق سورية إلى الشرق من نهر الخابور؛ ثم، في النهاية، القبول بسيطرة عبد العزيز آل سعود على معظم الجزيرة العربية، وترسيم الحدود بينه وبين العراق والأردن.

الصورة الإمبريالية للمشرق الجديد تم الاتفاق عليها، إلى حد كبير، في مؤتمر دول الحلفاء بسان ريمو في 1920.

وفي نهاية فبراير وبداية مارس 1921، عقد وزير المستعمرات البريطانية، ونستون تشرشل، مؤتمراً للمسؤولين البريطانيين في المشرق العربي بفندق شبرد بالقاهرة، حيث وضعت بريطانيا اللمسات الأخيرة على وجودها الإمبراطوري في المشرق العربي.

ولكن الوضع في الجزيرة العربية احتاج عامين أو ثلاثة أخرى، ليتبلور في صورته التي نعرفها.

فما هو الشرق الذي ولد من خضم سنوات التراجع والانهيار العثماني؟

نظرت الدول الإمبريالية إلى المشرق من زاوية الرؤية القومية الأوروبية للعالم. كان هناك وعي قومي قد أخذ في التبلور في المشرق العربي الإسلامي منذ نهايات القرن التاسع عشر، ولكن قلة ضئيلة فقط من العرب أو الترك أو الكرد تصورت قيام دول مستقلة على أساس قومي قبل الحرب الأولى.

الأسوأ، أن الرؤية القومية لم تطبق بصورة سوية، ولا عادلة. طالب العرب، ممثلين بالشريف حسين، في اتصالاتهم بالحلفاء خلال سنوات الحرب بإقامة دولة عربية واحدة. ولكن مطلبهم لم يستجب له، وقسمت بلادهم إلى دول متعددة.

مجموعة إثنية معتبرة، كالأكراد، انتهت إلى الانقسام بين عدد من الدول الجديدة، مثل تركيا والعراق وسورية، بينما غض النظر كلية عن وجودهم في إيران.

دولة مثل لبنان، اصطنعت كلية من لا شيء، بمعنى أنها دولة لم تستند لا إلى ميراث تاريخي، ولا إلى مدينة رئيسية، ولا إلى خارطة الولايات العثمانية السابقة، ولا حتى إلى الرؤية القومية.

أرادت فرنسا توفير رعاية خاصة للطائفة المارونية، التي نظر إليها الفرنسيون باعتبارها الأكثر ولاءً لهم، فخلقوا لها دولة من عدم لتحكمها.

وبينما اتسمت دول شمال إفريقيا بقدر كبير من الانسجام، كون أغلبية سكانها من المسلمين، وحيث هيمنة مستقرة للثقافة العربية الإسلامية، شجعت النزعات الإثنية البربرية على بلورة وعي قومي انفصالي.

صنع الأساس القومي، العاجز والمضطرب وغير العادل، مشاكل مستعصية في معظم دول المشرق.

قاتل الأكراد دولهم الحاكمة في حلقات متتالية من العنف من أجل دولتهم القومية، وقاتلتهم الدول بلا هوادة، في حروب أودت بحياة مئات الألوف خلال القرن الماضي، وخلقت عداوات وأحقادا، واستنزفت مقدرات هائلة.

ولأن معظم دول المشرق افتقد لمقدرات بناء الدولة أصلاً، أصبحت هذه الدول أدوات في يد القوى الخارجية التي وفرت لها الحماية وضمانات الاستمرار؛ بينما جهدت الدول الأكبر في الإقليم بصورة مستمرة لحماية مصالحها وتوكيد دورها وموقعها.

شكل لبنان والأردن، على سبيل المثال، مصدر قلق ومخاوف لسورية، في حين يعيش كلاهما أزمة فقدان التوازن مع سورية. ووجد العراق نفسه، على مساحة نصف مليون من الكيلومترات المربعة، بنافذة صغيرة على البحر، لا تبعث على الاطمئنان ولا تستجيب للحاجات الإستراتيجية للبلاد.

دول مثل ليبيا، حتى بعد مئة عام على قيامها، لا تتمتع بالثقل الديمغرافي القادر على حماية حدودها. ودولة مثل مصر، أدى فصل السودان عنها إلى وقوعها أسيرة لشح الموارد الزراعية والمائية، بينما صنع من السودان دولة مثقلة بعلاقات الجماعات الإثنية غير المستقرة.

وإضافة إلى هذا كله، أعطيت فلسطين وطناً ‘قومياً’ لليهود، في وقت لم تكن هناك مجموعة قومية يهودية بأي حال من الأحوال، ولا كان هناك في فلسطين من اليهود ما يبرر منحهم وطناً قومياً، وكان من الواضح أن فتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية عالمية سيؤدي إلى اندلاع عنف مستديم في فلسطين وجوارها الإقليمي كله.

لم تكن هذه هي المشكلة الوحيدة في النظام السياسي الذي فرض على شعوب المشرق، إذ لم تقم القوى الإمبريالية بصناعة دول متعددة وحسب، بل وأقامت هذه الدول على فكرة السيادة، وسيطرة الدولة على الشعب والأرض، وشجعت على بروز هوية جديدة، مرتبطة بالدولة الجديدة وحدودها.

تطلبت سيادة الدولة قوانين جنسية وجوازات سفر، وتماه بين هوية المجموعات السكانية المختلفة والدولة. وفي منطقة من العالم لم تعرف مفهوم سيادة الدولة من قبل، ولا قداسة الحدود، ولا شروط الجنسية، برزت تعقيدات لا أول لها ولا آخر، وخلق نظام تمييزي مستبطن أو معلن في كل من الدول الجديدة.

ملايين من العرب لم يزالوا إلى الآن بلا جنسية؛ ملايين أخرى، ظلت تحمل عبء التاريخ الذي اكتسبت فيه جنسيتها، قبل أو بعد صدور القانون الخاص بالجنسية؛ وملايين من أبناء الأسر والعائلات والعشائر الواحدة وجدت نفسها وقد انقسمت بخط حدود لم يكن لها من دور ولا إرادة في رسمه.

ترتبط قبائل وعائلات شمال سيناء ارتباطاً عائلياً وأسرياً بقبائل وعائلات جنوب فلسطين؛ وهو ما ينطبق على قبائل صحراء مصر الغربية وشرق ليبيا، وغرب العراق وشرق سورية، وغرب الجزائر وشرق المغرب، وجنوب السعودية واليمن، وحدود سورية كلها بجوارها العربي والتركي.

ولم تقتصر أزمة دول ما بعد الحرب الأولى على الإطار الذي استندت إليه والطبيعة العشوائية لعلاقاتها البينية، بل وتعلقت ببنيتها الداخلية كذلك. كل الدول الحديثة، سيما في الدائرة الأوروبية، حيث ولدت الدولة الحديثة للمرة الأولى، هي دولة الأغلبية، حتى قبل أن يتطور النظام الديمقراطي.

ولكن الدولة العربية الحديثة كانت من البداية دولة أقليات، سلمت مقاليد معظمها لأقليات اجتماعية، مثل فئة المتعلمين من طبقة أعيان المدن العثمانية السابقة، أو أبناء الأقليات الإثنية والدينية، أو خريجي المعاهد الغربية في المتروبول الإمبريالي.

في دول أخرى، مثل سورية، شكلت سلطات الانتداب الفرنسي الجيش السوري في فترة ما بين الحرب الأولى والثانية بهيمنة قاطعة من أبناء الأقليات الطائفية، وعندما دخلت المنطقة حقبة السيطرة العسكرية، أصبحت الدولة السورية، القومية العلمانية في صورتها، في حقيقتها دولة الطائفة.

ولأن أولوية الدول الإمبريالية كانت الاستقرار، لم تبذل أية جهود تذكر لوضع أسس النظام الديمقراطي، لا على مستوى الثقافة العامة والنظم القانونية، ولا على مستوى تعزيز مقدرات المجتمع الجديد في مواجهة الدولة.

أصبح استبداد الأقلية الحاكمة هو القاعدة، ومشاركة الشعب في صنع مصيره الاستثناء.

وحتى في البلدان التي منحت نظاماً ديمقراطياً شكلياً، كما في لبنان، أو مصر الملكية، ارتكزت الديمقراطية اللبنانية إلى الاستبداد الطائفي، وهيمنة الطبقات الطائفية المهيمنة، بينما تمثلت الديمقراطية المصرية في تبادل الحكم بين أحزاب يقودها أبناء طبقة الملاك.

ولأن دولة الأقلية هي دولة تمييزية في جوهرها، مارست الدولة اللبنانية تمييزاً صارخاً ضد سنة البقاع وشيعة الجنوب، إلى أن حصل الآخرون على حقوقهم بقوة السلاح والتوازنات الإقليمية الجديدة؛ بينما مارست كل الدول الأخرى تمييزاً ضد أبناء أطرافها، عشائر كانوا أو أبناء جماعات إثنية وثقافية.

ولد هذا الشرق، شرق نظام ما بعد الحرب الأولى، سواء في مرجعية دوله وعلاقاتها وحدودها، أو في بنية هذه الدول، منقسماً، قلقاً، متصارعاً، يفتقد إلى شروط الشرعية، وقابلاً للانفجار الأهلي والحروب في أية لحظة.

ولم يكن غريباً أن تمارس السياسة في دوله في صورة أقرب إلى الحرب الأهلية، وتبني العلاقات بين أنظمته على أساس من التآمر، والشك، والخوف المتبادل. وليس ثمة من سبيل لإصلاح هذا النظام. تستدعي قوى الإصلاح عندما يتحلل نظام طبيعي، فعال، أو يصيبه عطب ما، ولكنَ نظاماً غير طبيعي ولا سوي أصلاً، لا يمكن إصلاحه.

ولا يمكن لشعوبه أن تنهض من جديد إلا بتحرير الشرق من نظام ما بعد الحرب العالمية الأولى.