خلال النصف الثاني من القرن العشرين، كانت القضية الفلسطينية دون غيرها تشكّل ملامح السياسة والمجتمع في المشرق، وربما في العالم العربي بشكل عام، بدءًا من المستوى العسكري حيث الحروب التي خاضتها معظم الدول العربية الكبيرة كمصر وسوريا، والسياسي حيث انصب اهتمام الدبلوماسيات العربية والغربية المتواجدة في المنطقة بالبحث عن حل للصراع العربي الإسرائيلي، وحتى الاجتماعي والاقتصادي، حيث عانت دول مجاورة من أطول أزمة لاجئين في التاريخ الحديث بنزوح ملايين الفلسطينيين إلى لبنان والأردن بشكل أثر على النسيج الاجتماعي بل والسياسي في تلك البلدان.

باتفاق السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 انحصرت نيران الصراع في المشرق، وفي نفس العام قامت الثورة الإيرانية لتُرسي دعائم نظام جديد اصطدم خلال أعوام قليلة بنظام صدام في العراق، لتبدأ أول حرب واسعة خارج نطاق الصراع مع إسرائيل، في نفس الوقت الذي تأسست فيه مجموعات مسلحة لملئ فراغ “المقاومة” الذي تركته معظم الدول العربية، كحماس في غزة وحزب الله في جنوب لبنان، ومن ثم البشمركة بشكل منفصل لحماية الأكراد في شمال العراق بعد فرض الحظر الجوي هناك إبان حرب الخليج، لتشهد المنطقة بأفول الحرب الباردة وجمود الصراع العربي الإسرائيلي، أولًا طرفًا سياسيًا غير عربي آخر يحاول التمدد فيها ممثلًا في النظام الإيراني، ونشأة جماعات مسلحة ارتكزت لمجتمعات بعينها، كالأكراد بشمال العراق أو الشيعة بجنوب لبنان، والتي قامت بمعظم الجهود العسكرية من الثمانينيات وصاعدًا.

تعزز ذلك الاتجاه كما نعرف مع غزو العراق عام 2003، إذ تم تفكيك الجيش العراقي القديم بالكامل، ووضع منظومة منحازة طائفيًا بشكل واضح فشلت في اكتساب شرعية وطنية كافية ليلتف العراقيون حولها، خاصة بعد سنوات نوري المالكي في رئاسة الوزراء، وهو ما أدى لظهور ميليشيات شيعية عدة في الجنوب، مع فرع قوي لتنظيم القاعدة لم يُهزَم إلا بتنسيق الولايات المتحدة مع “صحوات” القبائل العربية كما عُرفَت، مرة أخرى في تدليل على محورية القوى القبلية و/أو الميليشيات الطائفية على حساب الدول الكلاسيكية.

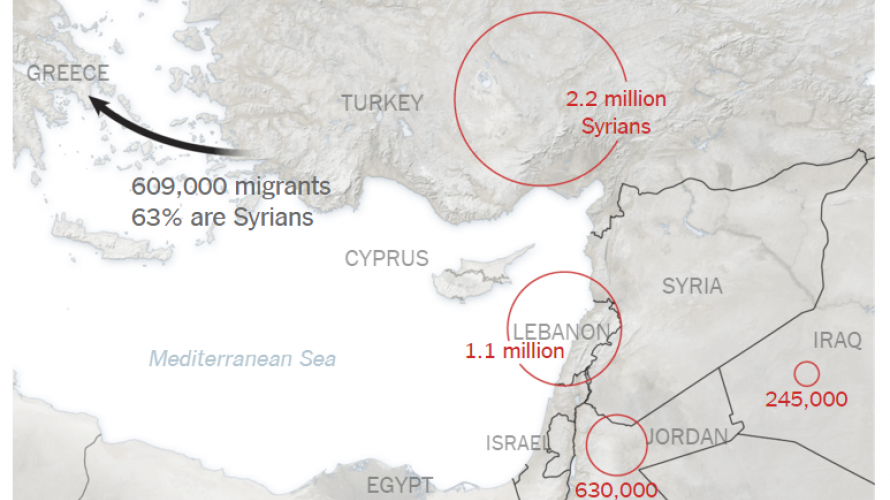

أعداد اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن والعراق

أخيرًا، اشتعلت الأوضاع بشكل غير مسبوق مع الثورة السورية، حيث تفكك نظام الأسد هو الآخر وانحصر في نطاق قوته العسكرية العلوية في معظمها وبدعم ميليشيات شيعية إيرانية و/أو لبنانية على الأرض، ثم ظهرت داعش ككيان عابر للحدود السورية العراقية ومصطدم بالمعارضة السورية من ناحية وبالنظام العراقي من ناحية، لتبدأ أكبر أزمة لاجئين في تاريخ المنطقة الحديث، والأكبر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، بنزوح 12 مليون سوري هربًا من الأسد أو داعش، وأربعة ملايين عراقي هربًا من الوضع العراقي المتدهور بشكل عام، وداعش أيضًا بشكل خاص، وهي أزمة تأتي بالتزامن مع هيمنة الحسابات الطائفية تمامًا على خريطة المشرق، بدءًا من لبنان الطائفي منذ حربه الأهلية، وحتى الساحتين السورية والعراقية.

من السياسة الطائفية إلى الواقع الطائفي

صورة قديمة تجمع حافظ الأسد (وسط) مع صدام حسين (يسار)

قد يبدو أن ما يجري حاليًا هو نقيض الاستقرار الذي حققته الدول الوطنية حتى أواخر التسعينيات في المشرق، بيد أن الواقع هو أن بذور الأوضاع الطائفية حاليًا نثرتها بالفعل نفس تلك النظم الوطنية، والتي لم تكن وطنية إلا بقدرتها على استخدام القوة الصلبة للحفاظ على وحدة الأراضي تحت حكمها، وليس بتقديمها لعقد اجتماعي حقيقي، بل إن تلك الدول نفسها هي التي استخدمت الطائفية في أوقات كثيرة بشكل مباشر، وكانت دولًا طائفية بشكل أو آخر، قبل أن تتفكك لتكشف الواقع الطائفي الذي غذته لسنوات طويلة، والذي اتخذ أشكالًا أكثر عنفًا وتشرذمًا في السنوات الأخيرة ليس إلا.

لا تدلل على ذلك أكثر من سياسات نظام حافظ الأسد في سوريا، وصدام حسين في العراق، والتي اعتمدت على تفضيل مجتمعات معينة في مقابل تهميش مجتمعات أخرى واستهدافها مباشرة أحيانًا، ففي عام 1972 مثلًا قامت الدولة السورية بحيازة أراضي يقطنها أكراد كانت قد جردتهم من جنسيتهم سابقًا، ووطّنت مزارعين عرب في قراهم بموجب قانون للإصلاح الزراعي، ومرة أخرى عام 1975 قام النظام العراقي بإجبار مجموعة أكراد وأشوريين ويزيديين على النزوح من كركوك ومدن كردية أخرى في محاولة للسيطرة على النفط الواقع فيها، ليجلب بدلًا منهم عائلات عربية فقيرة.

التهميش لم يكن الاستراتيجية الوحيدة بل وإخضاع تلك المجتمعات للعنف المباشر أحيانًا بشكل عزز من الهويات الطائفية كقاعدة حقيقية للنظام السياسي لا الهويات الوطنية، وأشهر مثال هنا هو حملة الأنفال ضد الأكراد من جانب نظام صدام، ثم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد مدينة حلبجة عام 1988، ثم مذبحة حماة التي قام بها الجيش السوري عام 1982، والتي لم تخلو من البُعد الطائفي بين الجيش العلوي في معظمه والفصيل السياسي الأبرز بين المسلمين السنة، وأخيرًا هجوم صدام عام 1991 على الشيعة وقتله الآلاف منهم.

لم يكن غريبًا إذن أن تظهر فجأة كل تلك المشاعر الطائفية فور سقوط نظام صدام عام 2003، فالشيعة من ناحية هيمنوا تمامًا على النظام السياسي بمساعدة إيران كانتقام لسنوات تهميش وقمع وقتل طويلة، كما أن الأكراد هيمنوا على ولايات تمركزهم وانفصلوا فعليًا عن المركز في بغداد، والذي لم يثقوا فيه سنيًا كان أم شيعيًا، مما دفع العرب السنة بالتبعية إلى ريادة أعمال المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي في البداية، ثم الاعتماد على الوساطة الأمريكية فيما بعد لمنع تغوّل الشيعة كأمر واقع على الدولة أكثر من ذلك، وأخيرًا لتفضيل شرائح واسعة من القبائل العربية السنية لحُكم داعش القمعي عن سياسات النظام الشيعي الدموية في بغداد، والمعتمد على الميليشيات الشيعية المدربة إيرانيًا أكثر منه على قواته النظامية الضعيفة.

في ظل تلك الأحداث، بما فيها الحرب الأهلية القصيرة التي جرت بين عامي 2006 و2008، وتمدد داعش السريع الذي وصل حتى مدينة الموصل، نزح إلى خارج العراق، ومن داخلها، حوالي أربعة ملايين، من مسيحيين وأكراد هربوا من داعش، إلى العرب السنة الذين تركوا بيوتهم وأحياءً كاملة في جنوب ووسط العراق نتيجة الاحتقان الطائفي بعد الحرب الأهلية القصيرة، وهي مجموعة تتجاوز 10% من التعداد السكاني، علاوة على المجموعات التي بقيت موجودة ولكن تأثرت مرة أخرى بالحسابات الطائفية، والمثال الرئيسي هنا هو ما جرى في بغداد، والتي انقسمت أحياؤها إلى “جيوب طائفية” بعد أن كانت أكثر امتزاجًا في السابق بين السنة والشيعة.

زادت الطين بلة أزمة اللاجئين السوريين، والذين لا يخلو الصراع في بلادهم من نفس البُعد الطائفي الذي نال من العراق، فداعش نفسها موجودة في الرقة كما هي في الموصل، ولا يستطيع أي شخص غير عربي سني أن يتعايش مع نظامها كما هو واضح، ومن ناحية أخرى فإن القوات الكردية المتمركزة بشمال سوريا تقوم بحملة ممنهجة لتهجير العرب وتوطين أكراد مكانهم لخلق حزام كردي متاخم لحدود تركيا، كما أن العلويين يخضعون للاستهداف من جانب قوى ثورية عديدة في الشمال، نتيجة الاشتباه في ارتباطهم بالنظام رُغم عدم صحة ذلك مع كافتهم بالضرورة، لينزحوا ناحية طرطوس بالأساس الواقعة تحت قبضة الأسد، وأخيرًا فإن العرب السنة، وهم المجموعة الأكبر، نازحون من عشرات المدن الواقعة تحت نيران الأسد، وهم يفوقون المليونين في تركيا، والمليون في لبنان، ونصف المليون في الأردن، وربع المليون في أوروبا.

خريطة اجتماعية جديدة

بنزوح أكثر من ثلث السوريين، وأكثر من عُشر العراقيين الآن، وشبه استحالة عودتهم لبيوتهم الأصلية بعد أية تسوية لا سيما في ظل هيمنة القوات أو الميليشيات المحلية والمستمرة في مناهجها الطائفية، علاوة على الاحتقان الموجود على المستوى الاجتماعي، يصعب تخيّل نشأة عقد اجتماعي بسهولة في ظل الجيل الحالي أو حتى الذي يليه، والذي يعاصر الآن طفلًا الوضع الطائفي بنفسه، كما يصعب تخيّل استمرار نيران الصراع في نفس الوقت لعقود طويلة، مما يعني حتمية التحول لخريطة سياسية تتناسب مع الخريطة الاجتماعية المتشرذمة الموجودة على الأرض، والتي لن تتحول بسهولة إلى عقد اجتماعي لدول جديدة.

كيانات أكثر وأصغر ستنشأ إذن رسميًا أو فعليًا، على غرار كردستان العراق، لتقدم “جيوبًا” آمنة لكافة الطوائف، بيد أن تلك ليست هي المسألة المهمة الوحيدة التي ستعيد تشكيل المشرق، بل إن اللاجئين الذي اتجهوا إلى البلدان المجاورة، ولن يعود حوالي 80% منهم إلى بلاده الأصلية في الغالب كما تقول بعض الدراسات، سيغيّرون أيضًا من طابع العقد الاجتماعي في تلك البلدان، وهو ما سيؤثر مرة أخرى على خريطة المشرق نفسه نظرًا لارتباط تلك الدول به، والمثال الأبرز هنا هو لبنان صاحب العقد الاجتماعي الطائفي، والذي استقبل مليون لاجئ سوري معظمهم من العرب السنة الذين يميلون بالكفة بوضوح لصالح السنة في لبنان، وقد يدفعون لتشكيلها لـ50% من التعداد السكاني، بدلًا من الثلث التقليدي إلى جانب الثلثين الشيعي والمسيحي.

الأردن أيضًا، وهو الكيان الهش الذي رسمه الاستعمار، يعاني من تحولات ديمغرافية جراء استقبال السوريين، وهو الذي عانى سابقًا من مسألة اللاجئين الفلسطينيين، فالمملكة الأردنية الهاشمية، على العكس من لبنان، منحت الجنسية الكاملة للاجئين الذين نزحوا من فلسطين بعد حربي 1948 و1967، لتنبني شرعية النظام فيها على عقد اجتماعي ذي ضلعين، أولهما هوية الأردن المعتمدة على القبائل الأردنية بالضفة الشرقية، وثانيهما الهوية الفلسطينية التي ينتمي لها أردنيو الضفة الغربية، وبالنظر لنزوح أكثر من نصف مليون سوري الآن مرشحين للتزايد، بدأت بعض الأصوات بين أردنيي الشرق في التعبير عن ضيقها من تحوّلها إلى أقلية في بلد من المفترض أنها تشكل “سكانه الأصليين،” وعلاوة على ذلك فإن هناك ملف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، والذين نزحوا أيضًا للأردن، لتقابلهم السلطات برفض لجوئهم خوفًا من ميل الكفة لصالح أردنيي الضفة الغربية أكثر من ذلك.

أخيرًا هناك تركيا، والتي استضافت العدد الأكبر حتى الآن من السوريين، وإن كانت الأقل تأثرًا على المستوى الاجتماعي نظرًا لتعداد سكانها الكبير الذي يفوق 70 مليون، ونظرًا أيضًا لتواجد حوالي مليون عربي في جنوبها، بالإضافة إلى ترحيب النظام الحالي فيها أكثر من غيره بهؤلاء، أولًا لأنها ستعطيه مستقبلًا نفوذًا وتأثيرًا داخل الساحة السورية عن طريق سوريي تركيا الذين سيكونون أكثر ثراءً على الأرجح حينئذ وارتباطًا بتركيا، وثانيًا لأن بقاء معظمهم الحتمي في تركيا مستقبلًا سيدفع أكثر عجلة النقاش بخصوص وضع الهوية القومية في الدستور التركي الجديد، والذي فُتِح باب الحوار حوله العقد الماضي أثناء عملية السلام مع الأكراد.

في نهاية المطاف، لن تتمكن أي من تلك الدول على الأرجح من إبادة هذه الملايين وكأنها في حرب من حروب العصور الوسطى، ولن تتمكن أيضًا من جرها قسرًا إلى ساحات القتال التي هربت منها، مما يعني حتمية إعادة تعريفها للعقد الاجتماعي لها بشكل يتناسب مع استيعاب ولو جزء من هؤلاء السوريين مستقبلًا، والذين لا يقبع معظمهم في المخيمات بانتظار وقف إطلاق النار والوصول لاتفاق نهائي، ولكنه متواجد بالفعل في المدن الكبرى ومتشابك مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي لتلك البلدان بشكل قد لا يجعل العودة لبلد تم تخريبه تمامًا ولو توقفت فيه العنف أمر واقعي.

إجمالًا، فإن الهوس بالاتفاق النهائي دوليًا على المدى القصير لن ينأى بالمنطقة كما يتصور البعض عن إعادة رسم خريطتها، وهي مسألة حتمية وتعود لعقود طويلة ماضية تتضمن سياسات نفس النظم التي تفككت، فالمعضلة الأولى ستكون انعدام الثقة التام بين الطوائف بشكل لا يسمح بعودة “السيادة الاجتماعية” لنظام الأسد أو حتى نظام محسوب على المعارضة السنية في أغلبها، ولا النظام الشيعي في العراق، والنموذج الكردي يشي بوضوح بأن الكُل حاليًا يؤثر التقوقع الطائفي بشكل ستستحيل معه كتابة عقد اجتماعي بأي شكل في المستقبل القريب، وسيؤدي للتوصل فعليًا لهُدنة عسكرية بينما تستمر خطوط الانقسامات الكثيرة.

على غرار ما جرى مع ألمانيا الشرقية والغربية في الحرب الباردة إذن، قد تتوقف النيران لتعود الحياة لطبيعتها ولو في ظل انقسامات لا حل لها مرحليًا، وهو ما يعني أن معظم حالات النزوح ستستمر بل وربما تزيد بينما يسعى كل “جيب” لتعزيز موقعه، وهو ما يصب مرة أخرى في ترجيح سيناريو الخريطة الجديدة، لا إنقاذ الخريطة القديمة.