تدخل السياسة الخارجية الخليجية عام 2016، وهي محملة بالكثير من الأعباء التي أثقلت أوزارها كاهل صنَاع القرار والدول خلال السنوات الخمس الماضية التي شكلت منعطفًا تاريخيًا هامًا، حفر لنفسه وجودًا دائمًا في تاريخ المنطقة، فيما يعرف بمرحلة الربيع العربي وثوراته الشعبية التي اكتسحت الكثير من القديم السياسي والمجتمعي، وأثارت خشية الأنظمة التقليدية الحاكمة في المنطقة، ممن نجا من موجاتها، ولو بشكل مؤقت.

ولعل أبرز ما يدخل به الخليج العربي، دول وإقليم، العام الجديد، الأزمة السورية وتبعات التدخل العسكري الروسي في الأزمة بشكل غير الكثير من الموازين والسياسات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ملف الحرب في اليمن والتي ابتعلت الكثير من الجهد السياسي والتمويل الخليجي، بينما لم يبد في الأفق أي حل حقيقي للأزمة، في ظل كونها أكبر من حدود اليمن، ووقوعها في حيز حزام الأزمة الأكبر بين الخليج – إلا بعضه – وبين إيران، وبالتالي ترتيبات الأمن الإقليمي بالكامل، والتي تلعب قوى دولية كبرى بما فيها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا، أدوارًا فارقة لا يمكن تجاهل تأثيراتها.

كما تدخل دول الخليج عام 2016، بأزمة اقتصادية حقيقية في ظل تراجع أسعار النفط إلى 40 دولارًا للبرميل، مع تبعات سياسية داخلية لهذا، خصوصًا في المملكة العربية السعودية التي تحملت ميزانيتها أعباء عدة خلال الفترة الماضية، ما بين الحرب في اليمن والأزمة في سوريا، بالإضافة إلى تكلفة تثبيت أركان النظام في مصر، والتي بلغت فاتورته – خليجيًا – حوالي 45 مليار دولار، بالإضافة إلى منظومة استثمارات “إجبارية”، مع تعهدات بسد احتياجات مصر النفطية خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد سدها بالفعل في العامين الماضيَيْن.

كما لا يمكن إنكار أهمية عدم توحد المواقف الخليجية إزاء قضايا المنطقة، فتظل قطر منفردة بمواقفها، فيما أعلنت سلطة عمان منذ البداية، النأي بنفسها عن أزمات المنطقة – لم يمنعها ذلك من لعب دور في الأزمة اليمنية، في إطار علاقات وثيقة مع طهران – بينما تصدع التحالف الإماراتي – السعودي، في ظل تباين المواقف من ملفات أساسية مثل الأزمة في سوريا والموقف من الإخوان المسلمين حتى ديسمبر 2015 عندما عادت القيادة السعودية الحالية إلى مواقف عاهل البلاد الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، من الإخوان.

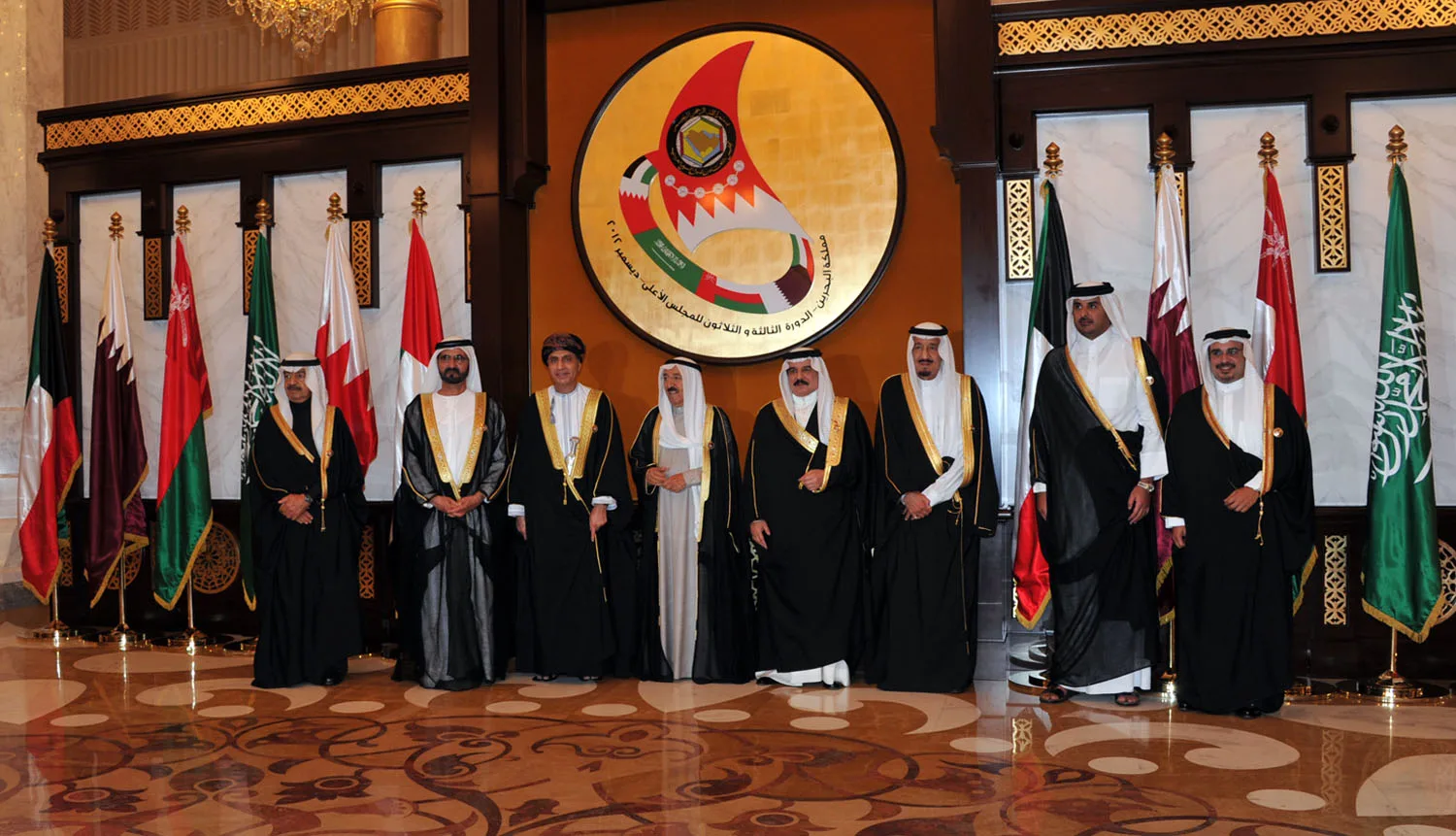

وفي هذا الإطار، حاولت – ونجحت – المظلة الإقليمية الخليجية، ممثلة في مجلس التعاون الخليجي، في فترة السنوات الماضية، التي تلت اضطرابات الربيع العربي وما رافقها من صعود نجم خصوم عدة لبعض الأنظمة الخليجية مثل الإخوان المسلمين في مصر وتونس واليمن وليبيا، في امتصاص الكثير من الأزمات، متحدية بذلك الكثير من التقديرات التي أشارت إلى أن أزمة التباين في المواقف بين الدول الخليجية من الربيع العربي، والأزمات التي قادتها الانقلابات التي وقعت على الحكومات التي أتت بها الثورات العربية، في مصر وليبيا واليمن وتونس؛ سوف تقود إلى انهيار المجلس نفسه، بعد تهديدات سعودية وإماراتية لقطر في السابق، بالكف عن التغريد خارج سرب التحالف السعودي – الإماراتي الذي كانت البحرين، والكويت بدرجة أو بأخرى، جزءًا منه.

على المستوى السياسي الداخلي والأوضاع الأمنية، تدخل دول الخليج عام 2016، بأوضاع سياسية مستقرة نسبيًا، باستثناء المملكة العربية السعودية، التي تعرف صراعًا مستترًا، تناولته تقارير دولية عدة، بين ولي العهد ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، وبين ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان نجل الملك، على النفوذ، ويبدو أنه حتى الآن، وفق تناولات الإعلام السعودي لمستوى نشاط هذا وذاك، محسومًا لصالح محمد بن سلمان.

أما الأوضاع الأمنية، فإن التباين كذلك هو سيد الموقف، فبينما تنعم قطر والإمارات وسلطنة عمان بحالة أمنية مستقرة، فإن البحرين والكويت والسعودية، يعانوا من موجات عنف تستهدف أمريْن، الدولة ومؤسساتها الأمنية، ومساجد الشيعة، من أجل إشاعة حالة من عدم الاستقرار الطائفي، التي يمكن تطويرها إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والمجتمعي.

هذه الأمور كلها بطبيعة الحال سوف تقود إلى تبعات وتأثيرات على السياسة الخارجية لدول الخليج، سواء كدول منفردة أو كمظلة إقليمية.

ويمكن القول في هذا الإطار، إن عام 2016 قد بدأ بالفعل في السياسة الخليجية؛ حيث في التحليل السياسي لا تتطابق الحدود السياسية مع الحدود الزمنية الجغرافية لمجال زمني سياسي ما.

دخلت السعودية، وقد تكون منفردة، عام 2016، بسلسلة من الإجراءات التي تسعى من خلالها إلى تفادي تأثيرات التدخل الروسي الذي قاد – سواء اتفقنا أو اختلفنا معه – إلى تحولات عظمى في معادلة السياسة والأمن في الإقليم، بتحالف حاولت من خلاله صناعة جبهة واسعة، استبدلت فيها مكونات تحالف سني أجهضته تباينات السياسة الإقليمية، كان يضم تركيا وقطر والإخوان المسلمين، بما في ذلك حركة “حماس” والتجمع اليمني للإصلاح “إخوان اليمن”.

إلا أن هذا التحالف الجديد ولِدَ ميتًا، مع رفض أطراف إقليمية ودولية إسلامية، مثل تركيا وماليزيا وإندونيسا، الانضمام إليه، بسبب عدم وضوح تفاصيله أو خطط تدخله العسكري في الدول التي تعرف أزمات أمنية وأنشطة إرهابية، حتى في سوريا المفتوحة للعالم بأسره، أو أنه من غير الممكن أن تنخرط بعض دوله في تحالف عسكري مع بعضها البعض، كما هو في حالة مصر وتركيا.

وبدا وكأن هذا التحالف خطوة مرتجلة من الدبلوماسية السعودية، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى لها في الأزمتين السورية واليمنية، ومحاولة استعادة موقفها الإقليمي المتراجع، في ظل طغيان هاجس إيران على الرياض، وهو هاجس لا تشاركها إياه العواصم الخليجية الأخرى، وترى – بما فيهم الإمارات – أن السياسة الإيرانية في الإقليم، براجماتية ويمكن التعاطي معها بمنطق المصالح المشتركة، ولا ترى في إيران تهديدًا جديًا لها.

لذلك؛ فإنه من المستبعد أن يشهد العام 2016، تحركًا خليجيًا منسجمًا في ملفات الإقليم المختلفة، في ظل هذه الصعوبات الاقتصادية والتحديات الأمنية والسياسية، التي تخيم بظلالها على أكثر من محور في سياسات الدول الخليجية، بما في ذلك قدرتها على تمويل حروب إقليمية لمدة عام إضافي.

إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن يكون عام 2016، عامًا حافلاً بالتحديات التي سوف تعوق تبني دول الخليج لسياسات أكثر اقتحامًا واشتباكًا مع ملفات الإقليم، بشكل أكثر استقلالية عن مواقف القوى الكبرى.

التحدي الأول، هو السياسة الروسية، والتي فرضت واقعًا جديدًا في الملف السوري، وفي السياسة الإقليمية بشكل عام، ضمن سياسة خلق محاور جديدة في المنطقة، وهو ما بدا في الموقف العراقي المتشنج من أزمة القوات التركية في الموصل، وفي الموقف الروسي من تركيا عقب أزمة إسقاط السوخوي.

وقادت المواقف الروسية الحاسمة – مهما كان الموقف القيمي منها – مقارنة مع المواقف الأمريكية والغربية من الأزمة الروسية؛ لتبدل حتى قناعات الأمم المتحدة من الأزمة السورية، بحيث لم يعد مصير الرئيس السوري بشار الأسد مهمًا بنفس القدر في الماضي، وهو ما انسحب على المعارضة السورية التي اجتمعت في الرياض قبل فترة، ووافقت على أن يكون الأسد موجودًا ضمن مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر، وترغب روسيا في جعلها ما بين عام إلى عام ونصف.

التحدي الآخر، يتعلق بالأزمات القائمة بين القوى الإقليمية، والتي تمنع ظهور سياسة خليجية موحدة، وهنا نخص بالذكر أزمة العلاقات بين مصر، وكل من وتركيا وقطر، والتي لن يمكن معالجتها بأية وسيلة، في ظل كونها منبنية على أسس تتعلق بهوية الحكومة التركية ذاتها، وطبيعة النظام في مصر؛ حيث الأزمة هنا لا تتعلق بسياسات ومواقف، وإنما تتعلق بقيم متعارضة مع بعضها البعض بشكل كامل.

وهو ما كان نقطة افتراق بين تركيا والرياض، فيما يخص موضوع التحالف “الإسلامي” الجديد لمكافحة “الإرهاب”؛ حيث تراجعت تركيا عن موقف سابق لها أعلنت فيه عن تحالف مع السعودية، ودولة ثالثة – كانت قطر في الغالب – للتدخل العسكري في سوريا، ولكن خطوة التحالف “الإسلامي”، هذه عرقلت الخطط التركية، فاستبدلت أنقرة ذلك، بزيادة مستوى تعاونها العسكري مع قطر؛ حيث أعلن أن تركيا سوف تبدأ في بناء قاعدة عسكرية في قطر، بموجب اتفاقية دفاعية تم توقيعها بين الدولتَيْن في العام 2014.

ثم يأتي على رأس التحديات، تبدل الأولويات الدولية من أزمات المنطقة؛ حيث بات الهاجس الأمني مقدم على غيره من الأمور، بعد الحوادث التي طالت باريس وبروكسل ولندن وسانت برناردينو الأمريكية، ومن قبل تفجيرات برج البراجنة، وسقوط الطائرة الروسية “الغامض” فوق سيناء.

ولعله من الواضح أن الولايات المتحدة قد ضغط على الرياض لأجل إعلان “تحالف سني” لمكافحة الإرهاب، وهو ما قامت به الرياض “فورًا” تقريبًا؛ حيث لم يفصل بين إعلان الرياض عن تحالفها الإسلامي، والدعوة الأمريكية سوى ما لا يزيد على 72 ساعة، ولذلك ولد هذا التحالف من دون أية تفاصيل عسكرية أو حتى لوجستية.

وهنا نرى أن هناك توجهًا مفروضًا على دول الخليج لمعالجة أزمات المنطقة الأخرى مثل اليمن وليبيا؛ حيث مورست ضغوطًا على قطر وتركيا في الملف الليبي، بحيث تم كذلك حمل الفرقاء الليبيين على التوقيع في الصخيرات المغربية، يوم السابع عشر من ديسمبر، على اتفاق يبدو أنه قد أعد على عجل؛ حيث إنه خلا من أية تفاصيل تتعلق حتى بفترة زمنية لتشكيل حكومة الوفاق المزمعة.

نفس السيناريو نجده في اليمن؛ حيث لقاءات جنيف الحالية بين الحوثيين والحكومة الشرعية، لا تحمل أية رؤية، ومستمرة بينما العمليات العسكرية مستمرة على أرض الواقع.

إذًا، يدخل الخليج ودوله ومظلته الإقليمية، عام 2016، بشكل مرتبك، وربما وظيفي كذلك، كما هو واضح في خطوة التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، مما يثير الكثير من التساؤلات حول الموقف الإقليمي الراهن ومآلاته، سواء خليجيًا، أو فيما يتعلق بالقضايا والأزمات التي تشتبك فيها دول الخليج.