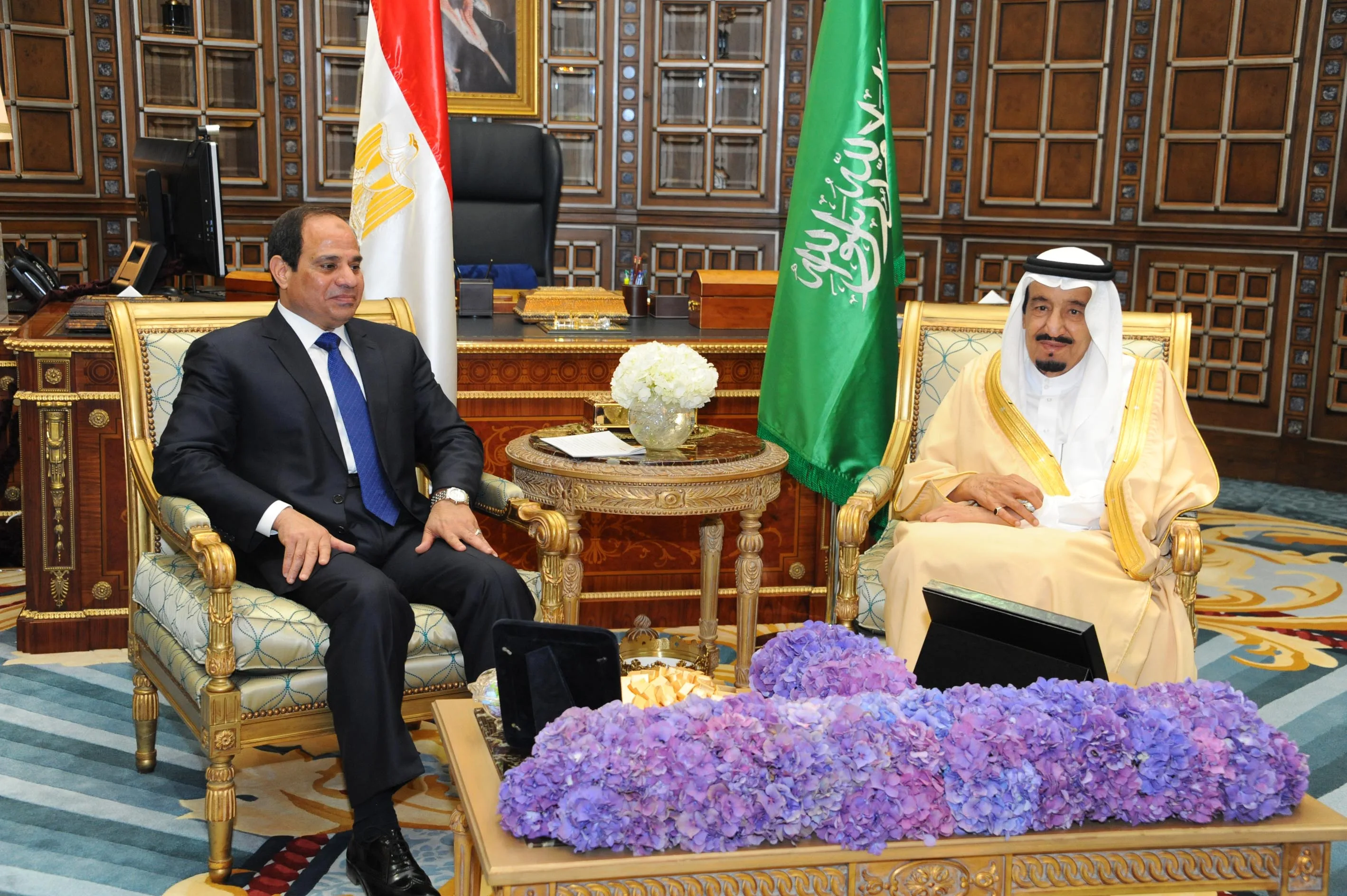

أعلنت المملكة العربية السعودية قبل أسابيع قليلة من انتهاء العام 2015، عن حزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية لمصر أو بمعنى أدق حزمة جديدة من الإجراءات الداعمة للاقتصاد المصري المتداعي، وفق مؤشرات إحصائية موضوعية ومحايدة في مصادرها.

وتسعى الحكومة المصرية خلال الاجتماعات التنسيقية المقررة في الرياض يوم 3 يناير 2016، لطرح المشروعات التي تنوي الحكومة المصرية أن تستقطب بها التمويلات السعودية الجديدة، إلى أن تتضمن المساعدات السعودية ودائع دولارية في البنك المركزي لإنقاذ الاحتياطي النقدي المتهاوي.

ويقف الاحتياطي النقدي المصري في الوقت الراهن عند حاجز نفسي وموضوعي، وهو 16 مليار دولار، ويكاد يكفي بالكاد احتياجات مصر من السلع الإستراتيجية لفترة يقدرها خبراء بحوالي ثلاثة أشهر.

تشمل حزمة الدعم السعودية الجديدة استثمارات بـ 8 مليارات دولار، كما تتضمن التزام سعودي بإمداد مصر باحتياجاتها النفطية لمدة خمس سنوات، مع دعم حركة مرور السفن السعودية في قناة السويس.

وبلاشك فإن هذا الإعلان من جانب الرياض يحمل الكثير من الأهمية على المستويين السياسي والنفسي بالنسبة للقاهرة، ولكن على المستوى التقني، أي الخاص بالجانب الاقتصادي فإن أزمات الاقتصاد المصرية تُعتبر أكبر وأعمق من أن تعالجها.

سيتم تخصيص 15 ألف فدان في مناطق متعددة في القاهرة الكبرى لهذه المشروعات، وهناك محاولات لإقناع الجانب السعودى بضخ استثمارات في مجال الصناعات البترولية خاصة معامل التكرير، ومعالجة 30 نزاعًا للمستثمرين السعوديين أمام المحاكم المصرية، وتضم المشروعات المقترحة كذلك إنشاء مدينة الملك سلمان على مساحة 10 آلاف فدان في شرق القاهرة، بالإضافة إلى مشروع المركز الإداري والتجاري والترفيهي بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 2000 فدان، ومشروع مرابط الخيول العربية على مساحة 2500 فدان، بالاضافة إلى مشروع آخر وهو “كريستال سبارك” على مساحة 190 فدانًا، فضلاً عن مشروع تجارى على مساحة 400 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة.

بالتدقيق في عملية توصيف واقع الاقتصاد المصري فإن المصطلح الأدق لوصف حالته ليس أنه يواجه أزمة؛ حيث إن الاقتصاد الذي يواجه أزمة إنما هو اقتصاد ثابت أو راسخ الوضع، يواجه بعض المشكلات في قطاعات منه أو يعاني من قصور في بعض جوانبه، وإنما التوصيف الأدق لحالة الاقتصاد المصري، أنه اقتصاد مأزوم يعاني من مجموعة من الاختلالات الهيكلية المزمنة.

وتطال هذه الاختلالات الأساسات التي يقف عليها أي اقتصاد، ولا يمكن بحال من الأحوال الحديث عن أوضاع اقتصادية مستقرة، على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي في أي بلد، ما دامت هذه الأساسات على هذا القدر من الاختلال.

ولعل أهم مظاهر هذه الاختلالات والتي لها العديد من الأبعاد والتأثيرات الاجتماعية والسياسية بجانب آثارها الاقتصادية، هو انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري، بسبب تراجع القدرة الإنتاجية للاقتصاد، وهو ما أثر كثيرًا على الاحتياطي السلعي الذي يستند إليه الجنيه، مما قاد إلى حالة غير مألوفة في الاقتصاد، وهي الكساد أو الركود التضخمي؛ حيث من المفترض أن أي اقتصاد في حالة أزمة، يعاني إما من الكساد؛ حيث تنخفض أسعار السلع وخصوصًا الرفاهية والكمالية، أو ترتفع الأسعار وتنخفض قيمة العملة الوطنية، فيكون تضخمًا.

ولكن الاقتصاد المصري يعاني كلا الأمرين، فتقل حركة البيع والشراء، وتكسد السلع، بسبب عدم قدرة المواطنين على الإنفاق الاستهلاكي بسبب تراجع سعر الجنيه وضعف الأجور؛ مما يقود المواطن إلى توجيه النقد إلى البنود الأساسية وهي الغذاء والكساء فحسب، ولكن ضعف الإنتاج وتراجع سعر الجنيه، قادا إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية والترفيهية على حد سواء.

هذه الأزمة، لها أبعادها السياسية والاقتصادية، فبعد أن فقد الجنيه المصري أكثر من 11% من قيمته في الفترة الماضية، وفقد الاحتياطي النقدي أكثر من 50% من مستواه عن العام 2011، ارتفعت أسعار السلع الغذائية والضرورية بمستويات مخيفة، وصلت إلى مستوى 500% في بعض الأحيان، وهو ما قاد إلى حالة من التذمر الواسع في أوساط المواطنين، بما ينذر – بحسب مراقبين – باحتجاجات اجتماعية واسعة النطاق.

هذه المشكلة والتي هي الأهم، تُضاف إلى العديد من المشاكل الأخرى التي يعانيها الاقتصاد المصري، ومن أهمها ارتفاع رصيد الدين الخارجي للبلاد خلال السنة المالية 2014/ 2015، بحوالي 2 مليار دولار إلى مستوى 48.1 مليار دولار، بمعدل زيادة وصل إلى 4.3% عن السنة المالية السابقة عليها.

وبذلك تصل أعباء خدمة الدين الخارجي، متوسطة وطويلة الأجل، إلى نحو 5.6 مليار دولار، في نهاية السنة المالية المنتهية في يونيو 2015.

كما تخطى الدين العام المحلي مستوى 2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه، في نهاية مارس 2015، ليصل إلى مستوى 2016.5 مليار جنيه، أي ما نسبته 82% تقريبًا من حجم الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2014/ 2015، وفق أرقام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء.

هذه الاختلالات بدورها قادت إلى مشكلات ذات طابع سياسي واجتماعي؛ حيث لم تعد الدولة قادرة على توفير السلع الغذائية الأساسية ودفع أجور العاملين بالدولة، مما دفع الحكومة إلى أن تعلن في أكتوبر الماضي اعتزامها اقتراض 86 مليار جنيه، أي حوالي 11 مليار دولار، لتمويل هذين الغرضين، وهو أحد أهم مهددات الاستقرار في حال عجز الحكومة عن ذلك.

وجه آخر من أوجه الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد المصري، هو العجز الكلي للموزانة المصرية، والذي وصل خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2015 إلى مستوى 262 مليار جنيه، ارتفاعًا من 189.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2014، بنسبة زيادة وصلت إلى مستوى 35%، مع توقعات بعجز قيمته 251 مليارًا بنهاية العام المالي الجاري، أي ما يصل إلى 11% من إجمالي الناتج القومي.

هذا العجز يفاقم من قدرة الدولة على التصدي للأعباء الأهم التي يضعها النظام في الاعتبار، وهي أعباء تمويل دعم الطاقة والمواد البترولية وغير البترولية، وهو الملف الأهم الذي يعتبره النظام صمَّام أمانه واستقراره.

فتوفير الحد الأدنى من مقومات المعيشة للمواطن من خلال منظومة التموين والخبز الجديدة والحرص على تأمين قطاع الطاقة الكهربائية والوقود، هو ما ضمن صمتًا “على مضض” من جانب الشريحة العظمى من الشعب المصري على الأزمات المتوالية التي تعصف بالدولة والمجتمع، ومن دون ذلك، فإن “ثورة جياع” لا تبقي ولا تذر سوف تنفجر في وجه النظام الانقلابي في مصر.

والشكل التالي يوضح بعضًا من مظاهر الاختلال الحاصلة في الاقتصاد المصري، من خلال مؤشرات الربع الأول من العام المالي 2014/ 2015:

فمن هذه البيانات الصادرة عن وزارة المالية المصرية؛ سوف نجد أنه بينما وصل عجز الموازنة في الربع الأول من العام المالي 2014/ 2015 إلى مستوى 78.3 مليار جنيه والإيرادات إلى مائة مليار، فإن مصروفات الدولة وصلت إلى مستوى 170 مليار جنيه، وأجور العاملين بالدولة إلى 55.2 مليار جنيه، وهو بكل تأكيد وإن عبر عن شيء فإنما يعبر عن فشل كامل في التخطيط وفي السياسات؛ حيث كان من الأولى توجيه الإيرادات إلى قطاعات تنموية وخدمية بدلًا من توجيهها بالكامل إلى بند مصروفات الدولة وأجور العاملين بها.

فاقم من هذه المشكلات، خيبة الأمل التي لاحقت المشروعات التي أعلنها النظام خلال العام 2015، واعتبرها بمثابة نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد المصري، و”خيبة الأمل” هنا توصيفًا موضوعيًّا، فخلافًا للمأمول، أدت عوائق سياسية وأمنية وتشريعية إلى عدم تنفيذ غالبية ما “أعلنت” الحكومة عن أنها قد “اتفقت” عليه خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، في شرم الشيخ، في مارس الماضي.

كما لم يؤت مشروع قناة السويس الجديدة ما هو متوقع منه، بل أن الطريف أن الفترة التي شهدت افتتاح مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، قد شهد تراجع لإيرادات القناة بنسبة 9.4%، مقارنة مع أغسطس 2014، نزولًا من 510 ملايين دولار إلى مستوى 462.1 مليون دولار، بتراجع 47.9 مليون دولار.

هذه الأوضاع قادت إلى تقليص تصنيف مصر الائتماني، مما قاد إلى أزمة مزدوجة الجوانب، جانبها الأول فقدان المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين لثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري على تأمين استثماراتهم، والثاني هو ممارسة الدائنين لضغوط إضافية لضمان سداد مصر لأقساط ديونها الخارجية، وهي بدورها بالعملة الصعبة التي تعاني مصر من نقص حادٍّ فيها.

ترافق ذلك مع توقف الدعم الخليجي المادي المباشر، والذي وصل إلى مستويات ما بين 30 إلى 62 مليار دولار في السنتين ونصف الماضيتين، بحسب تقديرات رسمية وغير رسمية، وكانت ربما عامل الإسناد السياسي والاقتصادي الأهم للانقلاب لضمان بقائه منذ يوليو 2013.

وكان آخر ما تلقته مصر في هذا الإطار، مبلغ 6 مليارات دولار كودائع في البنك المركزي، في مارس الماضي، من كل من السعودية والكويت والإمارات.

وتعتبر الحكومة المصرية في الوقت الراهن، أول أولويتها توفير العملة الصعبة ودعم احتياطيها من النقد الأجنبي للوفاء بالتزامتها الداخلية والخارجية، ولذلك عمدت إلى إصدار المزيد من السندات الدولية والاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية؛ حيث أعلن وزير المالية هاني قدري مؤخرًا، أن مصر ستحصل على قرض قيمته 3 مليارات دولار من البنك الدولي، على مدار ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة العامة.

ووفق تقارير دولية عديدة، فلم تقدم الحكومة المصرية الإجراءات المطلوبة من أجل دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها، من أجل ضمان العملة الصعبة وتوفير فرص عمل، بعد انهيار قطاع السياحة بسبب حادثة الطائرة الروسية التي انفجرت فوق شبه جزيرة سيناء، وقيام روسيا وبريطانيا ودول أخرى بمنع تسيير رحلاتها في أجواء سيناء، ومن وإلى مطار شرم الشيخ، وإجلاء سياحها من مصر.

وتتمثل هذه الإجراءات في التشريعات الملائمة، وتوفير أجواء الاستقرار الأمني والسياسي اللازمة في كل الأحوال، لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وضمان أصحاب المصالح لمصالحهم وأموالهم.

وقد يبدو مستغرَبًا أن نقول إن هذه الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري موجودة منذ ما يقرب من أكثر من ربع قرن، ولم تتحرك الحكومات المتعاقبة للتعامل معها، وكانت أحد أهم أسباب الاستجابة الفاشلة لتعليمات صندوق النقد الدولي في نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات، وخصخصة القطاع العام من دون العمل على إصلاحه.

ويقود ذلك للحديث عن أحد أهم العوامل التي تقف خلف هذه الاختلالات المزمنة، والمزمنة هنا تعني المتجذرة زمنيًّا وتقنيًّا في الاقتصاد المصري، وهو الفساد الذي امتص ما يقرب من 60 مليار دولار، خلال الفترة من العام 2000 وحتى العام 2008، بحسب مركز السلامة المالي العالمي الأمريكي، أي حوالي 6.7 مليار دولار سنويًا، وارتفع هذا الرقم في السنوات الخمس الأخيرة، إلى مستوى 12 مليار دولار سنويًا، بحسب خبراء اقتصاديين، وهي أرقام كانت كفيلة بمعالجة مختلف مشكلات مصر الاقتصادية والمعيشية.

ومؤخرًا، نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرًا نقلًا عن منظمة الشفافية العالمية، ذكرت فيه أن الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، مع نظيره التونسي، زين العابدين بن علي، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، من أكثر الشخصيات والمؤسسات فسادًا على مستوى العالم.

ومن ثَمَّ، يرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن أزمات الاقتصاد المصري أعمق بكثير من أن تعالجها منظومة الإجراءات السعودية الجديدة وأنها مجرد مسكنات وجاءت لأسباب سياسية تتعلق بمصالح الرياض مع القاهرة في هذا المنعطف من التحولات التي تشهدها منذ ثورات الربيع العربي، وتحديدًا نيل تأييد مصر لـ “التحالف الإسلامي” ضد الإرهاب الذي دشنته الرياض مؤخرًا.