تفاءل الكثير من السودانيين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين “قوى إعلان الحرية والتغيير” والمجلس العسكري الانتقالي، في السودان فجر الجمعة الماضي، كونه اللبنة الأولى في بناء الاستقرار السياسي في المقام الأول، وتدشين أول خطوة في مسيرة الدولة ما بعد نظام عمر البشير.

ردود فعل إيجابية لاقاها الاتفاق من الأطراف كافة، داخل السودان وخارجه، خاصة بعد مرحلة الشد والجذب التي استمرت بين الجانبين، العسكري والمعارضة، منذ أبريل الماضي، سقط على إثرها عشرات القتلى والمصابين، فضلاً عن حالة الترقب المشوب بالحذر والخوف التي خيمت على أرجاء الشارع السوادني.

ورغم حالة التفاؤل التي صاحبت تلك الخطوة منذ إعلانها، ففي المقابل هناك حزمة من التخوفات لدى البعض من تعرض الاتفاق للانهيار في أي وقت في ظل وجود عدد من التهديدات التي ربما تجعل مستقبله على المحك، خلال الفترة الانتقالية (3 سنوات و3 أشهر) وهو التخوف الذي ربما يعيد الأمور إلى المربع رقم صفر مرة أخرى.

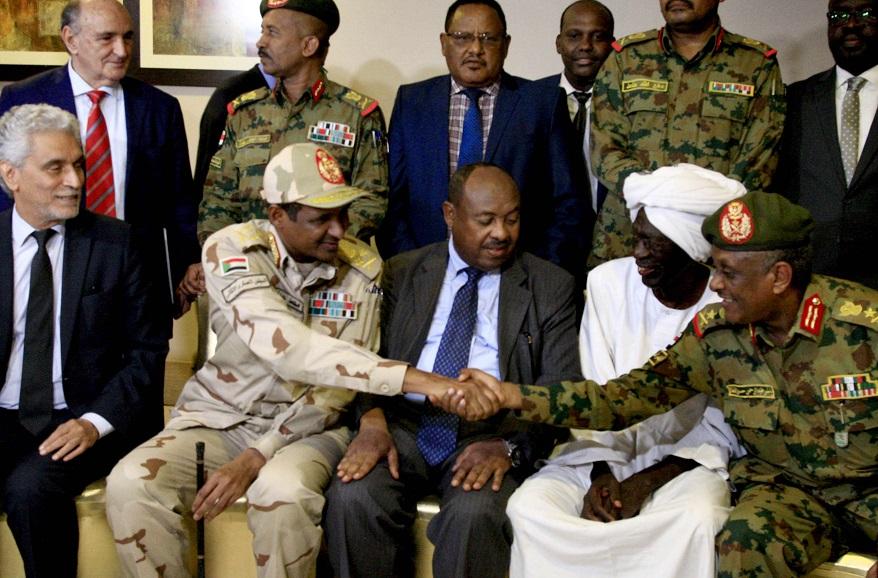

وكان الطرفان قد اتفقا على “إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا”، بجانب تشكيل “حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء” وعلى “إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة”، فيما اتفقا كذلك على “إرجاء إقامة المجلس التشريعي”.

تراجع منسوب الثقة

منذ اللحظات الأولى للإطاحة بعمر البشير في 11 من أبريل/نيسان الماضي، تخيم حالة من عدم الثقة المتبادلة بين طرفي النزاع في السودان، وبات تقاذف الاتهامات والسجال السياسي بينهما السمة الأغلب رغم جلسات المفاوضات المتباينة التي عقدت في الآونة الأخيرة.

البداية كانت مع المجلس الانتقالي الذي كشف مبكرًا عن رؤيته للحراك الشعبي لا سيما بعد بدء الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، حيث حملت تصريحاته الكثير من التشكيك في النوايا الوطنية لقوى المعارضة التي طالما ألمح إلى وجود أجندات خارجية خفية تسعى لتنفيذها.

حتى في الأوقات التي كانت تشار فيه أصابع الاتهام للعسكر بمحاولة فض الاعتصام بالقوة أكثر من مرة كان المجلس يستبق تلك الاتهامات بالإيماء بتحمل المعارضة مسؤولية ما جرى، زاعمًا اختراق التجمعات من عناصر خارجية، كشف عن جنسية بعضها في أكثر من موطن.

تشكيل مجلس سيادي ذي ثقل مدني، وفرض الثوار رأيهم على المجلس العسكري، رغم ضغوط الأخير، رسائل ربما لا تلقى ترحيبًا من المحور المناهض لثورات الربيع العربي بقيادة السعودية

وفي المقابل ينتاب إعلان الحرية والتغيير حالة فقدان الثقة في المجلس منذ توليه زمام الأمور، خاصة بعد المماطلة التي أبداها فيما يتعلق بمفاوضات تسليم السلطة لمدنيين، في محاولة لكسب المزيد من الوقت لترسيخ أركان حكمه، مستندًا في ذلك لدعم إقليمي ساعده في تقوية موقفه التفاوضي.

المجلس الذي نكص عهوده أكثر من مرة وهو ما اتضح في كثير من المواقف على رأسها فض الاعتصام والتعاطي مع الوساطة الإثيوبية، بات اليوم محل شك من الكثير من المشاركين في الحراك الثوري، وبات الإخلال بما تم الاتفاق عليه شبحًا يخيم على عقلية شريحة كبيرة من السودانيين، خاصة بعدما أبداه العسكر من رغبة جامحة في السلطة وإن نفى ذلك.

ترحيب دولي بالاتفاق

انشقاق قوى المعارضة

تماسك قوى المعارضة وتكاتفها خلف تحالف واحد “قوى الحرية والتغيير” كان أحد أبرز الأسباب وراء نجاح الحراك الثوري في تحقيق أهدافه حتى الآن، هذا التماسك الذي أقلق العسكر كثيرًا ووضعهم في مأزق حقيقي بعدما فشلت محاولات بث الفتنة وتفكيكه عبر العديد من الأدوات.

وعلى مدار الأشهر الثماني الماضية، منذ انطلاق شرارة الثورة في 19 من ديسمبر الماضي، نجح الثوار في امتصاص أي أحداث تعزز الفرقة والاختلاف، رغم تباين وجهات النظر في كثير من الأحيان، فإن هذا الثبات ورغم قوته الحالية فإنه يمثل في الوقت ذاته شوكة في ظهر الثورة ونجاحها.

المرحلة التالية من المرجح أن تكون مطمعًا للكثير من الأسماء السياسية الداعمة للحراك، كل يحاول أن يشارك، خاصة أن الكثير من القوى تعتبر نفسها الأحق بالنصيب الأكبر من المغانم، الأمر الذي ربما يثير ضغائن داخل نفوس البعض، وهو ما يعني أول مسمار في نعش التحالف.

مؤسسات الحكم الانتقالي ستكون هي الأخرى ساحة للصراع، فإن حدث أي فشل في الاتفاق على التمثيل داخلها من قوى المعارضة، فإن ذلك سينعكس بصورة أو بأخرى على الاتفاق المبرم، ما قد يعرضه للانهيار في أي وقت، وربما هنا تكون الفرصة مواتية للعسكر لتحقيق أطماعهم في الانفراد بالحكم، الأمر الذي يعيد للأذهان تخوفات البعض سابقًا بشأن مساعي المجلس الانتقالي بث الفتنة بين قوى الثورة.

في كثير من المواقف سلط حميدتي الضوء على نفسه كونه الرجل المصلح القادر على إحكام السيطرة على الزمام، متجاهلاً بذلك رئيس المجلس الانتقالي، وهي المواقف التي كشفت أنه رغم حالة الوفاق المعلن حتى كتابة هذه السطور فما خفي كان أعظم

محور الثورة المضادة

تشكيل مجلس سيادي ذو ثقل مدني، وفرض الثوار رأيهم على المجلس العسكري، رغم ضغوط الأخير، رسائل ربما لا تلقى ترحيبًا من المحور المناهض لثورات الربيع العربي بقيادة السعودية، ومن ثم فإن إفشال أي تحرك من شأنه حمل رسائل نجاح للثورة السودانية ربما يكون هدفًا لهذا المحور.

منذ اللحظات الأولى للإطاحة بالبشير كثفت السعودية والإمارات ومعهما مصر فيما بعد من دعمها المطلق للمجلس العسكري، وكانت الوجهة الأولى لرئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، ونائبه حميدتي، بعد هدوء العاصفة، للرياض والقاهرة، حيث تلقيا الكثير من الدعم، اللوجستي والاقتصادي.

المرونة التي كان عليها العسكر بداية الأمر، منذ الإطاحة بالبشير، تغيرت فيما بعد بصورة واضحة، وذلك بفضل دعم هذا الفريق الذي لم يتوان عن بذل الغال والنفيس لإجهاض أي حراك ثوري يهدد الأنظمة القائمة، خشية انتقال العدوى للعديد من العواصم الأخرى، وكما كان الحال في مصر وسوريا واليمن وليبيا، ها هو يسعى الآن لتكرار ذات السيناريو مع السودانيين، رغم المقاومة الواضحة التي يواجه بها هذا التدخل.

وعليه لم يعد سرًا تصاعد حجم التخوفات بشأن إلقاء هذا المحور بكل ثقله لتوجيه مسار الثورة السودانية نحو مصالحه الجوهرية في السودان، وهو ما لم يتحقق إلا بوجود العسكر، حيث يضمن بذلك استمرار مشاركة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في حرب اليمن، هذا بخلاف مناهضة النفوذ التركي القطري الإيراني داخل الأراضي السودانية.

مسار آخر ربما يحمل تخوفًا جديدًا بشأن إجهاض الثورة ونسف الاتفاق الحاليّ، يتمثل في ورقة الضغط الجماهيرية المتمثلة في القوى الإسلامية، تلك القوى التي تجلس الآن في مدرجات المشاهدين في انتظار الفرصة السانحة لاقتسام الكعكة، ورغم إبعاد هذه القوى عن المشهد السياسي في الفترة الحاليّة، فإنها ورقة يمكن اللعب بها في أي وقت، خاصة أنها لوحت أكثر من مرة بتدشين حشود مليونية لدعم العسكر وإن كانت تحت شعارات أخرى تتعلق بما سموه “دعم الشريعة”.

عبد الفتاح البرهان مع ابن سلمان خلال زيارته للسعودية

تعارض المصالح داخل الجيش

رغم حالة التوافق والانسجام الظاهري بين قطاعات الجيش السوداني، لا سيما القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، إلا أنه لا يخفى على أحد حالة التربص والترقب الواضحة بينهما منذ اقتسام “التورتة” وتولي زمام الأمور، وهو ما اتضح في الصراع على السلطة بين بعض الجنرالات.

لا شك أن التمدّد الرأسي والأفقي لقوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) تثير حفيظة رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، خاصة أن الأخير يقف جليًا على مساعي الأول في القفز على السلطة، ومحاولة تصدر المشهد.

في كثير من المواقف سلط حميدتي الضوء على نفسه كونه الرجل المصلح القادر على إحكام السيطرة على الزمام، متجاهلاً بذلك رئيس المجلس الانتقالي، وهي المواقف التي كشفت أنه رغم حالة الوفاق المعلن حتى كتابة هذه السطور، فما خفي كان أعظم، والرماد إن بدا هادئًا إلا أن نارًا تشتعل تحته.

معلوم أن الدعم المقدم مرتبط في كثير من محطاته بأجندات خارجية معلومة، وإن كان ساهم في علاج مرحلي للأزمة، فإنه في حال عدم تحقيق المراد منه قد ينقطع في أي وقت

التوتر بين قطاعات الجيش ألقت بظلالها في كثير من الأوقات على المشهد السياسي، الأمر الذي دفع رئيس حزب “الأمة” القومي، الصادق المهدي، إلى التحذير من أي تصعيد ربما يحدث داخل المؤسسة العسكرية لما سيترتب عليه من كوارث ستخيم بظلالها القاتمة على الشارع السوداني برمته.

هذا المناخ المضطرب ربما يكون أرضًا خصبة لحدوث انقلابات عسكرية، قد تقلب الأوضاع رأسًا على عقب، وهو ما بدت تلوح في الأفق إرهاصاته منذ فترة، على رأسها إعلان المجلس العسكري قبل فترة عن مخطط انقلابي يقوده بعض ضباط الجيش ومدنيين، ورغم استبعاد البعض هذه الفرضية فإن شبحه يمثل صداعًا في رأس مترقبي نتائج الاتفاق وما سيؤول إليه خلال المرحلة المقبلة.

تفاقم الوضع الاقتصادي

كان التأزم الاقتصادي والوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد المحرك الأول لإشعال الثورة السودانية بجانب الفساد السياسي المتراكم على مر سنوات طويلة مضت، ومن ثم باتت تلك الوضعية شبحًا يهدد استقرار المجتمع الذي كاد أن يصل إلى مرحلة المجاعة في كثير من مناطقه المتطرفة.

الدعم الاقتصادي الذي تلقته الخرطوم منذ الإطاحة بالبشير ساهم بشكل أو بآخر في تخفيف وطأة الأزمة وتسكينها مؤقتًا، الأمر الذي ربما ساعد الأوضاع على الوصول إلى ما وصلت إليه دون انشقاقات أو أزمات بينية، لكن اليوم الأمر بات سلاح ذو حدين، فما بين ليلة وضحاها ربما تنقلب الخريطة برمتها.

معلوم أن الدعم المقدم مرتبط في كثير من محطاته بأجندات خارجية معلومة، وإن كان قد ساهم في علاج مرحلي للأزمة، فإنه في حال عدم تحقيق المراد منه قد ينقطع في أي وقت، ليدخل المشهد نفقًا مظلمًا جديدًا ربما يكون أرضًا خصبة للافتئات على الاتفاق المبرم ونسفه من الأساس، فحينها لا يمكن السيطرة على الشارع.

وفي المجمل تبقى السنوات الثلاثة المقبلة، وهي الفترة المحددة للمرحلة الانتقالية، محط تقييم واختبار للاتفاق المبرم، ورغم حالة التفاؤل التي صاحبته، فإن التخوفات السابقة ربما تكون شبحِا يضع مستقبله على المحك، وتهدد بنسفه في أي وقت، وتظل رغبة الطرفين وحرصهما على المضي قدمًا نحو تفعيل بنود الاتفاق دون إخلال هي الضامن الوحيد والأبقى للخروج من المشهد بأقل الخسائر.