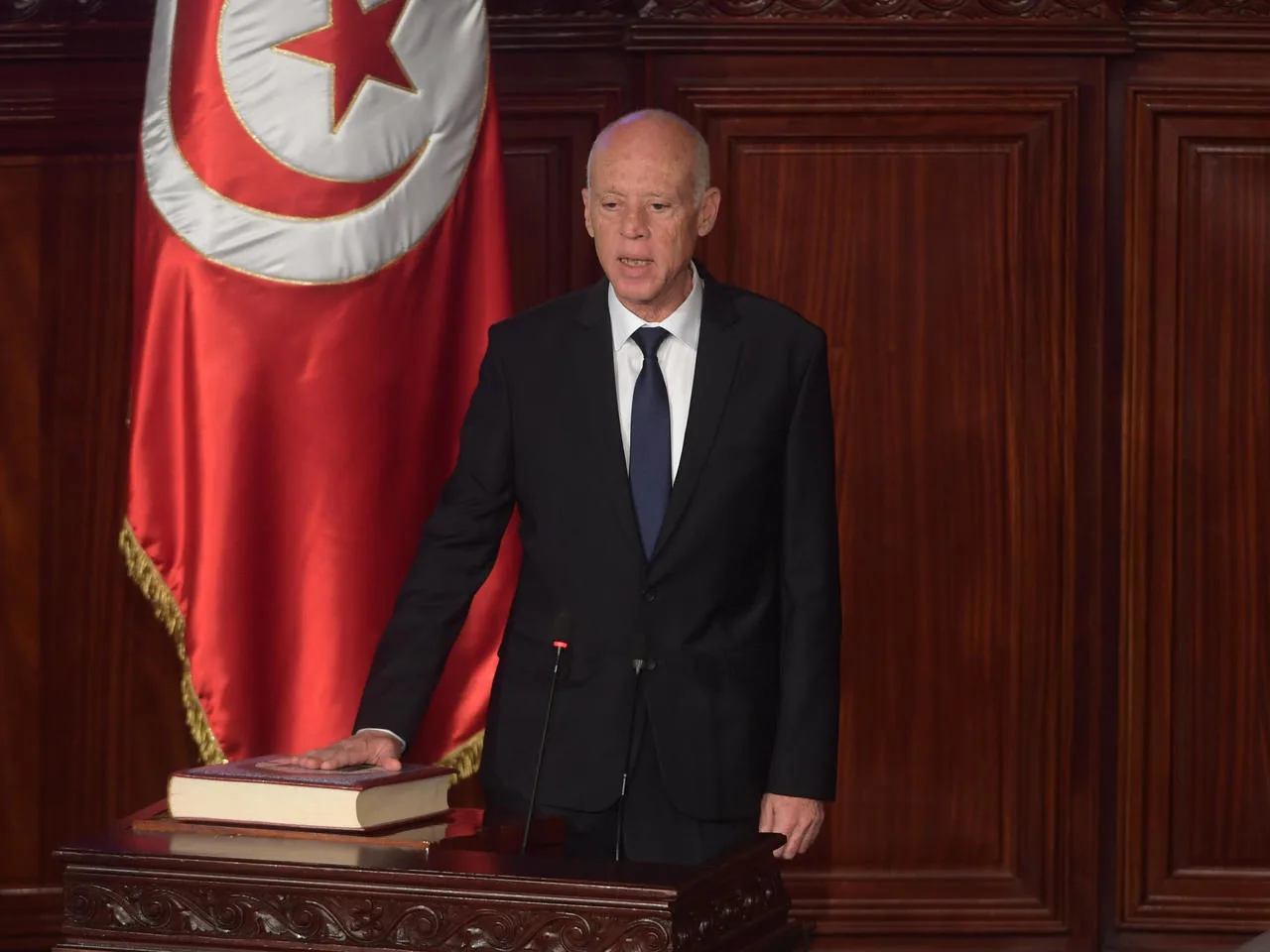

تتجه الأمور في تونس، ساعة تلو الأخرى، منذ الانقلاب الناعم الذي قام به الرئيس التونسي قيس سعيد، على مؤسسات الدولة ليلة الخامس والعشرين من يوليو/تموز الحالي، إلى مزيد من الغموض، فاتحة الباب على مصراعيه أمام كل التكهنات التي ترسم ملامح مستقبل الدولة صاحبة التجربة الديمقراطية الوحيدة التي نجحت – حتى اليوم على الأقل – من مقصلة مخطط إجهاض الربيع العربي.

القرارات التي اتخذها سعيد بشأن إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان وتعليق العمل بمعظم مؤسسات الدولة، لمدة 30 يومًا كما جاء على لسانه، أحدثت ربكة كبيرة ليست داخل الوسط التونسي فحسب، بل لدى الشارع العربي برمته، لما تحمله من تخوفات بشأن سقوط البلاد مرة أخرى في فخ الديكتاتورية وسلطة الرجل الواحد.

الخطوة المفاجئة للرئيس أثارت مخاوف الكثيرين بشأن تهديدها لمسار البلاد الديمقراطي للمرة الأولى منذ الربيع العربي في 2011، رغم تعدد الأحداث والاضطرابات التي شهدتها خلال الآونة الأخيرة، لكنها لم تصل إلى هذا الخط الأحمر، حيث الإطاحة بالدستور واللجوء لخيار البتر قبل تجربة البدائل الديمقراطية السياسية الأخرى.

انقسام سياسي

رغم إرجاع سعيد قرارته للمادة 80 من دستور 2014 الخاصة بالسماح للرئيس باتخاذ تدابير استثنائية في حالة “خطر وشيك” يهدد الدولة، فإن الكثير من خبراء القانون أشاروا إلى تأويل قيسي خاطئ لتلك المادة التي لا تنطبق على الوضع في البلاد كما يدعي الرئيس.

وفي الوقت الذي وصفت فيه كبريات الأحزاب في تونس ما حدث بـ”الانقلاب الدستوري مكتمل الأركان” في ضوء القرارات المتخذة وتفاصيل الساعات التالية لها، ونزول الجيش للشارع وحصار مؤسسات الدولة، يصر سعيد على النأي بنفسه عن تلك التهمة، مبررًا أن ماحدث ليس انقلابًا لكنه تطبيقًا عمليًا للدستور كما يراه من وجهة نظره الخاصة.

تباينت ردود الفعل حيال تلك الخطوة المفاجئة زمنيًا – المتوقعة سياسيًا – حيث انقسم الشارع التونسي إلى فريقين، الأول الفريق الداعم لتلك القرارات، إذ نزل المئات من أفراد الشعب للشوارع احتفاءً بالرئيس وقرارته، السمة الغالبة لديهم الفرح في طي صفحة حكومة المشيشي التي انخفضت شعبيتها في الأشهر الأخيرة بسبب الأزمات التي تمر بها البلاد وفشلها في التعامل معها، تعاظم ذلك مع عودة تصاعد حالات “كورونا” أكثر من أي دولة أخرى في شمال إفريقيا.

لم يكن فشل الحكومة المقالة هو الدافع الوحيد وراء دعم قرارت سعيد، فهناك تيارات أخرى ليبرالية وعلمانية، بعضها ممول من الخارج، تسعى بشتى السبل لإجهاض حكم النهضة، وإفشال تجربتهم الوحيدة الناجحة في المنطقة، ويتحرك هذا التيار تحت قيادة محور الثورات المضادة في المنطقة كما ذكرت العديد من التقارير المسربة قبل ذلك.

أما الفريق الثاني الرافض لتلك الخطوة شعبيًا، فقد خرج هو الآخر في تظاهرات احتجاجية بالمئات أمام البرلمان وفي بعض الميادين الرئيسية بالعاصمة، منددين بالقرارت التي وصفوها بـ “الانقلابية” لكنهم سرعان ما عادوا إلى منازلهم مرة أخرى، لأسباب بعضها معلوم والآخر غير معلوم.

وعلى مستوى النخب السياسية، فأحدث هذا التحرك الانفرادي من الرئيس حالة انقسام سياسي كبير ، حيث الرفض الكامل من قبل حركة “النهضة” ذات الأغلبية البرلمانية، وأيدها في ذلك حزب “قلب تونس” و”حزب التيار الديمقراطي” و”حزب العمال”، الوضع ذاته مع حزب “التيار” لكنه لم يصف ما حدث بـ”الانقلاب” كما الأحزاب السابقة، وفي المقابل أيدت بعض الأحزاب قرارات سعيد أبرزها “حزب الشعب” و”حزب التحالف من أجل تونس”.

وبين هذا وذاك كانت هناك بعض المواقف الرمادية المشروطة، منها موقف “الاتحاد العام للشغل التونسي” الذي لم يرفض قرارات الرئيس لكنه في الوقت ذاته لم يؤيدها، فقد طالب ببعض الضمانات لعبور تلك الأزمة، بشأن حد زمني لتعليق عمل البرلمان وبعض التوضيح بشأن تأثير هذه القرارات على استقلال القضاء، كما جاء في بيانه الصادر عقب الاجتماع مع الرئيس في 26 من يوليو/تموز الحالي.

مرحلة جس النبض

تعتبر الأيام الأربع الماضية مرحلة جس نبض لتقييم قرارات الرئيس، ويتوقع أن تستمر تلك المرحلة لعدة أيام قادمة حتى تنجلي الرؤية تمامًا، فحركة النهضة وأنصارها يلتزمون الهدوء قدر الإمكان تجنبًا لأي ردة فعل تقلب الطاولة وتكون ذريعة لتعظيم الخسائر المتوقعة.

النهضة بصفة خاصة والنخب الداعمة لها عامة يميلون أكثر لتجنب سيناريو الإخوان في مصر، حيث اللجوء مبكرًا لخيار الصدام العنيف، والتعنت أمام مناشدات العودة للخلف خطوات قليلة، وعليه خلت الشوارع التونسية من أنصار النهضة عقب قرارات سعيد كما كان يتوقع البعض، رغم المطالب الكثيرة بالاحتشاد من أجل وأد مخطط الانقلاب مبكرًا قبل فوات الأوان.

تباين تأويل خطوة الرئيس، وفقدانه للشرعية الشعبية التي كان يراهن عليها بنفسه حين اتخذ تلك القرارات (قلة الأعداد التي نزلت لدعم قراراته في الشارع)، أجبرت الفريق المعارض للتحرك الرئاسي المنفرد على الهدوء الحذر في انتظار ما يمكن أن تسفر عنه الأيام القادمة في ظل مساعي تبريد الأزمة التي تبذلها العديد من القوى في الداخل والخارج.

إن أطال الرئيس مدة بقائه على رأس السلطة التنفيذية، ممسكًا بيديه مقاليد الحكومة، فإن ذلك يعد مؤشرًا سلبيًا يعكس نوايا غير حسنة بشأن المرحلة المقبلة

ورغم محاولات الاستفزاز التي يقوم بها قيس سعيد وسلطته كمنع رئيس البرلمان وبعض النواب من دخول المجلس، ومحاصرة مبنى التلفزة، وتضييق الخناق على بعض القنوات الفضائية والوكالات الأجنبية، والتلويح بورقة تقديم بعض الشخصيات للمحاكمة بدعوى تهم فساد وغيرها، فإن الحركة لم تحرك ساكنًا حتى كتابة هذه السطور، في موقف لم يحسم تأويله بعد، ما إذا كان إجهاضًا لمساعي التوريط في أتون عنف، يمكن استغلاله لاحقًا لتكرار النموذج المصري، أو عدم الاستفاقة بعد من الصدمة ومحاولة لململة الشتات واستعادة زمام المبادرة مرة أخرى.

وأيًا كانت الأمور، فإن الهدوء الذي يخيم على المشهد حاليًا رغم سخونة الأجواء، لا يمكن قراءته في إطار الاستسلام والتسليم بالأمر الواقع، قدر ما هو فرصة لالتقاط الأنفاس، وترقب التطورات ومواقف القوى الدولية ذات الصلة الوثيقة بالمشهد التونسي، وانتظار ما يمكن أن تتمخض عنه الساعات التالية، سواء في الفعل أو رد الفعل، في انتظار حدث جسيم يغير المشهد برمته مرة أخرى.

مؤشرات كشف النوايا

لا شك أن الرئيس التونسي استغل وبشكل واضح حالة الاحتقان الشعبي ضد الحكومة والبرلمان بسبب الفشل في التعاطي مع الملفات الاقتصادية والصحية المهمة بالنسبة للشارع، ورغم أنه جزء من الأزمة كونه على رأس هرم السلطة، فإنه ألقى بالكرة في ملعب خصومه السياسيين (إن ارتضينا تسميتهم كذلك) كنتيجة منطقية لعامين من الصدام منذ دخوله قصر قرطاج أكتوبر/تشرين الأول 2019، محاولة تصدير صورة جديدة لنفسه كمفتاح حل وسندباد الإنقاذ القادم من بعيد لإعادة التوازن المفقود في البلاد.

ومنذ مساء الأحد الماضي، (ليلة الإنقلاب الدستوري الناعم)، لم يتحرك سعيد خطوة واحدة باتجاه الإنقاذ كما أشار، إذ إن الأوضاع تسير في إطار بارد من التداعيات المفترضة للقرارات الساخنة التي اتخذها، وتنحصر الأمور في محاولة فرض السيطرة لتعزيز وتأمين خطوته دون أي نتائج متوقعة لها على أرض الواقع.

وانحصرت المواجهات بين الرئيس ومؤسسات الدولة المطاح بها في السجال الإعلامي، تصريحات هنا وتصريحات هناك، اتهامات بالتخطيط لتعزيز الديكتاتورية وسلطة الفرد الواحد، ودغدغة للمشاعر عبر أوتار الإنقاذ والعمل لصالح البلاد وإعادة هيكلة الوضع المتردي من جانب آخر.

مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية الأمريكي “ستراتفور” وهو أحد أهمّ المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات، نشر تقريرًا على موقعه الإلكتروني، استعرض فيه بعض المؤشرات التي يجب مراقبتها الأيام القادمة، التي ستفض حالة الاشتباك بشأن ما إذا كان سعيد يحاول الانفراد بالسلطة، أم أنه يحاول حقًا إعادة ضبط الوضع والمضي قدمًا لتخفيف الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.

المركز استعرض 5 مؤشرات عامة يمكن من خلالها تقييم نوايا الرئيس من وراء انقلابه الناعم:

أولها مسألة تعيين رئيس جديد للوزراء في أقرب وقت، فالإقالة المفاجئة لرئيس الحكومة يفترض أن يستتبعها تعيين رئيس جديد، ذي مواصفات سياسية محددة تتناسب والمهام الجديدة الموكلة إليه.

أما إن أطال الرئيس مدة بقائه على رأس السلطة التنفيذية، ممسكًا بيديه مقاليد الحكومة، فإن ذلك يعد مؤشرًا سلبيًا يعكس نوايا غير حسنة بشأن المرحلة المقبلة، ويثير الشكوك بشأن الحفاظ على الهيكل الحاليّ بما يعمق الشلل السياسي الراهن، تتطابق تلك الرؤية مع تعيين رئيس وزراء ذي خلفية سياسية مثيرة للجدل، أو لديه علاقات قوية مع بعض القوى الخارجية المرجح تورطها فيما يحدث.

المؤشر الثاني يتعلق بمدى التعاون مع البرلمان وقيادته ومؤسسات الدولة الأخرى، فإن سارع سعيد بفتح حوار مباشر معهم، ليس شرطًا أن يكون بشخصه طرفًا فيه، ربما ممثلين عنه، فإن ذلك قد يبدد المخاوف من توسيع صلاحياته وسلطاته بما يهدد ديمقراطية الدولة واستقلال مؤسسات الحكم بها.

نشر وحدات من الشرطة والجيش في الشوارع وفي مناطق مختلفة من البلاد سيثير المخاوف لدى القلقين من الاستخدام المحتمل للقوة ضد المدنيين، وهو ما قد يقود البلاد إلى أتون من العنف المتعمد لتوظيفه من أجل السير عكس عقارب الديمقراطية

المركز الاستخباراتي الأمريكي يرى أن الرئيس لو وضع خطة سياسية تتضمن التحاور مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشأن استعدادات المرحلة المقبلة وضرورة تعاون المجلس مع الظروف الاستثنائية التي لن تتجاوز شهرًا واحدًا، فإنه بذلك قد يحرج زعيم النهضة الذي وصف تحركه بـ”الانقلاب”، وسيكون أحد أدوات تنفيذ قرارات الرئيس بدلًا من معارضتها والتجييش ضدها.

التعاون بين السلطة الرئاسية ومنظمات المجتمع المدني (نقابات وجمعيات وشخصيات عامة) لوضع تفاصيل المرحلة الانتقالية الحاليّة قد يكون اعتبارًا مهمًا لتقييم ملامح المستقبل القريب، ونوايا سعيد، كونها ستلعب دورًا محوريًا في تبديد المخاوف بشأن استمرار أمد المدة المحددة وهي 30 يومًا إلى أجل غير مسمى، وهذا هو المؤشر الثالث.

ويذهب المؤشر الرابع إلى طبيعة التعامل الأمني مع الاحتجاجات الشعبية حال اشتعال الوضع ميدانيًا، ومدى وحدة المعايير وازدواجيتها في رد الفعل بشأن التظاهرات المؤيدة والمعارضة لقرارات الرئيس، وهنا يذهب المركز الأمني إلى أن نشر وحدات من الشرطة والجيش في الشوارع وفي مناطق مختلفة من البلاد سيثير المخاوف لدى القلقين من الاستخدام المحتمل للقوة ضد المدنيين، وهو ما قد يقود البلاد إلى أتون من العنف المتعمد لتوظيفه من أجل السير عكس عقارب الديمقراطية.

ويختتم مركز الدراسات الأمني مؤشراته بالتداعيات الاقتصادية المترتبة على تلك القرارات، فإن فشل الرئيس في طمأنة الشارع والمستثمرين معًا من خلال المؤشرات الأربع السابقة، فإن ذلك سيقود إلى احتجاجات أكثر مدفوعة بتردي الأوضاع المعيشية، الأمر الذي يضيق الخناق عليه ويضعه في حجر زاوية ضيق للغاية، وربما تدفعه إلى حافة الهاوية وتطيح بمستقبله السياسي.

ليس هناك ضمانات كافية تثبت حسن نوايا الرئيس التونسي بشأن انقلابه على الدستور، كما أن الصمت الحذر من النخب المعارضة لهذا التحرك (رغم بعض الممارسات التعزيزية لسلطة سعيد كانتشار وحدات الجيش والشرطة والتغييرات التي أحدثها في بعض الجهات) لا يعني أن المشهد وصل مرحلته الأخيرة.. فالباب ما زال مفتوحًا على كل الاحتمالات، حتى إن طالت مرحلة جس النبض، ويظل القادم أسير حزمة من عوامل التأثير الداخلية والخارجية، لتبقى الـ25 يومًا المتبقية من المهلة المحددة برميل بارود قابل للاشتعال في أي وقت.